北魏碑志文字訛用與正定初探

譚延禎 王立松

(山東建筑大學,山東濟南 250101)

一、引言

北魏是由少數民族所統治的政權,國祚149年。其家族拓跋氏為了政權統治,進行了大刀闊斧的“漢化改制”,但這種“漢化改制”只流于表面,與前朝漢人政權相去甚遠。北魏統一北方中國促進了民族大融合,然而融合與官方“漢化政策”的不徹底,帶來了文化的不健康發展,導致了文字使用的混亂。文字不統一,上層政策難以向下推行,政權的穩定存在很大的隱患。

鮮卑皇族早就注意到了這個問題,史書記載道武帝拓跋珪(371-409)在天興四年(401)十二月曾召集一些博士儒生,進行文字的整理與編纂,號曰《眾文經》。太武帝拓跋燾(408-452)也在始光二年(425)下詔要制定文字,作為當朝與后世的楷式。可見建國初期皇帝對文字的重視程度。然而北魏后期江式(?-523)在延昌五年三月(514)上書皇帝元恪要對篆隸二體進行重新修訂,著作《古今文字》,說明之前文字的厘正并沒有取得相應的效果。

二、北魏文字混亂的因素

北魏統一北方中國后并不安定,從對外戰爭到對內農民起義的鎮壓,加上宮內皇權的斗爭,一系列的內憂外患威脅著政權的穩定。雖然拓跋珪頒布詔書要“考校各級文字”;拓跋燾也想要“制定文字”,但在這種情況下,文字的釐正則變成了很不起眼的小問題,或者就擱置了,可以說文字校定與制定從開始就預示著繼續走向不健康發展的方向。

應該說太武帝拓跋燾頒布的詔書本身即存在著一些問題。其在下詔之時并沒有考慮到原來所存在字體的修訂,只想到了“造新字”,然而當時所造的新字之中必定存在著一系列民間所用的俗字,并且新字頒布之后,原有的那些字還是存在的,新舊字同時使用當使得下層文字使用變得更為混亂。

由于連年的戰亂以及少數民族的統治使得漢族的文人儒士消失了很多,從而導致了人們對于文字學研究越來越少。據《南齊書·五行志》記載:“建元二年夏,廬陵石陽縣長溪水沖激山麓崩……頭題有古文字,不可識。江淹以問王儉,儉云:江東不閑隸書,此秦漢時柱也。[1]”《梁書·劉顯傳》記載:“顯好學,博涉多參通,任昉嘗得一篇缺簡書,文字零落,歷示諸人,莫能識者。[2]”由此可見,南朝當時對于秦漢古文字認識甚少,更不要說秦漢之前的文字了。相比之下南方繼承了更多的漢族正統,理應繼承更多的漢人文化,北方屬于少數民族新成立的政權,況且北方戰爭多于南方,南方會出現秦漢古文不識的情況,從側面也體現出了北方對秦漢古文字研究的缺失。古文字研究的缺失導致了當時人們無法了解文字的發展變化以及文字發展變化的內在規律,從而直接導致平時文字使用的混亂。并且下層百姓對文字發展演變了解較少,且缺乏對文字正確寫法的規范意識,此時上層皇帝下詔書要重新制定千余文字供人們使用,則不是正確的補救措施,而是在混亂中制造新的混亂,治絲而棼。

三、江式對文字的正定上書與作用

江式意識到了此問題的存在,在給皇帝上書時,首先將文字發展的過程進行了詳細的闡述:“臣聞庖義氏作而八卦列其畫,軒轅氏興而龜策彰其彩……;其后七國殊軌,文字乖別,暨秦兼天下,丞相李斯乃奏蠲罷不合秦文者……;漢興,有尉律學,復教以籀書,又習八體,試之課最,以為尚書史……;后漢郎中扶風曹喜號曰工篆,小異斯法,而甚精巧,自是后學皆其法也……;魏初博士清河張揖著《埤倉》《廣雅》《古今字詁》,究諸《埤》《廣》,綴拾遺漏,增長事類,抑亦于文為益者……;晉世義陽王典祠令任城呂忱表上《字林》六卷,尋其況趣,附托許慎《說文》,而案偶章句,隱別古籀奇惑之字,文得正隸,不差篆意也……[3]”

江式以舉例說明的方式,向本朝皇帝說明了依據《說文》等古書重新修訂篆隸古文字的重要性,并且還提出了當時文字所存在的問題,即:“皇魏承百王之季,紹五運之緒,世易風移,文字改變,篆形謬錯,隸體失真。俗學鄙習,復加虛巧,談辯之士,又以意說,炫惑于時,難以厘改。”故而要:“以許慎《說文》為主,爰采孔氏《尚書》《五經》音注、《籀篇》《爾雅》《三倉》《凡將》《方言》《通俗文》《祖文宗》《埤倉》《廣雅》《古今字詁》《三字石經》《字林》《韻集》、諸賦文字有六書之誼者,皆以次類編聯,文無復重,糾為一部。其古籀、奇惑、俗隸諸體,咸使班于篆下,各有區別。詁訓假借之誼,僉隨文而解;音讀楚、夏之聲,并逐字而注。[4]”

顯然江式的主張對于文字混亂使用的北魏來說具有針砭時弊的作用。江式《論書表》的觀點主要集中在指出當時變亂字體,破壞成法的現象,對于文字書寫使用過程中胡亂改造的風氣表達出了深切的不滿,所以他要求要以古人的典范來糾正當時文字的錯愕發展。而江式的這種倡導是帶有明顯的復古傾向的,江式認為文字具有“前人所以垂后,今人所以識古”的重要作用,所以認為文字不可妄加修改。與此同時,江式還專注于儒家文藝思想的研究,極力推崇尊重文字的地位。《魏書·江式傳》記載江式祖上善訓詁學:“江式,字法安,陳留濟陽人。六世祖瓊,字孟琚,晉馮翊太守,善蟲篆、詁訓。[5]”故而江式看到當時文字使用的混亂,而且當時善小學,識古文字的人少之又少,便心生著書之說。江式上書之后皇帝非常重視此事,便命手下協助江式著書,名曰《古今文字》。但江式于正光四年(523)去世,去世時并沒有完成其著作,這是一件讓人十分遺憾的事情。雖然江式的《古今文字》沒有編著完,但是他的上書,以及上書之后所進行的文字修訂工作對當時文字的發展也起到了十分重要的作用。

文字不應由官方創造,官方的任務是令江式這類古文字學家編著一些書目,以讓國民能夠系統科學地了解文字的發展歷程,促進文字在當朝的健康發展。北魏建國初期拓跋燾創制新字千余,后期江式上書要修訂《古今文字》,中間間隔近九十年,期間竟然很少有人提及文字修正的問題,說明了北魏政權十分的動蕩與不安,文字的使用與發展自始至終沒有走到正軌上去。所謂“漢化改革”詔令本是好的,但鮮卑貴族實行起來則變得徒有其表。這是北魏文字規范的一個巨大阻礙,也是北魏政權無法長久存在的深層次原因,這從側面反映了少數民族統治中國建立政權在文化方面存在的弊端。

四、北魏文字使用情況舉例

筆者以《元偃墓志》《鄭長猷造像記》為例來舉例說明當時北魏的文字使用情況。

1.《元偃墓志》刻于北魏太和二十年(498)。元偃是北魏景穆帝拓跋晃之孫,濟陰王拓跋小新成之子。元偃是皇家子弟,其墓志中文字的使用應該是比較精確的,仔細觀察發現如下幾個問題:

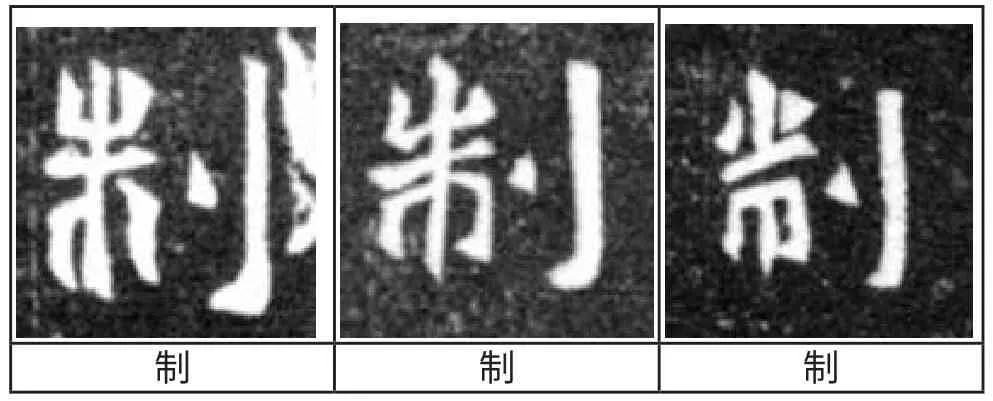

(1)篆楷字法混雜。《元偃墓志》(表1)中的“制”字在墓志中出現了三次,而且都是使用的篆書結構。“制”在漢朝的隸書中大部分都已經變成了與如今楷書字法相近的形態,在《元偃墓志》仍然出現了很明顯篆書傾向。將篆書字法混入到楷書中去,對于中國文字發展規律來說是不合時宜的。

表1

(2)筆畫的增減或粘連。《元偃墓志》中的“除”“謚”“節”字皆出現筆畫增減或者粘連的情況。

2.《鄭長猷造像記》刻于北魏景明二年(501)。根據文獻記載,鄭長猷是熒陽人士,應與熒陽鄭氏同屬一脈,屬貴族后裔,有一定的家族文化底蘊。但《鄭長猷造像記》中書刻錯誤也不止一處。在此造像記中也發現了一些部首或筆畫增減的問題。《鄭長猷造像記》中“云”“猷”“軀”字存在著較為明顯的筆畫的增添情況。

上述舉例中能夠較為明顯體現出文字的不規范使用的情況。《元偃墓志》屬于鮮卑族皇家后裔墓志,《鄭長猷造像記》則代表了漢族大家族一脈的文字使用情況。墓志銘、造像記等應該是記功、求福之物,理應文字使用嚴謹。刻石工藝精制,但通過分析觀察我們發現,所謂“破體書”在北碑還是使用較為平常的,文字的錯愕也是頻繁出現的,甚至同一石刻的前后相同兩字都出現了完全不同的寫法,真實反映了文字使用混亂的情況。

五、結語

漢代許慎已經將文字的造字法歸為“六法”,發展至北魏已經五百年左右,文字使用的規范在此時期理應發展得比較完備,然而卻出現了文字使用混亂的狀況,確實不符合歷史發展的常理。文字的混亂不僅出現在北魏,整個南北朝都出現了篆隸不識,俗字濫用的情況。比如南朝梁庾元威在其《論書》一文中題道的“得法”“得體”論,雖然講的是強調書法要和合乎法度,但最終還是體現在文字的使用要合乎法度上。

清代阮元曾在其著作《南北書派論》中將北朝文字混亂的情況說得很清楚:“北朝族望質樸,不尚風流,拘守舊法,罕肯通變。惟是遭時離亂,體格猥拙,然其筆法勁正遒秀,往往畫石出鋒,猶如漢隸。其書碑志,不署書者之名,即此一端,亦守漢法。惟破體太多,宜為顏之推、江式(?-523)等所糾正。[6]”文字是“六藝之宗,王教之始”,所謂“破體”的風行和“俗字”的使用在嚴謹遵守古法的文字學家和書法家的眼中是絕對不允許的。