“互聯網+”背景下少學時《物理化學》的教學改革與實踐

高雪川,王亞琦,杜玉英,白一甲,吳瑞鳳

(內蒙古工業大學 化工學院應用化學系,內蒙古 呼和浩特 010051)

40學時的《物理化學》課程是內蒙古工業大學5個工科類學院,12個專業的本科生必修的一門核心基礎課程,授課對象主要有化工學院生物工程、制藥工程、過程裝備與控制工程和安全工程等專業的學生和其他學院金屬材料工程、冶金工程、環境科學、輕化工程、給排水科學與工程和礦物加工工程等專業的學生,每學年授課人數800余人。《物理化學》課程在工科類各專業本科課程體系中兼有啟發后續課程學習與培養化學理論素養兩大功能[1-2]。通過該課程的學習,學生可以掌握化學熱力學、化學動力學、化學平衡、相平衡和電化學等化學體系中的普遍規律,構建化學化工體系,并在此基礎上能夠將數學、自然科學、工程基礎和專業知識用于解決復雜工程問題,能夠應用數學、自然科學和工程科學的基本原理,識別、表達、并通過文獻研究分析復雜工程問題,以獲得有效結論。

我校授課教師在《物理化學》教學過程中普遍有這樣的感受,在現有少學時要求下想要內容詳實且深入淺出的將這門課程講透徹是比較困難的。如果追求授課速度,那么就會有部分學生吃夾生飯。為解決這一問題,我們嘗試將互聯網+教學模式引入課堂,取得不錯的效果。

1 短課時物理化學教學中存在的問題

1.1 教學時長短

我校少學時《物理化學》選用天津大學教研室編著的《物理化學》(簡明版)(第二版)[3],教學內容包括氣體的pVT關系、熱力學一定律、熱力學二定律、多組分系統熱力學、化學平衡、相平衡、電化學和化學動力學等8章內容。該課程教學內容囊括的范圍廣且細、較注重物理化學基本原理及方法的傳授、注重公式的推導和知識點的講授,無法體現物理化學的重要性與實用性,課程本身就缺乏吸引力。此外,該課程要求學生掌握課程中涉及到的重要基本概念和基本原理,學會物理化學公式的推導和應用,能夠方法正確、步驟簡明、結果準確的解決物理化學問題。也就是說授課教師要在10周內保證教學內容的基礎上細化講解知識點和詳細推導有關公式,因此,教師在授課過程中很難空出時間讓學生主動思考,學生在學習過程中也容易感到乏味、提不起興趣。總而言之,我校少學時《物理化學》授課時間短,教學內容多,學生在學習中普遍認為物理化學知識點多而雜,內容枯燥,難懂難學,學起來很吃力,對教師的教學和學生的學習造成了很大的壓力。

1.2 教學模式傳統

在2019年之前,我校《物理化學》主要采用的是傳統教學方式,偏重于教師講解,一小節課50分鐘,授課教師可能講授45分鐘甚至50分鐘,很少給學生留自主學習和思考的時間,不利于學生深刻理解并掌握知識點。而且“滿堂灌”是傳統物理化學教學的最大缺點,教師在課上講授的知識點多而密,導致很多學生在沒有真正理解知識點的情況下死記硬背,也無法將知識點與實際應用聯系做到學以致用。例如,在講授電解質溶液時,授課教師通常會在50分鐘內講授離子獨立移動定律、電解質溶液的離子平均活度、離子平均活度系數的、離子強度的、德拜-休克爾極限公式等的概念、意義及其計算方法。這些概念及計算相對簡單,但是經常發現學生在做課后作業及測驗時就是簡單的套用公式,稍有變形就不會解題。此外,傳統教學模式下教師不能及時掌握學生的課前預習情況、課上以及課后學習情況,也無法隨時隨地進行課后答疑。例如,在傳統模式下,課后作業及測驗結果主要通過授課教師批改紙字版作業而給出,相對耗時,不能及時將結果反饋給學生,而且在這種模式下,授課教師通常只講解學生在作業過程中出現的共性問題,無法針對每個學生出現的問題認真講解,在課后學生與老師的交流也不是很便捷,導致一部分學生對知識點似懂非懂,影響教學效果。所以,在傳統授課模式下,少學時《物理化學》課程的教學效果并不理想。

1.3 考核方式不能體現以學生為中心

目前,我校少學時《物理化學》的總成績由平時成績和期末閉卷考試成績兩部分組成,平時成績占30%,期末考試成績占70%。平時成績主要包括出勤率、課后作業、測驗以及課堂表現綜合等。出勤率主要通過課堂點名體現,浪費學生的課堂時間,如我校材料專業一堂課人數大約是90人,點一輪名可能就需要10分鐘左右,且課堂點名只能保證學生在教室不能保證學生在思考和學習;課后作業及測驗一般都是客觀題,極少有探索性作業,作業都有標準答案,缺乏啟發性和引導性,無法激發學生自主學習的興趣。課堂表現綜合主要包括是否認真聽講,是否積極回答問題及課堂問題的正確率,一定程度上也由老師的主觀看法決定,而且課上提問往往也只能了解個別學生的掌握情況,不能了解學生的整體情況。

所以,目前我校少課時《物理化學》的考試方式不注重對學生自主學習過程的考核,不能很好地激發學生的學習積極性和主動性。

2 “互聯網+”背景下《物理化學》課程教學改革的具體措施

2.1 線上翻轉課堂,補足課時短板

采用網上作業-小組討論-提交作業-重點講授-知識掌握的特色化課堂模式,授課教師結合線上移動教學平臺[4-5],如微助教、優慕課、和雨課堂等提前推送預習資料及作業,由學生利用課下時間分組討論思考學習,然后小組上交作業,老師在課前審閱作業后結合作業情況調整教學重點難點,針對存在的重點難點問題有目的講授,促進學生消化學習。課后推送復習題,將在限課時內學生沒有完全掌握或不能完全細化講解的問題留作課后作業,讓學生在網絡教學平臺自學。這種模式可以方便教師遠程掌握和管理學生的學習情況,在一定程度上解決了教學時間限制的問題,并且可以節省大量授課時間,重點學習學生的薄弱環節[3]。此外在課后學生也可以給老師留言,老師線上答疑,使師生之間的交流不再受時間、空間的限制。例如,熱力學第二定律中熵與克勞修斯不等式這部分內容比較抽象,是學生難以理解的重要知識點。在教學過程中,教師可以提前布置預習資料并檢查學生的預習情況;在講解 PPT 內容的過程中及時推送相應知識點的練習題,并通過作答正確率了解學生掌握知識的程度,根據學生的掌握情況調節教學內容,并在課后組建線上討論群針對課上難點與學生共同討論答疑。

2.2 精品課程分享,感受名師魅力

充分利用精品課程網站,培養學生的學習主動性和積極性。精品課程網站主要有壹課堂,中國大學MOOC等[6-7]。精品課程網站擁有眾多全國知名的專業教授,他們從業多年,無論是對于學術問題的見解和認識,還是對于學生的了解程度,都是行業翹楚。他們授課或深入淺出,或風趣幽默,或娓娓道來。學生可以根據自身喜好自主選擇不同風格的老師,學習起來更加高效。精品課程網站還可以提供高質量的教學課件、優質的教學素材和課外學習資源,教學內容非常豐富,學生可以隨時重溫教學內容,對課上難以消化和掌握的知識點反復聽講琢磨。我校物理化學教學團隊在2018年底也建立了少學時《物理化學》精品視頻公開課,公開課選取我校教學一線優質教師,結合我校學生特點,打造出適合本校學生特點的系列內容。學生可以根據自己的需求選擇適合自己的學習內容,充分發揮自己的主觀能動性補充課堂教學的不足,實現以“學生為中心”的教學模式,進而提高少學時物理化學教學效果。

2.3 改革考核方式,提升學習動力

在互聯網+背景下,學生可以更高效地參與教學,授課教師也可以更好地監管學生的課下學習情況。因此,我們擬調整平時成績的比重,由之前的30%調整到50%,激勵學生自主學習,體現“學生為中心”的理念[8-9],從而提高少學時物理化學的學習效果。平時成績主要包括以下幾點:(1)出勤率(5%),通過線上軟件如雨課堂等進行簽到(5~10次),根據整體出勤率給出學生成績。(2)課前預習情況(10%)。線上布置課前預習資料及習題,學生線上答題,根據學生課前觀看相關資料的情況及線上答題結果給出學生成績;(3)課上答題情況及課堂表現(15%),針對比較難理解的知識點,課上隨時推送相關練習題,學生線上上實時作答,根據課上作答結果及課上聽講情況給出成績。(4)課后測驗及課后作業(15%),建立線上題庫,學生在課后通過抽取練習題的方式完成課后作業,一定程度上避免了學生間的相互抄襲,另外適當加入探究性問題,讓學生分組討論,在討論過程中聯系前后知識點,加深對知識點的理解,根據學生的答題情況及討論結果給出成績;(5)線上學習群討論情況(5%),對于在討論群里積極發言、積極提出問題或解決辦法的學生酌情加分。

3 效果與思考

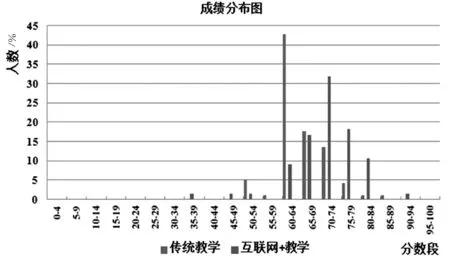

自講授少學時《物理化學》以來,在教學實際中逐步融入互聯網+教學模式,過程中不斷完善修改。從教學實際來看,課前作業提交情況較好,課堂學生聽課積極,與老師互動性較強。從學生掌握情況來看,學生普遍反映聽課效果有所提高,更易于掌握重難點,例如對于相平衡部分,相圖種類繁多,4學時的情況下想要將所有種類的相圖講到講透,同時兼顧到學生的掌握情況,幾乎不可能實現,此外,相平衡這一章在內容上跟前一章化學平衡和后一章電化學部分銜接都不是很好,因此對于這一章內容學生普遍感覺難學且易忘。而借助網絡學習平臺后,授課教師主要在課上講授相圖的類型及各個類型之間的區別與聯系,給學生們打好框架,并列舉一兩個典型的相圖詳細講解。課后,學生可以通過大學生MOOC或是我校《物理化學》精品視頻公開課具體學習各個相圖,加深對知識點的理解和記憶,提高這部分內容的學習效果。且如果學生在課下學習遇到困難可以在微信群等線上討論群及時與授課教師或是同學討論解決。這種教學模式下,學生反映“課上思路清晰,重難點突出,課下學習也比較容易,題目做起來也順手”。從學生成績來看,總體成績有所提升。實行互聯網+教學的班級學生平均成績為69分,成績在90分以上的占1.5%,80~89分的占10.6%,70~79分的占51.5%,70分以下的占36.4%;而傳統教學模式下,學生的平均成績為65,成績在90分以上的占0%,80~89分的占3.1%,70~79分的占20.8%,70分以下的占76.1%,如圖1所示。顯而易見,互聯網+教學模式下的學生成績明顯好于傳統教學模式下的學生,且考高分的學生相對更多,說明互聯網+教學模式更能發揮學生的主觀能動性,實現以“學生為中心”的教學,提高學習成績。接下來,我們打算進行線上教學平臺的大數據分析,了解跟蹤學生的學情并給予針對性指導,從而精準提升短課時《物理化學》的教學效果。

圖1 互聯網+教學與傳統教學模式下學生的成績對比圖

4 結語

互聯網教育與傳統教育之間密不可分、相互補充,在融合過程中取長補短,從而發揮最大的功效服務學生。我校少學時《物理化學》采用線上線下相結合的教學模式后,授課教師在教學過程中實現了“灌輸式教學”向“引導式教學”的轉變,實現了“知識傳授者”向“學習組織者”的角色轉變,學生實現了“被動學習”向“主動學習”的轉變,整體課堂氣氛較為活躍,師生之間的交流明顯增多,學生花較多的時間自主學習,教學成績有一定的提高。在今后的教學實踐中,我們將盡量多地實施案例教學,將科研、生活與生產中的實例引入教學過程,激發學生興趣,同時我們也要加大探究式問題的比例,促進學生自主思考和學習,實現以“學生為中心”的教學。