西藏石隆西矽卡巖型鎢銅多金屬礦點成礦作用及找礦標志

(江西省地質調查研究院,江西 南昌 330030)

石隆西鎢礦點位于日土縣城北東237km,構造發育,巖漿侵入作用頻繁,熱液活動強烈。江西省地質調查研究院在該區調查中發現石隆西白鎢礦點;對該礦點開展1/1萬地質調查,地表發現1條鎢礦化體、3條鎢銅礦化體、3條銅多金屬礦化體、1條磁鐵礦化體、1條鐵銅礦化體,白鎢礦體產于早白堊世中粗粒黑云母二長花崗巖與中二疊世龍格組碳酸鹽巖、大理巖的外接觸矽卡巖帶內,受二長花崗巖體侵入接觸交代及熱液蝕變控制明顯。

1 成礦地質背景

1.1 區域地質特征

西藏石隆西鎢銅礦點位于南羌塘成礦帶,大地構造屬青藏高原班公湖—雙湖—怒江—昌寧對接帶,Ⅱ級構造單元為南羌塘增生弧盆系,Ⅲ級構造單元位于多瑪(增生)地塊中北部[1,2],經歷了古特提斯階段、新特提斯階段和內陸匯聚高原隆升階段的發展與演化[3],形成了該區多期褶皺構造、斷裂構造的疊加較為復雜的構造組合形態。石隆西鎢銅礦點區域地質如(圖1)所示。

1.2 礦點地質特征

礦區位于石隆巖體東側接觸帶,區內出露地層為二疊系,北東向構造發育,并有早白堊紀巖漿巖侵入,其中早白堊巖漿巖和二疊系是區內已知鎢礦脈的賦礦圍巖。

1.2.1 地層

石隆西礦點內出露的地層較簡單,見早中二疊世吞龍共巴組下段、上段,中二疊世龍格組下段及第四紀沖洪積層,受燕山晚期巖漿作用影響,二疊紀地層接觸變質及蝕變強烈。

圖1 西藏石隆西鎢銅礦點區域地質略圖

(1)吞龍共巴組下段(P1-2t1):灰色、深灰色巖屑石英砂巖夾粉砂質板巖、含礫長石石英砂巖、巖屑石英砂巖,偶見藍閃石礦物晶體。

(2)吞龍共巴組上段(P1-2t2):灰色巖屑石英砂巖夾泥灰巖、深灰色薄層狀粉砂質泥巖夾中層狀生物碎屑泥晶灰巖、粉砂質泥巖、巖屑石英粉砂巖。

(3)龍格組下段(P2lg1):灰白色、淺灰色大理巖、大理巖化灰巖、大理巖化白云質灰巖、碎裂狀礫屑灰巖,局部發育片理構造。

(4)第四紀沖洪積層(Qhapl):灰色、淺棕褐色含漂礫亞砂土層、礫石層、砂土層。

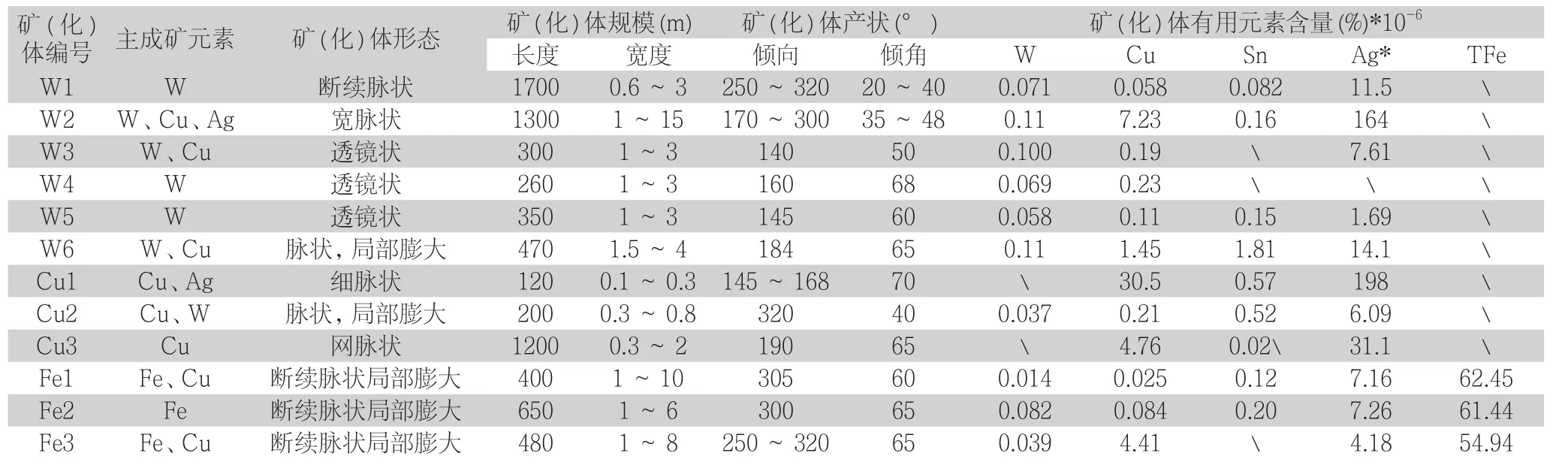

表1 礦體規模特征分析

1.2.2 巖漿巖

區內巖漿活動強烈,巖漿活動表現為酸性、中性巖類及后期石英脈,巖石類型為中粗(細)粒黑云母二長花崗巖、閃長玢巖、玄武安山巖、石英巖等。中粗粒(細)黑云二長花崗巖,在礦點東部大面積出露,侵位與龍格組碳酸鹽巖地層中形成了矽卡巖型銅鎢礦體。其中地表可見綠泥石、綠簾石化,云英巖化→矽卡巖化(矽卡巖礦物主要為石榴子石、蛇紋石、透輝石、透閃石、陽起石)、大理巖化,并伴隨有硅化、絹云母化等;蝕變(云英巖化)黑云二長花崗巖可見鎢、銅礦化,黑云二長花崗巖外側矽卡巖化均較強,表明其與成礦關系密切,為本區控制金、銅、鉬、鎢等多金屬成礦的重要條件[3]。

1.2.3 構造

區內構造主要為脆性斷層及褶皺構造,在構造擠壓、拆解力的作用下地層巖石變形變質及破碎較強,伴隨較強碎裂巖化、綠泥石化、硅化、絹云母化、綠簾石化、藍閃石化等蝕變現象[4]。區內主要為近東西向、北東向,近東西向為低角度逆沖斷層,為礦區較早一期活動強烈斷層,受擠壓逆沖作用,斷層兩側地層受構造作用碎裂較強,見構造角礫巖、構造磨礫巖、碎裂巖、初片理化等構造巖,并在巖漿熱液及構造蝕變等作用下,巖石碎裂面多見孔雀石化、藍銅礦化、黃鐵礦化、褐鐵礦化、云英巖化等礦化蝕變現象,控制了區內構造蝕變型銅礦脈的展布,斷層走向近東西向,傾向150°~220°,傾角18°~25°,斷層性質為低角度逆沖斷層,活動期為燕山晚期。礦點中部北東向斷裂構造,斷層出露于礦化體北西側,經中部北東向、北北東向貫穿區內,出露長度約4km,寬約10m~50m,兩側被第四系沖洪積層覆蓋。

2 成礦地質特征

2.1 礦體特征

礦區內礦脈皆產于石隆東側巖體內接觸外帶。根椐礦脈的產出部位、形態特征,與巖漿巖、地層、構造的時空關系,以及礦物組成、結構構造及圍巖蝕變等方面的特征,如表1所示。

2.2 圍巖蝕變特征

因受巖漿、構造活動帶來的熱液與熱量的影響,區內圍巖蝕變比較發育,大體沿石隆巖體接觸帶呈帶狀展布。外接觸帶主要發生角巖化和矽卡巖化,蝕變寬度一般在10m~50m之間,以大理巖或灰巖為圍巖蝕變主要可見矽卡巖化、云英巖化等,以碎屑巖為圍巖的蝕變則發育角巖化、硅化、絹云母化等,其中以矽卡巖化、云英巖化為主。

(1)矽卡巖化:礦點存在多條斷續出露的矽卡巖化帶,其中位于黑云母二長花崗巖與龍格組下段大理巖接觸帶外側的矽卡巖化帶規模相對較大,帶寬多在10m~50m不等,走向總體與接觸帶相似,延伸大于1300m;亦有矽卡巖化帶網帶狀分布于龍格組下段大理巖中,規模相對較小,寬約2m~5m,走向常相向于接觸帶走向,延伸長約300m左右。W1、W2鎢礦體呈似層狀分別產出于巖體接觸帶外側的矽卡巖化帶內。W3、W4、W5、W6鎢礦體呈似層狀分別產出于大理巖中網狀矽卡巖化帶中。

(2)云英巖化:該巖漿熱液蝕變帶可分為石英白云母云英巖化帶與石英螢石云英巖化帶等,主要出露于巖體與圍巖接觸帶內側或疊加與穿插于邊部巖體中。寬度在接觸帶上約1m~3m,延伸走向與接觸帶走向相似;在接觸帶上云英巖化帶與矽卡巖化帶常見連續接觸面的同心分帶特征,反映該巖漿巖涌動型接觸現象[5]。

(3)構造蝕變帶:調查區存在北東向構造蝕變帶(sb),受喜山期北東向走滑斷裂控制影響,傾向NW,斷層產狀205°∠65°,延伸大于3km,蝕變帶寬約0.2m~10m。斷層切割破碎龍格組灰巖、大理巖化灰巖、大理巖等。蝕變帶內見角礫巖、硅化碎裂白云質灰巖、褐鐵礦化角礫狀灰巖、磁鐵礦等。構造角礫呈次棱角狀,具定向特征,大小在0.5cm~2cm,沿角礫裂隙面見薄膜狀褐鐵礦化,兩側見不同程度硅化碎裂。

成礦期次與礦化階段,石隆西礦點成礦期可分為巖漿熱液成礦期及表生風化期。

3 認識與結論

(1)與典型矽卡巖型礦床相比,石隆矽卡巖型礦點在蝕變分帶、成礦溫度、成礦階段、控礦因素等方面均存在獨特性。

(2)石隆鎢銅礦點是與巖漿活動有關的矽卡巖型礦床。

(3)石隆鎢銅礦點接觸帶中成礦條件優越,找礦標志明顯,找礦潛力巨大。