清代南昌府育嬰事業探析

汪 言

育嬰慈幼是我國慈善事業中的一項重要舉措。及至清代,育嬰機構的數量和管理機制均較前代有了長足發展。時南昌府的育嬰事業尤為發達。現筆者以地方志為基礎,以南昌府的育嬰機構為研究對象,梳理其設置概況,考察育嬰機構的運作,并嘗試分析南昌府育嬰事業興盛的原因,不當之處,請方家指正。

一、清代南昌府育嬰機構的設置

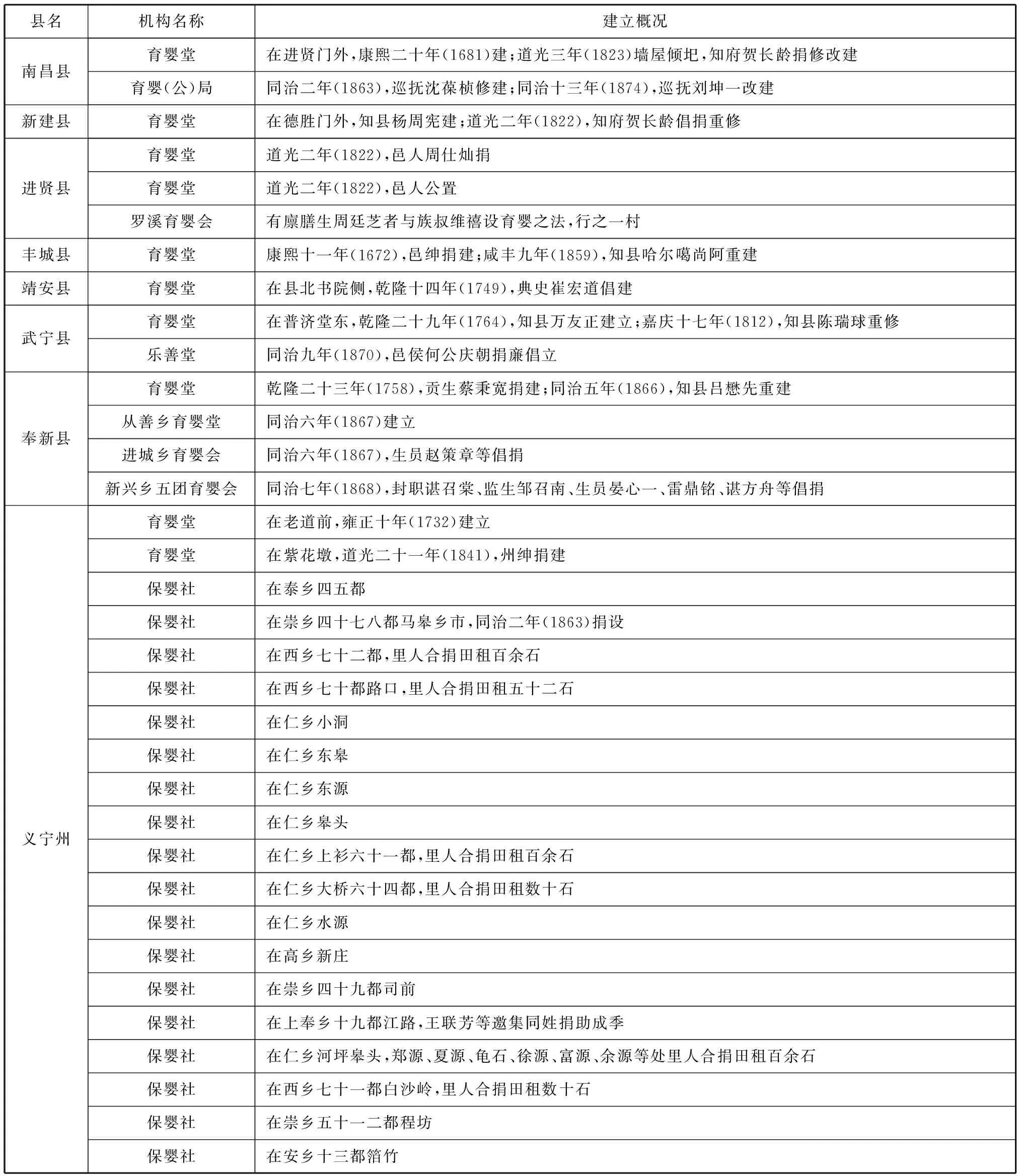

早在順治三年(1646),江西贛縣就有了清代最早的育嬰機構[1]243,而南昌府的慈幼事業則要稍晚于此。康熙十一年(1672)豐城縣育嬰堂的建立,開啟了南昌府育嬰事業的先河[1]243。此后,南昌府建立了一批育嬰機構,育嬰事業得到不斷發展。現筆者根據地方志,對清代南昌府的育嬰機構作一簡單統計,參見表1。

由表1可知,清代南昌府育嬰機構數量較多,且分布廣泛,幾乎各州縣都建有育嬰機構。而且一些州縣又設有多所育嬰機構,如南昌縣于康熙二十年(1681)建有育嬰堂,又在同治二年(1863)修建了育嬰(公)局;武寧縣在乾隆二十九年(1764)修建育嬰堂,又于同治九年(1870)建立樂善堂。

二、清代南昌府育嬰機構的運作

(一)嬰孩的管理方式

收養嬰孩是育嬰機構的首要職責,一些育嬰機構的收養對象比較寬泛,男女皆可被收養,如南昌縣的育嬰公局[2]。相較于男嬰,一些育嬰機構則更為注重對女嬰的收養,如奉新知縣呂懋先倡辦的育嬰局是“收養女嬰”[3]490,而奉新縣的進城鄉育嬰會其收養對象則為“近地女孩”[3]493-494。

而在養育嬰孩的方式上,各育嬰機構根據其實際情況采取不同的育嬰方式,總的來說主要有四種:一是堂養,即由堂內乳婦撫養。如南昌縣育嬰堂常在堂內的乳婦有60名,另額外還有8名[4]。二是自養,即由嬰孩父母自行撫養,而嬰堂會給予補貼。如武寧縣育嬰堂規定:每名嬰孩先由嬰堂“給錢一千文”,待嬰孩滿月后或由其親生父母“自行撫育”,之后每月會給錢三百文[5]532。三是抱養,如羅溪育嬰會對于收養“他人初生之女”的情況給予補貼[4]。四是寄養,一般是將嬰孩寄養在乳婦家中。武寧縣育嬰堂因房屋“不敷居住”,而將嬰孩寄養在“城居乳婦”家中,這樣既方便查驗,也可節約經費以擴大育嬰范圍[5]531。而一些嬰堂的養育方式會根據實際情況進行調整,如新建縣育嬰堂先由父母自養,待嬰孩滿月后再行堂養[6]。

表1 清代南昌府育嬰機構設置概況表

在育嬰機構的幫助下,嬰孩往往會被他人抱養為子、為女、或為童養媳。若男孩被收養為子可“從其姓”而“不得嗣其宗”;若女嬰被收養為女或收作童養媳“亦取結狀備查”,且嚴令禁止女嬰在將來被“流為奴婢”,若有人違反則“查岀重究”[5]533。可見,機構對于嬰孩的出路作了詳細規定,且尤為關注女嬰的未來,此舉也符合育嬰的初衷。

(二)嬰堂的管理制度

嚴格的管理體制是嬰堂可以長久生存的關鍵因素之一。清代南昌府育嬰機構的內部管理以董事制與輪值制為主,如南昌縣育嬰堂“董其事者”有紳士宋鳴琦、萬承紹、陶士遴、黃中楷、戴誠亨等人[4];又豐城縣育嬰堂“除以前倡首邑紳泰和教諭舉人文炳溪、湖南署龍陽知縣陸運景、湖北候補縣丞陸運升、浙江長林鹽大使陸際元代理……縣丞陸昌經、監生任芳華、從九余學海、州同涂仁壽、監生劉滋槐、例貢劉經畬、武生葛合鵬、例貢李曰林、職員陸鰲、武舉周定邦、教職陸如照、生員周宗瀚等按年輪月董司其事”[7]。據此可知,首先堂董的擔任者大多具有較高的社會地位,他們或為地方官,或為士紳,或為科舉知識分子。這些人大多具有一定的文化水平和組織能力,在地方社會也有一定的影響力與號召力,是擔任嬰堂董事的不二人選。其次所謂輪值制,即堂內各位董事“按年輪月”管理嬰堂事務,這樣既可以使堂董互相分擔公務,也可加強堂內董事的互相監督。武寧縣育嬰堂又對紳士職責作了規定:“收養事宜先擬紳士經管,嗣須另設公所、籌給薪米等項又滋糜費,故仍官為經理,以歸簡易。”[5]531-532可見,武寧縣育嬰堂的士紳主要負責嬰孩的收養,而“另設公所”與財務等項仍由官員經理。

(三)嬰堂的經費收支

綜合各地的情況,南昌府育嬰機構資金的來源主要有三種途徑:一是政府撥款,如南昌縣育嬰堂“經費歸府經照輸管,每年由藩庫核發津貼銀六百兩”[4]。二為個人捐款,又包括官捐和民捐。在同治年間豐城縣有多任知縣為當地的育嬰事業捐資助款[7]。又乾隆三十二年(1767),監生帥步云向奉新縣育嬰堂捐田一畝二分[3]490。三是租息收入,如義寧州育嬰堂在黃土嶺下周家巷內有公館一所“歲收租錢幾十千文”[8]。此外,一些育嬰機構會將政府撥款或捐資投入商業生產。同治年間,多任地方官員將南昌縣育嬰公局的資金“發典商生息”;光緒三年(1877),巡撫劉秉璋又將籌集的一萬兩經費“發典商生息”[2]。此類收入與撥款或捐資相比更有可持續性,而房屋等不動產的租金收入也更有穩定性。

合理的經費支出是育嬰機構健康運行的重要保障。總的來說,南昌府育嬰機構的經費支出大致有四種:一是建立或購買育嬰場所的費用,乾隆二十三年(1758),貢生蔡秉寬曾捐銀一百二十四兩,購買“余姓屋基”建立奉新縣育嬰堂[3]490。二是養育經費支出,如武寧縣樂善堂對于生女難以撫養者則“每月給錢一千文”[5]536。三是薪資獎賞支出,如南昌縣育嬰堂“給乳婦銀百四十兩,米二百六十石零”[4];此外,一些機構還設有獎賞“撫嬰一年期滿給賞乳婦每名錢一千二百文,續增賞錢二千四百文”[2]。這種獎勵可以調動乳婦的積極性,在一定程度上確保了育嬰成效。四是其他項目的支出,奉新縣育嬰堂規定:若堂內無嬰孩收養,其每年所收的租谷“撥普濟堂支用”[3]490。

三、清代南昌府育嬰事業興盛的原因

(一)溺女之風盛行

江西省的溺嬰之風由來已久,及至清代,溺嬰陋習已然成為當地社會的痼疾。而清代南昌府的情況亦是如此,多數州縣都有溺斃嬰孩的情形,其中女嬰又是這一陋俗的主要受害者。如在武寧縣溺女的行為已“相習成風”[5]2158。而靖安縣的溺女之風更令人駭然,靖安縣每年新生的女嬰“不下數千”,但“愿養者”僅十之一二,而“溺斃者”則有十之八九[4]。可見,在靖安縣溺女已成為社會常態,也正是因為溺女陋習的盛行,使得育嬰機構更加重視對女嬰的收養。

(二)地方政府的推動

嚴重的溺女之習,引起了地方官員的痛恨與不滿。靖安典史崔宏道對此感嘆道:“予痛心疾首,恨習俗之相沿,而恬不為怪也。”[4]各地的官員積極倡導育嬰機構的建設,以推動南昌府育嬰事業的發展。除前文所提到的政府撥款與官捐以外,多地育嬰機構的建立者也為地方官員。由表1可知,南昌、新建、豐城、靖安、武寧、奉新等縣的育嬰機構都由地方官員修建或改建。可見,以地方官員為代表的政府勢力對南昌府育嬰事業的發展有著舉足輕重的作用。

(三)民間力量的支持

除了地方政府的大力推動,以士紳為代表的民間力量對于南昌府育嬰事業的影響也不容忽視。他們不僅參與育嬰機構的管理,為南昌府育嬰事業的發展捐資助款,而且也自發組織建立育嬰機構,這對于南昌府育嬰事業的發展頗為重要。由表1可知,康熙年間建立的豐城縣育嬰堂,乾隆時期建立的奉新縣育嬰堂,道光年間進賢縣建立的兩所育嬰堂,以及同治年間建立的進城鄉育嬰會等育嬰機構的創建都離不開民間力量的支持。可見,在清代的多個時期,都有民間力量參與南昌府育嬰事業的身影。