新冠肺炎疫情中媒體對風險信息的傳播

(喀什大學人 文學院,新疆 喀什 844000)

2020 年1 月31 日,世界衛生組織(WHO)宣布將新型冠狀病毒肺炎疫情列為國際關注的突發公共衛生事件(PHEIC)。此次疫情不僅對公眾個體的生命安全帶來威脅,還對國家、社會,乃至對全球經濟都產生了巨大的沖擊,其所產生的影響之大,不得不引起我們的反思。本文從風險社會理論入手,討論新媒體語境下的風險信息傳播,以及傳媒在此次疫情中所扮演的角色。

一、風險社會及風險傳播

(一)風險社會理論

20 世紀80 年代,德國社會學家烏爾里希·貝克提出:“現代性正從古典工業社會的輪廓中脫穎而出,正在形成一種嶄新的形式——風險社會。”[1]2一方面,科學技術推動了社會的發展;另一方面,它也給人類帶來了一系列的風險,如核危機、環境污染等問題。而這些危險正是人類進入現代化社會以后自身制造的,帶有科技和制度性的因素。因而,“風險社會”的風險是內在的、人為的,主要來自于人的決策和選擇,是被制造出來的風險。[2]風險社會中的風險更多地是在不確定性和復雜性環境下,由于人類決策和行為所產生的“副產品”[3]。

貝克在對風險社會的討論中,也談到大眾傳媒在風險社會中的積極作用。因為在現代社會中,普通個體對復雜環境中風險的認知以及防范能力非常欠缺,人們需要來自不同技術權威的信息來消除不確定性,對危險做出判斷。人們更加需要公開的信息傳播來加強社會溝通,防范社會風險的產生。大眾媒介對風險信息的傳播能夠起到揭示風險、警示社會的作用。因此,普通大眾對社會風險的關注和認識會非常依賴大眾傳播媒介。但同時,貝克也提出大眾媒介在對風險的傳播中也會起到放大風險、塑造公眾對風險的認知的作用。[1]36

(二)風險的社會放大與削弱

1.風險的社會放大

風險事件在傳播中產生了社會建構的過程,而主觀建構的風險態度與價值觀等反過來又可能影響實際存在的風險水平。尤其是在新的傳播環境之下,新媒體的出現令風險傳播更為復雜,風險的放大較為凸顯。因而,學者們從風險放大的角度進行了大量的研究,如,Leschine 利用風險的社會放大框架對石油泄漏的風險放大和衰減進行了詳細的分析,并突出了社交媒體在其中的作用。[4]一些有關環境風險傳播的研究發現,網絡社交媒體的社會放大作用比傳統媒體更為顯著。[5]風險的社會放大過程實際上是人們對風險感知與實際存在的風險水平之間發生偏離的過程。[6]在這一過程中,傳媒強化或弱化了公眾對風險的認知,從而形成從個體到社會的漣漪效應,帶來各式各樣的社會影響。

2.風險的社會削弱

盡管大量的研究關注了風險的社會放大效果,然而,卻有一些風險在此過程中淡出人們的視野或未被人們關注,繼而成為“隱性風險”[7]。而“隱性風險”的形成過程正是“風險的社會削弱”過程。當那些被社會削弱的“隱性風險”或“隱性危害”一旦爆發成為重大危機時,其后果將不堪設想。因而,卡斯帕森斯在后來的研究中又進一步提出,要對風險事件的社會削弱過程進行關注。

當風險事件與社會心理、制度和文化等方面的因素相互作用后,會出現增強或者減弱公眾對風險的感知度并型塑風險行為的情況。實際上風險傳播研究的三個路徑中也都存在風險在傳播過程的放大以及削弱的過程。因而,我們可以將這些路徑歸為一個綜合的論述,即風險的社會放大/削弱框架。[8]

風險的傳播離不開傳播媒介,尤其是在社交媒體已經占據了人們社會生活重要位置的今天。個體與社會、大眾傳播與人際傳播越來越緊密地匯聚到社交媒體平臺,使得個體互動高度社會化。在社會心理性因素、制度性因素、文化因素以及媒介因素的共同作用下,風險信息傳播的過程更加復雜。此時的傳媒在風險傳播的過程中又會扮演何種角色?這就有必要對社交媒體在風險傳播中的作用進行更為細致的研究,從更多層面來認識社會風險在傳播過程中的構建問題。

本文以2019 年12 月開始的新型冠狀病毒傳播這一重大公共衛生危機事件中的信息傳播為研究對象,來討論特定危機事件中媒體尤其是社交媒體是如何對風險進行社會重構的。

二、疫情的出現與風險傳播的社會削弱

此次冠狀病毒肺炎疫情的風險擴散分為兩個階段,第一個階段是從2019 年12 月初,武漢出現了不明原因的肺炎病例開始,到2020 年1 月20 日,鐘南山院士通過媒體公開發布“新型肺炎可以人傳人”的消息,同時,國務院啟動新型冠狀病毒肺炎防控,此階段為病毒發現并被忽視階段。第二階段從2020 年1月20 日開始到目前,此階段為新型冠狀病毒所引發的疫情進一步擴散和暴發階段。而這一階段也是各地紛紛重視并抗擊疫情的階段。在這一階段中,各級政府、組織機構、各類專家學者、各類媒體等都發揮各自的職能與專長積極投入到對疫情的治理防控當中。也正是這一階段大量的媒介信息紛紛傳播出來,不斷地尋找事情的真相,報道大量疫情相關的新聞,提供各類專業性的知識,滿足公眾對信息的需求。在不同的階段,媒體對風險信息的反應也有很大的不同,其所產生的社會風險也不同。

(一)疫情初期風險信息的傳媒表征

風險傳播的社會削減,是指社會風險本身的危害性在傳播的過程中因人為因素而被削減,使得人們感知到的風險與風險原本的危害程度發生了偏離,而導致人們對風險的忽視。

在疫情之初,相關信息的傳播以自媒體披露為主。從2019 年12 月初到12 月下旬,無論武漢當地政府還是媒體都未對不明原因的病毒性肺炎引起足夠的重視。隨著疫情的擴散,12 月下旬武漢部分醫院的一些臨床醫生對此病情有所警惕,并通過微信等社交媒體向周圍的人發出提醒性信息。由于疫情信息未及時向外界公開,這一階段武漢當地的媒體基本沒有報道這一消息。然而,病毒的傳染并沒有隨著辟謠信息而減弱,不斷出現的疑似病例和醫護人員的感染,令一些醫護人員警惕起來。在人際傳播網絡中,一些醫生基于專業知識對病癥的診斷結果的一些判斷,善意提醒周圍的人注意做好防護工作。12 月30 日,8 名醫護人員通過微信群傳播出了“不明原因的肺炎”信息。如病毒的悄然傳播一樣,這些信息通過社交網絡在人際間迅速地傳播開來。

有不少的網民通過知乎、百度貼吧、微博、微信等網絡媒體平臺向外部“知情人士”了解情況,希望能夠獲得較多的信息了解事情的真相。但由于最初的消息來源于社交媒體中的個人,如微信群、QQ 群等的一些醫護人員個體,而一般個體更加相信官方或可信度較高的專業機構等渠道所發布的權威信息,再加上當地政府出于種種因素的考慮進行了辟謠,該信息在網絡中的熱度迅速遞減。

例如,2020 年12 月31 日,武漢衛健委通報有27例“病毒性肺炎”感染患者,未見明顯人傳人和醫護感染。[9]在2020 年1 月20 日之前,武漢當地媒體基本處于缺位失聲狀態,鮮少將疫情內容作為頭版內容。地方報紙媒體中只有《楚天都市報》在1 月10 日的頭版頭條報道了“武漢不明原因病毒性肺炎疫情病原檢測結果公布:肺炎病原體為新型冠狀病毒”[10],而這一報道也只是例行的通報,并未對疫情進行進一步的了解和深入報道。

對早期的疫情報道分析中發現,自媒體一直是相關疫情風險信息的重要來源。但在獲得官方通報后,大多數網民們對此則通報的反應是吃了“定心丸”。而網絡傳播的特點使得網絡中的信息很容易消散在茫茫信息潮中,即如果一個信息沒有新的刺激點,人們對信息的注意力便會迅速轉移。尤其是零碎的自媒體爆料使得信息源本身的權威性、合法性受到挑戰,在公眾的傳統認知上,官方的、權威專家的信息才是真實的、值得信任的信息源。加上武漢當地媒體的缺位失聲,導致疫情并未受到公眾的重視,也貽誤疫情防控的最佳時機。[11]

(二)風險傳播的社會削弱

回看此次疫情早期的信息傳播發現,在提供必要信息、警示公眾對風險做出正確判斷方面,武漢當地政府機構的反應無法與當前我們所處的風險社會匹配。雖然我們已經進入了風險社會,然而整個社會中還不乏持有傳統社會治理理念的人們,對于風險的認知和理解仍然停留在如何降低風險信息對當地社會穩定、經濟增長等帶來的負面影響上。一般公眾對于風險信息的認知和處理仍然非常依賴國家、政府的解讀。當地方政府對疫情無法做出正確的判斷和有效的管理時,媒體的信息傳播也處于缺位狀態。隨著官方通報給出的“定心丸”效果,以及后來對疫情未進行進一步的信息公開,許多媒體因缺少官方信息源,又缺少對疫情嚴重性的研判能力,因而沒有給公眾提供正確而有效的風險預警信息。也就是說在危機來臨時,當地媒體所提供的信息使人們低估了風險的嚴重性,并沒有采取相應的措施來重視并規避風險。這也直接導致了人群在春節前的大量流動,加劇了危機所產生的嚴重后果。此一階段的風險傳播實際上起到的是對社會風險的削減作用。

然而,這種削弱并非是對風險的真實削弱,只是風險信息通過媒介后,人們所感知到的危險比實際的危險縮小了,即人們基于媒介信息的風險感知出現了嚴重縮小的偏差。如果說危機是一種現實的危害,那么,風險則是一種社會建構與文化定義。受眾的想象、媒體報道、政府與專家的信息披露等共同定義了風險。[12]風險信息通過大眾傳播媒介的傳播,能夠對公眾起到揭示風險、提前預警的作用,但同時信息在媒體的傳播過程中產生累加效應,使得風險被進一步放大。

三、社交媒體的信息傳播與風險的放大

以往的研究發現,風險信息在傳播的過程中會引起不同的社會反應。對于一般公眾來說,當公眾被告知風險來臨時,一般會產生驚慌、恐懼、憤怒甚至是逃避的心理反應。而在社交媒體傳播語境下,由于信息傳播同時帶有人際傳播、大眾傳播和群體傳播的特點,此時的信息傳播較為復雜,信息來源多樣且無法保證信息的真實性;又由于人們急于獲取相關信息,導致對很多信息不加甄別,盲目相信,對風險事件的理解出現偏頗。此時,如未能很好地進行心理疏導以及真實信息的提供,便會出現謠言肆意傳播,社會中的恐懼心理進一步加深,社會中的不安定因素增加的情況。由此,社會風險進一步加大,風險傳播的社會放大效應出現,這在疫情信息傳播進入第二個階段時表現較為明顯。

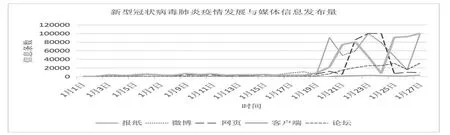

本文根據疫情發展情況統計了疫情期間(從1 月1 日到1 月27 日)的不同媒體對相關信息的報道量。發現從1 月1 日到1 月27 日,對于疫情信息的發布,微博一直是同期信息發布比較活躍的媒體(見圖一)。

圖一 疫情期間各類媒體信息發布量

作為突發公共衛生事件,疫情的影響面大,專業性強,公眾急需在此期間獲得大量的相關信息來指導自己的生活以及穩定心態。微信等社交媒體在信息的傳播方面也起到很大的作用。信息的流動通過熟人社會關系網絡,迅速在社交媒體中呈幾何級地傳播開來。相關調研數據顯示,90%的公眾都對疫情保持了相當高的關注度,超過了同時間段其他的信息,甚至超過了對其他類型的突發公共事件的關注度。信息過載和沉浸式的信息瀏覽也對公眾心理造成了一定的影響。據國家信息中心南京大學網絡傳播研究院的調研結果發現,51%的公眾心理稍微會有緊張感,25%的公眾心理比較緊張,10%的公眾心理很焦慮。

此次疫情信息傳播過程中,由于早期信息發布的不及時,政府、媒體在公眾中的信任資本大打折扣,武漢重要的主流媒體在疫情發展初期并未能做到及時發布信息,之后又集體選擇性發聲,這導致公眾對主流媒體失去信任,而公眾在危機中又缺乏必要的信息做判斷依據。為了消除不確定性帶來的恐慌,民眾轉向微信、微博等社交媒體,所謂“大道不傳小道傳”。但由于信息源無法保證,“小道”所傳播的信息真假難辨,加劇了危機事件中傳播秩序的混亂,進一步擴大了風險,加劇了人們的恐慌。

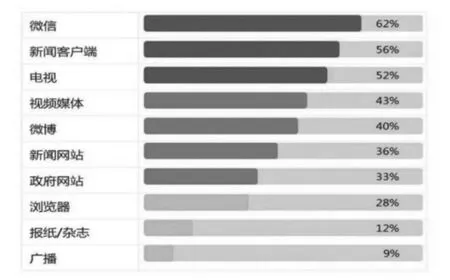

在疫情期間,網絡社交媒體成為公眾獲取新聞信息最重要的一個途徑。據相關調查數據顯示,公眾獲取信息渠道中微信排第一(占62%),其次是新聞客戶端(占56%),接下來才是電視(占52%)、視頻媒體(占43%)和微博(占40%)(見圖二)。

圖二:公眾獲取信息渠道

在人民網研究院與百度APP 于2 月1 日聯合發布的《新型冠狀病毒肺炎搜索大數據報告》中顯示:頻繁出現的各種謠言對人們造成了不小的干擾,“武漢人民對辟謠內容關注度在過去一周上升190 倍”[11]。在新媒體時代,謠言的傳播渠道也從傳統的口頭傳播轉為網絡人際間的傳播,微信等社交媒體成為發布謠言最多的渠道。在關于疫情期間有關謠言傳播的研究統計中發現,通過微信渠道發布的謠言最多,占比71%;其次為微博占比5%;再次為騰訊QQ。通過微信傳播的謠言,多通過群聊、朋友圈和公眾號進行傳播,使用文字、圖片、視頻、語音等形式。[13]

而本研究中也對疫情期間從2020 年1 月20日—2020 年3 月31 日中國互聯網聯合辟謠平臺上的148 條謠言信息進行了量化分析,發現有30.4%的信息屬于感染類信息,4.1%的信息是與死亡相關的內容,包括救治不利等因素造成的死亡。[14]而這都在一定程度上屬于帶有恐怖性質的信息內容,感染或死亡的信息給人帶來恐怖的信息接收感受,最容易造成恐慌情緒的蔓延。除了這類信息還有35.8%的謠言涉及到對新冠病毒肺炎的預防和治療方法的內容。這說明在疫情到來之時,人們最關心的是如何獲得有效的防治方法抵御病毒的侵襲。但由于人們對這一新型病毒所知甚少,而又有這類信息的需求,導致此類謠言傳播較多。

依托于移動互聯網技術,微博、微信等社交媒體中的信息多來自于網民的自主生產與分享,打破了傳統媒體“自上而下”的傳播方式,特別是在突發的公共危機事件中,公眾可以通過微博、微信等信息平臺隨時發布和傳播消息,成為信息的引爆者。

四、傳播中的風險控制

媒體在此次疫情早期風險信息的傳播中并未很好地發揮出媒體的風險預警作用和風險防控知識信息的普及作用。那么媒介面對風險信息究竟應如何進行傳播呢?

(一)媒體要起到風險預警作用

大眾傳媒所具有的社會功能之一便是進行社會環境監測。因此,在風險社會中,大眾傳媒應當成為社會的風向標,監測社會中可能出現的風險,并及時地向公眾預告可能存在的風險。尤其是在疫情等重大的突發公共事件中,公眾需要獲得相關的信息來消除不確定性。對于影響巨大的疫情信息,一些地方媒體不應該坐等觀望,也不該只對其進行例行公事的報道。大眾傳媒應該發揮自己作為社會預警閥的作用向公眾告知風險,正確傳播相應的防疫知識,樹立好媒體的公信力。

(二)媒體要起到積極的輿論引導作用

大眾傳媒除了做好對風險信息的傳播,同時也還負有引導公眾正確認識風險、規避風險的責任。風險社會中,媒體不僅僅是風險信息的告知者,它更應該是正確輿論的引導者。尤其是在面對新冠肺炎疫情這樣的大規模風險時,媒體正確解釋信息,給公眾以精神撫慰,以及其所表現出來的示范效應都能夠給公眾以巨大的精神鼓舞。有研究認為,當出現風險信息“真空”時,公眾對信息的迫切需要會導致謠言、陰謀論等的大量傳播,進而引發一系列異常行為。[15]

在此次疫情發展過程中,就出現了一些主流媒體沒有很好地將疫情信息進行及時傳播,導致一些自媒體平臺上出現了大量的不實信息,這些謠言占據了信息的通道,也占據了人們的注意力板塊,影響了人們對于疫情防控中正確和有效信息的獲取。此時,如不對公眾加以疏導,提供理性科學的知識和應對方法,則會加劇公眾的不安全感,造成更大的恐慌,從而使得風險進一步加大(如民眾當中出現搶購風潮),這便是風險在傳播中的放大過程。

(三)媒體應該主動配合政府做好議程設置

大眾傳媒在配合政府進行信息公開的同時,要主動進行新聞的議程設置。根據實際情況,大眾傳媒要有針對性地將政府信息提供給大眾,使政府成為公眾信息的首要源頭,讓政府在管理中所做出的最新的重要決策通過媒體在公眾中形成共識,提高媒體以及政府的公信力。例如,從疫情后來的信息傳播中便反映出大多數主流媒體對疫情信息進行了公開而及時的傳播。各大主流媒體從不同的信源、不同的角度發掘報道了大量的新聞資訊,滿足了公眾對疫情發展信息,以及相關醫學信息的需要;各級政府及相關機構也及時做到疫情的信息公開。

五、結語

在現代風險社會中,公眾需要公開的信息傳播來加強社會溝通,防范社會風險的產生。而大眾媒介本身所具有的傳播優勢能夠起到溝通社會、揭示風險、警示社會的作用。然而,大眾傳媒在風險信息的傳播過程中,往往會產生對社會風險的放大/削弱效應。其產生的后果是更加惡性的,使整個社會都不得不承受風險的惡果。

新冠肺炎發展至今,新聞媒體作為信息發布的重要渠道,其信息發布工作基本實現了常態化、制度化,[16]滿足了公眾對疫情信息的需求,在遏制謠言散播、抑制社會恐慌、增強公眾抗疫信心、維持社會穩定等方面發揮了重要的作用。但疫情中的信息傳播,尤其是疫情初期的新聞信息的傳播過程中,也暴露出來很多問題。在現代風險社會中,以往的那種應對風險而進行的傳播模式已經不適應當今這個充滿了不確定性、復雜性和多變性的世界。在進行社會風險信息的傳播時,一定要加強新聞媒體傳播信息的專業水平,提高媒體的社會責任感,提升傳媒的輿論引導能力。目前,社交媒體已經成為人們獲取信息的重要途徑。主流的大眾傳播媒體要善于運用新媒介形式來進行公共信息的傳播。尤其在面臨新冠肺炎疫情這類突發公共危機事件時,要特別注意應用新媒介形態來助力主流媒體發揮其輿論引導作用,防止出現風險傳播過程中的信息放大或削弱效應。