連花清瘟治療新型冠狀病毒肺炎的系統評價與試驗序貫分析

張慧月,吳記勇,孫 磊,王 婷,呂 劍

新型冠狀病毒肺炎(Coronavirus Disease 2019,COVID-19,簡稱“新冠肺炎”)屬中醫疫病范疇,國家衛生健康委員會頒布的新冠肺炎診療方案在醫學觀察期,如臨床表現有乏力伴發熱,推薦使用中成藥連花清瘟膠囊或者顆粒[1]。 連花清瘟之組方源于我國漢、明、清三朝名醫治療外感熱病的用藥經驗,藥用連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草,具有清瘟解毒,宣肺泄熱的功效,用于治療流行性感冒證屬熱毒襲肺者[2]。 筆者就連花清瘟治療新冠肺炎的臨床療效及安全性進行分析,以期為臨床應用提供循證參考。

1 資料與方法

1.1 納入標準

1.1.1 研究類型 原始資料為公開發表且可獲得原文的連花清瘟治療新冠肺炎的臨床研究。

1.1.2 研究對象年齡在18 歲以上,符合新型冠狀病毒肺炎診斷標準或者疑似病例(具有新冠肺炎影像學特征)診斷標準,一般資料差異無統計學意義。1.1.3 干預措施 對照組常規治療,包括單純營養支持治療、對癥治療、抗菌及抗病毒治療;治療組在常規治療基礎上聯合應用連花清瘟。

1.1.4 評價指標 包含以下內容之一:癥狀(發熱、乏力、咳嗽)消失率、消失時間;其他單項癥狀和體征(肌肉痛、咳痰、鼻塞、流涕、咽痛、氣促、胸悶、呼吸困難、頭疼、惡心、嘔吐、食欲缺乏、腹瀉、濕啰音等)消失率;中醫證候評分;CT 好轉率;氧合指數(OI)變化率;安全性。

1.2 檢索策略 檢索范圍:CNKI、維普(VIP)、中國生物醫學文獻數據庫 (CBM)、 萬方、PubMed 數據庫;檢索時限:建庫至 2020-05-31。

檢索方法:中文檢索詞“連花清瘟”“新型冠狀病毒肺炎”“新冠肺炎”;英文檢索詞“Lianhuaqingwen”“Covid-19”“NCP”。

1.3 資料排除標準 研究內容不符; 自身對照;治療組和對照組均使用了連花清瘟。 評價指標不一致。 不符合納入標準。

1.4 文獻評價 由兩位研究者獨立查閱相關文獻,導入文獻管理軟件去除重復;閱讀題目、摘要,去除綜述、分析等非臨床研究文獻;根據納入和排除標準,閱讀全文后,確定納入文獻,如有不同意見由第三位研究者仲裁,以確定最終納入文獻。 對最終納入文獻采用Cochrane 手冊提供的偏倚風險評估方法進行評價,由兩位評價者獨立對入選的資料進行質量評分和資料提取,如有不同意見由第三位評價者仲裁。

1.5 統計學分析 使用 RevMan5.3 及 Stata/IC15軟件進行Meta 分析。 計數資料采用相對危險度(RR)作為效應指標,計量資料采用(±s)作為效應指標,計算其95%可信區間(CI),并作森林圖,即優勢比圖。以I2作為異質性評價指標。參考Cocharane手冊依據,若I2≤50%,異質性可以接受,選用固定效應模型進行合并分析;若I2>50%,則改用隨機效應模型進行分析。

敏感性分析使用Stata/IC15 軟件, 觀察合并效應是否改變,P<0.05 表示合并效應值 RR 有統計學意義。 通過 Egger 檢驗的統計描述(P>0.05 提示無發表偏倚,P<0.05 提示存在發表偏倚) 評價是否存在發表偏倚。使用 TSA 0.9.5.10 Beta 軟件進行試驗序貫分析(Trial Sequential Analysis,TSA)。

2 結 果

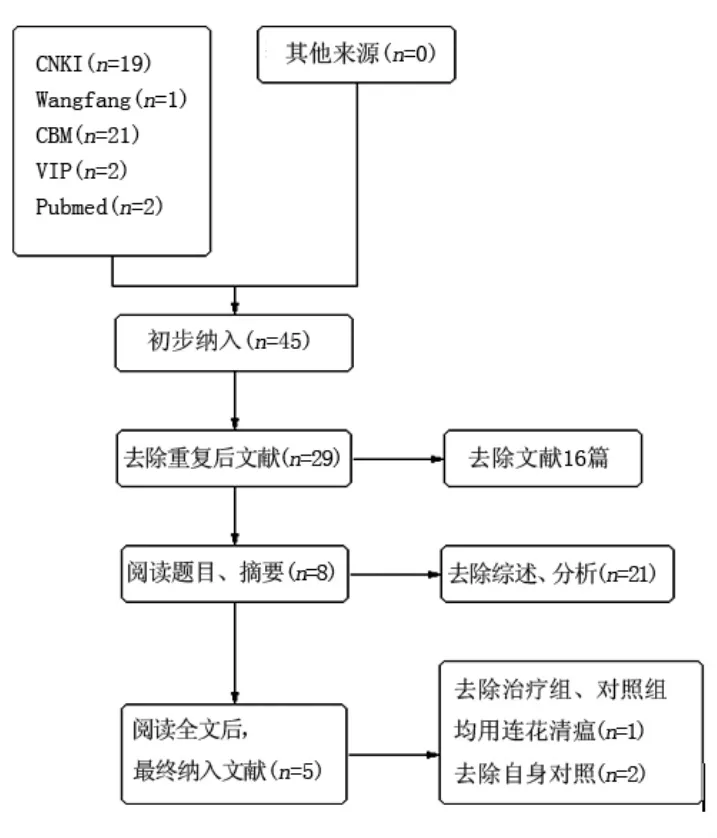

2.1 文獻檢索結果 檢索到相關文獻45 篇, 導入管理軟件去重后得到29 篇文獻, 根據納入和排除標準,閱讀摘要、全文后,最終納入文獻5 篇,篩選流程見圖1。

圖1 文獻篩選流程圖

2.2 基本信息 納入文獻5 篇, 治療組314 例,對照組283 例,對照組均為常規治療,治療組采用連花清瘟聯合常規治療,治療組與對照組一般資料差異無統計學意義。 納入研究的基本資料見表1。

觀察指標:(1)發熱、咳嗽、乏力消失率;(2)發熱消失時間;(3) 肌肉痛消失率;(4) 咳痰消失率;(5)鼻塞消失率;(6)流涕消失率;(7)咽痛消失率;(8)氣促消失率;(9)胸悶消失率;(10)呼吸困難消失率;(11)頭疼消失率;(12)惡心消失率;(13)嘔吐消失率;(14)食欲缺乏消失率;(15)腹瀉消失率;(16)濕啰音消失率;(17)CT 好轉率;(18)氧合指數變化率;(19)轉重癥比例;(20)安全性咳嗽消失時間;(21)乏力消失時間;(22)中醫證候評分;(23)外周血指標。

表1 納入文獻基本信息

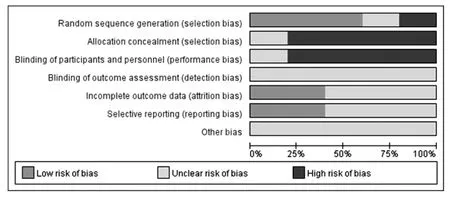

2.3 納入文獻質量評價 利用Cochrane 偏倚風險評估工具對納入的5 篇文獻進行質量評價。 評價結果見圖2,圖3。

圖2 納入研究的風險偏倚圖

圖3 納入研究的風險偏倚匯總圖

2.4 Meta 分析結果

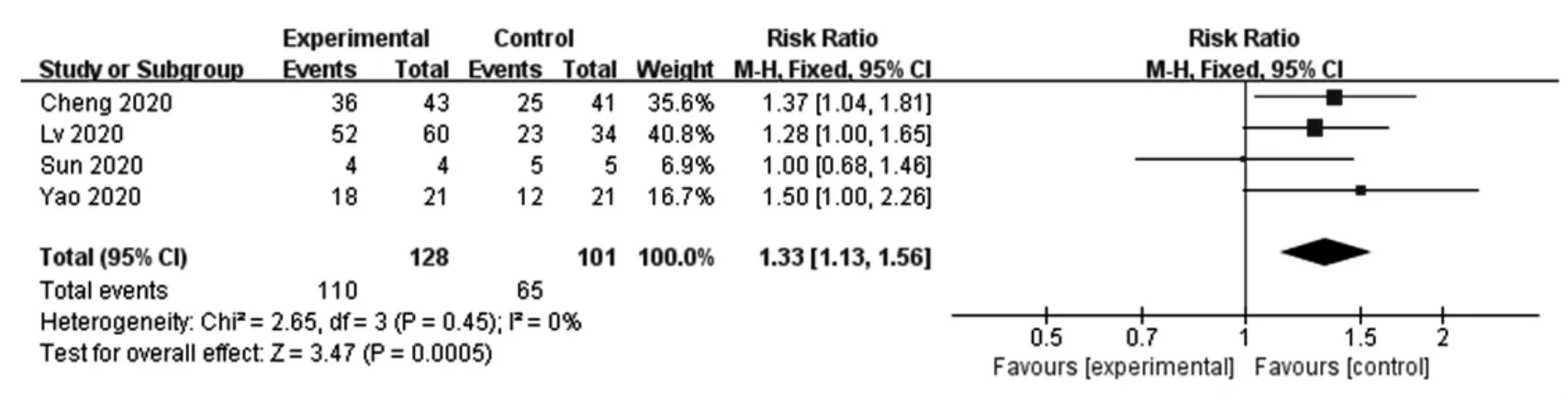

2.4.1 發熱消失率 4 篇文獻報道了發熱消失情況,異質性檢驗(P=0.45,I2=0%),選用固定效應模型, 分析結果顯示, 治療組優于對照組 [RR=1.33(1.13,1.56),P=0.0005)]。 見圖 4。

2.4.2 咳嗽消失率 4 篇文獻報道了咳嗽癥狀消失情況,異質性檢驗(P=0.23,I2=30%),選用固定效應模型,分析結果顯示,治療組優于對照組[RR=1.77(1.36,2.28),P<0.00001]。 見圖 5。

2.4.3 乏力消失率 4 篇文獻報道了乏力癥狀消失情況,異質性檢驗(P=0.69,I2=0%),選用固定效應模型, 分析結果顯示, 治療組優于對照組 [RR=1.46(1.16,1.86),P=0.002]。 見圖 6。

2.4.4 轉重癥率 4 篇文獻報道了轉重癥率, 異質性檢驗(P=0.66,I2=0%),選用固定效應模型,分析結果顯示, 治療組轉重癥率低于對照組 [RR=0.51(0.34,0.77),P=0.001]。 見圖 7。

圖4 發熱消失率的Meta 分析森林圖

圖5 咳嗽消失率的Meta 分析森林圖

圖6 乏力消失率的Meta 分析森林圖

圖7 轉重癥率的Meta 分析森林圖

2.5 發表偏倚分析 以發熱消失率指標進行發表偏倚分析, 使用 Stata/IC15 進行 Egger 檢驗,Egger檢驗結果為t=2.54,P=0.239, 提示不存在明顯發表偏倚,結果較為穩健。

2.6 敏感性分析 使用Stata/IC15 軟件以發熱消失率為指標進行敏感性分析, 依次剔除一篇文獻后,Meta 分析結果未見明顯改變,提示結果穩定。

2.7 其他癥狀分析 連花清瘟對于新冠肺炎兼癥(肌肉痛、咳痰、鼻塞、流涕、咽痛、氣促、胸悶、呼吸困難、頭疼、惡心、嘔吐、食欲缺乏、腹瀉、濕啰音等)消失率、中醫證候評分、CT 好轉率、氧合指數(OI)變化率均優于對照組。

2.8 安全性分析 納入的文獻有2 篇提及安全性,臨床應用過程中均未見不良反應,安全性較好。

3 試驗序貫分析

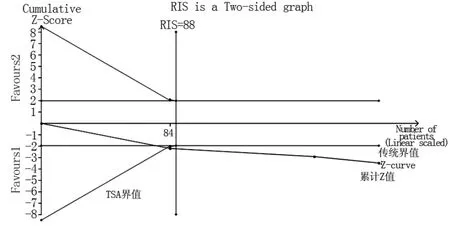

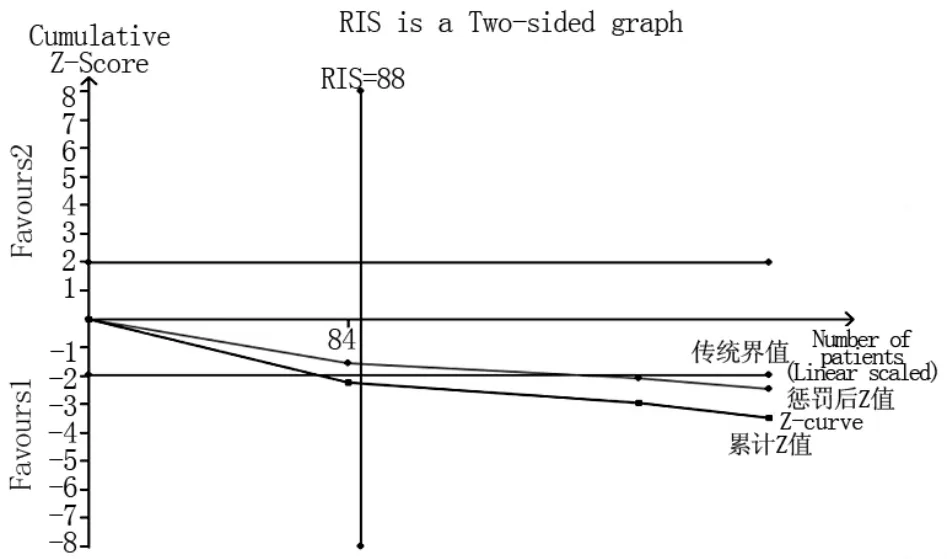

以發熱消失率為指標進行試驗序貫分析,界值類型選擇雙邊檢驗, 設定Ⅰ類錯誤概率為5%,統計學效能為80%, 以樣本量為期望信息值(RIS),設置相對危險度減少率(RRR)為基于低風險,對照組事件發生率為62.5%進行序貫分析。分析結果顯示,樣本量已達到RIS,累積的Z 值已超越傳統界值并達到TSA 界值,說明結果較為確切,見圖8。進行懲罰統計量分析, 懲罰后的Z 值超越了傳統界值 (Z=1.96), 證明治療組的退熱效果優于對照組。 見圖 9。

圖8 發熱消失率的試驗序貫分析

圖9 發熱消失率的懲罰統計量分析

4 討 論

4.1 藥理作用 連花清瘟是2003年SARS 期間研發的治療流感的中成藥,其對甲型、乙型流感病毒、禽流感病毒、腺病毒及皰疹病毒均具有較強的抑制殺滅作用,還具有抗菌、退熱、鎮痛、抗炎、止咳、化痰、增強免疫力等作用[2,8]。 最新研究[9]表明,連花清瘟能顯著抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)在非洲綠猴腎細胞(Vero E6)中的復制,并明顯降低促炎細胞因子 (TNF-α,IL-6,CCL-2/MCP-1,CXCL-10/IP-10)的表達水平,體外實驗顯示連花清瘟能顯著抑制冠狀病毒的復制,發揮抗病毒作用。 連花清瘟可通過多成分、多靶點、多通路作用于冠狀病毒,有效抑制病毒前體蛋白的切割,阻斷病毒復制;可誘導Ⅰ型干擾素的表達,上調抗病毒蛋白,直接抑制病毒復制;還能激活先天免疫,間接清除病毒[10]。

4.2 安全性分析 連花清瘟制劑安全性Meta 分析顯示,其不良反應發生率較低,目前說明書中不良反應尚不明確,所以在臨床應用中,因組方中寒涼藥物較多,應加強用藥安全監測,不斷收集不良反應信息,完善藥品說明書,促進臨床合理用藥[11,12]。

新冠肺炎以發熱、干咳、乏力為主要癥狀[1],輕癥轉重癥率也是一項重要指標, 故筆者以發熱率為指標進行試驗序貫分析。結果顯示,治療組的發熱消失率、咳嗽消失率、乏力消失率及轉重癥率均具有優勢,TSA 分析結果顯示發熱消失率的累計Z 值均超越傳統界值并達到TSA 界值,說明結果較為確切。

作為一種新型的突發性疾病,國內外對新冠肺炎現有的臨床研究尚少, 臨床試驗未采用盲法,缺少大規模、多中心的隨機對照實驗。 文獻評價指標多為臨床觀察性指標,如發熱、咳嗽、乏力等,實驗室檢查、病原學及血清學檢查數據較少。 目前,新冠肺炎仍在世界各地肆虐,筆者將結合更多高質量的臨床隨機對照研究,做進一步的相關分析,為循證醫學提供有利參考。