基于“年限-價值”模式的中國凈固定資本存量估算

曾五一 王開科

一、引言

本文所述的凈固定資本存量(以下簡稱凈資本存量)是從財富視角對固定資產存量的一種衡量。測算凈資本存量的目的是為了反映固定資產所有者在特定時點所持有的固定資產財富價值。凈資本存量這一指標是開展固定資產平衡表分析,研究固定資本消耗、國民總財富和凈財富的重要依據。

從相關文獻看,以往我國對凈資本存量的估算主要存在三個方面的問題:①對凈資本存量的理論概念和統計口徑界定不夠清楚、準確。有些研究未能很好地區分總資本存量和凈資本存量,還有些研究未綜合考慮固定資產報廢與固定資產價值損耗對凈資本存量的影響。②在具體估算資本存量數據時,對于估算所需要的基本參數,如固定資產使用年限和折舊率等,以主觀設定為主,未開展必要的討論和檢驗。③隨著我國統計體制向SNA體系轉變,原有以MPS體系下的積累作為估算凈資本存量的做法,已失去基礎數據的支撐。

對此,本文擬從以下兩個方面開展創新性研究:①根據經濟合作發展組織發布的《OECD資本測算手冊(2009)》,系統梳理有關基本概念之間的關系。②根據上述手冊提出的“年限-價值”模式,結合我國實際,利用政府有關統計數據,對我國凈資本存量數據進行估算。

二、有關基本概念的梳理

概念是構成理論體系的基礎要素,是開展科學分析的基本工具。為了正確估算我國的凈資本存量,有必要對研究中所涉及的基本概念及其相互關系做系統的梳理,其依據主要是《OECD資本測算手冊(2009)》。

(一)總資本存量

總固定資本存量(以下簡稱總資本存量)是以貨幣計量的某個國家或地區在某一時點所擁有固定資本的總量。總資本存量是從固定資產物量角度進行的考察,可以反映一定時點固定資產的總規模。

現實中,總資本存量是經常變動的。固定資產投資會增加總資本存量,而經過一段時間的使用,有一些固定資產會報廢,從而使總資本存量減少。因此,總資本存量理論上可以按照以下公式計算:

總資本存量是測度資本存量最基礎的指標。在國家資產負債表中,它反映的是仍在服役的固定資產原值的合計,其他指標如凈資本存量、固定資本消耗等都可利用總資本存量結合其他相關資料進行推算。

(二)凈資本存量

固定資產在使用過程中,實物形態可以保持較長時期,但其價值必然會發生損耗,包括有形損耗以及技術進步帶來的無形損耗。從總資本存量中扣除固定資本消耗余下的部分就是凈固定資本存量(以下簡稱凈資本存量)。凈資本存量是一個財富性的概念,它實際上反映的是某一時點上所有者持有的固定資產凈價值的總和。

(三)固定資本形成(固定資本流量)

OECD(2009)建議采用固定資本形成總額衡量固定資本流量,這也是大部分研究所采用的替代處理。根據《中國國民經濟核算體系(2016)》,固定資本形成總額是指“生產者獲得減處置的固定資產價值,加上附著于非生產資產價值上的某些特定支出”。

(四)固定資本消耗

固定資本消耗屬于價值變動概念,它是指在核算期內,由于自然退化、過時、磨損等導致生產者擁有和使用的固定資產存量現期價值的下降。

(五)固定資產報廢

經過一段時期,固定資產因各種原因不再使用被稱為報廢。固定資產報廢不僅包括固定資產的損壞,也包括因新技術和新設備的應用,使原有固定資產經濟壽命縮短。

三、凈資本存量主要測算方法的評析

在實踐中,估算凈資本存量的方法主要有以下三種:

(一)根據總資本存量和GDP收入法核算中的折舊估算

對于資產負債表中的固定資產原值,要求從中扣除相應的固定資本消耗,并以當年價格進行估價,這種處理方式是SNA所推薦的。但在具體應用該方法時,存在以下問題:一是如何獲得準確可靠的歷年固定資產損耗。在以往的一些研究中,常常把收入法GDP核算中的“折舊”作為固定資本消耗的替代。然而嚴格來講,固定資本消耗與GDP核算中的折舊并不完全相同。收入法GDP核算的折舊,是按照財稅制度規定在一定時期內提取的用于補償固定資產支出的價值。由于各種原因,固定資本的實際損耗與按財稅制度提取的折舊之間常常會有一定的出入。二是如何確定應累計的時期數。凈資本存量并不是簡單地從本期的總資本存量中扣除本期固定資本消耗后獲得的,估算時需要扣除固定資產消耗涉及的服役期。

(二)根據公司調查資料的推算

全社會凈資本存量在概念上與企業的資產負債表是相似的,根據從企業得到的信息也可以粗略評估固定資產凈值水平。然而,在國民經濟核算中運用企業信息會有許多問題需要解決。首先,企業的資產數據是按照歷史價格進行估價的,而國民經濟核算中的數據則是以當年價格來估價的。其次,企業中資產凈值所使用的會計政策是否與國民經濟核算中的政策一致也值得考慮,如加速折舊法的會計準則對企業固定資產凈值的影響,只能代表某類企業,并不具有普遍性。

(三)基于永續盤存法的測算

永續盤存法是資本存量核算的一般方法。在永續盤存法下,可以將歷年投資流量按復合的“年限-價值”模式(將單項資產的報廢模式與單項資產的價值模式結合在一起考慮)進行加權計算,即可獲得凈資本存量。此時,凈資本存量可表示為:

其中,Fτ表示第t-τ期投資的資產在t年仍在使用的比例(對應殘存模式),ψτ表示t-τ期投資的資產至t期仍占原投資價值的比例(對應價值模式),It-τ為t-τ期不變價固定資本投資。為便于理解,可通過以下算例闡述凈資本存量的概念,見表1。

表1 凈資本存量和總資本存量的差異(算例)

由表1的算例看,凈資本存量與總資本存量的最大區別是,總資本存量僅僅考慮了資產的報廢情形,對應于表1的第3列,每一年份的殘存比率表示當年投資到第16年時仍在使用的資產所占的比例。而凈資本存量除了考慮資產報廢情形外,還要考慮資產的消耗問題,對應于表1的第4列,每一年份的資產價值剩余比例表示當年投資到第16年時仍剩余的價值占比情況。第5列的綜合殘存比率,反映的是在綜合考慮資產報廢和價值損耗的情況下,當年投資到第16年資產仍剩余的價值所占的比重。

四、研究方法和指標處理

(一)殘存模式與價值模式的選取

因現階段全社會的固定資本消耗很難直接獲得,所以對我國凈資本存量的估算只能在總資本存量的基礎上利用永續盤存法進行測算。從式(2)的基本原理看,永續盤存法的凈資本存量估計首先要解決的是殘存模式、價值模式的選擇問題。

現階段,我國缺乏相對完善的二手資本品市場數據,對殘存模式進行模擬確定其具體形式的方法目前并不具可行性。本文認為,在條件有限的情形下,估算固定資本的殘存模式不必過于復雜。本文在具體估算時選取一次性殘存模式,其數學形式如下:

其中,N表示全社會平均資產使用年限。

該模式假定資產在其平均使用年限內不考慮報廢的情況,過了平均使用年限后再一次性全部報廢。

在價值模式的選擇上,采用最常見的直線型價值損耗模式,其數學公式如下:

將(3)式和(4)式代入(2)式可得:

其中,It-τ表示第t-τ年的不變價投資,表示第t-τ年的投資對t年末凈資本存量的貢獻,表示歷年投資流量對t年末凈資本存量的貢獻額。

在估算出凈資本存量的基礎上,還可以測算累計的固定資本消耗與固定資本消耗率(也稱理論折舊率)。

根據總資本存量和凈資本存量的定義,可將累計固定資本消耗Mt寫為:

根據永續盤存法定義,第t期的固定資本消耗Dt可以寫為:

在此基礎上,定義固定資本消耗率為①在《OECD資本測算手冊(2009)》中,固定資本消耗和折舊表示相同的概念。本文為了表述上的一致,統一使用固定資本消耗。:

在上式中,固定資本消耗率的分子是當年固定資本消耗,分母是上期末凈資本存量,而不是總資本存量,這是《OECD資本測算手冊(2009)》與《OECD生產率測算手冊》所推薦的計算方式。根據上述分析,可將總資本存量、凈資本存量、累積折舊、當年折舊和投資流量間的關系歸納為以下幾點:①在確定資產平均使用年限的基礎上,可通過報廢模式、價值模式的選擇,利用資本流量數據(固定資本形成)求得總資本存量和凈資本存量。②總資本存量與凈資本存量之間的差額是累積固定資本消耗。③利用凈資本存量和投資流量數據可獲得當期固定資本消耗。理順這些關系,是開展資本存量核算研究的重要前提。

(二)指標選取與數據處理

1.資本流量數據。考慮到2016年國家統計局在GDP核算中正式納入R&D資本化處理,本文對于固定資產形成數據的選取也包括了R&D形成的資產。有關數據的選取和處理可見王開科和曾五一在2020年做的相關研究。

2.投資價格縮減指數。借鑒張軍等(2004)的研究,遵循與固定資本形成數據相對應的原則,計算隱含固定資本形成總額平減指數。其中,1952—2004年的平減指數根據《中國國內生產總值核算歷史資料:1952—2004》的相關數據進行推算;2005—2018年的數據,在無法獲取相關基礎數據資料的情況下,利用固定資產投資價格指數推算。

3.資產平均耐用年限。采用曾五一和趙昱焜(2019)的研究結果,即T=15。

4.基準年份的確定和基準年份資本存量的測算。將1952年作為初始年份,把加上固定資本耐用年限(T=15)后的年份作為基準年份(1966年),利用1952—1966年之間的固定資本流量估算1966年的資本存量數據。

五、凈資本存量測算結果

(一)1966—2016年的測算結果

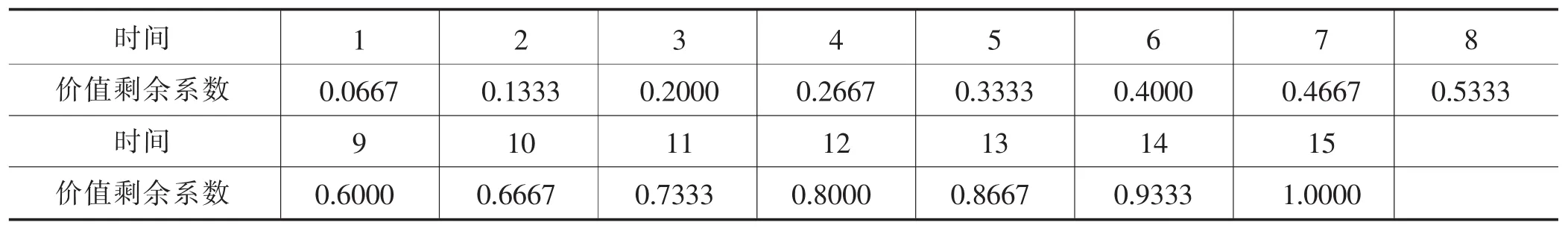

根據前面給出的資產平均耐用年限和設定的具體殘存模式與價值損耗模式,結合(4)式,可得到以下各年投資在資產壽命期內的綜合殘存比率,見表2。

表2 固定資本流量價值綜合殘存比例系數

將經過價格調整后的歷年固定資本形成和上述殘存比例系數代入(5)式,可求得1966—2016年中國的凈固定資本存量。在此基礎上,利用(6)式和(8)式還可以估算出累計固定資本消耗和各年的固定資本消耗率。

(二)1952—1965年的倒推法測算

以上估算需要前15年的固定資本流量數據。由于缺少1952年以前的投資數據,本文采用基準年份盤存法向前推算1952—1965年的凈資本存量數據。由(6)式和(7)式可得:

進而可得:

對于δt的選擇,由于數據制約,采用1966—2016年的平均固定資本消耗率數據(10.32%)。基于倒推法的測算結果如表2所示。對于1952—1966年的累計固定資本消耗數據,本文主要利用總資本存量與凈資本存量的差額來表示,為此還需要推算對應年份的總資本存量數據。推算方法如下:

其中,Rt是t期報廢(退役)的固定資產額,λ是固定資產報廢率,即本期報廢的資產在上一期資本存量中所占的比重,主要是根據全社會固定資產使用年限T=15時的有關數據,利用基準年份盤存法的計算公式求解。λ滿足以下約束條件:

為便于表述,稱(14)式為方法一,(15)式為方法二。其中,方法一是以2004年期末經濟普查中的固定資產原價數據作為基準年份存量,目標是計算2013年的總資本存量數據G1,2013。方法二是以永續盤存法計算的2004年期末總資本存量作為基準年份存量數據,目標是計算2013年的總資本存量數據G2,2013。分別表示 2013 年經濟普查數據中的固定資產原價和永續盤存法計算的2013年期末總資本存量。求解能使式(14)對應的兩組數據之間誤差為最小的λ作為全社會的固定資產報廢率的估計值,測算結果為 λ=0.0219。

表3 凈資本存量測算結果(1952—2018年)

(續表)

(續表)

六、與以往研究結果的對比分析

為了驗證本文估算的結果,我們將本次估算的結果與以往有代表性的研究做了對比分析。限于篇幅,這里不列出具體的數據和圖表,只給出總體的結論。

(一)凈資本存量估計值的對比

對比來看,本文測算的凈資本存量數據總體上低于張軍和章元(2003)以及萬東華(2009)的測算數據。早期對于資本存量的估計存在諸多的假設和主觀設定問題,如張軍和章元(2003)在投資流量指標縮減時采用的是上海市固定資產投資價格指數,但投資流量指標選擇的是固定資產積累數據(1993年后的積累數據系推算得到)。固定資產投資價格指數與資本存量測算中投資流量的縮減指數在理論內涵和統計外延上是不一致的,在數值上的表現就是資本存量被高估的問題。一方面,1993年后的固定資產積累數據,張軍和章元(2003)以1993年以前固定資產投資和固定資產積累間的關系為基準,外推求得。但實際上,1993年以后我國固定資產投資增速變動發生了較大變化,增速快速增長,這種外推估算可能導致積累數據高估。另一方面,根據張軍等(2004)研究中的分地區固定資產投資價格指數數據,上海市的固定資產投資價格指數數據在全國省市中處于低位,這種替代處理進一步導致資本存量數值的高估。

本文的估算結果與單豪杰(2008)、王華(2017)的結果比較接近,特別是與王華(2017)的測算結果幾近重合。不同的是,本文對于凈資本存量的估算,并沒有事先設定折舊率,而是從“年限-價值”模式的角度展開實證測算。

(二)固定資本消耗率的對比

在凈資本存量的測度中,固定資本消耗或者固定資本消耗率(通常由折舊率替代)是至關重要的,如李賓(2011)的研究所揭示的那樣,在其他條件相同時,折舊率相差1個百分點會導致資本存量在25年后出現大約10個百分點的差距,在40年后仍有約2個百分點的差距。就目前我國固定資本折舊率的估計結果看,凈資本存量估計值不統一,也主要是由折舊率差異所致。目前,有關我國資本存量研究的文獻中,較常見的折舊率范圍是4%—10.96%,其中9.6%(張軍等,2004)、10.96%(單豪杰,2008)的折舊率被廣泛采用。但根據方文全(2012)對我國上市公司財務數據和OECD國家折舊率的研究,10%左右的折舊率存在被高估嫌疑,導致資本存量被低估和資本回報率被高估。

從本文推算的折舊率數據看,平均折舊率為10.32%,高于張軍等(2004)的測算值,低于單豪杰(2008)的測算值。因本文測算中納入了R&D資產,通常情況下會導致折舊率數值高于不含R&D資產的折舊率數值。從折舊率的變動情況看,整體上表現為下行趨勢,這與發達國家的情況相近(孫文凱等,2010),即隨著技術進步和社會發展,全社會資產平均折舊率會經歷下降的過程。

七、結論與建議

本文按照《OECD資本測算手冊(2009)》的相關方法和制度,測算了我國1952年以來的凈資本存量、固定資本消耗以及固定資本消耗率等數據。有關分析思路和測算數據,能為資本存量核算理論研究與實踐進展提供良好的數據基礎和方法借鑒。但是,也要看到我國資本存量核算理論研究的不足以及實踐進展的差距所在,進一步提高研究的針對性,加強對資本存量制度、方法和國際準則的研究,從改善政府統計能力、提高基礎數據質量的角度,進一步完善當前的資本存量理論研究,從而為實踐進展提供支撐。對此,結合本文的研究,從以下幾方面提出建議。

一是強化政府統計視角的凈資本存量核算研究。作為重要的宏觀經濟基礎數據,凈資本存量在衡量一國財富水平、開展資產負債分析中,具有極為重要的作用。指標數據需要滿足可靠性和穩定性的要求,統計過程中更應該具備可操行性,這也是政府統計的特點。正是基于這樣的出發點,有關資本存量的核算研究,很重要的一方面內容便是國際準則和制度方法的“中國化”應用問題。對此,相關的理論研究應重視對國際組織、發達經濟體資本存量核算實踐進行深入研究,并結合我國實際情況,對相關方法制度進行優化和改進。

二是凈資本存量核算中的“年限-價值”模式有待進一步驗證。限于篇幅和基礎數據的制約,本文對于凈資本存量測算中“年限-價值”模式的選擇,主要是從宏觀理論邏輯和現實背景角度出發,未進行微觀數據層面的檢驗。這一問題,既是理論研究的難點所在,也是開展凈資本存量核算不可回避的話題。未來,相關研究需要在理論方法、參照數據等方面尋找突破口,這有待于我國政府統計部門公布更多有關資本存量核算的基礎數據資料。

三是凈資本存量核算中的資產重估價問題值得關注。凈資本存量屬于價值的范疇,是對資本的財富化衡量,其變動主要來自投資流量和價值重估兩個方面。從本文基于永續盤存法的測算看,尚未考慮資產的重估價問題。在投資流量變動較小,但資產價格波動較大的時期,價值重估是引起凈資本存量變動的主要因素。有必要開展專門的資本存量增長分解研究,探討凈資本存量規模增長背后的投資流量貢獻和價值重估貢獻,以便更好地了解與把握財富的實際增長動力。