我的曾祖父鮑吉祥

鮑志剛

我的曾祖父鮑吉祥先生從事京劇藝術工作七十余年,經歷了從清末、民國、新中國成立后京劇發展的歷程,他的一生,全部奉獻給了京劇事業。曾祖父鮑吉祥(1883-1958)光緒九年生于北京,祖籍江蘇蘇州,出身于梨園世家,其祖父鮑秋文在和春班里唱昆旦,曾自立“保安堂”,早期的京劇老生劉喜兒即出自鮑秋文的“保安堂”,其父親鮑福山為清末著名小生,四喜班之中堅。1883年,為慶祝慈禧太后五旬壽辰被招入清宮升平署,為清宮恢復升平署后第一位入宮演唱的小生演員,并任升平署教習、內廷供奉。鮑福山之后之小生,大都出自其門下或受其教益,如王楞仙、朱素云、陸華云、程繼先等人,皆出自鮑福山門下。1904年,鮑福山與譚鑫培等三十余位內廷供奉,奉慈禧太后之旨,共同任教于其弟子陸華云開辦的“長春班”。“長春班”開辦時間雖不長,卻是當時教師最整齊、水平最高的科班,沒有之一。在這樣的家庭熏陶下,我的曾祖父鮑吉祥自幼即入楊隆壽主辦的小天仙科班學藝,師從于沈三元、周長山、賈麗川等名家,學習老生戲,與譚小培、遲月亭、閻蘭秋等為同門。

表演藝術家

鮑吉祥先生自幼坐科,打下了扎實的基本功,又隨語文老師學習文化課,受到了較好的啟蒙教育,寫得一手好字,對傳統戲曲之唱、念、做、打做過深入的研究,又得眾名家指授,其表演逐漸形成自己的藝術風格,能戲多,戲路寬博,文武兼備,靠把戲也極見功夫。其表演大氣、瀟灑、嚴實、細膩,善于表現人物的內心世界,賦予每個人物不同的藝術形象,對人物分寸感的把握恰到好處,刻畫之人物各具風采。

鮑吉祥先生與余叔巖先生合作的時間是最長的,是余叔巖的老搭檔,如《珠簾寨》這出戲,余叔巖飾李克用,鮑吉祥飾程敬思,一個唱的是天籟之音,無出其右,一個配的是爐火純青,絕無第二,二位搭配之嚴謹,配合之默契,堪稱絕唱、經典。鮑吉祥先生每演各戲時,都賦予人物不同的表情,并不是表面化、臉譜化,而是通過其精湛的表演,深挖角色的內心世界,如與余叔巖合演的《搜孤救孤》這出戲,余叔巖飾程嬰,鮑吉祥飾公孫杵臼,這出傳統老生戲以前演唱的人并不多,也不很精彩,后經余先生演唱,遂成京劇經典劇目。該劇在聲腔、念白、表演上,鮑吉祥先生都給予了很大的幫助和指導,使其更符合人物本身,其唱腔、念白更加優美,更具特點,鮑吉祥先生則把公孫杵臼為救忠良后,大義凜然、不畏權奸、舍生取義刻畫得十分生動、鮮活,這既源于角色本身,也源于鮑吉祥先生對京劇藝術的深刻理解,以及對京劇優良傳統的繼承,主角兒、配角兒都是角兒,包括龍套都是不可缺少的,缺了哪個都演不成一出戲,必須得互相團結、相互照應,方能演好一臺戲。后《搜孤救孤》成為余派代表劇目之一。1947年,孟小冬在上海大舞臺演出該劇時,那真是萬人空巷、一票難求,眾多未能到現場的觀眾都守在收音機旁聽現場轉播,就連馬連良先生也因為座位緊張,和香港的刊物主編擠坐一張椅子觀看,由此可見當時的盛況。鮑吉祥先生每演各戲時,都有其不同的處理方法,如與余叔巖合演時,由于余叔巖不以高音取勝,而是云遮月的嗓音,極富韻味,鮑吉祥先生以其精深的藝術功力,應付裕如;與孟小冬合演,則略行低腔,但絕不失韻味;與梅蘭芳合演,一個眼神、舉手投足間,便心領神會;與楊小樓合演,更是絲絲入扣,不差毫厘。余叔巖與孟小冬都是鮑吉祥先生的學生,他們的絕大部分戲都是鮑吉祥先生配演的,鮑吉祥先生也為他們把場。著名鼓師杭子和先生在回憶文章里寫道:

余叔巖當年唱戲,給他配二路老生的是鮑吉祥先生,鮑吉祥先生早年曾給譚鑫培配戲多年,對于“譚派”藝術了解至深,余叔巖不只是請他配戲,而且不斷向他請教,甚至到鮑吉祥先生年老不能登臺,余叔巖每每演出時,總要請鮑吉祥先生看場子。鮑吉祥先生比余叔巖長一輩,余叔巖每次都說:“先生,您得辛苦一趟,我明天唱戲,您得給我看著點兒。”鮑吉祥先生每請必到,余叔巖演出時,他在上場門背手一站,發現哪兒有毛病,哪兒應當怎么唱,散戲以后,他都仔細給余叔巖指出來。余叔巖每次都是細心聽,下次再唱時,就照鮑吉祥先生指點的改正過來。

藝術是沒有止境的,不論多大的名角兒,任何時候都要不斷學習,才能不斷攀登藝術的高峰。

鮑吉祥先生與余叔巖先生還合演了好多戲,大多是傳統劇目,在那時是廣受歡迎、追捧。余叔巖先生作為京劇鼎盛時期的老生領袖,對鮑吉祥先生的表演藝術青睞有加,十分倚重,而鮑吉祥先生則傾囊相授,鼎力扶持,他們在舞臺上呈獻給觀眾的是極大的藝術享受。在余先生的演藝生涯里,其二路老生都是鮑吉祥先生配演的,沒有第二位,均是襯托相宜,呈綠葉扶持紅花之妙。京劇是角兒的藝術,角兒是紅花,但綠葉卻十分要緊,要把綠葉表現好是很難的,且更吃功夫。鮑吉祥先生也善于演文戲,都有其獨特的藝術風格,如《連營寨》(飾劉備)、《趕三關》(飾薛平貴)、《盜宗卷》(飾張蒼)等。

京劇是七分念白三分唱,說是念白,其實也是在唱,鮑吉祥先生的念白,獨樹一幟,自成一家,是極為講究的,在講究中體現出自身的藝術特色,這種藝術特色是在繼承傳統的基礎上融合眾家之長形成的,就如同一幅經典的書畫作品,是抒情的、達意的、有生命力的、有力象的,所謂力象,即東漢蔡邕所說的內力的運動變化。鮑吉祥先生之內力,來源于對傳統的繼承,但又不囿于傳統,也是與當時人們的審美習慣相融合的,其學養至功深,則圓融無跡、歸于平正,正所謂隨心所欲不逾矩,始知真放在精微,楊小樓先生之念白,有些也得益于鮑吉祥先生。如與梅蘭芳合錄的唱片《玉堂春》,兼演劉秉義、潘必正兩個問官,其念白抑揚頓挫,噴口、尺寸、力道無懈可擊,與楊小樓合錄的《落馬湖》之唱念,早已成為后學之典范。

鮑吉祥先生戲路寬博,其靠把戲也極見功力,如與楊小樓先生合演的《連環套》《落馬湖》《戰宛城》《金沙灘》等都功力相當,配搭嚴謹,其《連環套》(楊小樓飾黃天霸,鮑吉祥飾彭朋),有評論家這樣寫道:

天霸向彭朋謝恩,前趨請安三翻兒,彭朋也退讓謙謝三翻兒。楊小樓和飾演彭朋的鮑吉祥的雙身段,那份緊湊漂亮,到此必獲滿堂彩。

鮑吉祥先生還有與楊小樓先生灌制的唱片《落馬湖》《長坂坡》《拿高登》等傳世。《落馬湖》有兩個版本,一個是1920年的百代版,一個是1931年的高亭版,都是黃天霸訪褚彪一節,戲詞變化不大,前者神完氣足,后者更具韻味。鮑吉祥先生還有與郝壽臣先生合演的《打龍棚》(飾柴榮)、《審七長亭》(飾陳唐),與馬連良先生合演的《青梅煮酒論英雄》《戰宛城》《假金牌》等戲也都十分精到。

舞臺上的完美呈現,均來自臺下的千錘百煉。有一次,曾祖父的父親鮑福山進宮唱戲,其中有出傳統劇目《天雷報》,鮑福山飾演張繼寶一角兒,由于鮑福山把張繼寶由其養父母含辛茹苦養大,最后高中狀元后卻對養父母忘恩負義、不盡孝道,令人憎恨的形象演繹得太過逼真,慈禧太后看后余怒未消,要“傳竿子”,所謂“傳竿子”,就是打屁股,一旁的太監總管忙上前說道:“老佛爺,這是在演戲呀。”慈禧太后這才轉怒為喜,遂賞了鮑福山二十兩銀子,幾個大西瓜。

上世紀20至30年代是京劇鼎盛時期,那時的京劇名角兒能戲都在百十出以上,而鮑吉祥先生在長達70年的演藝生涯里,能戲有幾百出,這都是長期的藝術實踐積累的結果。余叔巖、梅蘭芳、楊小樓代表了上世紀京劇鼎盛時期的最高水平,而鮑吉祥先生以其精深卓絕的藝術功力、豐富的舞臺經驗、爐火純青的表演,無疑成為老生中之最著者,資深者,在那時可謂無出其右者,與諸位大師的合作,真可謂是珠聯璧合,相得益彰。

鮑吉祥先生曾說:“學習京劇要實事求是,腳踏實地一步一個腳印去學習,要了解京劇,更要認識自我,切莫好高騖遠。”

戲曲教育家

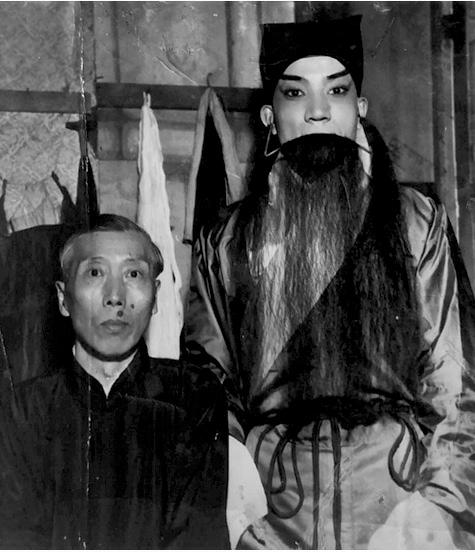

鮑吉祥先生也是一位著名的戲曲教育家,桃李滿天下。1914年,春陽友會票房社團在東曉市大街129號浙慈會館成立,該會特邀鮑吉祥先生作為教師來此授課和指導排練,陳德霖、王瑤卿、梅蘭芳、余叔巖、姜妙香等以會員的身份參加活動,紅豆館主、臥云居士、郭仲衡、言菊朋等為該會名票。孟小冬是1925年來北平后隨鮑吉祥先生學戲的。孟小冬1941年接受《立言畫刊》記者采訪時親口說:

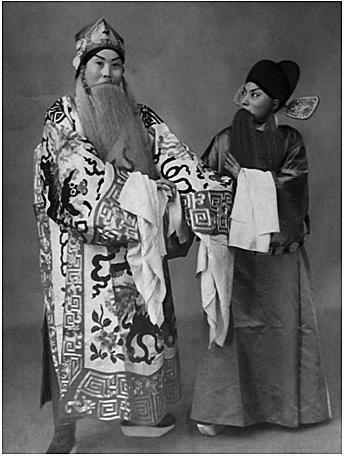

經多人介紹,請鮑吉祥先生說戲,鮑為須生前輩,《奇冤報》《盜宗卷》等戲均為鮑之傳授,學就《盜宗卷》后,師徒曾合攝該劇戲照一張,迄今孟鮑手內亦存放大戲照一張,極為珍貴,每日從鮑學各戲,每期公演,名更大顯,《四郎探母》一戲,曾與梅蘭芳、尚小云合演,女飾四郎,男飾公主,一時梨園傳為佳話。

鮑吉祥先生教戲是根據學生的自身條件決定的,孟小冬無疑是學習余派的最佳人選,故在譚派的基礎上專教其余派戲,每有公演,必是轟動京城,一票難求。孟小冬1938年拜余叔巖成為余派傳人時,在鮑吉祥先生十幾年的教授下,孟小冬已經是紅遍大江南北,在眾多老生名家中其受歡迎程度及票房號召力均無人能超越的冬皇了。所謂冬皇,老生皇帝是也,這讓病中的余叔巖感動不已,因為省了他太多的事啦。鮑吉祥先生亦甚感欣慰,都是為了京劇藝術的傳承與發展,而孟小冬亦時時不忘其師鮑吉祥。孟小冬曾說:

雖拜余,然對鮑先生始終不忘,蓋因“飲水思源”之義也,師生之感情極為融洽,十幾年來并無絲毫裂痕,并擬由眾弟子為鮑吉祥先生演唱慶壽戲:“鮑今年五十九歲,老當益壯,桃李頗眾,在京者不下三四十人,冬皇固為最著之一也,諸弟子擬于明年鮑之六十整壽,舉辦一次慶壽戲,凡是在京各弟子均參加露演,擬以冬皇演大軸,此事冬皇亦極贊助,眾人都盼望實現。每演各戲,事先均經過鮑為之再說一遍,以期場上應付裕如。鮑現在每日午后三時起在家教徒,每日往學者為李宗義、李菊茹、李毓琦,宗義之《托兆碰杯》即為新從鮑學就者,已公演一次,成績頗佳;菊茹為坤伶,宗余派,嗓音、扮相頗佳,內外行對之印象頗好,現學《搜孤救孤》,用功極勤;毓琦則正熟習《捉放宿店》,亦有長足進展;楊寶森每一有戲,必往看場,今日之須生孟楊均為余派之中堅分子也。

鮑吉祥先生還介紹名琴師王瑞芝為孟小冬操琴,直到新中國成立后。

楊寶森自幼即拜鮑吉祥先生為師學習余派戲,早就有小余叔巖之稱。鮑吉祥先生根據其嗓音特點,制定出一條以胸腔共鳴、中低音為主、純以韻味取勝的演唱方法,同時又教其譚派及汪派戲,并在四聲、噴口、念白方面反復打磨,有些楊派代表戲如《文昭關》等更是一字一句、手把手教出來的。這些為楊寶森創立楊派藝術打下了堅實基礎,經過數年探索,廣收博取,至上世紀40年代,已為四大須生之一。

鮑吉祥先生也是很善于發現和培養人才的,如李宗義,李宗義當年憑著一條極佳的好嗓子,只身一人從天津來到北平,鮑吉祥先生聽了其演唱后,認為其是個可造之才,遂收為弟子,根據其嗓音特點,主工高派,上世紀30年代末期已挑班唱戲,成為聞名全國的京劇表演藝術家。上世紀40年代的上海報刊曾這樣評論:“李宗義是老伶工鮑吉祥之徒,造詣已深有功底,嗓子之沖時伶中幾無其敵。”孟小冬聽了其演唱后也頗為贊賞,有一次,孟小冬到鮑吉祥先生家,剛要進門,忽聽院內傳來吊嗓之聲,“高音立、中音堂、低音蒼”,吐字講究,韻味純正,更令她驚訝的是這位吊嗓者相貌如此出眾,京城有如此優秀的好角兒,并感慨自己一個坤角兒,在京城立足,是何等不容易呀。今李先生的后人李光、李欣、李巖等皆為當代京劇名家,可謂后繼有人矣。

孟小冬成為余派傳人,京劇史上女老生之首席,楊寶森更是創立了楊派藝術,以及李宗義由一名普通票友成為高派傳人、著名的京劇表演藝術家,這都和鮑吉祥先生辛勤的培養、教授分不開的,鮑吉祥先生教給他們的是“道”而非“技”,是“詩外的功夫”,這也體現出鮑吉祥先生高超的教學藝術。

早在上世紀30年代初,鮑吉祥先生受戲劇家焦菊隱校長的邀請,任教于中華戲曲專科學校,該校曾培養出王金璐、周和桐、李和曾等名家。新中國成立后,應田漢先生登門之邀,受聘于北京戲曲實驗學校(今為中國戲曲學院),開新中國成立后專業藝術院校京劇老生藝術教育先河,其字正腔圓、中正平和的教育思想影響了一代又一代戲曲教育工作者,與王瑤卿、蕭長華、尚和玉、譚小培、王鳳卿、金仲仁、馬德成、張德俊并稱為九大教授,鮑吉祥先生的弟子還有鐘鳴歧、王世英、馬云樵等。

鮑吉祥先生也是很有愛國情懷的,新中國成立前曾與余叔巖、楊小樓、梅蘭芳、錢金福等合演《打漁殺家》,積極為災區義演。新中國成立后,也為抗美援朝積極參加義演,如與郝壽臣、譚小培、劉喜魁、蕭長華、華慧麟合演了《法門寺》(飾宋國士),與郝壽臣合演了《打龍棚》(飾柴榮)等。

京劇是以歌舞的形式來表現的,即所謂唱、念、做、打。一桌二椅、一桿長槍,既可表現金鑾殿,又可表現千軍萬馬,它又如同中國寫意畫,是用縱橫的筆墨去表現現實生活中的一切美好事物,可以表現無花木之春色、無波濤之江河,這與中華傳統文化的寫意精神是相通的。二百余年來,京劇以民族文化為根基,不斷吸收其他傳統文化,在內容形式及自身發展上形成了一套完整的藝術體系,稱為國粹,她把文學、音樂、美術等完美地結合在一起,具有極高的美學價值,京劇傳承本身就是推陳出新、百花齊放、與時俱進的過程,我們要學習繼承前輩藝術家的藝術和他們的創新精神,堅持文化自信,為弘揚京劇藝術作出貢獻。

(作者為媒體人,書法篆刻家。)