基于教材但不拘泥于教材

白建秀

摘要 對“生物膜的流動鑲嵌模型”教學案例進行評析,闡釋生物學的課堂教學中應如何利用科學史能使學生沿著科學家探索生物世界的道路,理解科學的本質和科學研究的思路和方法,以提高學生的生物學學科核心素養,進而理解科學是一個發展的過程。案例充分表明基于教材但不拘泥于教材、組織以探究為特點的主動學習是落實生物學學科核心素養的關鍵。

關鍵詞 教材 生物膜的流動鑲嵌模型 案例評析

中圖分類號G633. 91文獻標志碼B

“生物膜的流動鑲嵌模型”是一節涉及科學史的課,既基于教材但又不拘泥于教材,沿科學史但又不完全按照時間順序,用科學史素材但又不是資料的羅列,主講人是北京市第八十中學姚亭秀老師,本教學案例具有如下的幾個特點。

1 問題驅動,訓練科學思維

陶行知說:“發明千千萬,起點是一問”。當代心理學研究表明,問題是在一定的情境中通過主體的活動而產生的。本節課由一張光鏡下的視野照片引發出判斷完整的動物細胞開始,“細胞膜”的回答早已被教師料到,故而進一步追問、質疑:你看到過細胞膜嗎,真的有膜嗎?教師此時非常巧妙地舉證“水滴”和“油滴”,提出問題:它們有膜嗎?課堂上立刻沉寂下來。“水滴”和“油滴”與那個完整的動物細胞非常相似。細胞真的有膜嗎?細胞膜是物質實體嗎?如果是,如何證實?此時沉寂的課堂彌漫著一種理性、科學的味道。這樣的問題導入一下子抓住了學生的心理,激發學生的求知欲。這是第一個大問題,本節課共有5個大問題:真的有細胞膜嗎?真的有脂質成分嗎?真的是脂雙層嗎?真的有蛋白質嗎,它又如何排布的?膜流動的過程中是什么物質在動?這些問題構成了本節課的主線。這五個大問題也是5點質疑,每個問題提出后都會引起學生思維上的漣漪。教師通過科學史料、演示實驗或建構模型的方式,使學生重溫科學研究的歷程,限于當時的技術水平,均停留在推理層面,幫助學生厘清推理與定論之間的關系,核心就是通過確鑿可信的證據來建立兩者之間的邏輯關系,體現著“懷疑是審視的出發點、實證是判別的尺度、邏輯是論辯的武器”的科學基本特征,訓練著學生的分析綜合、模型與建模、歸納與概括、批判性思維等的科學思維方法和習慣,能夠讓學生感受到科學是一個動態的過程,在不斷地懷疑和求證、爭論和修正中并隨著技術的革新向前發展,最后通過科學家時至今日持續70多年的研究熱情再次激發學生應用于醫學、食品生產、化妝品等實踐的思維習慣和能力。人的思維常因解決問題而被激活,問題推動人積極思維。教師利用本節課所學習的知識作為載體,以問題驅動,著重訓練學生的科學思維,同時充分挖掘學科的育人價值。

2 重做經典,再現科技關系

本案例很有創意地將歐文頓的實驗“搬上”了學生課堂,讓學生看到紫色洋蔥表皮細胞發生質壁分離及其復原的過程,使學生真正體會甘油分子能夠進入細胞,為對后續更多種物質的脂溶性與穿膜的擴散速度成正比關系的理解奠定了很好的基礎,從而使學生能夠合理猜測細胞膜中可能存在脂質成分。

教學片段如下:

師:取紫色洋蔥外表皮細胞制作臨時裝片并鏡檢,之后在蓋破片一側滴加甘油,另一側用吸水紙吸引,觀察到什么現象;等待,不做任何處理,繼續觀察到什么現象。你能對此現象做出解釋嗎?

生:先看到有的細胞出現質壁分離現象,等待一段時間后,觀察這些細胞又質壁分離復原了。原因是滴加甘油后,細胞液濃度小于外界溶液濃度,液泡中的水通過原生質層流出,細胞失水而出現質壁分離,隨后又復原了,可能是甘油分子進入細胞,使得細胞液濃度逐漸增大,水又重新進入細胞的液泡中,出現質壁分離復原。

師:解釋得很好。那誰能說說這個實驗說明了什么?為什么甘油分子能夠進入細胞呢?

生:甘油分子小,容易進入細胞;細胞吸收甘油分子;細胞膜容許甘油分子通過。

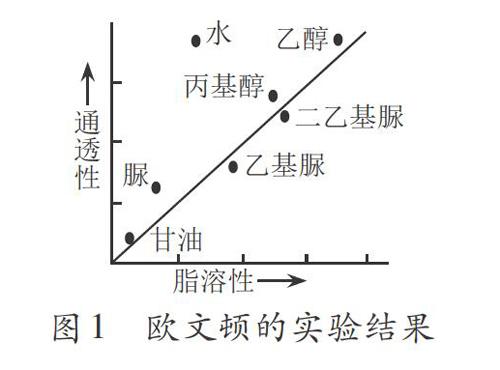

師:(學生答不到點上,先不急于回答)接著講,1895年,蘇黎世大學的歐文頓(E. Overton)用500多種化學物質用這樣的實驗對植物細胞的通透性進行上萬次的研究,結果如圖1所示。

他發現除水外的化學物質穿膜的擴散速度與其脂溶性成正比,即溶于脂質的物質易于通過。再思考:為什么?你認為細胞膜中含有怎樣的物質能夠容許脂溶性物質通過?依據是什么?

生:(怯怯地說)有脂質?

再如,關于磷脂分子在空氣一水界面的排布方式,教師也讓學生親自嘗試分析,相當于再現了1917年朗繆爾(Langmuir)的脂類單分子膜技術。

在膜結構發現的過程中,教師向學生傳遞了應用多種技術的信號,如化學分析、提純、鑒定技術,脂類單分子膜技術,表面張力的測定,冰凍蝕刻技術,熒光標記技術,動物細胞融合技術,電子共顫技術,電子顯微鏡的發現,讓學生深深體會到沒有技術的進步就不會有生物學科的發展,同樣沒有借助物理、化學學科的成果也不會有生物學科的研究成果。

3 還原真相,尊重科學本真

在這節課中所用到的素材,如圖(光鏡下動物細胞圖、臺盼藍染色圖、歐文頓實驗結果圖、最新的動物細胞融合的熒光標記圖)、照片(紅墨水滴和油滴、冰凍蝕刻技術劈開的電鏡照片)、表(膜成分的質量百分比表、哺乳動物紅細胞中磷脂在水面上鋪成單分子層的數據表、化驗單)、視頻(觸碰、質壁分離及其復原、白細胞吞噬細菌)皆為真實的實驗結果。

相似相溶的原理對于剛升入高一的學生來說,是不清楚的,教師非常用心地為學生設計了三個離心管的小實驗:1號離心管加入香油與水,2號離心管加入石蠟油與水,3號離心管加入香油和石蠟油。扣上蓋子后,有力搖勻。學生通過觀察實驗現象,明白相似相溶的原理,從而理解脂溶性物質容易通過細胞膜的原因。

這些點滴的教學行為,體現教師對新課程理念有深入的理解,不僅尊重科學本真,也關注學生學習過程中的實踐體驗。

4 設計活動,讓思維看得見

在課標的基本理念中有一條是“教學過程重實踐”,強調學生學習的過程是主動參與的過程,讓學生積極參與動手和動腦的活動,通過探究性學習活動,加深對生物學概念的理解,提升應用知識的能力。

教學片段如下:

活動一:你認為磷脂分子如何排布在空氣一水界面?為什么?(教師提供膠棒和剪好的磷脂分子,要求學生在學案上擺出并黏貼)

生:嘗試完成。

師:巡視、指導、評價。大家都擺得不錯,看看前面兩位同學的,正確嗎?請其中一位同學解釋一下。

生:因為磷脂分子的頭部是親水的,尾部是疏水的,所以頭部都向下,尾部都向上。

師:說的特別好。的確,在1917年朗繆爾將膜中提取的磷脂分子鋪展在水盤的上面,發現脂質在水面上形成了單層。如果把磷脂分子都推向了水中,并用玻璃棒攪拌,磷脂分子在水中能自發地形成怎樣的結構以達到穩定狀態?

活動二:磷脂分子如何以穩定狀態排布在水中?為什么?請同學們畫在學案上。

生:思考、嘗試。

師:巡視、交流,有的同學很快擺出來了,請這位同學用教師提供的磷脂分子模具擺在黑板上。

生:嘗試完成。

師:能解釋嗎?

生:根據磷脂分子的雙親特點,親水的頭部都向水的一面,疏水的尾部緊緊靠在一起,應該是一種穩定的狀態。

師:大家認同嗎?

生:嗯,并點頭示意。

師:很好!還有沒有其他形式呢,請舉手示意一下,環視,等待……

生:思索,頓悟后繼續完成雙層結構。

師:請一位學生完成黑板上未完成的部分。可以解釋嗎?

生:依然根據磷脂分子的雙親特點,兩層磷脂分子的頭部都向水的一面,中間的尾部為疏水,緊緊靠近。

師:解釋得非常好。這兩種結構都是穩定狀態,在生命體中都有存在。你認為構成膜的磷脂分子是哪一種?為什么?

生:第二種,因為膜內外都有水。

師(出示某人的化驗單):那么這種單層結構在生命體中哪里有呢?大家聽說過“高密度脂蛋白”和“低密度脂蛋白”嗎,這種單層脂質體其實就是脂蛋白的存在形式,用來運輸膽固醇等脂質的。脂蛋白對于昆蟲和哺乳動物細胞外脂質的包裝、儲存、運輸和代謝起著重要作用,脂蛋白代謝異常與動脈硬化癥、糖尿病、肥胖痘以及腫瘤發生密切相關。大家看,生命是多么的神奇,生命起源于原始海洋,生命又是如此的巧妙,在干百萬年的演化過程中選擇了雙層磷脂分子作為細胞膜的結構,而單層結構也被留下來運輸身體中的脂質類的物質。

教師在這一環節用心設計了學生的兩個活動,第一個活動是為第二個具有挑戰性的活動做鋪墊,也體現從淺至深的設計思路,并為學生精心準備了學案、磷脂分子的貼紙、磷脂分子的磁性貼,既為學生提供學習條件并留下痕跡,又考慮便于課堂教學展示的效果。在學生幾次的解釋和最后的講解中滲透著結構與功能觀、適應與進化觀的生命觀念,在推理、猜測與結論之間再次體現科學思維的訓練。為說明單層脂質體的存在,教師用體檢報告給學生一種真實感。

總之,在本節課中體現了“教學過程重實踐”這一理念并設計學生的活動形式多樣,既有實驗,又有模型建構,還有閱讀資料和用語言概述細胞膜結構模型的活動,這些活動不是表面化的,不是停留在“是什么”而是“為什么”的層次水平,知其然一定知其所以然,是真正讓學生的學習發生,調動學生的思維走向深入,并讓學生的思維看得見,無論學生的行為或回答正確與否,都可以讓教學更有針對性。5文圖板書,勾勒教學全貌

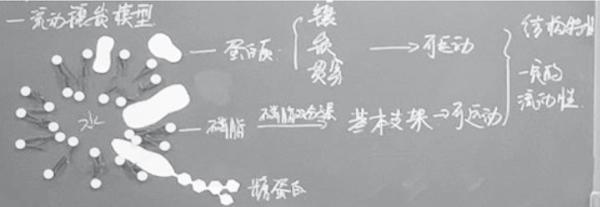

板書很有設計感(圖2】,主副板書已在預設中布好局。隨著教學的進程逐漸完善板書,課結束留下了便于學生記憶的結構化的文圖板書,并且勾勒出教學的全貌,磷脂雙分子層也是完整的,設計有新意,真是神來之筆,這樣可以讓學生感受到細胞膜的全貌,從而對細胞膜的認識是全面的。

當然,這堂課還有一些教學環節的處理值得商榷,如冰凍蝕刻技術電鏡照片的解讀、如何更恰當地處理好豐富教學資源與有限教學時間的關系;還有值得深思的是課標中提到“生物學課程要求學生主動地參與學習,親歷提出問題……”課堂中的問題或問題串是誰提出來的,教師的主導作用是否過于強大,學生是否在教師設定的“圈子”里學習,怎樣培養學生的問題意識,需要每一位教師重新審視課堂、審視教學,更巧妙地處理好主導與主體、菜單式問題與自發式問題的關系,讓課堂教學更加面向未來。參考文獻:中華人民共和國教育部,普通高中生物學課程標準(2017年版)[s].北京:人民教育出版社,2018.