多樣材料助教學 多元創設育素養

俞慶育 陸曉峰

生物學是自然科學中的一門基礎學科,是研究生命現象和生命活動規律的科學,包括了人類認識自然現象和規律的一些特有的思維方式和探究過程。下面以蘇科版初中生物學七年級下冊“地面上的植物”一節中被子植物為例,闡述精選多樣化材料輔助教學,創設多元化學習實踐活動,促進學生的生物學學科核心素養發展。

1 設計理念基礎

1.1 教材分析

本章節的教學內容主要從地面上的多種生態系統人手,通過介紹一些典型植物的生存環境和形態特征,使學生初步形成植物多樣性的概念。在此基礎上,學生通過觀察校園里的植物、桃、馬尾松、貫眾、葫蘆蘚等活動,對地面上的各種植物有一個比較完整和相對準確的認識。《義務教育生物學課程標準(2011年版)》(以下簡稱《課程標準》)要求對被子植物的教學中,幫助學生形成被子植物等主要生物類群的特征、價值及與人類生存發展的關系。

被子植物一課以觀察具體桃的外形、桃花、桃的果實為基礎,引導學生通過常見植物的觀察,認知被子植物的基本特征,旨在建立概念的過程中,培養學生觀察、信息獲取、分析和綜合能力。

1.2 學情分析

收集校園植物過程中,學生己初步養成~些觀察植物特征的基本素養,鍛煉觀察的方法和能力。學生對植物器官有了一定的辨識水平。本節內容的教學著重通過對花和果實的結構觀察,使學生在概述被子植物主要特征的基礎上學會區分、辨識被子植物。

2 設計思路

初中生形象思維能力較強,對具體形象的生物實體有較強烈的好奇心和濃厚的興趣。在具備初步觀察技能的基礎上,學生通過自主觀察去發現問題,歸納不同花和果實異同,內化被子植物概念,形成結構和功能觀等生命觀念,發展科學思維推理能力,培養學生的生物學學科核心素養。

學生的思維局限和個體能力素養有差異,教師需進行相應的規劃和組織,通過精選不同的花和果實進行觀察,創設多元化的活動,引導學生有效獲得信息、分享交流,確保教學活動有序、有效推進。

3 教學策略措施

3.1 精選多樣材料,助重要概念生成

《課程標準》強調凸顯重要概念傳遞,以重要概念作為學生學習生物學的要點和構建生物學知識框架的基礎;強調學生對重要概念的理解,并使學生通過概念的學習對生物學知識的學習達到“舉一反三”,為日后生物學專業學習打下基礎。

“花”和“果實”作為兩個概念性語詞,是學生理解“多細胞生物體有一定的結構層次”“綠色開花植物的生命周期”等多條重要概念的基礎,也是學生辨識區分被子植物的依據。教材設計了觀察桃的教學活動。但是僅憑桃的觀察,學生很難對花和果實的共性及特異性有深刻的認知。教師精選桃花、百合、鳶尾、長壽花、角堇、石竹和花生、蠶豆、蘋果、桃等多種花和果實。在教師提供的觀察材料中,桃花代表性強,剛進行實驗的初一學生可參照書本辨識,學習效果好;百合、鳶尾花大、易操作,胚珠等結構清晰;石竹花期長,可同時采集花和果實,方便進行子房和果實的對照。考慮到教學時間和花期不一定完全一致,教師還可制備一些浸制花輔助教學。

精選豐富多樣的實驗材料,提升了學生活動熱情,有助于學生更好地認識概括花和果實的結構、概括花和果實基本結構組成,促進重要概念的生成、理解,發展學生歸納演繹的能力。

3.2 創設多元活動,促核心素養發展

學是教學的出發點、落腳點。教學的中心和重心在學而不在教,教學應該圍繞學來組織、設計、展開。本課例就通過創設多元化的學習實踐活動,來推動教學的展開,促進學生生物學核心素養的達成。

3.2.1 模型拼貼初識花的結構,模型構建培養演繹能力

觀察桃花結構的活動,蘇科版教材設計了取一朵桃花,對照教材提供的結構示意圖(剖面圖)辨認花瓣顏色、數目以及雄蕊和雌蕊。雖然結構圖清晰地展示了各部分結構,但由于學生初次進行解剖觀察,實驗過程顧此失彼,很難達成實驗預期效果。

教學中,首先安排了一個模型拼貼活動。學生分小組合作,通過對照花的結構圖,將打散的各結構拼貼完整。通過小組協作完成拼貼活動,學生對花的結構和各結構間的相互關系有了一個初步的認識。

模型的使用使花結構的呈現更加清晰、直觀,幫助學生將教材抽象的文字圖片轉化為形象的模型。學生通過模型的觀察和拼貼,以形象具體的認知方式感知花相關結構的組成和功能,進一步提升觀察推理、邏輯演繹能力。

3.2.2 實物解剖建立花的概念,科學探究塑造實證精神

圖片觀察和模型拼貼活動可以讓學生在理論上有效掌握花的基本結構及功能,但不利于學生對花基本結構的歸納和種類多樣性的理解。若僅停留于理論,則阻礙了學生實證精神和探究意識的激發。

在學生對花的結構有了初步認識的基礎上,教師以活動單引導學生對桃花、百合花等多種實物進行觀察、解剖探究。不同的花基本結構相同,但又有一定差異,實物的結構形態和圖片也有差別,學生通過觀察實踐,能更生動地感知各種結構的真實性,明確地認知“各種花都有著相同的基本結構”這一基本概念。

實踐能力是學生運用生物學知識的表現,缺少動手實踐能力的學生往往實證精神不足、創新能力不夠。在有了基本認識基礎上,學生通過實踐探究,學科知識得到鞏固,實踐探究能力得以發展,科學素養逐步提升。

3.2.3 視頻演示建立邏輯關系,歸納概括發展科學思維

花和果實是區分被子植物的重要依據,雖然學生平時對其有一定接觸,但要科學地認識其組成結構、明確兩者的聯系,僅憑兩幅獨立的圖片展開想象顯然很難達成。簡單的語言描述建立的聯系也生硬無趣,不利學生記憶,更會磨滅學生生物學的學習激情,限制學生思維發展。

通過播放以延時攝影技術拍攝的“開花結果”視頻,向學生展示開花結果中的具體變化,引導學生主動探索,通過獨立的觀察思考獲取有效信息,嘗試歸納概括結果的過程、果實的結構組成,并分析概括花、果實各結構間的聯系。

庫恩認為,科學思維是智力發展的最終目標。科學思維能夠支持學生獲取新知識,具備科學思維的學生能夠成為獨立的學習者,能夠自主的為自己的問題尋求答案。在課堂上,教師要善于為學生搭建平臺,讓學生獨立主動地進行探索,在探索中學習,在探索中發展科學思維。

3.2.4 繪概念圖梳理知識聯系,建構體系落實生命觀念

通過視頻的演示,結合教材果實結構示意圖和對多種果實結構觀察,學生邏輯思維和實驗能力得到了進一步發展,對花和果實的結構組成及聯系也有了更深的了解。教師指導學生嘗試繪制概念圖,及時進行知識的鞏固和知識點的梳理,建構相關的知識體系。

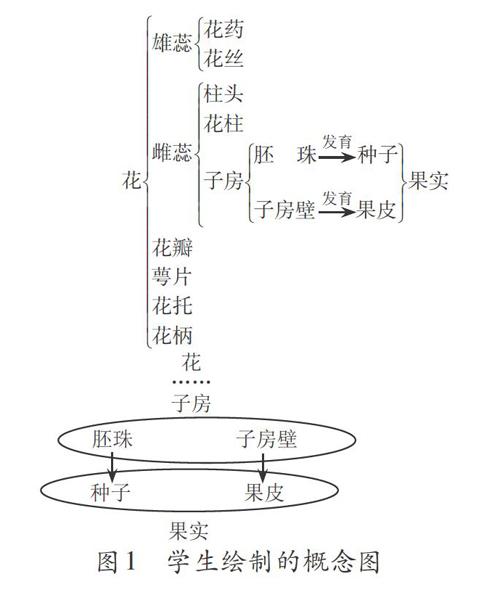

概念圖只組織和表征知識的工具,能以簡練的、可視性的形式展示相關的知識概念和聯系。本課通過指導學生繪制概念圖(圖1),引導學生主動構建知識框架體系,厘清概念間的關系,明確花、果實等結構功能觀、植物進化觀,細化、落實學生生命觀念的形成。

4 教學反思

《課程標準》提出以發展學生核心素養為宗旨,強調教學過程重實踐。本課例精選豐富多樣的實驗材料,組織學生主動參與,積極動手、動眼、動腦、主動探究,加深對概念的理解、知識的應用。多元化的課堂活動可引導學生嘗試通過探究主動探索生命現象,形成科學的思維習慣,促進生命觀念的落實和核心素養的發展。

參考文獻:

[1] 陳嚴.實驗教學與重要概念構建[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2015:1.

[2]余文森,核心素養導向的課堂教育[M].上海:上海教育出版社,2017: 147.

[3]劉恩山,曹保義,普通高中生物學課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018:44.