劉穎,逆行英雄的抗疫日記

中國科技大學附屬第一醫院(安徽省立醫院南區)麻醉科主管護師

2020年4月7日,國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅在發布會上表示,新冠肺炎疫情期間援鄂的醫療隊員達到了4.86萬名,其中護士占總人數的70%,達到2.86萬名。在這些護士當中,女性占了近90%,達到2.53萬名。作為其中的一員,中國科大附一院(下稱“安徽省立醫院”)麻醉科護士劉穎至今仍覺自豪與感慨。

2020年1月21日晚,武漢的“疫情警報”正在拉響,新聞媒體上的報道鋪天蓋地。人們眉頭緊鎖,火紅的燈籠和對聯也無法驅散人們心頭的不安。此時,正在客廳與丈夫看電視的劉穎收到了醫院招募援鄂醫護人員的通知:“因疫情的不可預見性,現全員招募人員作為(援鄂)后備。”

看著通知,她與丈夫“對視了幾分鐘”。劉穎知道內心的答案,丈夫也知道——兩人當初在支援汶川的救災現場結緣,國家再次有難,妻子的選擇丈夫猜得到,卻不敢說出口。那一刻,空氣仿佛凝固,電視節目吵得人心慌。后來劉穎打破了沉默:“我想去。”丈夫緊接著說:“你去吧。”之后,劉穎在手機上提交了報名信息。

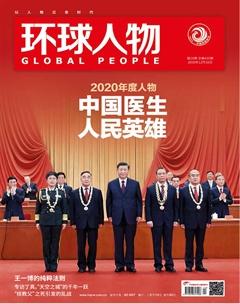

從武漢歸來后,援鄂醫療隊員又“請戰”出國支援(左圖)。 3月10日,部分援鄂醫療隊員在下榻酒店合影(中圖)。在援鄂前線劉穎遇到了一位與自己姥姥長得像的患者,她感到非常親切(右圖)。

回憶起當時的情形,劉穎對《環球人物》記者說:“心里其實也挺忐忑的,因為已經知道是要去支援協和醫院。”她口中的“協和醫院”,是武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院(以下簡稱武漢協和)。當晚,夫妻二人都沒睡著。

2020年1月23日,武漢全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營;機場、火車站離漢通道暫時關閉。媒體將此稱為“武漢封城”。2月12日,劉穎接到了“援鄂醫療隊正式集結”的通知。

集結之前,劉穎的母親做了一桌子菜,但劉穎“匆匆忙忙的,沒顧上吃”。臨走前,7歲的大女兒問她“能不能不去……”劉穎回答:“不行的,那邊的病人需要媽媽。”說完她抱了抱兩個女兒,一直在眼眶里打轉的眼淚也流了下來。

2月13日,安徽省立醫院的137名醫護人員一起踏上了去往武漢的航班,真正成為“疫情中的逆行者”。

下飛機時已是深夜,那是劉穎第二次來到“大武漢”。與之前不同的是,這座往日熙熙攘攘的碼頭城市,彼時已空蕩蕩一片。到達下榻賓館后,醫療隊因雇不到裝卸工人,不得不自己搬運物資到深夜1點。忙完躺在床上的那一刻,劉穎已經沒有精力回想這幾天經歷過的別離與奔波。“當時只想著保存體力,很快會接診。”

第二天休整一天后,她所在的小組于第三天在武漢協和醫院正式接診。當時的情況,劉穎記得很清楚:“早上6點半出門,7點到醫院,8點就已經穿戴好防護服進入隔離病房了。”一進病區,映入她眼簾的是一排病房門,在門后面,有真正的新冠肺炎感染者。“心里還是有點怕的。第一次覺得離新冠病毒如此之近,也是第一次‘真槍實彈地穿防護服,不知道自己有沒有穿好。”

在抗疫一線,“全副武裝”的防護服就像中世紀的“重型盔甲”:雖然它保護著醫護人員不受病毒侵害,但犧牲的除了“舒適度”,還有“靈活性”。據劉穎介紹,防護服穿上后整個人用“笨拙”來形容并不為過。“平時非常嫻熟的專業工作,穿上防護服后會變得非常艱難。”在病區內,醫護人員走路要降低步頻,用垃圾桶時就像“慢動作”。

對于護士們來說,更難的挑戰還有“穿著防護服扎針”。因為新冠肺炎的特殊性,病區里往往有許多老年人。這些老年人的血管細,平時就不易進針,穿上防護服后護士們的工作更是難上加難。劉穎說:“有的同事會遇到扎幾次才能扎進血管的情況。還有在抽針時,因為手套的原因也會有扎到自己的危險。”不過讓劉穎感動的是,病區里的病人大都理解護士們的工作,“即使扎了多次才把針扎好,也沒有人講什么”。

在前線,醫護人員每天都如履薄冰。劉穎說,很多人想不到,其實每天最危險的是下班時,因為那時要完成一套超高難度的動作——脫防護服。“防護服不是按你的身高體重定做的,穿起來并不合身。哪怕是經過多次訓練,每次脫防護服時還是會有‘防不勝防的感覺,要一點一點向外卷著脫,生怕接觸到防護服的最外層。”說起這些,劉穎仍心有余悸。“有同事在脫防護服時不小心被護目鏡劃到了眼睛,當時所有人都捏了一把汗,萬幸后來她并沒有被感染。”

除了每天與防護服“斗爭”,劉穎和其他護士還有一項重要任務——與病人溝通,緩解病人的緊張情緒。有些病人情緒低落,與外界溝通的欲望較低,不利于治療。作為每天與他們接觸最多的護士,安慰他們成了重要工作之一。劉穎想起了一個人:“有個男性患者,他從核酸檢測呈陽性開始就不停地說‘我什么都不怕。雖然他一直重復這句話,但我們能感覺到那是一種焦慮。”也正是通過這位患者,劉穎認識到“在災難或疾病面前,男性有時反而會更脆弱”。

還有一位男性患者也讓劉穎印象深刻。他“看起來像知識分子”,最開始情緒還很樂觀,但隨著病情慢慢惡化,他的情緒逐漸低落。尤其是要給他上呼吸機時,劉穎明顯感覺到了他情緒上的絕望。“我就跟他講,上呼吸機并不是很可怕的事情,目的只是為了讓你的肺功能得到緩解,不用呼吸得那么累。呼吸機會讓你‘緩過勁來。”觀察到他的情緒后,劉穎盡量用最通俗的話對他解釋呼吸機的作用。“你不要覺得上了呼吸機就下不來了,很多病情比你嚴重的病人最后也出院了。”

后來,隨著這位患者的病情好轉,他的臉上終于又露出了笑容,還主動與劉穎聊起了自己的女兒以及家人。經過一段時間的治療,這位患者康復出院。

在那樣特殊的時間和地點,劉穎與同事們還會遇到更棘手的事情。比如曾有一位女患者對醫護人員“極度不信任”,“所有的東西都要問‘是不是一次性的”。面對這樣的患者,劉穎覺得盡快建立醫患之間的信任感才是最重要的。“患者覺得我們嫌棄她,于是我們某個同事就主動上去擁抱了她,隨后這種‘醫患不信任的情況就慢慢緩解了。”在前線,類似的事情每天都在上演,可以說病房里上演著人間百態。劉穎曾因一位“長得像自己姥姥”的病人出院而高興得互留聯系方式,并且直到現在還與對方的女兒保持聯系;也曾因“接診后負責的第一位病人去世”感到十分悲傷。

在如此強大的工作壓力下,有醫護人員的身體出現透支情況,劉穎就是其中之一。“有一次我剛進入病區,就開始全身冒冷汗,眼前也開始發黑。”那段時間廣西一位援鄂護士暈倒在崗位上的新聞剛剛爆出,這讓劉穎感到了一絲害怕。“后來我坐了一會兒,但感覺越來越不舒服。沒辦法,我只能提前出倉(下班)。”當被問到“當時是否怕自己被感染”時,她卻說:“當時實在是太忙了,忙到根本沒有空去想這種可能性,就一直覺得是累的。后來想想,當時情況也挺可怕的。”

援鄂期間,劉穎偶爾會與丈夫視頻,但這件事她一直等到第二天身體恢復過來時才敢跟丈夫說,因為她怕丈夫擔心。就這樣,劉穎在武漢待了一個多月,每天忙忙碌碌,為多救助幾個病人。撤離通知來得很突然,“幾乎是第一天下達通知,第二天就離開了武漢”。在回去的路上,武漢人民夾道歡送,合肥機場也擺出了代表最高禮儀的“水門儀式”迎接,但這一切都沒有見到家人的那一刻更讓她激動。

回到合肥完成14天的隔離后,劉穎在2020年4月1日這天終于見到了家人。與丈夫見面的時候,她百感交集,后來丈夫對她說了一句“辛苦了”,兩人便忍不住相擁而泣。這些場景距離今天已經過去了半年多,但劉穎時常還是會回想。當記者問起“當初決定去一線時內心是什么感受”時,她說:“我是黨員,且自覺是個黨性挺高的人。報名時內心沒有任何雜念,非常純粹地想去一線。國家需要自己的次數并不多,我一定要擔負起該擔負的責任!”

著名呼吸病學專家鐘南山、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏、中國醫學科學院病原生物學研究所研究員趙振東、天津市疾病預防控制中心副主任張穎、中國科技大學附屬第一醫院麻醉科主管護師劉穎,他們都是中國醫務工作者。我們不能寫下所有在危險關頭逆行的醫務工作者,也不能寫盡他們的每一次挺身而出。他們是人民英雄,是逆行的英雄,他們的堅毅與勇敢,給患難中的人們帶來平安與健康。

但是,他們也只有肉體之軀,他們也只有有限的時間,他們的付出與失去不應該被忘記:有人曾在崗位上泣不成聲,因為得知自己的好友患上新冠且病情危重;有人曾經瀕臨崩潰,因為病人激增,自己卻分身乏術;有人在抗疫一線突然失去至親,卻沒能見到最后一面;有人因為自己救治的病人去世,那種竭盡全力后的無力感,讓她感到特別虛弱……

習近平總書記說過,“世上沒有從天而降的英雄,只有挺身而出的凡人”。他們是我們身邊的平凡人,卻為了患者而勇敢;他們也有小家,卻為了大家而奔赴戰場。

記錄2020年,不應忘記中國醫生。