內口處黏膜結扎治療高位肛瘺的臨床效果觀察

胡偉 牛秀德

(無錫市惠山區人民醫院 江蘇 無錫 214100)

肛瘺是肛腸科常見疾病,肛瘺占我國肛門直腸疾病發病率的1.7%~3.6%[1]。以20 ~40 歲患者居多,男性多于女性[2]。其中高位肛瘺的治療目前仍以切開掛線術為主,其治療效果較其他手術方式可靠性更高。減少高位肛瘺術后復發目前仍是臨床解決的重點之一,減少術后復發率一直是醫者研究的方向。本文旨在比較切開掛線術中內口處黏膜結扎對高位肛瘺患者術后復發率等方面的影響。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018 年1 月—2019 年10 月我院收治的高位肛瘺患者60 例。隨機分為對照組與觀察組各30 例。觀察組男女比例17:13,年齡范圍25 ~55 歲,平均(42.7±9.4)歲;對照組男女比例:16:14,年齡范圍23 ~58 歲,平均(49.8±9.2)歲。納入標準:根據《外科學》第9 版明確診斷,無手術禁忌癥、原發性病變。外傷引起的肛瘺、惡性腫瘤患者除外。對照組手術采用切開掛線術,低處切開內口處掛線,切口保持引流通暢;觀察組手術采用切開掛線術,低處切開內口處掛線,術中予以內口處黏膜結扎。兩組患者在研究起始基礎資料間無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

對照組手術采用切開掛線術,低處切開內口處掛線,切口保持引流通暢。探針探明瘺管路徑及內口后,剔除瘺管及周圍炎性組織至內口處,切開部分括約肌,肛外切口切開擴大以保持引流通暢,探針引導下將皮筋經內口處掛線,保護肛門括約肌。觀察組以對照組為基礎,另在術中予以內口處黏膜結扎。在切開掛線術的基礎上,讓皮筋勒住的括約肌覆著的皮膚切開并切除少量至內口處,內口周圍的黏膜分離至內口上方,后用2 個血管鉗將內口處分離的黏膜沿內口兩側分別夾住,用7 號絲線沿血管鉗底部結扎,后退出血管鉗。兩組患者分別予術后抗炎治療3d,每日中藥坐浴,創面換藥,囑患者保持成形的軟便約每天1~2 次。治療后隨訪時間均為4 個月,患者均無肛門失禁的表現。

1.3 觀察指標

術后2 個月對患者住院天數、創面愈合時間、治愈率進行統計,術后4 個月對肛瘺的復發率進行統計。治愈率評定標準(治愈:肛瘺手術創面甲級愈合,肛周腫痛、流膿、瘙癢等臨床癥狀消失;好轉:肛瘺手術創面基本愈合,肛周腫痛、流膿、瘙癢等臨床癥狀消失;無效:肛瘺手術創面未完全愈合,肛周仍有外口反復流液或流膿、皮膚瘙癢等臨床癥狀[3])。

1.4 數據完成與分析

采用SPSS26.0軟件分析數據,計數資料用(%)表示,行χ2檢驗,計量資料用(±s)表示,行t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 兩組患者治愈率對比

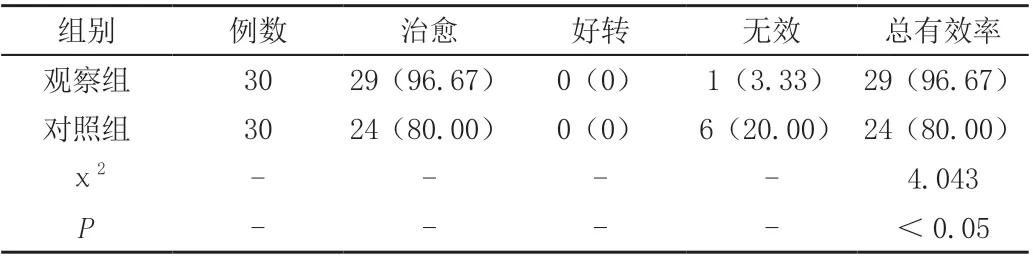

觀察組患者的治愈率為96.67%(29 例),對照組患者的治愈率為80.00%(24 例),觀察組患者治愈率高于對照組患者治愈率,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治愈率對比[n(%)]

2.2 兩組患者平均創面愈合時間對比

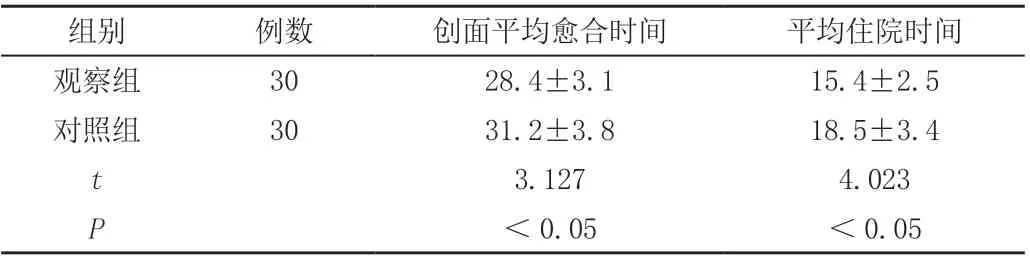

治療后觀察組創面平均愈合時間(28.4±3.1)d,短于對照組(31.2±3.8)d(P<0.05),兩組患者平均創面愈合時間差異明顯,有統計學意義。兩組患者平均住院時間對比:觀察組住院天數(15.4±2.5)d,短于對照組(18.5±3.4)d,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患創面愈合時間對比(±s,d)

表2 兩組患創面愈合時間對比(±s,d)

組別 例數 創面平均愈合時間 平均住院時間觀察組 30 28.4±3.1 15.4±2.5對照組 30 31.2±3.8 18.5±3.4 t 3.127 4.023 P<0.05 <0.05

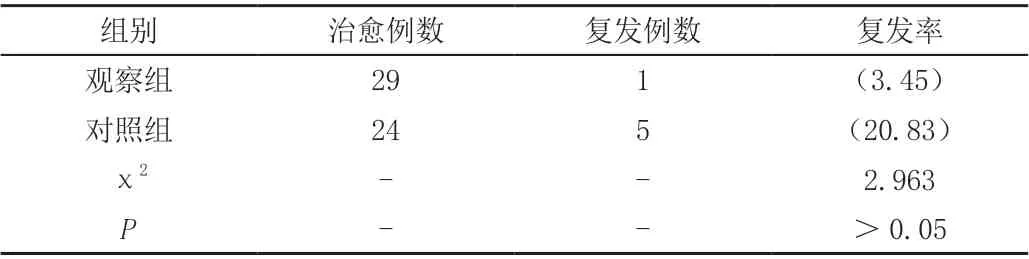

2.3 兩組患者復發率對比

治療后,觀察組患者的復發率為3.33%(1 例),對照組患者的復發率為16.66%(5 例),觀察組低于對照組,兩組差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者復發率對比

3.討論

肛瘺是肛腸科臨床上常見的疾病,其治療仍以手術為主。高位肛瘺的術后復發率仍較高,仍是我們探索的重要方向。對于高位肛瘺的手術治療我們采用了切開掛線術聯合術中內口處黏膜的結扎,內口的處理是手術成敗的關鍵[4-5],結扎內口處黏膜使內口周圍的感染組織去除的更徹底,降低內口處感染組織的殘留,促進新的組織生成;兩處結扎組織間形成一條引流道,更有利于通暢引流,內口處滲液能及時的排出,減少滲液滯留時間,促進創面愈合同時縮短愈合時間;皮筋脫落后,可減少內口處組織粘連,尤其是黏膜的粘連,以此降低假性愈合的概率,減少重復感染,從而促進創面良性愈合,減少復發率。

綜上所述,切開掛線術聯合術中內口處黏膜的結扎治療肛瘺可提高治愈率,促進創面的愈合時間同時縮短住院時間,值得應用。