烯丙雌醇片治療黃體功能不全所致先兆流產的有效性及安全性分析

尹婉紅

(東莞市寮步醫院 廣東 東莞 523400)

先兆流產為婦產科常見病,主要是指在孕28 周內孕婦陰道有少量出血,且伴不同程度下腹疼痛。先兆流產的結局可能是繼續妊娠,也有可能是難免流產、不全流產等,嚴重危害患者生殖健康。黃體功能不全為孕產婦孕早期發生先兆流產最主要的原因,約占全部病因的25%~60%[1]。烯丙雌醇片是一種新型保胎藥物,能夠有效改善胎盤滋養層的內分泌活性。本研究為進一步分析烯丙雌醇片治療黃體功能不全所致先兆流產的有效性及安全性,現報道如下。

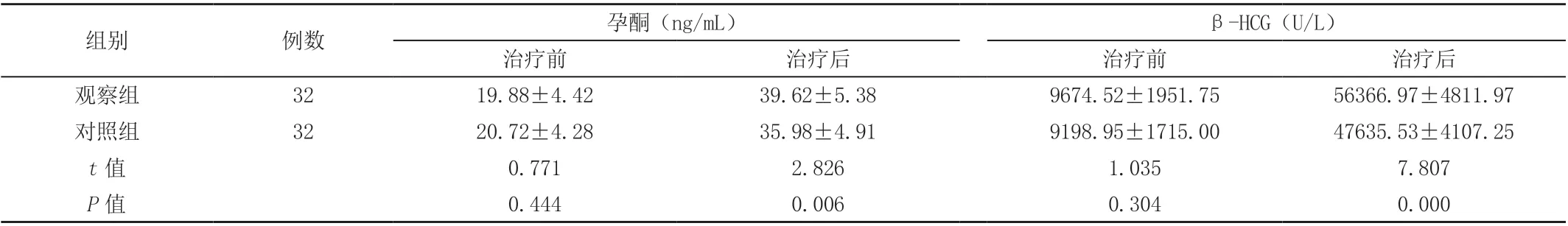

表1 兩組治療前后血清孕酮、β-HCG 檢測值對比(±s)

表1 兩組治療前后血清孕酮、β-HCG 檢測值對比(±s)

組別 例數 孕酮(ng/mL) β-HCG(U/L)治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 32 19.88±4.42 39.62±5.38 9674.52±1951.75 56366.97±4811.97對照組 32 20.72±4.28 35.98±4.91 9198.95±1715.00 47635.53±4107.25 t 值 0.771 2.826 1.035 7.807 P 值 0.444 0.006 0.304 0.000

1.資料和方法

1.1 臨床資料

選擇2018 年10 月至2019 年12 月我院收治的64 例黃體功能不全所致先兆流產患者進行研究,有停經史,且經血HCG、孕酮、B 超檢查確診。根據治療方案不同進行分組,對照組32 例患者的年齡21 ~38 歲,平均(27.63±5.30)歲,孕周5 ~11周,平均(8.75±1.02)周,孕次1 ~3 次,平均(1.39±0.58)次;觀察組32 例患者的年齡19 ~37 歲,平均(27.09±5.72)歲,孕周5 ~12 周,平均(8.81±0.99)周,孕次1 ~3 次,平均(1.43±0.56)次,兩組基線資料對比未見有明顯的差異性(P>0.05)。

1.2 治療方法

兩組患者均臥床休息,口服葉酸,且對于陰道出血時間大于5d 的,予以合適的抗生素抗感染或預防感染。在此基礎上,對照組采用黃體酮注射液治療,肌肉注射,每次20mg,每日1 次,直至流產癥狀體征消退或孕酮恢復正常范圍。觀察組采用烯丙雌醇片治療,口服,每次5mg,每日3 次,持續用藥7d 或流產癥狀消失、孕酮恢復正常范圍,在治療過程中可根據患者實際情況適當增加劑量。

1.3 觀察指標

①對比兩組患者治療前后孕酮、血β-HCG 水平變化情況;②對比兩組保胎成功率。保胎成功判斷標準[2]:超聲檢查顯示宮內胚胎有存活征象,無陰道出血、下腹疼痛癥狀,繼續妊娠;③對比兩組治療不良反應發生率。

1.4 統計學方法

應用統計學SPSS23.0 軟件,計數資料以率描述,采用χ2檢驗,計量資料以(±s)描述,采用t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 兩組治療前后血清孕酮、β-HCG 檢測值對比

治療前,兩組血清孕酮、β-HCG 檢測值對比無明顯的差異(P>0.05),治療后,兩組上述激素指標均有改善,且觀察組優于對照組(P<0.05),見表1。

2.2 兩組保胎成功率及不良反應發生率對比

觀察組保胎成功率96.88%,較對照組的81.25%明顯升高(χ2=4.010,P=0.045),且兩組不良反應發生率對比,差異無統計學意義(χ2=0.217,P=0.641),見表2。

表2 兩組保胎成功率及不良反應發生率對比

3.討論

在臨床上,先兆流產發生主要是由免疫、母體、胚胎等多種因素導致的,其中黃體功能不全為最主要的原因之一[3]。黃體功能不全致先兆流產系指黃體排卵后,由于黃體合成不足,致使體內激素分泌量偏低,影響受精卵著床而造成流產先兆。黃體酮是治療黃體功能不全所致先兆流產的主要方法,其療效已得到臨床的認可,但在實際臨床中部分患者對黃體酮注射治療的耐受性較差,而且還存有胎兒致畸的風險。烯丙雌醇片為當前治療先兆流產的新型藥物,屬于人工合成孕激素的一種,可直接作用于子宮內膜,提高絨毛膜的活性,促使其釋放內源性孕酮、HCG,改善胎盤功能[4]。此外,該藥化學結構與自然孕酮單體結構類似,體內代謝性較為穩定,而且不會產生雄激素、雌激素刺激反應[5]。本研究結果也顯示,觀察組治療后的孕酮、HCG 值以及保胎成功率顯著高于對照組,且兩組不良反應發生率也無明顯差異,提示烯丙雌醇片治療黃體功能不全所致先兆流產具有較高的有效性和安全性。

綜上,烯丙雌醇片治療黃體功能不全所致先兆流產效果顯著,能夠有效調節體內激素水平,提高保胎成功率,且其安全性良好,值得應用。