鎮坪縣中藥材種植的發展現狀及存在問題與建議

何家理, 胡榜文, 丁曉雅

(1.安康學院 陜南鄉村振興研究中心,陜西 安康 725000;2.陜西鎮坪縣農業科學研究所,陜西 鎮坪 725600; 3.上海海洋大學 經濟管理學院,上海 201306)

中藥材是關系國計民生的戰略性資源。2020年3月3日,武漢市衛健委中醫處發布,武漢作為此次新冠肺炎疫情抗疫的主戰場,目前全市新冠肺炎治療中醫藥參與度達 89.96%。中西醫結合治療縮短住院 2.2 d[1]。據中央指導組專家、中國工程院院士張伯禮介紹,此次新冠肺炎疫情防治中,中醫藥的參與度與廣度前所未有。截至目前,在全國確診的病例中,中醫藥參與治療的病例達92.58%,其中湖北省和武漢市的參與比例分別為91.86%和89.4%[2]。中藥材在此次新冠肺炎抗擊疫情中發揮了重要作用,中藥材的高參與度與優越性讓公眾、企業、政府意識到中藥材的重要作用及其研究的必要性。

目前雖仍有70%左右的中藥材品種來自野生資源,但30%的栽培和養殖的藥材品種的生產量卻占中藥材供應的70%以上[3]。截至2012年,全國藥材種植總面積140萬km2(不含林下種植面積)[4],《中華人民共和國藥典》(2010年版)收藏藥材品種達616個,種植養殖品種近300個[3]。其中生產供應以栽培(養殖)為主的近200種[5],占常規使用品種的40%以上。中藥材種植產業既關乎全民健康,也關乎“三農”問題。鎮坪縣位于陜西省南端,大巴山北側腹地,地處陜西、重慶、湖北三省(市)交界處。東經109°11′~109°38′,北緯31°42′~32°13′,東與湖北竹溪縣接壤,南與重慶市巫溪、城口兩縣毗鄰,西北與陜西省平利縣接連。面積1 503 km2,耕地總資源為8 447 hm2,其中常用耕面積4 931 hm2。總人口5.96萬人,其中農村人口5.05萬人。鎮坪縣素有“巴山藥鄉”之美譽,境內分布各類中藥材1 730種,載入藥典的420種,野生藥材308種,家種藥材118種。2019年全縣藥材產業增加值達2.75億元,占國內生產總值的25%,農民人均藥材純收入達2 500元。鎮坪縣中藥材種植產業具有良好的自然基礎和悠久的發展歷史,但同時面臨著缺乏產業發展所需生產要素聚集的架構和態勢。整體規劃、投資規模、專業人才、產品加工、市場開發的產業發展空間布局尚未形成。因此,對鎮坪縣中藥材種植產業發展現狀及存在問題進行總結,并提出發展建議,以期為鎮坪縣中藥材種植產業研究提供參考。

1 發展現狀

1.1 鎮坪縣中藥材種植產業發展成效

鎮坪縣中藥材種植始于20世紀50年代,2013年進行了藥材資源普查,建立了中藥材資源普查數據庫、中藥資源共享平臺、中藥標本館、中藥種質資源庫、中藥資源動態監測系統與預警體系。“企業+基地+貧困戶”“企業+合作社+貧困戶”發展中藥材產業助力精準扶貧方面效果明顯。鎮坪振興中藥材種植現代農業園區2014年被安康市人民政府命名為現代農業園區。

1.2 企業與新型農業主體帶動中藥材產業基地初具規模

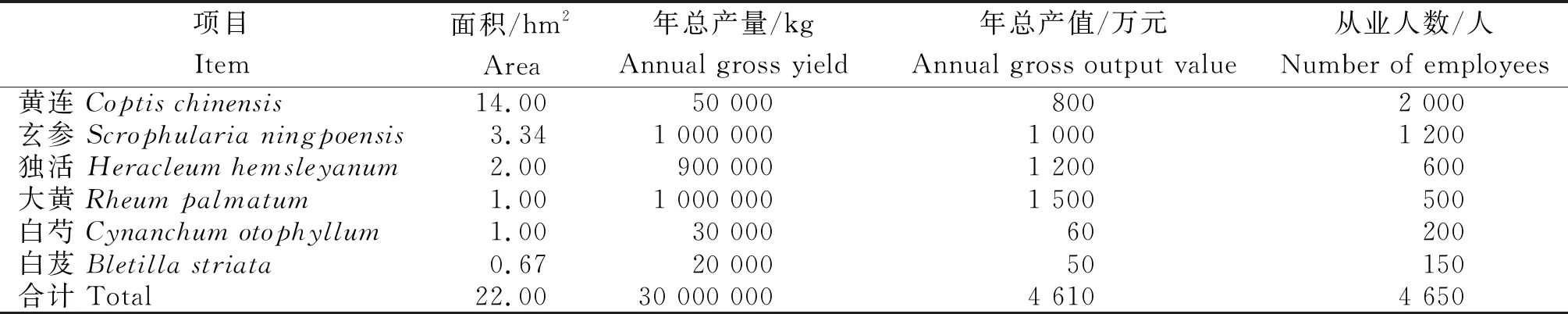

通過培育和引種,目前已形成黃連、玄參、獨活、大黃、白芍、白芨等6種中藥材的種植基地,種植面積達22.00 hm2,年產值達4 610萬元,從業人數達4 650人,占國內生產總值的25%(表1)。政府通過優化縣域招商環境和推介優質資源拓展中藥材基地。一是縣外企業到鎮坪建生產基地,安得藥業鎮坪分公司2005年入駐鎮坪建設黃連、玄參GAP基地,2013年認證通過后依托流轉林地耕地和訂單種植,累計發展黃連2.00 hm2、玄參3.34 hm2;安康振興集團2013年入駐鎮坪,已建成標準化林下黃連示范園4.30 hm2,獨活示范基地累計1.33 hm2,白芍基地0.20 hm2,其他中藥材基地0.67 hm2。二是縣內新型農業經營主體蓬勃興起,截止2017年7月底,中藥材公司、農民專業合作社、家庭農場等已達111個。鎮坪圣峰公司在曙坪鎮林下建立烏天麻種植基地,累計發展1.33 hm2,引進白芨在民主村發展基地0.04 hm2;康青公司在花坪村流轉耕地0.44 hm2,建設黃連、重樓、油牡丹等基地;德發農民專業合作社引進白芨在民主村建設基地533.36 m2。三是鎮坪“飛地園區”2017年與引進的常州方圓制藥集團注冊的“陜西安康普欣藥業有限責任公司”簽訂了中藥顆粒劑生產項目。四是鎮坪制藥廠具備1 000 t中藥飲片生產能力和優良資產,正在通過吸引外部資金、技術、人才等方式尋求合作。全縣已有藥材種植戶8 710戶,占總農戶的73%;農民人均種藥達18.667 6 m2;農民人均藥材產業純收入1 246.6元,占農民人均純收入的21.9%,成為農民增收的重要來源。

表1 鎮坪縣中藥材種植產業結構狀況

1.3 中藥材產業品牌戰略有序推進

政府相關職能部門聚力于“巴山藥鄉”品牌內涵,充分發揮鎮坪黃連、玄參、天麻、獨活等地道中藥材品質優勢,藥材品牌創建不斷取得新成果。2013年,安得藥業公司黃連、玄參種植基地通過國家GAP認證。2015年,“鎮坪黃連”通過國家地理標志農產品認證。2016年,安康市振興實業集團生物科技有限公司和縣農業科學研究所選育的黃連新品種“黃連1號”“黃連2號”獲得安康市科技進步一等獎。2017年,鎮坪黃連成功申報國家第9批農業標準化示范區;以鎮坪黃連、玄參、天麻為主的中藥材省級知名品牌示范區獲得批準;振興公司申報的獨活基地獲得國家級瀕危中藥材種植示范基地和陜西省科技示范基地;黃連基地獲得陜西省科技示范基地稱號。依托中國藥科大學對口扶貧,成立的“秦巴中藥材研究中心暨張劍(博士)工作站”專門負責鎮坪道地中藥材的種苗繁育及產品研發。

1.4 中藥材產業三產融合發展開始起步

華坪鎮發揮鎮坪“黃連之鄉”優勢,依托安得藥業黃連、玄參GAP認證區和振興集團黃連生產基地,按照縣委縣政府“中藥名鎮”發展定位,以建設珍稀野生中藥材保護區、中藥文化展示園、中藥材種植基地為目標,挖掘中藥文化、養生文化,走藥游融合發展之路,委托浙江大學規劃設計院編制《華坪中藥名鎮總體規劃》,振興集團采取“公司+基地+農戶”和“公司+合作社+基地+農戶”模式累計發展大棚黃連0.334 hm2,林下黃連4.000 hm2,獨活基地1.334 hm2,白芍基地0.200 0 hm2;建成占地8 400 m2的綜合服務管理中心,在疾病預防與控制中積極運用中醫藥方法與技術,中醫藥振興對縣域中藥材產業形成了一定的助推作用。

經過多年發展,在規模、品牌、推銷3個方面初顯成效。鎮坪縣企業與新型農業主體帶動中藥材產業基地初具規模。已經形成了黃連、玄參、獨活、大黃、白芍、白芨等6種中藥材的種植基地,種植面積達22.00 hm2;中藥材產業品牌戰略有序推進。黃連、玄參種植基地通過國家GAP認證,“鎮坪黃連”通過國家地理標志農產品認證,以鎮坪黃連、玄參、天麻為主的中藥材省級知名品牌示范區獲得批準;中藥材產業三產融合發展開始起步。華坪鎮發揮鎮坪“黃連之鄉”優勢,走藥游融合發展之路。

2 存在問題

2.1 中藥材種植產業缺乏規劃引領

鎮坪縣 “十三五”以來縣政府沒有出臺中藥材產業發展專項規劃,在產業發展中存在“放任自流”的現象,大部分鎮中藥材產業無具體發展目標。6種中藥材種植業分屬于不同的新型農業主體,形成了縣內價格競爭。

同種糧食相比,中藥材種植產業屬于經濟作物生產,存在用途單一、生產周期長、技術要求高、市場變化快等特點和風險。從用途上看,黃連、玄參、獨活、大黃、白芍、白芨等6種中藥材如果不能用于制藥,對于種植農戶來說基本沒有用途,不像糧食可食用、造酒或作動物飼料,可在種植農戶內產生替代性用途;從生產周期上看,黃連、獨活、大黃、白芍等4種中藥材一般需要3~5年的生產周期,較糧食的半年生產周期長;從生產技術看,技術要求高,種植者需要懂得藥物生長環境和習性;從市場變化看,存在市場變化快風險等特點,鎮坪縣處于巴山腹地化龍山下,山大溝深,交通信息不變,全縣僅有1條省級3級公路,不通火車,網絡信號不暢通。脫貧攻堅產業發展中出現了“萬畝黃連基地”、“千畝芍藥基地”情形,存在供過于求的風險,給農戶造成損失。因此,中藥材產業發展應規劃先行。

2.2 良種培育不夠

與全國現狀相同,目前鎮坪縣中藥材種植對良種的培育不夠。我國中藥材良種繁育還處于我國農業20世紀50—60年代的水平,栽培良種推廣率不足10%,基本以自繁自育自用為主[6]。除2016年安康市振興實業集團生物科技有限公司和縣農業科學研究所選育的黃連新品種黃連1號、黃連2號獲得安康市科技進步一等獎外,其他5種中藥材基本無新品種的培育。

2.3 資金推動土地流轉產業規模化不夠

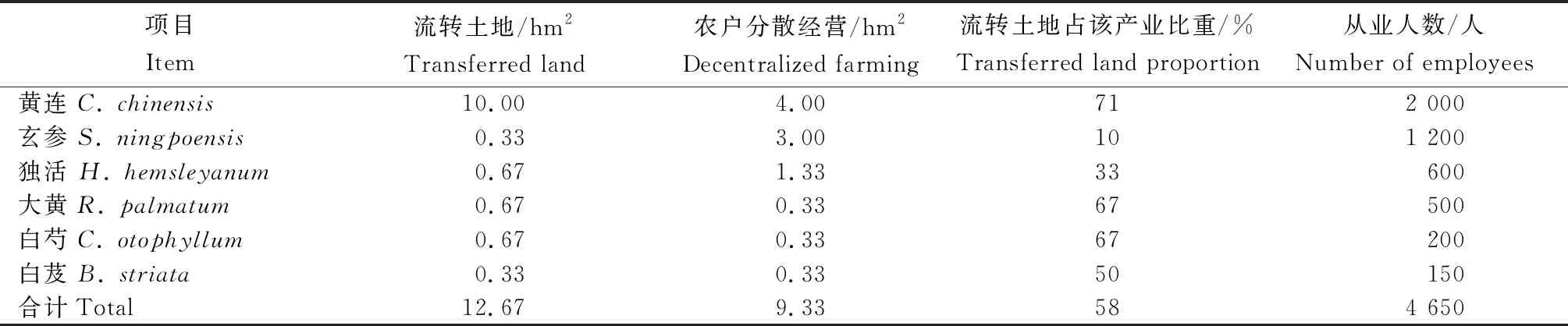

中藥材種植業發展需要規模化經營,規模化經營則需要資金投入推進土地流轉擴大生產規模。鎮坪縣中藥材種植業中土地流轉率較低,為58%(表2),其中玄參僅有10%。同全國一樣,現有中藥材種植基地多為當地棄耕的貧瘠山坡耕地、退耕還林地和荒漠沙土地,基地分散、位置偏遠、規模小,嚴格按GAP標準實施的規范化基地不到栽培藥材生產面積10%[7],這種狀況是由于資金缺乏無法推動土地流轉,土地流轉依靠政府扶貧產業啟動資金來進行的,企業投入不夠,不利于產業發展。

表2 鎮坪縣中藥材種植產業土地流轉狀況

2.4 中藥材種植缺乏專業人才

中藥材產業建設組織領導機構功能不到位。一是原有的產業辦更名為中藥材產業指導辦公室后沒有肩負起指導中藥材產業發展的職責,缺乏中藥材產業發展過程中的系統政策支撐體系。二是以農業科學研究所為主體的中藥材研發力量薄弱、人才匱乏,技術服務、成果轉化滯后,黃連、玄參、獨活等優勢地道藥材種植科技水平依然較低,規范化種植規模較小。整個中藥材種植業需要專業人才50名,目前僅有10名。

2.5 中藥材產業深加工產業鏈未形成

鎮坪縣中藥材種植產業已初具規模,到目前為止全部處于原材料生產供應基地狀態,全部在外地加工,生產與加工的產業鏈沒有形成,當地的使用大多處于飲片當茶用的狀態,產業附加值較低。

3 發展建議

3.1 制訂鎮坪縣中藥材種植產業中長期發展規劃引領產業發展

發展中藥材種植業的區域大多處于集中連片貧困地區,經濟上應對風險能力較差。脫貧攻堅過程中,政府為了引導農戶脫貧,會從區情和市場出發鼓勵農戶大面積種植同一種中藥材。因此,國家中藥材產業政策是支持產業發展導向,市場需求是中藥材產業的源頭動力。一定要做好產業發展規劃,做到有計劃發展。鎮平縣在“十三五”規劃中缺乏中藥材種植的產業發展規劃,導致目前形成的6種中藥材種植業缺乏發展目標,缺乏結構協調,縣內形成價格競爭局面。在“十四五”規劃中一定要突出發展黃連、獨活、大黃這3種具有悠久種植歷史的中藥材產業,不能不分主次,齊頭并進。而與之相鄰的漢中市2019年中藥材產業總產值超過100億元,種植面積1 158.72 hm2。中藥材產業總體實現增規模、調結構、促產值的發展態勢[8],可向其學習相關經驗。

3.2 吸納資金與“三變”改革推動土地流轉擴大生產規模

目前,鎮坪縣中藥材種植業基本處于原料生產狀態,缺乏深度加工的一個重要原因是產業規模不夠。而產業規模不夠的一個重要原因是缺乏資金投入,用資金來推動“三變”改革引起土地流轉形成規模。貧困山區現在的產業發展第一筆資金大多來自于國家產業扶貧資金。政府可通過招商引資,擴大生產規模。根據目前中藥材種植的土地大多是廢棄荒山耕地和退耕還林陡坡耕地,土地質量差、位置偏僻、面積碎片化等不利于規模化生產實際,可通過土地確權,以“三變”改革(資源變資產、資金變股金、農民變股東)為推手,推動土地流轉,政策吸引農戶自愿流轉土地,形成規模化生產基地。按照 GAP、綠色、有機、優質道地藥材基地等認證標準要求,逐步打造一批道地標準化中藥材種植基地,擴大生產規模。

3.3 加強業務培訓形成專兼結合中藥材人才團隊

調查發現,目前從事中藥材種植生產的大多數人員都是不能外出打工的中老年男女,多數不懂中藥材種植,經過簡單培訓就上崗生產,與產業發展極不適應。為了產業發展,一方面,應加強當地高校醫藥人才培養,縣上農業科學研究所應常態化引進中藥材種植業大學畢業生;另一方面,將農業科學研究所現有人員送出去進修,提升自身業務水平。讓懂得藥材種植業人員擔任技術員,對從事藥材種植員工進行培訓和示范并打造“產學研用”協同創新平臺。

3.4 三產融合建立中藥材產供銷一體化平臺

根據中藥材產業目前處于單純的原材料生產、加工業滯后狀況,應引進中藥材加工企業、中成藥銷售企業,實現生產、加工、銷售三產融合。政府應出面通過招商引資吸引中藥材加工企業,將制藥企業引入縣內,中藥材種植業可通過投資入股方式支持中藥材加工企業,恢復安康市原中藥廠黃連上清丸、三黃片、柴胡注射液等藥品生產。政府協助組建中藥材和中藥銷售網站,推介中藥材和中成藥,增加農民工就業,提升中藥材種植產業附加值。

3.5 延長產業鏈將藥材觀賞與旅游業結合

中藥材除具有藥用價值外,還有旅游觀光價值。鎮坪縣種植的芍藥面積達100 hm2,花期在15 d以上,花型如牡丹大小,鮮花可看可摘(摘花不影響芍藥生長,其售價可達1~3元/枝)。2019年5月盛開的芍藥花吸引了上千游人觀賞。芍藥花觀賞可以與鎮坪古鹽道、飛渡峽、雞心領等旅游景點結合,打造芍藥花觀光節,獲得旅游收入,增加芍藥附加值收入。同時,交通環境的改善將會為鎮坪縣旅游業的發展帶來良好機遇,為中藥材產業形成的賞花游帶來商機。2020年10月,平鎮高速(平利-鎮坪)建成通車,安康市至鎮坪縣公路距離由210 km縮短為170 km,汽車運行時間由原來的3.5 h縮短為2.0 h,生態旅游形成中藥材產業的附加值。鎮坪縣生態旅游具有廣闊前景,據不完全統計,2019年上半年鎮坪縣曾家鎮已接納外來游客8 000余人次,全鎮第三產業收入大幅增長[8]。足以說明中藥材產業形成的賞花游在交通環境改善之后會出現加速發展的態勢。

鎮坪縣中藥材種植產業基于自然資源稟賦基礎,歷經70余年的發展,產業已經初具規模,形成了一定的品牌,開始三產融合,逐步向特色優勢產業發展;但是由于缺乏規劃分散經營導致結構不夠協調、貧困山區缺乏資金投入規模受限缺乏產品加工企業進入、人才缺乏品種培育不夠;通過中長期規劃,擴大投資,獲得GAP認證[9],加工企業建成投產和人才培訓,高速公路建成通車,該縣中藥材種植產業將走上三產融合良性循環發展道路。

4 小結

中藥材作為一種戰略性資源,既關系全民健康,又關系“三農”問題的解決。陜西鎮坪縣具有中藥材種植產業良好的自然稟賦、發展歷史、市場前景和政府政策推動等有利條件。在中藥材種植產業發展中遇到缺乏整體規劃、缺少加工企業、專業人才匱乏、產業鏈短等問題。隨著脫貧攻堅任務完成,鄉村振興戰略的推進,鎮坪縣政府應結合鄉村振興"產業興旺"目標,做好中藥材種植業的頂層設計、調整種植結構、抓好人才提升工程、吸引加工企業三產融合、開展賞花旅游延長產業鏈等工作,為中藥材產業得到持續穩步發展創造良好環境。