Lp-PLA2聯合LDL-C預測急性缺血性腦卒中發生及復發的預警意義

賈正常,趙 靜,喬 曉,趙麗春,郭 亭,郭雄偉,路義鵬,耿金鳳,趙俊俊,韓 宇,李麗珍

缺血性腦卒中具有高致殘率、高發病率、高死亡率的特點,嚴重影響人類的健康,給家庭及社會帶來了經濟負擔。動脈粥樣硬化為缺血性腦卒中的重要病理基礎,低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)為腦血管的危險因素,目前,脂蛋白相關磷脂酶A2(Lp-PLA2)對缺血性腦卒中的影響研究不多,Lp-PLA2可促進炎性發生,參與動脈粥樣硬化斑塊形成、發展及破裂的過程,繼而增加缺血性腦卒中發生、復發的風險。本研究探討Lp-PLA2、LDL-C與急性缺血性腦卒中的發生、進展、復發的相關性,以進一步為腦卒中的一級、二級預防提供臨床依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象 選擇2019年1月—2020年1月在我科住院的63例急性腦血管病人作為觀察組,將觀察組再進行亞組分組,分為非進展組和進展組[1]、首發組和復發組。觀察組納入標準:年齡>55歲;腦卒中診斷標準參照2010年《中國急性缺血性腦血管病診療指南》,并有CT和核磁資料支持診斷。

腦梗死復發組納入診斷標準:急性腦梗死病人基本痊愈或有好轉后,原有癥狀和體征加重或出現新的神經功能缺損癥狀和體征,經腦CT掃描或頭顱磁共振成像檢查提示有新病灶形成或原有病灶擴大。腦梗死進展組納入標準:急性腦梗死病人起病后 6 h至7 d內,經臨床干預后病情仍在進行性加重,美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分較入院時增加≥2分。另入選同期于我院門診就診的有卒中易患因素的非腦卒中病人252例為對照組。觀察組和對照組一般人口學資料和腦血管病相關危險因素比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 設計表格 對兩組進行一般人口學和相關危險因素調查,對所有病例進行血脂4項、脂蛋白(a)[Lp(a)]和Lp-PLA2檢測分析;再分析急性腦卒中病人首發組和復發組、進展組與非進展組各指標結果。構建腦卒中預測模型,單一因素和聯合模型,以受試者工作特征曲線(ROC)分析,并計算曲線下面積(AUC),分析各種模型的腦卒中預測價值。

1.2.2 LP(a)、Lp-PLA2和血脂檢測方法 各組病人均于清晨空腹抽取非抗凝血3 mL,于干燥試管保存待測,在采血后2 h內對血液標本進行3 500 r/min速度離心10 min,吸取血清或者血漿,應用試劑盒檢測血脂指標,包括總膽固醇(TC)、三酰甘油(TG)、LDL-C、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)。

2 結 果

2.1 觀察組和對照組Lp-PLA2及血脂水平結果比較(見表1)

表1 觀察組和對照組Lp-PLA2及血脂水平比較 (±s)

2.2 復發組和首發組Lp-PLA2及血脂水平比較(見表2)

表2 復發組和首發組Lp-PLA2及血脂水平比較 (±s)

2.2.1 復發組和首發組Lp-PLA2方差齊性檢驗 Lp-PLA2方差檢驗提示F=1.088, Levene 檢驗概率P=0.301,故結果為兩個樣本方差差異無統計學意義,選用第一行的結果:t=2.954,自由度df=60,雙側檢驗概率P=0.004,表明首發組和復發組在Lp-PLA2上差異有統計學意義,即復發組Lp-PLA2高于首發組Lp-PLA2,Lp-PLA2越高缺血性腦卒中復發可能性越高。詳見表3。

表3 缺血性腦卒中復發組和首發組Lp-PLA2方差檢驗結果

2.2.2 首發組和復發組LDL-C方差檢驗 LDL-C方差檢驗結果提示F=4.985, Levene 檢驗概率P=0.029,故結果為兩個樣本方差差異有統計學意義,選用第二行結果:t=3.183,自由度df=28.422,雙側檢驗的概率P=0.004,表明首發組和復發組在LDL-C上差異有統計學意義,即復發組LDL-C高于首發組的LDL-C,LDL-C越高缺血性腦卒中復發可能性越高。詳見表4。

表4 缺血性腦卒中復發組和首發組LDL-C方差檢驗結果

2.3 進展組和非進展組Lp-PLA2及血脂水平比較(見表5)

表5 進展組和非進展組Lp-PLA2及血脂水平比較 (±s)

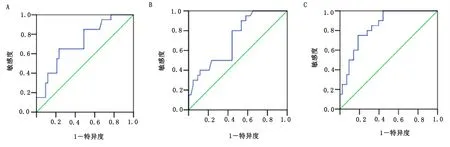

2.4 不同腦卒中預測以及復發模型的構建和預測能力比較 在進行缺血性腦卒中和未發病人群、復發和首發腦卒中病人對比發現,LDL-C、Lp-PLA2與急性缺血性腦卒中呈正相關,其值越高,腦梗死風險越大,兩項指標數值和進展無明顯相關性,因此,擬構建3種模型預測腦卒中,包括上述兩種單一因素和聯合預測。

2.4.1 預測發生急性缺血性腦卒中模型 預測模型:log P/(1+P)=0.364X1+0.002X2-2.992;OR值均大于1,為危險因素,即LDL-C及Lp-PLA2為缺血性腦卒中的危險因素,其值越高,罹患缺血性腦卒中風險越高。詳見表6。

2.4.2 預測復發急性缺血性腦卒中模型 預測模型:log(P/(1+P))=2.282X1+0.001X2-11.699;OR值均大于1,為危險因素,即LDL-C及Lp-PLA2為復發性缺血性腦卒中的危險因素,其值越高,缺血性腦卒中復發風險越高。詳見表7。

表7 預測復發模型

OR值越高,危險風險越高,通過對預測發生模型、預測復發模型中OR值縱向對比,得出LDL-C比Lp-PLA2對缺血性腦卒中發生及復發的影響越大,LDL-C越高,病人發生缺血性腦卒中及復發的可能性越高。

2.5 依據結果構建模型 依據結果分別構建3種模型,第一種:LDL-C+Lp-PLA2模型;第二種:LDL-C模型;第三種:Lp-PLA2模型。詳見圖1、圖2。根據3種模型采用Logistic回歸預測模型,通過SPSS軟件得出ROC曲線下面積,LDL-C+Lp-PLA2模型ROC曲線下面積越大,敏感度越高,其發生和復發的預測意義越大。詳見表8、表9。

圖1 腦卒中發生各預測模型ROC曲線

圖2 腦卒中復發各預測模型ROC曲線

表8 各預測模型對腦卒中發生的預測情況

3 討 論

缺血性腦卒中發生率較高,雖然經過規范化治療,但仍有很高的致殘率及死亡率,因此,對于臨床醫師來說,如何能從各項化驗指標及檢查中預測缺血性腦卒中發生,以期指導臨床合理安排治療方案,進一步降低缺血性腦卒中發生率以及減少醫療資源的開支。炎癥是缺血性腦卒中病程發生發展的核心因素,Lp-PLA2參與其中[2],具有很強的促進炎癥和動脈硬化作用[3-4],Lp-PLA2水平能較為準確地反映腦卒中病人病情的嚴重程度,臨床上已將該項指標作為評估冠心病病人冠狀動脈狹窄程度的危險性預測指標之一[5],同時它作為一種新的炎性標記物,能與LDL-C相結合,參與動脈粥樣硬化形成的各個階段,在壞死中心、巨噬細胞、凋亡巨噬細胞以及易損和破損斑塊中有高度表達[6]。因此,它不僅是冠狀動脈疾病的危險指標,還是新的急性缺血性腦卒中危險標志物,在動脈粥樣硬化形成、粥樣斑塊內中膜厚度和斑塊不穩定中發揮著重要作用。但目前很多研究都限于心血管疾病研究中,Lp-PLA2對于預測和診斷缺血性腦卒中的研究甚少[7]。因此,本研究收集臨床數據分析Lp-PLA2、LDL-C是否對缺血性腦卒中的發生、進展及復發有預警意義。

本研究結果發現,發生急性缺血性腦卒病人中血清LDL-C、Lp-PLA2水平明顯高于未發生缺血性腦卒中病人,因此,LDL-C及Lp-PLA2為缺血性腦卒中的危險因素,其值越高,罹患缺血性腦卒中風險越高。Lp-PLA2、LDL-C對于急性缺血性腦卒中有明顯預警意義。LDL-C和動脈粥樣硬化及缺血性腦卒中的密切相關是有循證醫學證據的,Lp-PLA2對預測缺血性卒中發病風險、發展和預后有重要的臨床價值,可以作為缺血性腦卒中的預測指標和評價病情嚴重程度以及治療療效觀察的重要指標,但此研究只限于一項指標的研究[8]。急性腦梗死病人血清Lp-PLA2和LDL-C水平升高,可一定程度反映疾病嚴重程度,兩者可作為血清標志物,在評估急性腦梗死的病情及預后中有積極意義[9]。本研究觀察結果與此觀點相似,但洪衛軍等[9]研究中并未進行預測模型分析和設計,本研究表明Lp-PLA2聯合LDL-C對于急性缺血性腦血管病急性發生和復發預測具有較高敏感度和特異度,可以提前為來診病人進行預警,及時做好腦血管病的早期預防。

Lp(a)主要受LPA基因調控,具有明顯的種族差異,是一種低密度脂蛋白類似顆粒,目前已證實高Lp(a)血清水平是心血管疾病的致病因素,其可能通過參與動脈粥樣硬化過程,影響纖溶系統功能發揮作用。Lp(a)與缺血性腦卒中存在相關性,尤其在青年腦卒中人群中,但目前結論仍不統一。本研究的最初階段擬預測Lp(a)和Lp-PLA2兩項指標聯合檢測腦卒中的預警指標,但是通過分析數據得出Lp(a)在兩組對比中,無論進展組還是復發組均無明顯差異。但是也并不代表此項指標無意義,需要在以后的工作中積累更多的數據進行分析和總結。

本研究結果顯示,Lp-PLA2、LDL-C對急性缺血性腦卒中的發生、復發有預警意義,且Lp-PLA2、LDL-C越高,缺血性腦卒中發生及復發的概率越高,其中LDL-C比Lp-PLA2對缺血性腦卒中發生及復發的影響更大。LDL-C與Lp-PLA2聯合模型對缺血性腦卒中的預警意義較LDL-C更大。因此,臨床上可通過這兩項數據聯合進一步指導治療方案。LDL-C、Lp-PLA2與缺血性卒中的進展暫無明顯相關性,Lp(a)尚不能證明其對缺血性腦卒中的預警意義,仍需要進一步研究。

本研究也存在一定局限性如樣本量偏小,入組病人存在基礎疾病較多,導致結論可能存在偏倚,后期將繼續積累更多數據資料,提供有價值依據,以期對缺血性腦卒中的發生及復發早期預防診療提供依據。