蘇州河畔M50,自然生長的“時(shí)髦場(chǎng)”

吳雪

莫干山路50號(hào)M50創(chuàng)意園,可以說是上海文化創(chuàng)意園區(qū)的源頭。攝影/孫中欽

“那一晚,又一艘滿載的駁船在蘇州河泊岸了。”

作家程乃珊在《蘇州河,上海故事從這里開始》中寫,上海人的曾祖父、曾曾祖父們?cè)?9世紀(jì)末20世紀(jì)初乘小船在蘇州河上岸,“他們義無反顧地往岸上奮身一躍,我們的家族之樹因這一躍,衍生出一支全新的支脈;上海也因這一躍,演化出令人愛怨交織的上海傳奇”。

這傳奇中的M50創(chuàng)意園,坐落在蘇州河畔莫干山路50號(hào),重塑改造與淘汰復(fù)興之間,擁有上世紀(jì)30年代到90年代的工業(yè)遺存建筑50余幢,被認(rèn)為是上海當(dāng)代藝術(shù)的發(fā)源地之一。

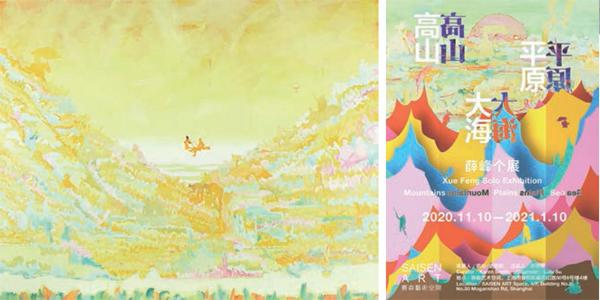

在籌備《高山、平原、大海》展覽的二十多天里,藝術(shù)家薛峰幾乎有8天的時(shí)間,沒有離開過M50。沉浸在二樓偌大的凈白空間里,薛峰習(xí)慣將畫板放在地上調(diào)色,構(gòu)思、描框,或深或淺的筆觸,在畫布上一點(diǎn)點(diǎn)呈現(xiàn)。可以窺見,這位熱衷于探究城市與空間關(guān)系的70后藝術(shù)家,對(duì)創(chuàng)作環(huán)境要求極高且頗具自己的風(fēng)格。

停下間歇,薛峰透過空間的一扇門縫望出去,那是蘇州河的部分風(fēng)貌。河畔,濱水空間,遍植綠色。當(dāng)思緒打開,仿佛回到了兒時(shí)跟在工程師、建筑師的父輩們身后,穿越蘇州河,撐船、吃蟹的日常。如今,再次走近蘇州河,薛峰看到了與普通觀者眼中不一樣的世界。“漫步在蘇州河,我發(fā)現(xiàn)河面比路面要高,這是個(gè)很有意思的現(xiàn)象,說明在造城之前,規(guī)劃的工匠們就已經(jīng)想得很明白了。”

從杭州到北京,再到深圳、上海,薛峰每到一處,總會(huì)與地域之間發(fā)生某些連接。他的靈感來源于人類所處的城市、城市里藏著的歷史以及嗅到的文化氣息,這些,將全部歸納到作品的思考和執(zhí)行當(dāng)中。2020年,蘇州河兩岸中心城區(qū)42公里將基本建通開放,連綴成時(shí)髦文化的世界級(jí)濱水空間。

在薛峰的腦海中,常常勾畫出這樣一幅畫作:蘇州河岸的兩邊,人類依水而居,拔地而起的建筑,層次分明,最終勾勒出一座城市。他說,如果來上海開工作室,一定會(huì)與城市、河畔、藝術(shù)碰撞出奇妙的化學(xué)反應(yīng)。

只是少數(shù)人的“烏托邦”

時(shí)間倒轉(zhuǎn)到十多年前,一處專門“存放”創(chuàng)意與藝術(shù)的地方,似乎只是少數(shù)人心中的“烏托邦”。那時(shí)的莫干山路50號(hào),只是蘇州河邊一個(gè)暗淡的角落。抽象的現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)、破舊老廠房改造,對(duì)那個(gè)年代來說還是天方夜譚。

最早,M50是上海第十二毛紡織廠,1992年,企業(yè)搞不下去了,也沒法破產(chǎn),有收益的部分便成立上海春明粗紡廠。過了七年,上海春明粗紡廠也搞不下去了,只能全面停產(chǎn),準(zhǔn)備用三年時(shí)間來進(jìn)行“封殼銷號(hào)”。“當(dāng)時(shí)整個(gè)廠區(qū)破破爛爛的,沒什么人,唯一的辦法就是出租廠房自救,雖然拉進(jìn)籃子里就是菜,總比‘等靠要好得多。”上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展研究院首席研究員夏雨回憶,那時(shí)要引進(jìn)好項(xiàng)目,還得把廠區(qū)重新“改頭換面”包裝一下。

“開始是緣分,后來才是戰(zhàn)略。”2002年,當(dāng)時(shí)的上海春明粗紡廠在招商上主要做兩件事:一個(gè)是在方圓五公里范圍內(nèi)騎著自行車,只要看到有像是要倒閉樣子的工廠,就進(jìn)去找有沒有什么可招的企業(yè);二是找原有的租戶介紹。

說來也巧,就是這樣一片破舊的廠區(qū),卻被藝術(shù)家薛松發(fā)現(xiàn)了。2001年,薛松把個(gè)人工作室開進(jìn)了這里,成為M50首位入駐的藝術(shù)家。金偉東說,那時(shí)候他經(jīng)常幫薛松搬東西,慢慢就熟悉了,薛松說邊上的一個(gè)廠要拆掉了,而勞倫斯·何浦林的香格納畫廊就在里面。

通過薛松的牽線,勞倫斯先生來園區(qū)考察,正好看中了園區(qū)里那個(gè)拆空的鍋爐房,他付完定金就回瑞士找人設(shè)計(jì)裝修圖紙,沒想到的是,在正式簽約一周前,勞倫斯打了“退堂鼓”,一方面他發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)鍋爐房的成本太高,另一方面擔(dān)憂萬一廠房要拆,怕沒租多久就得搬。

為了留住“大客戶”,金偉東找到勞倫斯誠懇地溝通了一次。“廠房我?guī)湍愀模绻徊穑乙厕o職。”最后勞倫斯被我們的誠意感動(dòng),香格納畫廊終于進(jìn)駐了園區(qū),這一下還帶進(jìn)來11家藝術(shù)類企業(yè)。自此,蘇州河畔、莫干山路上這片具有歷史遺跡感的空間漸漸為人所知。

《高山 平原 大海》薛峰個(gè)展。

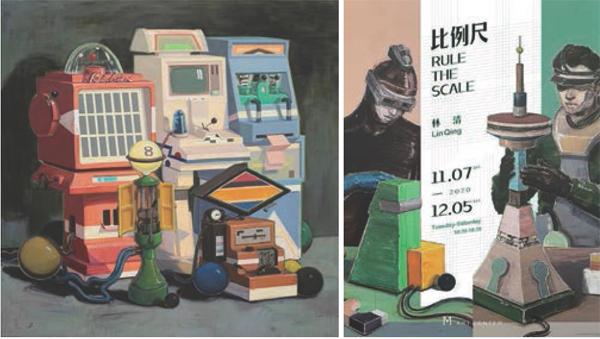

林清個(gè)展。

薛峰。

內(nèi)里,M50骨子里有著復(fù)古氣質(zhì)。與上海當(dāng)代藝術(shù)博物館的“溫度計(jì)”煙囪不同,M50的煙囪是由全磚砌起來的,是蘇州河沿岸的一大標(biāo)志;原來粗紡廠保留下來的一套機(jī)電設(shè)備,經(jīng)歷了半個(gè)世紀(jì),也仍然可以完好使用。目前位于園區(qū)的5號(hào)樓內(nèi),成為一處打卡景點(diǎn)供游人觀賞。

外在,M50擁有推倒革新的魅力。隨處推開一個(gè)不顯眼的門,都別有洞天。2011年,蘇敏羅女士創(chuàng)辦的賽森藝術(shù)正式入駐M50,就藏在拾階而上的大空間里。早期的賽森藝術(shù)只是扮演藝術(shù)顧問的角色,沒有自己的展覽空間,受園區(qū)藝術(shù)氛圍的熏陶,曾經(jīng)的辦公區(qū)域進(jìn)行了大規(guī)模調(diào)整,多數(shù)空間讓渡給寶藏藝術(shù)家們做個(gè)展,僅留了一處空間作為辦公。

“2007年,我畫第一幅畫的時(shí)候,蘇敏羅就出現(xiàn)了,當(dāng)時(shí)在北京做個(gè)展,有人物繪畫,這次在她的空間做個(gè)展,也有人物,說明我們?cè)谑甑臅r(shí)間里,有良好的互動(dòng)。”用薛峰的話說,靈活、豐富、有前瞻性,就像蘇敏羅的標(biāo)簽,會(huì)更加有意識(shí)地帶領(lǐng)藝術(shù)空間,走進(jìn)城市新文化發(fā)展的點(diǎn)位。

如今的M50,在保留傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上更加強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新,成功引進(jìn)了包括英國、法國、意大利、瑞士在內(nèi)的17個(gè)國家和地區(qū)以及來自國內(nèi)十多個(gè)省市的藝術(shù)家們以及畫廊等;舉辦了2005時(shí)尚之夜、Creative M50等時(shí)尚活動(dòng),成為蘇州河畔獨(dú)特的人文景觀。

在M50創(chuàng)意園總經(jīng)理周斌看來,M50像是上海石庫門文化的縮影,弄堂狹小而充滿濃濃的人情,環(huán)境破舊卻頗有韻味。這里就像是石庫門“七十二家房客”,體現(xiàn)著上海和諧、有趣的里弄文化。

自然生長的“藝術(shù)家們”

最早的M50是個(gè)“大雜燴”,紡織廠老師傅很好奇,藝術(shù)家究竟是干什么的,就會(huì)瞄著眼睛往門縫里看,有趣的是,早期畫家的作品里,也記錄下這一場(chǎng)景。漸漸地,M50開始有意識(shí)地扭轉(zhuǎn)公眾的刻板印象:你不懂也沒關(guān)系,這里不要門票,無論你是普通市民還是職業(yè)藝術(shù)家,都?xì)g迎你來。

今天,從蘇州河一路漫步來M50是放松的,可以用閑逛來形容。到這里的人們可以一知半解,甚至一竅不通,這兒不像博物館之類的藝術(shù)殿堂,觀者不需要自感慚愧,只是用自己的目光去看看,遇到喜歡的去侃侃,遇到想買的去下單,如此而已。

如同蘇州河的濱水復(fù)興,自然生長的藝術(shù)家們,是M50最可期的部分。

沿街的M藝術(shù)空間,入駐M50第十一年頭,創(chuàng)始人林泓自己覺得不可思議,她形容這個(gè)空間為“超自然的存在”。說它“超自然”是從開始它就超出了林泓個(gè)人的能力范圍,也不在計(jì)劃之中。沒有刻意要求它成為什么樣子,也沒想過要不要像哪個(gè)畫廊,至今,林泓都覺得它都不太合群。

這種不太合群的“自然范兒”,吸引到了同類氣質(zhì)的青年藝術(shù)家。12月底,M藝術(shù)空間即將收官林清的個(gè)展《比例尺》,《比例尺》是林清自2010年起一系列創(chuàng)作的延續(xù)與集中陳列,這批作品用彼此的互文反映著十年來的發(fā)揮與尺度。

從開始單獨(dú)描摹儀表的紀(jì)實(shí)范疇,到打造所有文明拼貼的圖騰與靈獸,再到探尋時(shí)空比例關(guān)系。詮釋了比例不是美人和山水,不是崇高與意境,而是現(xiàn)代的詩學(xué)。理性的、戀物的、工業(yè)情結(jié)的偽裝背后,M藝術(shù)空間給予了林清自賦情緒的人格總結(jié)。而每個(gè)階段總結(jié),皆是嘗試與進(jìn)階。

M50內(nèi)涂鴉墻引起藝術(shù)上海國際博覽會(huì)關(guān)注。攝影/孫中欽

林泓一直認(rèn)為,藝術(shù)家和藝術(shù)都需要很長時(shí)間的積累和沉淀。畫廊雖然是個(gè)營利機(jī)構(gòu)但不能以營利為目的,運(yùn)營者、藝術(shù)家,堅(jiān)持理想,大概率要先做好拋開商業(yè)思維的準(zhǔn)備。

正如M藝術(shù)空間遇見了林清,等待他的作品自然開花漸漸結(jié)果,亦是順其自然。林泓說,這些年,她一直記得余德耀先生這番話:“我們應(yīng)該像Discovery 里面的攝影師,如果有一群水鳥,我可以扔石頭讓他們飛起來,也可以一直等它們自然飛起來,才按下快門。”

這是收藏家和畫廊應(yīng)該有的心態(tài),不應(yīng)該成為那個(gè)丟石頭的人。所以,林泓從不愿對(duì)任何藝術(shù)家指手畫腳,預(yù)約好展覽時(shí)間,就被動(dòng)等待著,但偶爾也不免會(huì)尷尬,遇到藝術(shù)家的狀態(tài)不足或自認(rèn)作品還待深入,還沒達(dá)到展覽要求時(shí),他們就只好頭皮發(fā)麻地另作打算了。

M50的包容基因,似乎也傳承了蘇州河的性格。它如一個(gè)智者,不固守過去,不憧憬將來,回溯、變革、銳意創(chuàng)新。2015年,總經(jīng)理周斌上任后,M50迎來了改變:將原來以“當(dāng)代藝術(shù)”為主轉(zhuǎn)變?yōu)橘N近大眾消費(fèi)習(xí)慣的“藝術(shù)生活”概念。在堅(jiān)持“藝術(shù)”主基因鏈不動(dòng)搖的前提下,最大程度地集聚文創(chuàng)領(lǐng)域的企業(yè)與人才。

之前的門外車水馬龍,畫廊里相對(duì)冷清,路過的人總覺得高大上,不敢推進(jìn)而入,M50則不一樣,在這里,藝術(shù)磁場(chǎng)讓無論藝術(shù)家還是普通觀眾,都能舒適自在地走進(jìn)藝術(shù)作品。

梵赫德,一個(gè)新銳藝術(shù)空間, 2018年,從西岸搬來M50,看重的恰是這里自然生長的藝術(shù)氛圍。早晨遇見時(shí)微笑打招呼,午后撞見了一起吃意面,東家有展覽,西家立馬可以搭把手,以前在西岸騎上小黃車挨家挨戶串門交流的日子,一去不復(fù)返了。

12月5日,90后青年藝術(shù)家劉通個(gè)展在梵赫德開幕,兩個(gè)新銳能量的碰撞,將時(shí)間、空間、能量、情緒等概念融合,借助“面具”這個(gè)具象形式來投射對(duì)人與人之間能量傳遞、情緒影響等主題的思考和認(rèn)知。倪嘉說:“喜歡劉通的原因,不外乎她的不拘一格,風(fēng)格也不局限一種,她的概念行為區(qū)別于其他畫作,是真實(shí)與虛擬世界的糅合。”

目前在M50的單位以藝術(shù)機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)創(chuàng)意公司為主,粗略統(tǒng)計(jì)有150多家,分別來自世界32個(gè)國家和地區(qū),其中還包含了竹編、陶藝、銀飾等特色項(xiàng)目。那些原本束之高閣的藝術(shù)品,開始真正服務(wù)于公眾生活,也成為M50未來的轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。

藝術(shù)社區(qū),打開新世界

在薛峰關(guān)于繪畫的思考中,今天的上海已經(jīng)積累出不同的文化肌理,浦東陸家嘴是新時(shí)代的場(chǎng)域,外白渡橋見證了百年歷史,新舊之間可以交叉共存。公眾更多的關(guān)注點(diǎn)在于,在時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事件里面,有什么樣的空氣、土壤、區(qū)域、歷史文化,才可以營造出這樣的城市,才可以在這樣的城市里出現(xiàn)這一類人。

2016年,香格納畫廊主空間遷往西岸,2020年,香格納在M50的空間處于一種“蟄伏”狀態(tài),或多或少會(huì)有人擔(dān)心今后一些專業(yè)的機(jī)構(gòu)、藏家來M50的機(jī)會(huì)就少了。但像林泓一樣,很多資深的M50人并沒有這樣的擔(dān)憂。有離開有進(jìn)駐,隨遇而安,這才是藝術(shù)的常態(tài)。

盛立宇,曾經(jīng)從事過媒體的上海人,他還有一個(gè)身份——醍醐空間創(chuàng)始人。2013年,他和愛好藝術(shù)的大學(xué)同學(xué)一起,在拉薩南邊的一處地方開設(shè)藝術(shù)空間,以及三個(gè)文創(chuàng)店。在此之前,你很難想象,這位帶著金邊眼鏡的上海人會(huì)跨越地域,和西藏當(dāng)代藝術(shù)產(chǎn)生交集。“我想帶他們走出西藏,扎根到上海來。”

2016年,醍醐空間選擇在高安路衡山路路口“落戶”,今年9月,搬進(jìn)M50的新藝術(shù)空間,舉行了首場(chǎng)群展。“之前的門外車水馬龍,畫廊里相對(duì)冷清,路過的人總覺得高大上,不敢推進(jìn)而入,M50則不一樣,在這里,藝術(shù)磁場(chǎng)讓無論藝術(shù)家還是普通觀眾,都能舒適自在地走進(jìn)藝術(shù)作品。” 盛立宇告訴《新民周刊》,更好地“敞開大門”,是他入駐的理由。

搬遷兩個(gè)多月,盡管大眾點(diǎn)評(píng)上還未更新位置信息,但觀展的人們一路追隨到這里,一些粉絲寫道:“看到西藏兩個(gè)字,一開始有點(diǎn)抵觸,心想不要用那些綠松石、牦牛皮之類的陳詞濫調(diào)來唬人,但走進(jìn)去發(fā)現(xiàn),完全沒有高原反應(yīng),反而打開了新世界。”

在這個(gè)以藏族藝術(shù)家為主的群展里,貢嘎嘉措的幾幅拼貼畫,意大利藝術(shù)家Leonardode 的電子菩提樹,讓人覺得大腦里的神經(jīng)元,各種連接纏繞,卻絲毫不覺得糾結(jié)難受。“唐卡奧特曼”作者索喃次仁,也因此有了出路,從遙遠(yuǎn)西域向摩登都市走來。作為來自邊境小城亞東的藏族藝術(shù)家,索喃次仁的視野放眼全球化對(duì)西藏的影響,他的作品最遠(yuǎn)被送到意大利的威尼斯。

在M50舉辦的Unfold上海藝術(shù)書展。

今年在M50呈現(xiàn)的上海當(dāng)代藝術(shù)周。

白天,索喃次仁是一名普通的公務(wù)員,晚上,則是一位小有名氣的藝術(shù)家。這并不妨礙他每次把自己融入了唐卡元素的新作品發(fā)到群里,都會(huì)引來熱烈討論。自2016年,西藏最南端的亞東縣城全面接入4G,這個(gè)生活在世界邊緣的藝術(shù)青年,重新回到了藝術(shù)世界的中心,而他骨子里開放的世界觀和奇特的創(chuàng)造力,正在上海M50的土壤中得以發(fā)揚(yáng)光大。

西藏本土當(dāng)代藝術(shù)家嘎德來過上海許多次,最受觸動(dòng)的是在藝術(shù)培育下的上海普通觀眾,對(duì)于當(dāng)代藝術(shù)的理解和素養(yǎng)普遍較高。不管成熟與否,專業(yè)與否,每個(gè)人都有自己或淺或深的見解。比如,一個(gè)穿著時(shí)髦的女孩說,她更喜歡畫家早期的作品,這塊的筆觸代表畫家怎樣的心境等等,這便是擁有了評(píng)價(jià)的范兒和能力了。

周斌認(rèn)為,這兩年,M50不再是商業(yè)地產(chǎn)的營運(yùn)方,而是一個(gè)藝術(shù)平臺(tái)。每個(gè)畫廊都會(huì)有十個(gè)左右的展覽。“我們會(huì)把最好的黃金時(shí)間拿出來,聯(lián)合開幕。那些價(jià)值幾百萬的藝術(shù)家作品的展覽,很可能是網(wǎng)絡(luò)上很火的網(wǎng)紅作品。另外我們也打造跟我們未來發(fā)展相關(guān)的活動(dòng),比如藝術(shù)季。這個(gè)活動(dòng)不光是藝術(shù)的展,它還探討了城市的未來。”

M50要做的是“快城市”,“快”就是試驗(yàn)性的東西。比如有的空間是一個(gè)復(fù)合型的空間,承擔(dān)了媒體功能、自媒體、展覽、活動(dòng)功能;同時(shí)它也是一個(gè)咖啡館。這種空間的打造和運(yùn)作也是為未來的商業(yè)提供了一個(gè)路徑。“畫廊只面對(duì)專業(yè)觀眾,可能會(huì)很冷清,很多白領(lǐng)工作時(shí)很緊張,他們需要一個(gè)能放慢腳步的地方,靜心享受藝術(shù)。”

在不斷創(chuàng)新互動(dòng)的氛圍之下,一方面為大眾提供與藝術(shù)創(chuàng)作零距離的接觸的機(jī)會(huì),讓園區(qū)更開放友好。另一方面,M50有很好的藝術(shù)資源,可以將專業(yè)力量注入少兒培訓(xùn)中。“園區(qū)里藝術(shù)家自己也有小孩,雖然藝術(shù)家并不會(huì)教小孩畫畫,但是有教育理念,比如,有個(gè)畫家他不教女兒畫畫,就給她一個(gè)房間和一支筆,沒有任何限制,讓孩子盡情隨心而畫。”

從圈子里的人擴(kuò)展到了圈子外的藝術(shù)愛好者,再到對(duì)這個(gè)圈子感興趣的藝術(shù)觀望人群,周斌說,他們希望把這樣的理念告訴更多的父母,也想把M50藝術(shù)家對(duì)藝術(shù)教育的態(tài)度帶到中外少兒創(chuàng)意藝術(shù)大賽里面。

21年過去了,M50的品牌調(diào)性未曾改變,正如嘎德在臨摹中反而獲得了一種深刻的自由:不再需要刻意求“新”,也不用“反復(fù)思考”,就這樣,精神上的放松狀態(tài)讓作品松弛而自在。