玻璃發現者的辯論會

陽昕

玻璃,是我們生活中看起來平凡但又不可或缺的重要伙伴,但這個歷經了數千年歲月的老朋友又有很多我們并不熟悉的故事。它從哪里來?它經歷了怎樣的變化?它對我們的生活產生了什么影響?所有的秘密都能在上海玻璃博物館中找到答案。請你穿過繽紛的萬花筒入口,與可愛的吉祥物玻玻和璃璃一起進入這座奇妙璀璨的玻璃之城吧!

上海玻璃博物館館長張琳

說起玻璃,你一定可以列舉出它在人類生活中的一百種用途,然而,這種在日常生活中無處不在的東西卻又常常被我們忽略。你有沒有想過,沒有玻璃的世界是什么樣的?玻璃這么平凡卻又重要的物質,究竟是如何誕生的?

以上這些問題,有幾位代表想來發表一下他們的看法,期待一下他們會為我們帶來怎樣有趣、精彩、奇妙的故事吧!

因禍得福的落難水手

第一位代表呢,是來自地中海東岸沿海一帶的腓尼基人。他們善于航海與貿易,發明了被譽為“字母之母”的腓尼基字母,還發明了絳紫色染料。在古希臘語里,“腓尼基”就是“絳紫色國度”的意思。古羅馬學者普林尼(23—79)在《自然史》一書中記載了腓尼基人發現并制造玻璃的故事。

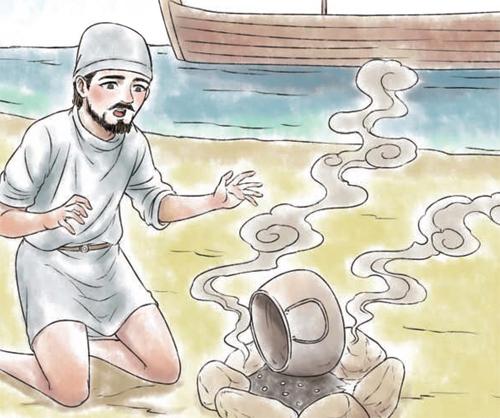

有一次,一艘腓尼基人的商船遇到了強烈的颶風,商船被迫駛到一個小港灣里暫避。一群又累又餓又冷的水手紛紛上岸,尋覓可以支灶生火的地方,好烤烤火,找些食物吃。但是,他們卻沒有找到一塊石頭可以用來支撐炊具。

正在大家束手無策的時候,一位水手出主意,可以用商船上的貨物——大塊的蘇打塊代替石頭呀這可真是個好主意,很快,大家就七手八腳地用蘇打塊架起炊具,在鍋中注入清水開始做飯啦

第二天早晨,風浪停息,水手們準備出發了。這時候,一位水手不小心踢翻了還冒著煙的爐灶,他興奮地發現爐灰中競有一些閃閃發光的小東西,可是,再仔細一看,這些小東西既不像寶石,又不像金屬,這經過淬火而成的小東西就是玻璃最初的樣子,是由蘇打與含有石英的沙子在高溫作用下形成的。

玻璃透亮、裝飾性強,聰明的腓尼基人意識到了玻璃背后的商機,便開始制造大大小小漂亮的玻璃珠運往世界各地。由于其他地方的人們從來沒有見過這樣透亮、可愛的珠子,就用黃金或珠寶來交換,玻璃制品一下子成為腓尼基人重要的貿易商品之一。

陶匠的意外發現

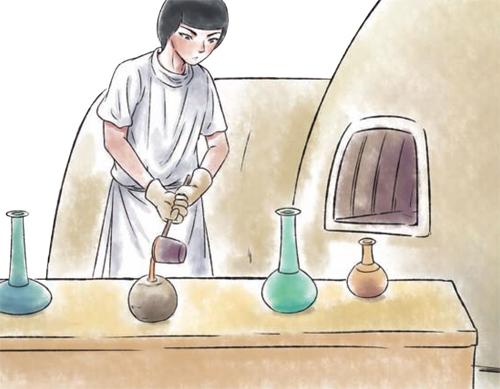

第二位代表出場啦!有著幾千年文明的古埃及代表隊說,玻璃是在五六千年前由他們的一位制作陶器的工匠發現并制作的。

相傳,有一位細心的制陶匠,在一次制陶時發現陶盆中殘留了一塊亮晶晶的東西,他沒有放過這個意外發現,而是一次次做實驗,反復分析原料的成分,終于弄清楚了這亮晶晶的東西是由沙子和蘇打的混合物燒成的,這就是后來的玻璃。

這位制陶匠不但在無意中發現了玻璃,還想出了非常巧妙的方法來制作不同形態的玻璃制品。他用鐵棒連接上一個泥質的罐子模型,把熔化的玻璃液灌入模型中,只要換上不同形狀的模型,就能制作出各式各樣的玻璃酒具、花瓶了。后來,他還在配料中加進其他金屬原料,由此又做出了彩色的玻璃。這其中就有特別受埃及人喜愛的“埃及藍”玻璃,是加入了鉆成分的玻璃制品。

如果你到上海玻璃博物館參觀,一定要看看這里收藏的一張古埃及法老頭像的高清照片。法老的頭像原本是用深藍色的玻璃做成的,由于長時間被埋藏在地下,導致玻璃表面呈棕褐色,不過今天你依然能在法老的鼻翼和嘴角處看到少許藍色的玻璃。這件法老頭像被收藏于美國康寧玻璃博物館,是目前學術界認可的較早的世界古代玻璃遺存之一。

這件法老頭像雖然現在看起來普普通通,但在當時,肯定十分令人驚艷呢!

“外來”還是”自創”的爭淪

玻璃在中國最早出現和生產的時間目前還沒有一個定論。“玻璃外來說”的中國代表說,中國境內出土最早的玻璃在新疆地區,所以古代玻璃制作技術是經由絲綢之路從西方傳來的。“玻璃自創說”的中國代表不服氣地說,根據近幾十年來出土的文物,可以推斷出我國古代的玻璃是由中國人自己制作的,因為古代西方制作玻璃的歷史雖然要比我們早,但是其化學成分較單一,而我國發現的不同歷史時期的玻璃的化學成分差異卻較大。

聽了以上幾位代表的發言,你覺得哪位代表的說法更接近真相呢?