基于WOS數據庫的動態能力文獻計量分析

(山東科技大學 經濟管理學院,山東 青島 266590)

一、引言

在席卷全球的經濟全球化和一體化浪潮下,企業經營環境的動態性特征更加明顯,市場競爭日益白熱化,顧客需求已然主導企業發展戰略。在此嚴峻背景下,企業要謀求持續創新和競爭優勢,以獲得長期發展,就必須保持外部動態變化環境與內部靜態資源組合的良性匹配,維持“變”與“不變”的動態平衡。動態能力作為企業整合、構建和重新配置資源的能力[1-2],對于企業在復雜多變的環境中形成并保持競爭優勢發揮著關鍵作用,因而也成為企業管理領域中的一個研究熱點。

通過文獻整理發現,有關動態能力的研究盡管日益豐富,但對企業動態能力研究進展的梳理與相關國際熱點的挖掘尚屬缺乏。基于此,本文以Web of Science 數據庫2000—2019 年收錄的動態能力相關文獻為研究對象和依據,運用CiteSpace 軟件并結合文獻計量方法,對動態能力的已有文獻從時空分布、學科分布、共被引聚類、關鍵詞共現以及突現關鍵詞等方面進行了科學知識圖譜可視化分析,以更準確地把握動態能力研究進展狀況,探索其前沿研究熱點,為未來相關理論研究與企業管理實踐厘清思路,提供研究參考。

二、數據來源與研究方法

(一)數據獲取

基于Web of Science 核心合集數據庫,選擇2000—2019 年作為檢索時間段,“Article”作為文獻來源類型,以“Dynamic Capabilities”和“Dynamic Capability”作為標題詞進行檢索,導出文獻檢索記錄時間為2019 年11 月10 日,共得到908 篇相關文獻。

(二)研究方法

本文運用文獻計量的方法,同時運用CiteSpace軟件對動態能力相關文獻進行可視化分析,形成相應的科學知識圖譜進行深度分析。結合運用這兩種方法,在一定程度上克服了定性研究綜述在方法層面的主觀局限性,使得本研究更具說服力。

三、動態能力文獻基本分布

(一)動態能力文獻時空分布

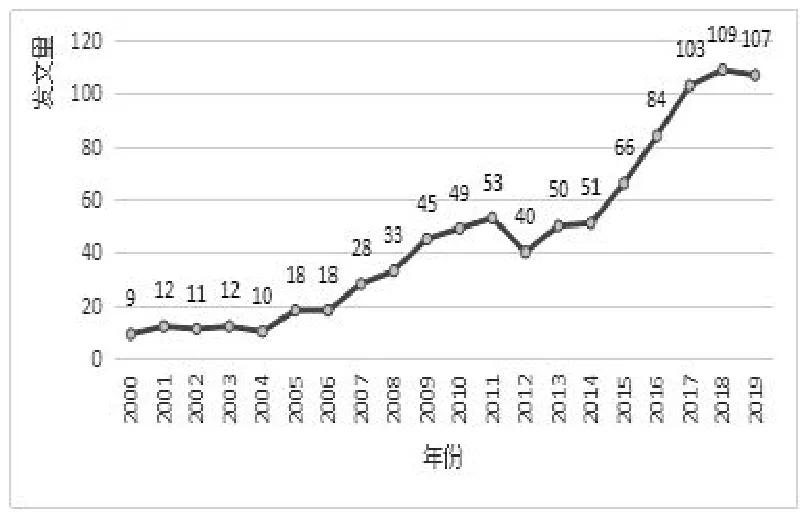

以“年度發文數量”為維度測度動態能力研究的“時間分布特征”,同時可以觀察到近20 年來其學術關注度,從圖1 可以看出,動態能力研究自2000 年以來持續受到關注并呈上升趨勢,期間稍有回落,但并不影響整體走勢,尤其在2014 年后發文量迅速增加,呈現加速態勢。其中可將2000—2013年視為緩速探索階段,2014—2019 年視為增速發展階段,研究熱度呈現加速趨勢。

圖1 動態能力文獻時間分布

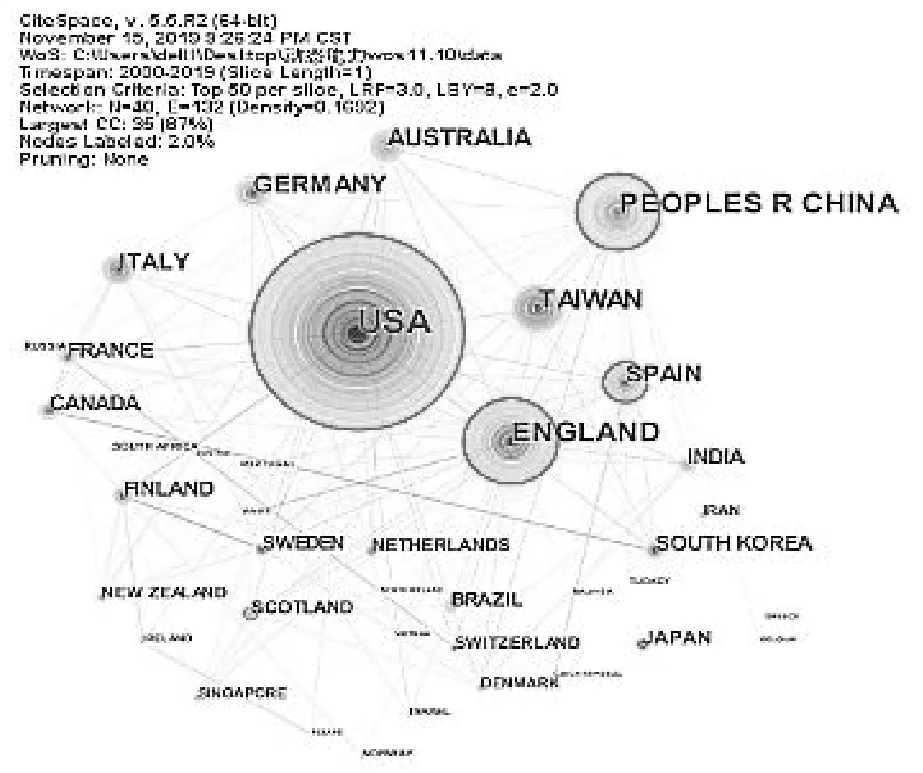

圖2 為國家或地區合作網絡圖,描述了動態能力研究的“空間分布特征”。發文量最多的美國發表257 篇,中國發表172 篇,英國發表112 篇,三者合計占發文總量的59%。西班牙、德國、澳大利亞、意大利等國家發文量也位居前十行列。可以看出,動態能力的研究已經具有廣泛的區域分布但研究很不均衡。

圖2 動態能力文獻國家或地區分布圖譜

(二)動態能力文獻學科分布

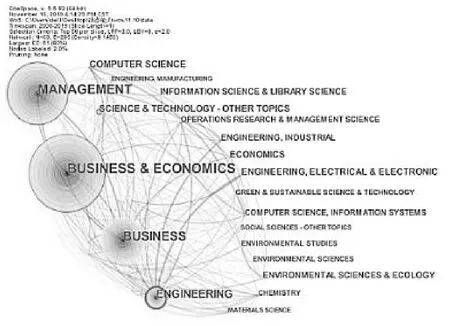

圖3 展示了動態能力研究的“學科和領域”分布特征。排名前三的“Management”“Business &Economics”“Business”均屬經濟管理范疇。其次,研究較多的為“Engineering”,屬工程學研究領域。此外,計算機科學、信息科學及環境科學等領域也涉及動態能力的研究,不同學科領域之間的連線體現了動態能力研究的跨學科發展聯系。可以看出,動態能力屬于多學科交叉融合研究發展領域,經濟管理學科研究尤占主位。

四、動態能力文獻研究視角分析

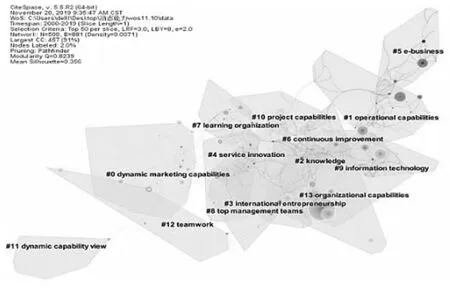

本研究選擇2000—2019 年動態能力相關文獻進行共被引聚類分析,該聚類網絡的Q 值為0.8239>0.3,表明該網絡結構顯著,聚類較好。輪廓值偏小是該網絡中存在較多的小分支導致的。除去重復及節點較少的聚類,共被引網絡形成聚類#0-#13,共14個主要的聚類,如圖4 所示。

圖3 動態能力文獻學科分布圖譜

圖4 共被引聚類分析結果

本文對14 個聚類進行視角劃分,共分為四個研究視角。第一種視角為能力視角,包含聚類#0 動態營銷能力、#1 運營能力、#10 項目能力、#11 動態能力觀及#13 組織能力;第二種視角為知識視角,包含聚類#2 知識、#7 學習型組織;第三種視角為創新視角,包含聚類#3 國際企業家精神、#4 服務創新、#5 電子商務、#6 持續改善、#9 信息技術;第四種視角為動態管理視角,包含聚類#8 高管團隊、#12團隊協作。

(一)能力視角

多數學者認為動態能力是企業在不確定性環境下通過改變其內部基礎資源與能力實現自我更新的能力,企業通過動態能力的運用實現績效提升與可持續發展。對于動態能力的前因,從組織內外部來分析,內部因素主要包含組織結構和文化、組織資源、項目能力等組織能力、企業導向、管理認知等,外部因素主要包含環境不確定性、組織網絡關系等。對于動態能力的結果變量,主要從企業競爭優勢和企業績效兩方面來解讀,動態能力影響績效的機制仍然存在爭議,主要有直接影響和間接影響兩種觀點,大部分研究支持了間接影響的觀點,即二者之間存在中介,如機會識別與利用、資源利用與認知、運營能力、營銷能力、技術或研發能力等,還有很多學者提出了一系列動態能力與企業績效間的調節變量,如環境不確定性、組織結構有機化、競爭強度等。

以往研究從能力的層次結構出發,對運營能力與動態能力、低階能力與高階能力等進行了區分。Cepeda 將運營能力視為企業如何經營的能力,而把動態能力看作企業改變運營慣例的能力[3]。Danneels主張動態能力是建立新能力的能力,客戶與技術能力是一級能力,而開拓新市場和探索新技術的能力分別對應營銷和研發二級能力,并研究了這兩種二級能力的組織前因,在動態能力和組織特性之間建立了經驗聯系[4]。

也有不少學者著手于動態能力與營銷能力的關系研究。如Wilden、Gudergan 認為營銷能力是企業績效的重要驅動力,當面對動蕩環境時,動態能力的頻繁感知與重新配置功能對營銷能力具有較強的正向影響,進而對企業績效發揮積極效應[5],此外,部分學者還關注動態營銷能力的組織前因、動態能力觀與源自營銷思維的服務主導導向的關系等議題[5-6]。

(二)知識視角

企業所擁有知識與能力的程度和質量是企業績效差異的來源,隨著戰略管理理論與組織理論的融合發展,知識與學習型組織的研究受到學者的重視。Zollo、Winter 提出了過去經驗的隱性積累、知識的表達以及知識的編碼過程[7],三者共同演化來發展動態能力。企業開發自身能力的過程與取得知識的方式是息息相關的,Verona 強調動態能力包括知識創造和吸收、知識整合和知識重構的過程[8]。此外,Easterby-Smith 研究了動態能力和知識管理的協同演化問題,其認為動態能力和知識管理都是企業處于動態環境下構建或維持可持續競爭優勢的戰略方法[9]。

(三)創新視角

基于創新視角的研究主要從企業家精神、服務創新、電子商務、持續改善、信息技術等方面進行了深入探討。信息技術的更新迭代與電子商務的興起推動了客戶多樣化需求的表達,企業將服務重點置于客戶,基于這種環境背景,企業的商業模式逐漸受到關注,企業創建、調整和完善商業模式的能力是企業動態能力的重要組成部分[10]。其次,服務創新對于經濟增長和社會福祉的積極作用逐漸受到學者的重視,反映了以服務為導向的研究視角的興起[11]。O'Reilly 則從雙元性的角度提出了創新者困境的解決辦法[12],以實現企業的持續發展。此外,Augier、Teece 將動態能力理論應用到跨國企業領域,并將企業家精神與創新創業管理聯系起來[10]。

(四)動態管理視角

基于管理視角的研究,形成了高管團隊及團隊協作的聚類群,強調了動態能力在管理者個人以及管理團隊群體層面的研究,主要焦點集中在動態管理能力及其微觀基礎。Adner、Helfat 將企業戰略研究延伸到戰略決策個人,提出動態管理能力反映了管理者對于企業資源創造、拓展和修改的能力,其基礎為管理社會資本、管理人力資本和管理認知,這三個核心要素是管理者進行戰略決策及企業經營的關鍵[13]。Helfat、Martin 強調動態管理能力對管理者個人及團隊實施戰略變革的重要性,探討了三個核心要素與戰略變革和企業績效的關系[14]。

五、動態能力研究熱點分析

(一)研究熱點主題分析

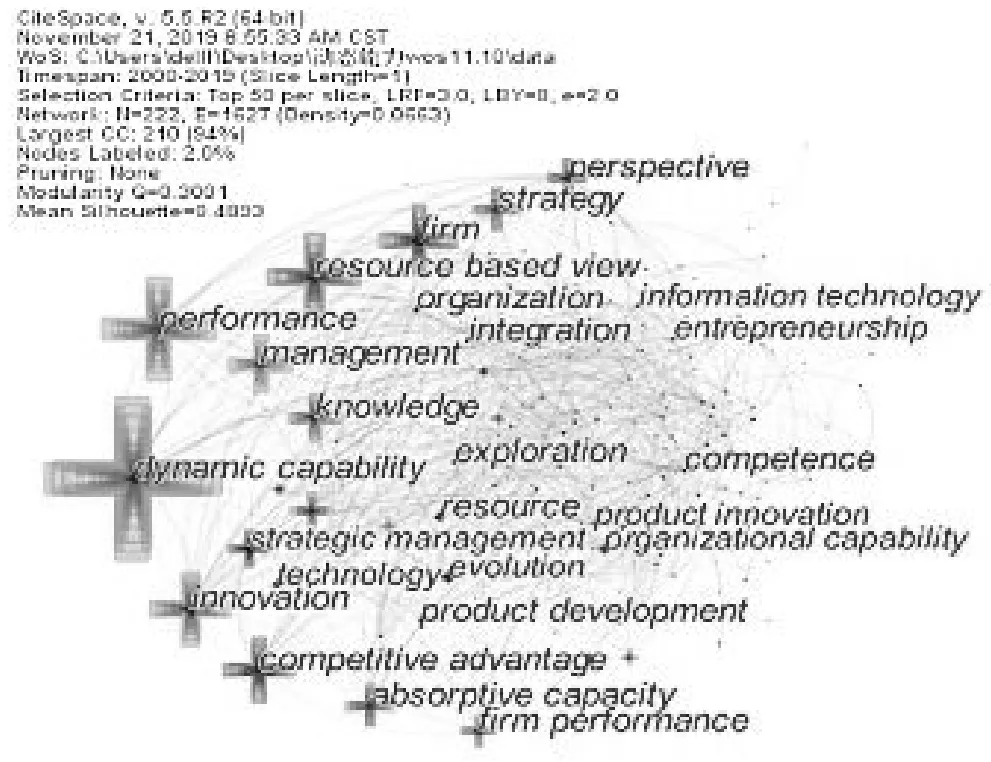

高頻關鍵詞可以體現某個研究領域的研究熱點,本文通過對獲取的文獻的關鍵詞進行共現分析。由圖5 所示的高頻關鍵詞結合文獻分析可知,動態能力研究熱點主題主要包括以下幾個方面:

圖5 關鍵詞共現分析圖譜

1.動態能力的結果視角。如圖5 所示,關鍵詞共現圖譜節點最大的是Dynamic capability(動態能力),其次是Performance(績效),說明“動態能力-績效”的關系研究比較受學者關注。此外,學者們還重點分析了動態能力對Competitive advantage(競爭優勢)、Product innovation(產品創新)、Product development(產品開發)等的作用機理。一方面,企業對競爭優勢形成與產品更新迭代等的需求推動了動態能力理論的發展,另一方面研究動態能力最終是為了能夠使企業在競爭日益激烈、市場技術存在巨大動蕩性的環境下仍能比其他企業具有優勢,促進企業產品創新與開發,產生更高的企業績效。

2.動態能力的形成機制與理論要素。Knowledge(知識)、Integration(整合)、Exploration(探索)、Absorptive capacity(吸收能力)、Resource based view(資源基礎觀)、Strategic management(戰略管理)、Organization(組織)、Evolution(進化演變)、Strategic(策略)等關鍵詞的高頻出現反映了動態能力形成機制以及動態能力過程視角的重要性。企業能夠取得競爭優勢的資源基礎是知識,組織通過對過去經驗的積累,獲取、吸收、存儲、整合、編碼、應用知識的過程來進行利用與探索性學習并發展動態能力,體現了動態能力形成機制的復雜性。吸收能力可以被視為一種典型的動態組織能力,對于知識的獲取、動態能力的形成與創新的實現具有重要的基礎作用。動態能力的發展建立在資源基礎觀上,是對資源基礎觀在競爭激烈態勢下無法解釋企業獲取競爭優勢途徑的一種突破。影響動態能力形成的內在要素通常包括資源要素、行為要素、戰略要素等。

3.動態能力與創新融合的研究視角。學者們重點在Innovation(創新)、Entrepreneurship(企業家精神)、Information technology(信息技術)等創新方面開展研究,隨著動態能力的深入發展,動態能力基于創新視角的研究日益豐富,包括商業模式創新[15]、服務創新[11]、創新者困境的解決[12]以及跨國企業創新、創業管理[10]等方面。

(二)研究熱點趨勢分析

文獻計量不僅可從關鍵詞出現頻次的高低來挖掘動態能力研究熱點,還可按照時間排序的關鍵詞突現強度及持續時間長度來判斷動態能力研究熱點發展趨勢,關鍵詞突現分析結果如表1 所示。在緩速探索階段即2000—2014 年,關鍵詞突現強度較大、持續時間較長的包括Firm(企業)、Competitive advantage(競爭優勢)、Competence(能力)等。由于企業環境動態化、客戶需求多樣化、技術不斷革新、產品持續更替等,企業面臨著較為激烈的競爭環境,構建持續競爭優勢至關重要,動態能力又是持續競爭優勢的源泉,企業不斷尋求競爭優勢在一定程度上推動了動態能力理論研究的開展。

表1 關鍵詞突現分析結果

其次,依次突現的關鍵詞包括Knowledge(知識)、Integration(整合)、Product development(產品開發)、Strategic management(戰略管理)、Sustained competitive advantage(持續競爭優勢)、Industry(行業)、Organization capability(組織能力)、Exploration(探索)等。動態能力是企業在戰略管理過程中尋求可持續競爭優勢的關鍵,企業動態能力與競爭優勢的關系仍是研究重點,如動態能力對競爭優勢的作用路徑以及動態能力與行業內部企業異質性績效的關系[16]等。此外,動態能力形成機制、動態能力與產品開發、動態能力與組織能力理論的結合等研究愈發重要。

在增速發展階段即2015—2019 年,突現關鍵詞包括Marketing capability(營銷能力)、Research agenda(研究議程)、Design(設計)、Enterprise performance(企業績效)、Antecedent(前因)、Micro-foundation(微觀基礎)、Mediating role(中介因素)、Advantage(優勢)等。營銷能力是一種開拓新市場的能力[5]。研究議題圍繞動態能力與營銷能力的關系、營銷能力的組織前因、營銷能力與企業績效的關系、動態能力觀與源自營銷思維的服務主導導向的關系等方向[5-7][17-18]。在該階段,動態能力的研究逐漸從理論基礎向實證檢驗延伸,對動態能力概念本質、微觀基礎、先決條件、結果變量等的研究日益占據研究議程,并形成增速發展態勢,由于動態能力理論基礎尚不完善,影響了動態能力結構維度劃分以及與其他組織變量之間關系等的研究。動態能力與企業績效或競爭優勢之間的中介機制與影響路徑是該領域研究的熱點,是有待揭開的“黑箱”。其次,研究熱點還包括動態能力在個人微觀層面的應用,管理者在運用動態能力對企業進行戰略決策、戰略變革與日常經營過程中發揮著重要的作用,動態管理能力的重要性越來越凸顯,動態能力的微觀基礎是感知、獲取、重新配置[19],而動態管理能力的微觀基礎是管理者的認知能力、人力與社會資本[20],基于動態管理能力三個微觀基礎的相互作用關系是未來研究的重要思路。

六、研究結論與展望

(一)研究結論

本文采用文獻計量法并利用CiteSpace 軟件,對2000—2019 年Web of Science 數據庫中關于動態能力的文獻進行了定量統計和定性分析,得到以下研究結論:

第一,基于時空與學科視角對動態能力文獻進行分析得出,從時空視角,2000—2019 年動態能力研究熱度呈持續上升趨勢,美國、中國及英國等歐洲國家是動態能力研究最為密集深入的區域;從學科視角,動態能力研究涉及領域廣泛,呈學科交融態勢,但核心學科領域是經濟管理學科領域,此外還涉及信息技術、環境科學與計算機科學等科研領域。

第二,基于動態能力文獻共被引聚類及文獻分析可以得出,該領域的研究主要圍繞動態營銷能力、運作能力、知識、企業家精神、服務創新、電子商務、持續改善、學習型組織、高管團隊、信息技術、項目能力、動態能力觀、團隊協作、組織能力等聚類群展開。以往研究主要從能力、知識、創新與動態管理視角進行了相應的探索。其中,基于能力視角,動態能力概念本質、微觀基礎等理論要素以及“前因-動態能力-結果”這一過程框架倍受關注,能力層級劃分以及與動態能力相關的其他能力如營銷能力、運營能力、組織能力等的研究也較為廣泛。基于知識視角,主要研究重點在知識動態能力的機制、過程和知識管理。基于創新視角,主要從企業家精神、服務創新、商業模式創新、信息技術等方向展開,動態能力與創新績效的關系及路徑存在熱議。基于管理視角,動態管理能力及其微觀基礎的研究關注度較高。

第三,基于關鍵詞共現和突現關鍵詞等分析,發現研究熱點主題集中在動態能力形成機制與理論要素、結果視角、動態能力與創新融合等方面,產品開發、組織能力、營銷能力、動態管理能力及微觀基礎、動態能力組織前因、中介因素及微觀基礎等也是較為活躍的研究熱點,研究形成由動態能力理論基礎向動態能力實證領域延伸的演進路徑。

(二)研究展望

本文根據現有理論與實證的研究狀況,提出動態能力領域未來研究可能需要關注的幾個方面:

1.豐富動態能力相關理論研究。目前動態能力概念本質已形成一些較為有影響力的觀點,但其界定尚未達成一致,形成機制與維度構成仍需進一步探討;理應進一步辨析實質性能力與動態能力、低階能力與高階能力之間的聯系與區別;理應更加關注動態能力的微觀層面,注重管理者在企業經營中發揮的作用,進一步研究動態管理能力及其微觀基礎;呼吁響應創新視角動態能力研究,重點關注企業家精神、商業模式創新、服務創新、產品開發、跨國企業應用、動態能力與創新績效等。

2.深入開展動態能力影響因素研究。深入挖掘動態能力前因變量與結果變量,明確動態能力的影響因素及作用對象。目前動態能力與競爭優勢或企業績效之間的作用路徑與影響機制仍不明確,有必要發掘其中介與調節因素進一步探索二者之間的關系。另外,動態能力有效測度指標的構建、具有說服力的測量量表的開發較為關鍵,這是動態能力實證領域當前的一個桎梏。

3.深化本土情境動態能力研究。不管從地域分布還是研究機構分布來看,中國較西方國家在該領域的研究仍存在一定的差距,且鑒于國內產業轉型升級、創新驅動發展戰略等情境的特殊性,國內學術界理應重視本土情境動態能力的研究。例如,根據中國企業所面臨的具體環境,明確界定動態能力相關維度,開發適合本土企業的有效量表;參考中國宏觀戰略政策方針,將動態能力理論在創新視角的研究列入重點研究議程。從而,進一步深化動態能力理論在中國情境下的適用性。