歷史與當下:湘西苗族傳統婚俗儀式音樂文化的變遷

李靜 楊聲軍

[摘 要]湘西苗族婚俗整體上來看可分四個階段。第一個階段是羈縻制度實施以前,苗族男女對歌傳情自由成婚習俗時期,其婚俗儀式古老而神秘;第二個階段是唐宋羈縻制度下漢文化開始進入苗區,但是漢文化到苗族的底層——平民層,沒有形成多大影響的一個過渡時期;第三個階段是“改土歸流”以來,隨著漢文化的不斷滲透,其婚俗深受漢族婚俗文化的影響,“媒妁之言、父母之命”成為了主流,逐步形成了和漢族婚俗“六禮”基本一致的媒聘習俗時期;第四個階段是解放后尤其是改革開放以來,隨著全球化、城鎮化的不斷深入,地處偏遠的湘西苗族人民在經濟與思想觀念上發生了巨大的變化,傳統的婚俗儀式音樂文化也經歷了一定的變遷,進入了自由戀愛與媒妁之言相結合的成婚習俗時期(主要指本地人聯姻),其婚禮儀式音樂被不斷的創造。本文用歷時與共時的視角來闡釋湘西苗族婚俗儀式音樂文化,把湘西苗族婚俗儀式音樂文化置于全球化、文旅融合、“非遺”語境下進行觀照,以此折射出湘西苗族婚俗儀式音樂文化的多樣性發展與市場化重建以及傳承傳播機制下被不斷地“發明”。

[關鍵詞]湘西苗族;婚俗儀式;歷史;當下;變遷

一、湘西苗族婚俗文化概述

湘西土家族苗族自治州位于湖南省西部,西與貴州省交界,西北與重慶市相依,北邊與湖北省為鄰;湘西土家族苗族自治州歷史悠久,戰國時期屬楚黔中郡1,秦屬洞庭郡遷陵縣2。自唐朝末年實施了羈縻制度、土司制度直到清雍正十年(1732)的改土歸流3,湘西少數民族才打破了“蠻不出洞,漢不入境”4的慣例,族群的交流日益得到了加強,也進一步深化了湘西地區各少數民族的漢化進程。土家、苗、白、侗、維吾爾等少數民族相互雜居于此,生活方式上相互借鑒,文化上相互交融,湘西苗族為“五溪蠻、五陵蠻”5的后代。

苗族婚俗文化有著獨特的民族風情,對于“他者”更是古老而又神秘。在黔東南苗族地區,“游方”6是苗族青年男女社交娛樂、尋找愛情的活動形式,在戀愛形式的“游方”里,青年男女對唱情歌,確立愛情直至締結婚姻。而在湘西苗族地區,青年男女除了在三月三7、六月六8、趕秋節9等民族傳統節日活動中進行配偶社交和娛樂活動,“趕邊邊場”10更是贏得年輕人的喜愛。趕場時,看不到年青人買什么東西,卻發現他們左瞟右看,那是他們正在物色自己的心儀對象。趕邊邊場上,男生向女生唱“討糖歌”1。但是,隨著全球化、城鎮化進程的加快,湘西苗族的婚俗儀式已經慢慢的發生了根本性的改變。

二、湘西苗族婚俗文化的幾個階段

(一)羈縻制度前的苗族婚俗文化

湘西苗族接觸漢族的儒家教育從唐宋時代即有之,但是僅僅限于官宦子弟。羈縻制度以前“對于廣大苗疆來說,漢文化滲透的不大,苗族傳統文化仍占主流”。2苗族婚俗文化文獻上記載的也不多,但是可以找出一些零零散散的文獻進行大致的梳理,從苗族傳說的祖先盤瓠開始,“妻帝之女,乃生六男六女,自相夫婦,是為南蠻”。3這里的自相夫妻其實就是苗族最為古老的婚俗了。南宋朱輔的《溪蠻叢笑》作為第一部描寫湘西少數民族風俗人情的著作,曾記載:“山猺婚娶聘物。以銅與鹽。至端午約于山上。相攜而歸。名拕親。”4“托親之后年生子。引妻攜酒歸見婦家。名出面。”5上述材料中的山猺在宋代以前是指五溪流域的瑤族與苗族,那時候瑤族與苗族還沒有嚴格區別開來。梳理上述文獻可以看出,那時候苗族婚俗與漢族婚俗有著本質上的區別,漢族由于受儒家思想的影響,是先結婚再生育,而上述材料說明的是苗族婚俗在頭胎生下子女以后,男女雙方才抱著小孩去女方家求親,在女方父母同意后,才能正式舉行婚禮儀式。

(二)羈縻制度到土司制度期間的苗族婚俗文化

羈縻制度到土司制度時期,土司子弟就可以通過“特恩、歲貢、選貢”6三種途徑入學,這一舉措大大加強、加速了湘西苗族地區漢化的進程。但是苗族談戀愛的方式也和漢族還是不一樣,據宋朱輔的《溪蠻叢笑》記載:“競渡。預以四月八日下船。俗聚飲江岸。舟子各招他客。盛列飲以相夸大。或獨酌。食前方丈。群蠻環觀如云。一年盛事。名富貴坊。”7上述材料的蠻也是指五溪流域的苗瑤等少數民族。從材料中的“一年盛事”可以看出,這是一個重大的名叫“富貴坊”的節慶儀式活動,同時這一活動的舉行為青年男女的自由戀愛提供了條件與場所。

再據《黔南職方紀略》記載:“蚩尤代炎帝為政,尚利好殺,不恥淫奔,民間化之,于是跳月劫奪之風起矣。”8從上述材料看出,跳月這一求偶活動早已有之,這是一種從古流傳至今的一種交流方式,也更能體現出苗族青年戀愛自由的一種思想觀念。

(三)“改土歸流”后的苗族婚俗文化

“改土歸流”后尤其是民國前期新式教育的普及與抗戰時期湘西苗族的教育得到了長足的發展,這一時期湘西苗族的婚俗儀式也有一定的變化,由于漢文化的不斷滲透,苗族婚俗也慢慢的受其影響,文獻上記載的也比較多。

據《湖南通志》記載:“苗無同姓不婚之嫌,然同族亦不相婚配……其嫁女亦有父母主婚,媒妁相通,以酒肉牛只財物為聘。嫁之日。無轎馬鼓吹之迎。無合巹花燭之禮。其新婦步行。自擎雨傘。負籠盛木枕被裙等物。親屬送至男家。歡飲三日。夜則新婦與母同宿。索婿家財物而去。婦后乃成配偶。其母所贈首飾簪環。十數兩。至數十兩不等。婿家照數還銀。不能短少。”1上述材料可以看出苗族是同姓不婚,同族不婚的,但是同姓部分也要看具體的情況。

由于婚姻的決定權已經在父母手中,和漢族一樣,這是封建婚禮制度對少數民族男女自由婚姻的一種束縛,打破了其原來的戀愛與婚嫁形式,一定程度上婚姻的主動權已經不屬于婚姻的主體了。至于女方母親賠送的首飾,男方家也要用銀子如數歸還。

從同治十年《保靖縣志》得知,苗人婚俗迎親有背媳婦的習俗,但是政府卻出面干預,原因是不合時宜,不成體統,知縣王欽命出示《禁婚嫁襁負的告示》:“為革除陋習,以重婚姻……民間嫁娶,皆系背負,或系徒行,殊乖體統……嗣后爾民完娶婚姻,即向鄉耆借取捐發轎乘,備雇鼓樂迎聘,不得仍前背負步走。”2分析其原因是改土歸流后,漢族的書院、私塾大量進入苗族地區,自然的漢族的禮儀也應該被苗族人們接受,其苗族原來的婚俗習慣和婚禮流程自然就是“陋習”。故湘西苗族的婚俗在熟苗區已經和漢族差不多,生苗區的一些地方依舊還保留著對歌戀愛的習俗,待兩人情投意合之后,一般是男方請媒人先去女方家,則“如女家已有允意,媒人及告知男家,預備酒兩瓶,由媒人送去,女家乃留媒人飲酒吃面,經過此手續即算初定,即‘放女兒之意,亦譯稱‘放口”。3現代的“放口”和提親環節慢慢的開始簡化為一個環節了。信息化的時代,女孩和父母交流男方家的情況有多種途徑,就算是女兒和父母不在一起,照樣可以通過電話等媒介詳細的談論男方家里以及男方的人品、長相以及能力等,這樣減少時間和程序,但也簡化了婚禮儀式的傳統。

另據清道光《鳳凰廳志》“先期以鼓樂花轎迎親,用雙鵝拜獻于堂前”4從上述兩則材料的對比來看,婚禮儀式坐轎和鼓吹樂隊迎親的習俗,以及喝交杯酒的禮儀湘西地區各地習俗有異。

又另據《永綏直隸廳志》記載:“苗姓吳、龍、石、麻、廖五姓為真苗,其楊、施、彭、張、洪諸姓,乃外民入贅,習其俗久,遂成族類。”5又據《乾州廳志》記載:“乾苗止吳、龍、石、麻、廖五姓。其楊、施者,曰仡僚,乃民入其巢,與之婚嫁,遂成其類者。今六里、永綏頗多此種。”6從上述兩則史料都可以說明,此時期湘西漢族人與湘西苗族人已經互通婚姻,久而久之,漢族也就變成了苗族,有的苗族因長期與漢族來往、通婚,就由“生苗”變成了“熟苗”,再從“熟苗”變成了漢族。政府干預苗族婚俗習慣一方面說明封建統治已經滲透到苗族人民生活的方方面面,一方面說明政府努力加強苗族對漢族的認同建構。

再據民國時期的《湖南各縣調查筆記》記載:“苗之婚姻,由父母主婚,通先媒妁,繼以酒肉牛為聘禮。嫁之日,無轎鼓吹之迎,無合巹花燭之禮,新婦步行。”7從上述材料說明清到民國時期鳳凰地區的婚俗還是發生了很大的變化。首先,聘禮的變化;其次,鼓吹樂與花轎的變化,說明了民國以來一些傳統的風俗受到了政府的打壓。

(四)解放后苗族婚俗文化

解放后湘西苗族婚俗儀式已經進入一種男女愿意,父母允許的狀態了,婚姻法的頒布促進了人們法律意識的加強,其婚俗儀式進一步同化。但是,依舊有對歌的傳統保留著,“在湘西的花垣縣與黔東的松桃苗族自治縣交界的虎渡口,每年的正月初一至十五,兩省邊境的苗族青年男女都自發地舉行玩年歌會,用歌聲傾訴愛慕之情,尋覓理想的情人”。1

婚姻形式主要有“自由婚”“說親婚”“招郎婚”等。自由婚就是男女雙方同意,與苗族原始的婚俗狀態差不多,但是一般會征得父母的同意。說親婚是湘西最為流行的一種婚姻形式,每場婚姻都會請媒人來牽線搭橋,促成姻緣。“招郎婚”便是男方嫁到女方的說法,這充分說明了湘西苗族人們男女平等的思想觀念,而且此現象仍廣泛存在。

訂親,也就是苗族的討親,苗話稱為“級忍級撒”,是指男方相中誰家女子,男方家長會請媒人去女方家說親。媒人第一次去女方家不用帶太多東西,一刀肉、一瓶酒、一包面、一包“糖”2作為第一次的見面禮。初次去女方家,當地人稱為去女方家“討”。在麻老師的口述中得知:現在的婚姻習俗已經看不到之前媒人和新人家長以歌敘事,以歌討親的形式了。3

過禮,也就意味著這門婚事的真正定形。“男家一行二、三十人,衣冠楚楚,十幾副擔子沉沉甸甸,一路浩浩蕩蕩,嗩吶暄天朝女家進發。”4這便是90年代湘西苗族婚俗的盛大場景。據歌師龍志明老師說:“在之前,交通不方便,過禮時男方家準備的禮物多,或者新娘家隔的太遠的話,有時一個寨的人都會來幫忙挑擔子,甚至隔壁寨子的人都會來幫忙。”5

在麻老師的口中得知:“在20世紀50年代時,我們還趕上了坐轎子的婚禮。我們寨子上的一些老一輩的人還有幾個是坐轎子嫁過來的。那時候我還很小。”6但是在六、七十年代,婚禮大操大辦、坐轎娶親等習俗被禁止,到了80年代時這些傳統習俗才慢慢得到重建。這也證實了筆者在進行口述采訪時,有的苗族人們說自己是坐轎子進門的,有的人卻沒有。

娶親,當天晚上的“堂上歌”儀式依舊存在,但這一時期,堂上歌的形式發生了變化,幾天幾夜通宵達旦的堂上歌儀式一般縮短成一個通宵達旦,本該由男女雙方親戚演唱的堂上歌開始以開工資的形式請當地一些會唱的歌師來演唱。在90年代末期,堂上歌儀式上出現了電聲元素,歌師開始借助話筒、音箱設備演唱,為歌師減輕了唱一通宵的負擔。

娶親的第二天上午擺席。“早餐過后,主家在堂屋正中分開擺兩張方桌,架一塊寬大的門板,再鋪上嶄新的紅底印花棉布,成一‘長席,長席順著屋的方向,正對兩邊中柱……酒碗盛半碗包谷酒,菜碗盛雞塊、豬內臟、菜碗上交叉擺放一雙紅漆新筷。”7在麻老師看來,“這個環節還有味些”。雖然歌師在這一儀式中會唱到堂上歌時唱到的內容,但歌師們還要清點女方家送的嫁妝,比如:被子、電器、嬰兒用品等,在這一環節要表述來,誰送的,送誰的,要讓能說會道的雙方家人用優美的苗歌唱出來,現在也大多數是請一些當地的、懂這些的人來唱,把這一環節做的更完美更漂亮。不會唱苗歌的,說出來的話語也都是美言美句,一語重千斤。這一環節如今略有不同,之前是雙方家長及親戚來舉行這一儀式,現在是請那些會唱這一環節苗歌的人,或者十分會講話的來舉行。此儀式結束,娶親即結束。

三、湘西苗族婚俗儀式音樂文化的變遷

(一)苗歌——傳統與現代的互文

苗歌,湘西苗鄉人的生活中就是一種最為普遍的交流方式。由于苗族只有自己的語言,沒有自己的文字,其交流交往與社會經驗的延續主要依靠口頭傳承與傳播,交流的載體溝通了人們生活的方方面面。苗歌是苗族的一個文化符號,就婚禮的對歌來說,對歌的內容廣泛,早已經內化為一種生活方式。她們以歌傳情,結交朋友,談情說愛,私定終身。

“每逢趕集,多則七八人一伙,少則三五人一群的小伙子空腳空手,在場頭巷尾游蕩……他們游手好閑,其實,他們正在仔細觀察挑選自己的“目標”——也是三五成群買糖選果的姑娘們,雙方都在暗自‘對象”1除了大型的節慶儀式之外,“趕邊邊場”無論是青年男女或是老人小孩,都非常期待這一天的到來。湘西花垣地區,趕場的時間為五天一個場,這是人們最為日常的一種休閑娛樂的交流方式。大家會穿上漂亮的衣服,在場上結交朋友或是老友相會,寬敞的馬路邊上,涼爽的小山坡上,苗歌纖纖、嬉笑不斷。就是這種以歌傳情的形式,一段奇妙的姻緣就此產生。當地人經常談到“在以前,要是男人不會唱歌,肯定討不到老婆!”一句簡單的話,透露出苗歌在苗家人民中的重要性。

而在邊邊場上的“討糖歌”聽起來極為有趣:

男唱:姐,你回場回場,回場回場。

大發財,背滿背滿押,小發財,拿滿手滿掌

……

眼不見,心不理,眼看見,心中喜。

你們生得好來長得汝見了你們我們流口水。

女唱:吃水要問水來歷,

喝酒要問酒根底;

問郎姓張或姓李。②

比如“邊邊場”組合的文藝演出多定在中午12點8分,從節目單中可以看出,這是一場“傳統與現代的互文”,苗族文化演出的節目有6個,其中最有代表性的就是苗鼓《開場鼓》和一首苗歌高腔,另外的8個節目都具有現代性。從儀式中的流行音樂來看,苗族婚俗儀式的主體和參與者出現了身份模糊的現象。演員們認為,群舞《也孟也如》也是具有苗族傳統文化的代表,因為歌名“也孟也如”是苗話越來越好的意思,并且舞蹈動作是由她們自己編創,服飾也是具有現代性的苗族服飾。以上這些因素都是她們認為演出中的大多數節目均為湘西苗族文化的傳統代表。

這首敬酒歌屬于波(讀ba四聲)蠻腔,全曲為七言四句式。全曲圍繞主干音“do、re、mi”上下級進進行,結束音落在do上面。節拍自由,全曲有著較為嚴格的曲式特征與歌詞特點,第一、二句和第三、四句旋律基本上重復,只是節奏上有所變化,歌詞上有所改動,但歌詞大意相近。歌詞體為二加二加三的七字四句體式,例如“幾色、蠻澇、剖郎波”。湘西苗歌襯詞很有特色,例如上曲敬酒歌中的“呃”(額)就是苗歌前的引腔,獨具特色的引腔一出來像是在讓周圍的人向“我”看來的一種呼喚。不光是引腔,歌曲中的“加腔”,襯詞的數量與歌詞的差不多,例如,第二、三句開始前的“合保蠻漢能啊”,結尾“呦呼唔”的襯詞。同音反復出現在第二句以及第四句的末尾,這是苗族人近語言的表達,在一個音調上“講”很久,不用換氣,體現出湘西苗族人民熱情好客的情誼。

在現在的苗族婚禮中,一些傳統的歌腔聽到的越來越少了,就連一些本該由父母唱的歌也請別人代唱了。因為會唱的人越來越少,年輕一代的人,不但不會唱,有些聽都聽不懂。少部分人高腔、平腔的曲調大家都能哼唱,但能編歌詞的人卻很少,很多是跟師父直接學過來的曲和詞,還有的是請師父和家里會編歌詞的老人編詞,自己演唱。現在苗族婚禮中,更多的是請一些當地小有名氣的“非遺”傳承人或是民間歌師來進行演唱,本該有的儀式娛樂逐漸缺失,新的現代化元素蜂擁而入。

例如吃席時的敬酒歌:

這首苗歌是以1987年上演的電視劇《烏龍山剿匪記》片尾曲《高山流水獵人魂》中采借的一首苗家敬酒歌。所謂采借是指“對它文化予以接受的行為之一”。1首先由于歷史的原因,這部電視劇流傳非常廣泛,在八十年代幾乎全國的村村寨寨都看過;其次這首等尾曲在媒體上也播放過很多次。在婚禮上,她們不光在正餐上高山流水敬客人時演唱,在攔門酒、舞臺演出等環節都會進行演唱,且頻率很高。如今在苗族人民拍攝的短視頻中成為一首典型的背景音樂,已成為湘西苗族音樂的定性代表。

這是一首典型的起承轉合加尾聲的歌曲,六聲羽調式(la、si、do、re、mi、so),第二句是第一句整體上的向下級進,節奏一樣,第三句轉的部分就是第一句純五度音程的往上轉位,第四句又落在主音上起到合的作用,尤其是尾聲以及襯詞,是完全苗族化了。多年以后,這就是傳統的發明了,同時在改編后,曲中的幾個音稍微有所改變,例如,第六小節“re、fa”變成了“re、mi”,第七小節的“si、do、re”唱為了“do、re、re”,改變了“si、fa”兩個音后,整個的曲風已經更接近民族化了,似乎變得更加的朗朗上口。《獵人魂》原作是一首深情、悲傷的歌。如今改編成敬酒歌,從歌詞和演唱上略微有些不太和諧,敬酒歌的歌詞本是喜慶歡快的,所以在表演者進行演唱時,節奏會稍快一些,表情和動作也略微活潑可愛。

但從整首曲子上還是能聽出來原版《獵人魂》的曲調,筆者認為,這些小的改變,不是演唱者刻意去改動的,是在傳唱過程中多多少少的有著自己的演唱的味道了。湘西苗族地區會有這樣一種情況,一個人(編創者)編成一首歌后,若是非常好聽或有趣,在傳唱的過程中,周圍的人便開始學唱,就這樣一傳十,十傳百,周圍村寨的人便都會唱了。

婚禮儀式中的“堂上歌”2則是平腔的演唱特點。平腔和高腔的旋律特點至今沒有很大的變化,至于演唱風格因個人而異,有的嗓音較為甜美,有的較為滄桑。變的是因個人才華所編創出來的歌詞。苗歌演唱的內容十分廣泛,但在歌詞和韻律上有著嚴格的規范,這也是苗歌的最大特點,以下面這首堂上歌為例:

苗歌平腔《喜堂腔》

修洛照芘出能卡,漢語:歡歡喜喜把女嫁,

德怕送嘎蠻朗冬。漢語:張燈結彩喜洋洋。

度芘里生兇卡叉,漢語:東家把我們看大,

將將補重芶沙容。漢語:喜堂唱歌到天亮。

丫剖出沙丫剖恰,漢語:苗歌愛唱水平差,

那幾幾到啊得松。漢語:唱的不好,請原諒。1

這首苗歌的歌詞就是典型的“雙韻”。所謂“雙韻”就是每首歌中的奇字句和偶字句都各有各的韻,而且要一三、二四句各自押韻,無論歌的長短,都是如此。歌中奇字句末尾的最后一個字為“卡、叉、恰”,偶字句中末尾的最后一個字為“冬、容、松”。因為喜堂腔沒有固定的稱謂,都是根據苗語翻譯過來的,所以稱法不一,有的叫做“堂上歌”,有的叫做“堂上腔”,無論稱法如何,它表達的都是結婚嫁女喜慶的內容。

當天晚上的堂上歌環節,二位歌師開始對歌之前,堂屋里會擺放上文藝演出時用的音箱(約140厘米)一個、話筒兩只,在稍后的對歌環節中,歌師們會使用話筒進行。筆者對吉首市矮寨鎮排兄村的龍志明歌師進行采訪時得知,歌師們在堂上歌使用話筒大概是在1997年左右。我們知道在之前的苗族社會里,話筒這種現代的電器是不會使用的,更不會在苗族傳統的婚禮中出現。年輕人和老年人同在一個堂屋里,老年人專注于歌師們的唱詞及唱腔,年輕人隨坐在這里,卻沉迷于手機娛樂之中。然而,隨著我國經濟的發展、社會的進步,這些現代化的東西便隨之出現在我國每一座大山里,每一條河流旁。傳統婚禮中,不管是討糖、媒人討親、新郎迎親,或是婚禮上吃酒席、晚上的堂上歌、迎親次日的擺酒宴親,還是最后散席送客都會有“韶薩”或“韶唔”的歌聲。不光能聽到動聽的歌聲,歌詞的幽默和內涵,更能展現苗家人的才華與智慧。

(二)苗鼓——神圣與世俗的互通

苗族鼓舞,簡稱苗鼓。是苗族人民祭祀、娛樂中必不可少的舞蹈,但苗鼓在婚俗儀式中的運用還是近些年的事。

苗鼓與苗族人民的生產生活息息相關。“刳長木,空其中,冒皮其端,以為鼓。使婦女之美者,跳而擊之……男左女右,旋繞而歌,迭相唱和,舉手頓足,疾徐應節,名曰‘跳鼓藏。”2“鼓有慶年、慶神兩種。慶年俗謂年鼓,慶神俗謂之神鼓,于秋冬時,椎牛椎豬隆重舉行祭典,賓客畢至,演樂行法時行之。”3在以上文獻中可知,苗鼓是在“椎牛”“椎豬”等祭祖儀式中使用的舞蹈,在儀式中具有一種神圣的祭祀功能,在苗族人民過年時節則是苗家人們歡聚一堂、其樂融融的娛樂活動。

在“趕秋節”國家級傳承人吳海深老師的口中,苗鼓有著更為神秘和強大的功能:“在原始社會,還沒有兵器的時代,苗族人民生活在深山老林,經常有野獸出沒,為了嚇唬兇猛野獸,人們想辦法做了鼓,把粗壯的樹干掏空作為鼓身,把動物的皮曬干包起來,用樹脂敲打鼓面,聲音洪亮,驅趕野獸……這也是老人們傳下來的神話故事。”4從材料看出苗鼓是一件神圣而又偉大的器物。之后,由于戰爭不斷,苗鼓便作為團結人民奮勇抗戰的一種兵器。相傳,苗族人民戰到哪里,苗鼓就會搬到那里,在蚩尤好戰的許多年,苗族人民留下來的最為寶貴的就是苗鼓。苗鼓的精神便是苗族人民世世代代傳承下來的苗族精神。

現在苗鼓表演的形式更為多樣,受到更多年輕人的喜愛,他們可以根據自己的風格編創苗鼓動作,穿上更為靚麗的苗族服飾,展現出苗族男女更為青春靚麗的一面,故苗鼓逐步進入到婚禮和各種儀式活動當中。其實我們從名稱上就能看到苗鼓的與時俱進,之前苗鼓有《雞公啄米》《巧婦織錦》《黃牛擺尾》等較為古樸的名稱,現在的苗鼓叫法華麗動聽,《苗鼓神韻》《迎賓花鼓》等。這種節奏較快的、符合年輕人審美的苗鼓,不光習者學起來起勁兒,觀眾賞起來也是非常精彩。現代鼓舞花樣越來越多,成為現代苗族鼓舞的主流。

“插秧舞”是苗鼓中使用非常多的一個鼓舞動作,關鍵是看兩個鼓手配合的默契度,鼓邊的右手節奏均勻,主要是強調重拍;敲鼓邊的左手節奏后半拍休止,具有跳躍性;鼓手的節奏相對變化多,休止一般在強拍上,與鼓邊的左手形成對比,鼓手的舞蹈動作自然流暢。“插秧舞”是依照苗族人民農耕時勞作的生活情景改編而來,如今插秧動作的苗鼓出現在了婚禮上,不僅使用語境發生了變化,插秧的動作更是與前不同。

例如圖3中,苗鼓斜放于鼓架上,鼓架較低;鼓槌極其簡單,沒有任何的裝飾;打鼓、打邊二人衣著簡略,打著赤腳,其動作較為生硬,“兩足成矮馬樁”的動作中帶有武術的技巧,談不上美觀,但可以看出當時苗民生活的真實寫照。

圖4則是苗鼓在婚禮上的演出,紅色的地毯、藍粉色的背景、金紅色的喜字、七彩的裝飾小旗和氣球,一眼看去,色彩鮮艷,極為喜慶。苗鼓正擺于鼓架;鼓架較高,用金屬制作,并且裝以滑輪便于挪動;鼓槌也變得美觀了,鼓槌身為紅色,并且加上了飄逸的黃色鼓綢(有的是紅色);打鼓的演員衣著華麗、妝容濃郁、銀飾亮閃;他們動作夸張,柔中帶剛,打鼓時顯現出了舞蹈的優美技巧,打得起勁時還會喊出“嘿!嘿!嘿!”的口號。臺下的觀眾也“嘿!嘿!”的一起應和。

對于苗鼓表演的這一巨大變遷,時節海老師說道:“這樣給你說吧,沒有哪一套鼓是特定的定為迎賓鼓,是根據不同的場合來定的,不要被誤導,只有一些動作是迎賓的動作,但很少,不管是男是女的鼓,很多都是生活中的一些動作,比如播種,插秧,割谷子,打谷子,梳頭,織布等等。過去都是傳統的打法,比如農耕生活,是一些傳統武術的動作,近代加進去的是一些體育和舞蹈動作的基本功,所以近代的苗族鼓舞比原來的好看多了。”1

據湘西花垣雙龍鎮毛坪村民間嗩吶藝人麻四章老師說:“苗鼓系團結圍妖時,打死了老妖后,人們只有剝其皮用皮蒙了三面鼓,一面送雷公,一面送皇帝,最后一面送巴代。巴代代表人民領了一面,除其還儺愿用外,人民在正月玩年可打,正月時上刀梯可打,七月的趕秋節可打,還有過去大富豪家庭中吃牛可打。至于現在是改革開放年代,民俗文化活躍,在涌入廣場舞的順行,各元文學藝術參入,苗鼓涌入其中,大小喜事也參合,五花八門。大概是“文革”結束以后才參合。”2

在上文苗鼓文獻中我們知道,苗鼓只有兩種功能,一是慶年,二是慶神。顧名思義,表演場域只有在新年正月里和椎牛、椎豬的祭典中進行表演。即使是慶年娛樂,也是本民族自身的一種娛樂方式。如今,苗鼓不僅搬進了苗族傳統婚俗中,更是以一種演出報酬的形式搬上了婚禮文藝演出的舞臺。

苗鼓,在不同時代、不同語境,扮演著不同的角色與功能,苗鼓本是用于神圣的祭祀儀式當中,但在全球化和“非遺”的語境下,苗鼓變成“非遺”后其功能慢慢的發生了變遷,到哪里都可以看到苗鼓迎賓儀式。苗鼓搬進來各種儀式活動中,旅游景區的演出、苗族婚俗儀式的文藝匯演,甚至是商店開業表演都能看到苗鼓的節目。苗鼓從神圣走向了娛樂,從娛神娛人走向了苗族文化記憶符號。

(三)嗩吶——老藝人的守望與年輕藝人的“發明”

嗩吶,苗語稱“松納”。苗族還有木嗩吶、竹嗩吶。“嗩吶。用桐木制木管,前開7孔,后開一孔,上插帶有小圓盤的銅嘴,按小哨子。下套銅質喇叭……苗族接親嫁女,紅白喜事,歌舞歡慶,戲劇表演等都要吹奏嗩吶。”1在苗族,舉行椎牛、椎豬祭典以及接龍儀式中嗩吶是必不可少的,在苗鄉婚禮儀式中,嗩吶更是不可或缺,儀式中,嗩吶高亢的音色演繹出了結婚時的喜慶氣氛。苗族婚禮儀式嗩吶吹奏的曲牌有漢族的傳統曲牌、瑤族的傳統曲牌,還有現在流行的一些歌曲。

湘西苗族嗩吶曲牌

[苗族傳統曲牌 漢族傳統曲牌 民間藝人創作曲牌 通俗歌曲 《吃牛調》《接龍舞曲》《揭蓋碗酒》《過街號》《蹯街號》《蜜蜂過坳》《新娘子過坳》等。 《大開門》《小開門》《一枝花》《朝天子》《哭皇天》《水龍門》《蘭花草》《雙鳳朝陽》等。 《蛤蟆逗蛇》《畫眉斗嘴》《母雞抱蛋》《火車進苗鄉》《女人吵嘴》《殺年豬》《農家樂》《地捧豆》等。 《今天是個好日子》《北京的金山上》《媽媽的吻》《大花轎》等。 ]

(上表材料來源于嗩吶藝人麻素章老師、隆會老師、石金輝老師)

在苗族的婚禮演奏中,嗩吶是兩個人一起演奏,叫做公母音,“所謂公母音,即指苗嗩吶上的某一個音或某幾個音,演奏時正手用高八度吹,副手用低八度吹。實際上多是兩管嗩吶上的平行八度吹奏。”2在湘西苗族“公母音”更多的是一種藝人們的演奏技巧,由于指法和氣息的靈活運用,會演奏出高低八度的音。公母音一般出現在一首曲子中的最后一個或幾個音上。在麻四章老師口中,公母音的演奏更多的是藝人們擁有高超技巧的一種展示。在苗嗩吶演奏中呈現的一些“似準非準”的音,獨具一格,展現出苗家人的獨特風情。

筆者在對麻老師進行采訪時得知,苗族嗩吶的教學幾乎都是口傳心授,沒有五線譜、簡譜一說。著名嗩吶演奏家劉勇曾說:“嗩吶音樂的傳承是以口傳為主的,大部分地區沒有樂譜。”3在師父對徒弟進行教學時,嘴里哼唱著曲子的調調,在哼唱時也會加上幾個不是特別清晰的字音來代唱。

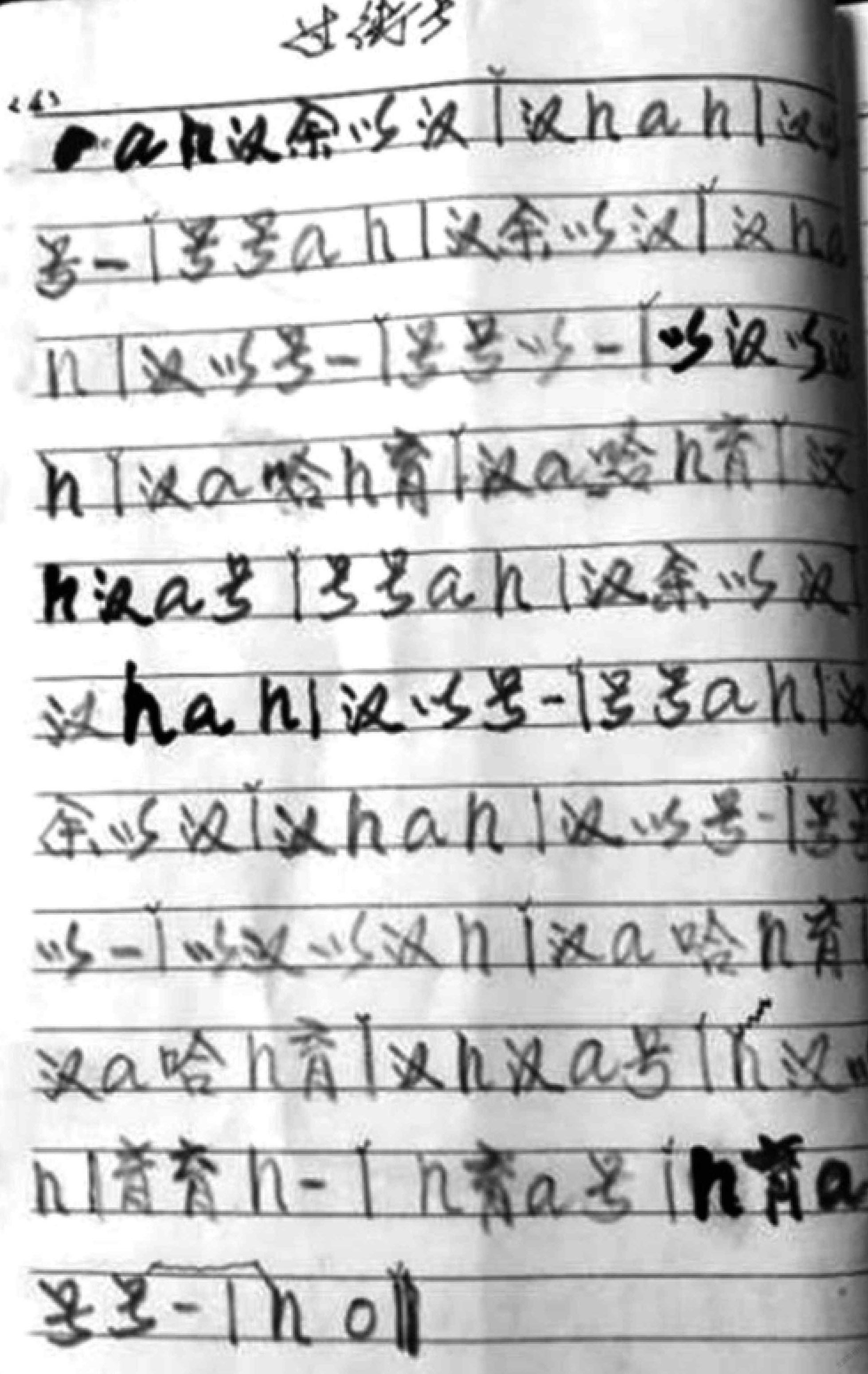

上圖是麻四章老師以自己的形式記錄的嗩吶曲《過街號》,這是苗族婚禮中吹奏最多的一首曲子,是在接親的路上吹奏的,路上吹奏次數不限,藝人一邊吹奏,接親儀式一邊舉行。這首曲子節拍多四四拍子,調式為 do調式,音階為五聲(do、re、mi、sol、la),以級進為主,節奏相對規整,滑音較多,旋律發展手法多由動機la—do往上帶動發展,基本音調的變化反復;旋律音中含微升do音。

在以前的婚禮儀式中,嗩吶聲不僅穿梭在各條山路小巷里,在堂屋中的“競賽”更為精彩。婚禮上,會有兩支嗩吶隊伍,藝人們不但展示自己演奏的曲目多,嗩吶技巧也要展現的淋漓盡致,其中《揭蓋碗酒》便是在婚禮堂屋中演奏的一首。這首曲目的演奏技巧及難度在于,藝人們會圍坐在桌子前進行,桌上放有一個空碗,嗩吶藝人在進行演奏時,一只手進行指法吹奏,另一只手則會把桌上的碗拿起來、扣在桌子上,可以倒酒、敬酒,喝完酒后還要把碗扣起來,可以反復做。兩只手是同時進行的,這就需要藝人們有非常熟練的吹奏技巧和左右手的協調能力。

嗩吶最多的表演就是在接親的路上來回反復那幾首曲子,民間藝人也多為老齡化的趨勢,且會吹的曲目也相對較少,有的甚至連自己吹的曲子都不知道叫什么,只知道在婚禮上吹什么曲子。能夠演奏苗嗩吶的老藝人們多為祖上傳下來的技藝,并且是自己內心真正的熱愛,苗嗩吶的禮樂功能在慢慢消失。嗩吶吹奏通俗歌曲,主要還是一些年輕的嗩吶藝人,主人家一般不會反對,雖然婚禮儀式性遭到了“破壞”,但是聽眾都接受,畢竟吹奏的也是一些歡樂帶有吉祥寓意的曲目,而且容易引起年輕人的共鳴。

四、苗族婚俗儀式音樂文化的當下

苗族傳統婚俗儀式音樂文化通過“非遺”的途徑已走向旅游商業化、全球化的道路。從表演者的族群身份來看,“主體性”已發生改變,不光是苗鄉人民可以打苗鼓、唱苗歌,筆者也可參與其中進行表演。表演者的職業身份變得模糊,在一場節目中,例如,苗歌傳承人既可唱歌又可打鼓,還可以主持;苗族巫師不但可以表演巫術演出,還可做一名流行歌手進行演唱;苗家、土家族、漢族等音樂盡可演出,每一位演出者都擔任著多重角色。苗歌、苗鼓、巫術本是苗族人民本民族進行的祭祀或娛樂活動,如今不光是在本民族,也在其他少數民族和全國各地進行商演。

(一)全球化視域下苗族婚俗儀式音樂文化

“全球化”(globalization)一詞最早是由泰奧多爾·萊維于1985年提出的,之后,這一詞被所有領域廣泛使用。苗族傳統婚禮,一開始就是一種自然的、原始的、古樸的婚姻制度,待改土歸流后,漢族儒家文化的介入,導致了苗族婚禮也實行漢族的“媒妁之言”與漢族傳統婚姻“六禮”1制度。“文革”時期,所有人不準自由戀愛,若是被發現了,便會開批斗大會來批斗談戀愛的人。改革開放后,年輕人慢慢的開始自由戀愛,從“父母之命,媒妁之言”的習俗,到現在普遍的“兒女愿意,父母隨從”。

婚俗儀式的改變就是全球化的結果,比如對過禮這一環節的簡化,由于大家都很忙,喝完喜酒馬上要趕往城市去上班(或打工、上學)。過禮也由原來的吃幾天飯到現在的吃一餐飯;用擔子挑嫁奩也都改為小型貨車接,傳統中女方至親家挑擔子的送一條褲子習俗,如今也都由紅包所替代,這便是現在大多數苗家人“過禮”的婚俗。

聘禮從最開始的面、米、肉、銀飾,從解放初期的幾十塊錢到如今的十幾萬不等聘禮;最具特色的苗銀變為了現在的黃金、鉆戒;接親的方式也發生了翻天覆地的變化,從抬轎到步行到小車,同村寨有車的人會把車子空出來讓結婚的人家使用,一般都是用最豪華的車來做婚車。

根據每個家庭的貧富情況而定,較富裕的家庭會請婚慶公司的來熱鬧婚禮現場,流行音樂、現代舞蹈、電聲音箱,統統植入苗族“傳統”婚俗儀式中。比如在演出之前,舞臺、音箱、燈光、道具等一切準備就緒。整場演出的節目有苗鼓《開場鼓》,獨唱《我只在乎你》(筆者唱),群舞《康美之戀》,現代舞《Bad Boy》,獨唱《父親》,群舞《也孟也如》,小品《即興》,苗歌《高腔》,黃梅戲選段《戲鳳》,群舞《湘西攔門酒》。節目中途吸收了旅游演出環節中的“互動環節”,邀請臺下的父老鄉親上臺唱歌,苗歌、流行歌皆可。在十八洞村演出時,一位新娘家的親戚身穿華麗的苗服,上臺唱了一首平腔。絢麗的燈光、巨大的音箱,手捧話筒,站在臺上面對觀眾唱苗歌,親戚略顯緊張。

婚禮上,新郎紳士的西裝,新娘浪漫的白色婚紗和漢鄉十足的秀禾服;婚房里擺放著風格獨特的婚紗照;伴郎伴娘在結親儀式中玩的在某些網絡平臺學習到的游戲項目;婚慶公司的文藝演出;苗族歌師堂上歌時使用的話筒音箱。這些元素,無一不是在全球化的視域下,對多民族文化的認同而促成的民族融合。

(二)“非遺”語境中的苗族婚俗儀式音樂文化

自2006年5月以來,湘西州已擁有各類非物質文化遺產項目3200多項,其中國家級非物質文化遺產項目30項、湖南省級非物質文化遺產項目101項、州級非物質文化遺產項目392項。2

在苗族人的婚禮中,結親嫁女要演唱苗歌,請歌師對歌、吹嗩吶、打苗鼓(比如趕“邊邊場”)等,隨著“非遺”事業的發展,“歌師”慢慢成為職業化的工作了。“非遺”前請歌師來唱“堂上歌”,主人家送歌師粑粑、糖果即可,現在是給歌師開工資了,據采訪得知,現在歌師的行情大概在600—800塊錢一夜,有的主家富裕的會多給一些。

鼓舞藝人、歌師、嗩吶藝人等都活躍在湘西苗族傳統婚俗儀式之中,對“非遺”的保護傳承起到了一定的推動作用。就拿苗鼓來說,它是苗族傳統文化的象征符號,它本身是建立在宗教儀式(比如椎牛)上的一種民間民俗文化活動,苗族人民通過鼓舞獲得儀式的靈驗性(比如還愿)以及潛在的娛樂性,從而實現了苗族民俗文化的程式化的傳承與傳播。苗族“非遺”商業化的運用,從經濟上來說擴展了它們的功能意義、傳播場域、傳播范圍,其儀式中樂舞(比如苗鼓)的儀式性、原生性、神圣性逐步轉化為展演性、娛樂性與審美性。3

同時,從另外一個角度看,無論是歌師還是鼓師或者嗩吶藝人,都趨向老齡化,因為越來越多的年輕人不會唱苗歌、打苗鼓,甚至有些經常在外地生活、打工的苗家人連自己的母語—苗語都不會講了,能夠請到的在苗族婚俗儀式中唱堂上歌的歌師年齡大多數在40歲以上。筆者對男苗歌師龍志明進行采訪時他無奈地說道:“我沒有徒弟,現在的年輕人都不愿意學這個了,覺得枯燥難學,就連之前和我學過一段時間的‘徒弟,學了一段時間就又沒學了,現在去開大車了。”

這一斷層性傳承的困境是當下所有苗歌師的焦慮與擔憂。“專業”苗歌師的進入,鼓舞在婚禮中的運用等等,為“非遺”的保護與傳承起到了一定的促進作用,但是真正的“還原”是需要所有人的努力。

(三)文旅融合下的苗族婚俗儀式音樂文化

湘西是神秘的,從沈老的筆下、黃老的畫中流淌著眾多出的民族風情、百里畫卷。“湘西州擁有300余個‘國字號生態文化旅游品牌、26個列入國家級保護名錄的“非遺”項目、12個4A級景區、23個3A級景區和1517處歷史文化古跡。”1上述材料說明了湘西旅游資料與文化資源的豐富與多彩,全域旅游視域下“有效的商業模式是促進民族地區文化產業發展的重要途徑”2。

筆者參加的這幾場婚禮中,主家均請民族文化演出隊進行文藝演出。一般是幾個年輕的苗家阿妹組建起來的一個文藝團隊。她們的職業不一,其中幾個被邀請來的演員是在十八洞村景區、芙蓉鎮景區、矮寨大橋景區、徳夯苗寨等景區的演員或者導游,她們有著豐富的演出經驗和語言表達能力,每個演員都能擔任演出中的各種角色。在旅游公司上班的這些演員都有受過專業的訓練,自己本是苗族人,對本民族的傳統文化有一定的底蘊,再加上自己的熱愛,并且長時間的接觸外來游客,于是,在這樣一個旅游的背景下,她們吸收了旅游公司演出的一些演出技巧,也會得知觀眾朋友們想要看到的一些節目。正是由于外來游客的不斷增多,并且為了能更好的傳承和從中更多的受益,在這些基礎之上,融合自己本民族的一些元素,組成一場既傳統又現代的文藝演出。

例如,湘西古丈縣夯吾苗寨旅游景區在2017年時開始將婚禮儀式搬到旅游體系中。婚禮表演中,演員有新娘、阿媽(新娘媽媽)、伴娘和媒婆。演出地點在已經布置好的婚房里。為了讓游客能有更加切身的體驗,景區“媒婆”會請游客(男士)扮演新郎與新娘來一場苗家婚禮拜堂儀式。婚禮流程由媒婆主持,游客坐在屋里觀看,并進行互動,有時還會有坐轎子的體驗。在2019年,湘西花垣十八洞村舉行的“脫貧脫單公致富——十八洞村相親大會”,來自五湖四海的朋友積極參加活動。據十八洞村旅游公司演藝部經理隆會老師講:“那天下著小雨,人特別多,車子都堵了幾里路,一動不動,由于路況堵車嚴重,以至于相親大會只搞了一上午,中午就結束了,我們還允諾朋友們明年還會繼續。”1

2021年5月20日,為慶祝中國共產黨成立100周年,進一步鞏固脫貧攻堅成果,推動花垣經濟社會各項事業的全面發展,十八洞村再次舉行了以“十八洞,我愛你”為主題的5.20中國十八洞相親節活動。

2021年8月14日,是我們中國傳統的七夕情人節。這天,湘西矮寨旅游景區開啟了一場“云中表白”主題的湘西苗族婚俗儀式直播。新郎新娘扮演者為矮寨景區演員。宣傳標語為“‘七待已久,‘夕望是你,十一點三十分云游矮寨奇觀,驚喜等你來拿!待到疫情消散,再‘湘見!”以一場苗族婚禮直播的形式宣傳了矮寨景區。

在全域旅游的大背景下,苗族傳統婚俗儀式音樂的商業運作,延伸了其生存的空間,某種意義上推動苗族傳統婚俗儀式的發展空間、傳播空間、世俗化功能。

五、余論

湘西苗族傳統婚俗儀式音樂文化在全球化、文旅融合與“非遺”語境下進行了一系列的變遷和“發明”,尤其是流行音樂與電聲樂隊的植入對傳統音樂文化提出了嚴峻的挑戰,但也迎來了新的發展機遇。苗族婚俗儀式音樂文化中的苗鼓、嗩吶、堂上歌等,從藝人們演出的無報酬到有報酬;從族群認同到社會認同;從娛神娛人到文化記憶符號;從敬畏到民俗;從民俗到娛樂、審美等多元化呈現與多樣化發展,給苗族人民帶來了一定的經濟效益。“非遺”傳承人或民間藝人在婚俗儀式中的一系列“傳統的發明”也許就是苗族樂舞文化走向旅游文化市場中至關重要的一步,但是需要守住傳統樂舞文化的“根”才是真正意義上的發展。今天,湘西苗族婚俗文化進入旅游市場,是民族精神、民間文化詮釋鄉村振興的時代潮流。雖然大部分年輕人關注的是現代樂舞文化在苗族婚俗儀式上的表演,比如婚禮上他們邀請筆者上臺演唱通俗歌曲就是一個明證,但從某種意義上也導致了湘西婚俗儀式音樂文化一種斷層性的改變。而且,在湘西苗寨傳統的婚禮儀式辦的越來越少了,很多在外面的年輕人婚禮都不愿意回家舉辦了,傳統婚俗儀式音樂文化的生存語境越來越窄。怎樣做好湘西苗族婚俗儀式音樂文化的傳承與發展,是筆者一直在思考的問題。

作者簡介:李靜,湖南師范大學碩士研究生;楊聲軍,湖南師范大學博士研究生。

1戰國時期楚國初置的郡,郡治在湖南沅陵,包括湘西地區和貴州東部地區。

2材料出處:筆者于2020年7月4日里耶秦簡博物館的田野調查。

3改土歸流就是改土官變成流官治理。

4吳榮臻、吳曙光:《苗族通史》,民族出版社,2007,第437頁。

5湖南省地方志編纂委員會:《湖南省志·民族志》,湖南人民出版社,1997,第188頁。

6黔東南苗族青年男女自由戀愛的活動方式。

7湖南湘西一帶苗族群眾的歌節。

8為紀念吳天龍英雄,湖南湘西一帶在這天舉行對歌等活動。

9流傳于湖南湘西花垣,立秋這天舉行,慶祝豐收,青年男女歌唱尋友,以歌傳情。

10“趕邊邊場”是湘西苗族地區的青年男女,通過趕場,對唱山歌,以歌傳情。

1就是為了討取愛情。

2吳榮臻、吳曙光:《苗族通史·五》,民族出版社,2007,第393頁。

3[清]蔣琦溥修、張漢槎纂、林書勛增修:《乾州廳志·卷之十四.藝文上》,復印版,第17頁。

4[宋]朱輔:《溪蠻叢笑》,中華書局,1991,第6頁。

5[宋]朱輔:《溪蠻叢笑》,中華書局,1991,第8頁。

6吳榮臻、吳曙光:《苗族通史·五》,民族出版社,2007,第407頁。

7[宋]朱輔:《溪蠻叢笑》,中華書局,1991,第7頁。

8羅繞典:《黔南職方紀略》,成文出版社,1974,第331頁。

1[清]李瀚章、裕祿:《湖南通志》,岳麓書社,第1059頁。

2[清]林繼欽等編、袁祖綬纂:《保靖縣志·卷十二.告示》,復印版,第15頁。

3凌純生、芮逸夫:《湘西苗族調查報告》,民族出版社,2003,第58頁。

4[清]黃應培等修纂:《鳳凰廳志·風俗》,岳麓書社,2011,第103頁。

5[清]董鴻勛編纂、張明華校注:《永綏直隸廳志》,團結出版社,2020,第271頁。

6湖南省少數民族古籍辦公室主編《湖南地方志·少數民族史料》,岳麓書社,1991,第387頁。

7曾繼梧:《湖南各縣調查筆記》,1938,第158頁。

1鄭英杰:《苗族婚俗倫理管窺》,《民族論壇》1989年第2期。

2當地苗家人所說的糖不是平時吃的糖果,而是一種小零食的統稱。

32021年5月11日于湖南師范大學音樂學院采訪花垣縣雙龍鎮毛坪村麻四章老師的口述。

4湖南省少數民族古籍辦公室主編《湘西苗族婚俗》,岳麓書社,1996,第71頁。

52021年1月21日于湖南湘西十八洞村竹子寨婚禮現場采訪歌師龍志明老師的口述。

62021年5月11日于湖南師范大學音樂學院采訪花垣縣雙龍鎮毛坪村麻四章老師的口述。

7湖南省少數民族古籍辦公室主編《湘西苗族婚俗》,岳麓書社,1996,第219-220頁。

1②湖南省少數民族古籍辦公室主編《湘西苗族婚俗》,岳麓書社,1996,第3-4頁、4-6頁。

1張曉清:《音色的采借》,《中國音樂學》2008年第2期。

2“堂上歌”,有的苗家人也會稱為“喜堂歌”,這是一種在苗族人婚禮上,喜事當天的晚上,由兩位歌師,一男一女,代表新郎新娘男女雙方,坐在堂屋中,進行對歌的一種形式。

1由湘西吉首市矮寨鎮苗歌省級非遺傳承人吳臘保老師與墨戎苗寨演唱。

2羅康隆、張振興:《苗防備覽·風俗考研究》,貴州人民出版社,2010,第154頁。

3石啟貴:《湘西苗族實地調查報告》,湖南人民出版社,1986,第385頁。

42020年7月16日筆者于湖南湘西花垣縣板栗村吳海深老師家進行的口述采訪。

12021年8月17日,微信口述史采訪湘西矮寨大橋景區演員時節海。

22020年7月16日筆者于湖南湘西花垣縣板栗村吳海深老師家進行的口述采訪。

1湖南省地方志編纂委員會編《湖南省志·第二十四卷·民族志》,湖南人民出版社,1998,第325頁。

2宋運超:《湘西苗嗩吶淺說》,《吉首大學學報(社會科學版)》1988年第3期。

3劉勇:《中國嗩吶藝術研究》,上海音樂學院出版社,2006,第62頁。

1舊時漢族婚姻禮儀,是指從議婚到完婚過程中的六種禮節,即納彩、問名、納吉、納征、請期、親迎。

2數據來源于湘西土家族苗族自治州文化旅游廣電局非物質文化遺產官網。

3楊志強、張應華、趙書峰:《“音樂與‘路文化空間互動關系問題”三人談實錄》,《音樂探索》2021年第3期。

1涂碧波:《推動湘西州全域旅游高質量發展》,《新湘評論》2021年第5期。

2胥悅紅:《全球化時代的民族地區文化產業發展研究——基于文化資源商業模式與全產業鏈建構的探討》,《人民論壇·學術前沿》2016年第22期。

12020年7月2日筆者于十八洞對隆會老師的口述采訪。