提高灌的藝術(shù) 增強啟的效果

【摘要】初中道德與法治課教學中堅持灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一,旨在糅合灌輸性與啟發(fā)性兩種教學方法。文章以部編版教材九年級上冊第七課第一框“促進民族團結(jié)”為例,提出了“重視灌輸性教學,聯(lián)系實際深耕文本;結(jié)合啟發(fā)性教學,營造民主教學氛圍;灌輸與啟發(fā)并重,抽象知識形象具體”的應(yīng)用策略。

【關(guān)鍵詞】灌輸性與啟發(fā)性;相統(tǒng)一;初中道德與法治課

【基金項目】本文是廣東省中山市市級課題“初中道德與法治課教學中落實灌輸性和啟發(fā)性相統(tǒng)一的實踐研究”(課題編號:C2020020)的階段性研究成果。

作者簡介:蔣梅芳(1983.01-),女,廣東省中山市小欖鎮(zhèn)旭日初級中學,初中政治一級教師。

習近平總書記在2019年3月18日的學校思想政治理論課教師座談會上提出了“八個相統(tǒng)一”,其中之一是堅持灌輸性和啟發(fā)性相統(tǒng)一。這為初中道德與法治課教師提出了新要求,為初中道德與法治學科指明了方向。

灌輸性教學不等同填鴨式教學,是把科學的理論知識和正確的價值觀灌輸給學生;而啟發(fā)性教學是通過案例、情境等教學活動引導學生分析、解決問題。那么,灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一如何應(yīng)用于初中道德與法治課?筆者嘗試把灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一應(yīng)用于課堂教學中,以下是筆者對此問題的一些愚見。

一、灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一在初中道德與法治課中的教學現(xiàn)狀

初中道德與法治課有著與其他學科不同的教學特征和要求。在課堂教學中,如果教師沒有處理好灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一的度,初中道德與法治課難以達到應(yīng)有的教學效果。筆者認為,在教學實踐中存在以下三個問題。

第一,只重灌輸性,忽視啟發(fā)性。初中道德與法治學科的理論知識較多且抽象,學生難以理解,如果教師單純地灌輸,學生只能囫圇吞棗地死記硬背。第二,只重啟發(fā)性,忽視灌輸性。部編版教材的活動設(shè)計多,啟發(fā)性強,如果教師沒把握好,容易忽視對知識的灌輸,同樣難以達到真正意義的啟發(fā)。第三,灌輸性與啟發(fā)性沒有相統(tǒng)一。教師對知識內(nèi)容講不透,教學就沒有達到灌輸性的效果;學生不能把所學的知識運用于實踐,啟發(fā)性的教育功能也會落空。

二、灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一在初中道德與法治課教學中的應(yīng)用價值

(一)落實立德樹人,彰顯學科特征

在初中道德與法治課教學中要貫徹立德樹人的教育理念,必須堅持灌輸性和啟發(fā)性相統(tǒng)一。學生因自身條件限制,無法自發(fā)形成符合教育目的的知識內(nèi)容,必須要通過教師的灌輸架構(gòu)起知識體系。要實現(xiàn)學生的全面發(fā)展,教師應(yīng)該在灌輸理論的同時進行啟發(fā)性教育,把灌輸內(nèi)容與實踐相結(jié)合,把所學知識應(yīng)用于實踐,提高學生的認知能力、明辨是非的能力。

(二)培養(yǎng)學科思維,引領(lǐng)價值方向

初中生處于價值觀逐漸形成的階段,容易受到外界思想的影響,如果缺乏正確的思想引導,會影響其正確價值觀的形成;反之,如果片面強調(diào)灌輸,缺乏啟發(fā)性教育,會演變成填鴨式教學。教師向?qū)W生灌輸正確的思想,啟發(fā)引導學生分析實際問題,探究問題,得出結(jié)論,發(fā)揮正確價值的引領(lǐng)作用。

(三)創(chuàng)新教學理念,提高課堂效果

灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一的教學方法旨在糅合兩種教學方式的優(yōu)點,是一種新型的教學方法。堅持灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一,使學科知識不單單停留在知識層面,還要注重對學生的啟發(fā),是對初中道德與法治課的創(chuàng)新。灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一的教學方法,改變了以往單一的知識傳授,能積極發(fā)揮學生的主體作用,給予教師有效的反饋,使教師不斷反思課堂教學內(nèi)容的拓展、教學資源的整合以及教學形式的開拓等,有效地提高課堂效果。

三、灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一在初中道德與法治課中的應(yīng)用策略

(一)重視灌輸性教學,聯(lián)系實際深耕文本

灌輸指教師把知識傳授給學生,學生把所學的知識內(nèi)化。要把灌輸與填鴨式區(qū)分開來,不能混為一談。對于灌輸?shù)睦斫獠辉谟凇肮唷弊直旧恚窃谟凇肮唷弊值膽?yīng)用。在課堂教學中,教師要認真分析課程內(nèi)容,把握好需要灌輸?shù)奈谋局R,把學科知識“灌”于學生,真正做到入耳、入腦、入心。

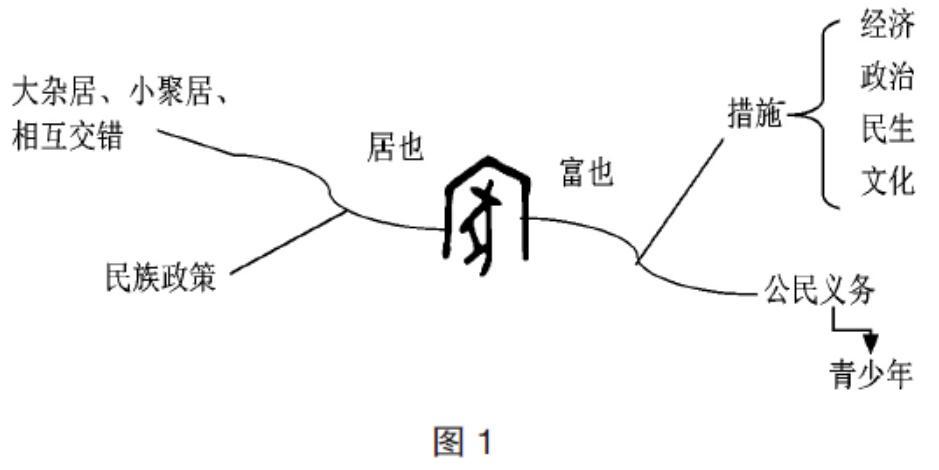

對于“民族團結(jié)”這一塊知識,學生的認識比較少,基礎(chǔ)相對薄弱。教師在課堂上可以通過舉實例、活動等形式灌輸相關(guān)的知識。首先,通過對“家”的甲骨文的理解,學生初步了解了本框題所需要掌握的知識,也是教師所要灌輸?shù)闹R。其次,結(jié)合案例、圖例等,形象直觀地把民族分布的特點、民族政策以及加快民族地區(qū)發(fā)展的措施等相關(guān)學科知識灌輸給學生。再次,以思維導圖的形式小結(jié)本框知識(如圖1),加強了對本框知識的灌輸,也是對本框知識的整合與梳理,有助于學生形成科學的學科思維。

(二)結(jié)合啟發(fā)性教學,營造民主教學氛圍

啟發(fā)性是指教師根據(jù)教學內(nèi)容,在講授過程中運用科學方法引導學生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、思考問題并解決問題,做到理論與實際相結(jié)合。學生不是枯燥無味地掌握知識,而是在民主和諧的教學環(huán)境中愉悅地學習知識。結(jié)合“促進民族團結(jié)”一課,筆者是通過以下方式進行啟發(fā)性教學的。

1.精選教學案例

根據(jù)本框知識選取不同類型的事例,在課堂教學中有針對性地講解,營造民主的教學氛圍,提高課堂教學效率。為了讓學生明確加快民族地區(qū)經(jīng)濟文化社會發(fā)展的必要性,筆者引用了第三次中央新疆工作座談會有關(guān)新疆經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)。通過對數(shù)據(jù)的分析,教師引導學生水到渠成地學習相關(guān)知識。

2.教學內(nèi)容問題化

教師根據(jù)教學目標、教學重難點及課程標準要求等,可以將教學內(nèi)容設(shè)計為不同層次、不同指向的問題,以便開展教學活動。例如,為突破本框難點,筆者設(shè)計了問題讓學生分小組討論:“黨和國家為鞏固民族團結(jié),在新疆地區(qū)采取了哪些措施?”引導學生將所學的知識與行為相聯(lián)系,在實際生活中自覺承擔維護民族團結(jié)的義務(wù)。學生圍繞問題進行交流、討論和分析,積極思考,引發(fā)思維碰撞,充分發(fā)揮主體作用,營造了民主的課堂氛圍,提高了啟發(fā)的效果。

(三)灌輸與啟發(fā)并重,抽象知識形象具體

教師在初中道德與法治課教學中,要做到灌中有啟,啟中有灌,灌輸與啟發(fā)并重,化抽象的學科知識為形象具體。學生在灌啟相結(jié)合下掌握學科知識,不是死記硬背、囫圇吞棗式地消化,真正達到外化于行、內(nèi)化于心的效果。

在講授“促進民族團結(jié)”時,筆者將具體的事例(以新疆的發(fā)展為副線索)穿插于本課知識灌輸中(以學科知識為主線索),把抽象的知識具體化,把本來離學生比較遠的知識拉近,讓學生更直觀、更直接地掌握,達到了灌輸與啟發(fā)的效果。

綜上所述,灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一在初中道德與法治課教學中的應(yīng)用,能彰顯學科特征,引領(lǐng)價值導向,提高課堂效果,促進課堂教學模式的創(chuàng)新。筆者從深耕文本、民主氛圍、學科知識等方面探索了灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一在初中道德與法治課中的應(yīng)用策略。“路曼曼其修遠兮,吾將上下而求索。”在以后的課堂教學中,筆者將繼續(xù)不斷探索提高灌輸藝術(shù)、增強啟發(fā)效果的策略。

【參考文獻】

[1]許敏.利用問題導向堅持憲法意識教育的灌輸性和啟發(fā)性相統(tǒng)一的策略研究[J].新課程(中學),2019(11):12.

[2]王詩雨.新時代高校思想政治理論課灌輸性與啟發(fā)性相統(tǒng)一研究[D].延安:延安大學,2020.

[3]習近平.用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人 貫徹黨的教育方針落實立德樹人根本任務(wù)[N].人民日報,2019-3-19(01).