翻譯美學視角下《王風·君子于役》英譯對比賞析

【摘要】《詩經》是中國第一部古典詩歌總集,不僅是中國詩歌的源頭,也是古典詩歌的精華所在。因此,把《詩經》翻譯成具有意美、音美和形美的詩篇,對東西文化的交流具有不可低估的意義。而近年來,翻譯美學逐漸發展成為翻譯研究領域中一門興盛的學科, 關乎翻譯中最高境界的藝術性,它的發展為文學翻譯批評提供了一種更為系統貼切的理論新視角。本文以《王風·君子于役》的兩個英譯本為例,從翻譯美學視角出發,對理雅各和許淵沖先生的英譯進行了對比賞析,以探討《詩經》英譯的普遍性規律。

【關鍵詞】《王風·君子于役》;《詩經》;理雅各;許淵沖;翻譯美學

【作者簡介】孫明月,女,漢族,河北工業大學外國語學院,研究方向:英語筆譯。

《詩經》是中國最早的一部詩歌總集,它不僅僅是中國詩歌的源頭,也是古典詩歌的精華所在。它承載著儒家重要的思想主張,具有超高的歷史傳承價值,是反映先秦民俗、歷史和文化的重要史料。自十九世紀以來,各種《詩經》英譯本出現,吸引眾多學者從翻譯策略、翻譯方法以及文化角度對不同的譯本進行研究。其中英國漢學家理雅各(James Legge)的The She King和中國翻譯家許淵沖的Book of Poetry是翻譯最成功,也被翻譯界研究最多的《詩經》英譯本。本文選取《詩經·王風》中的名篇《君子于役》,從翻譯美學的角度,對兩位翻譯大家的譯本進行賞析,以期借鑒古代詩歌外譯的本土經驗,發現普遍規律。

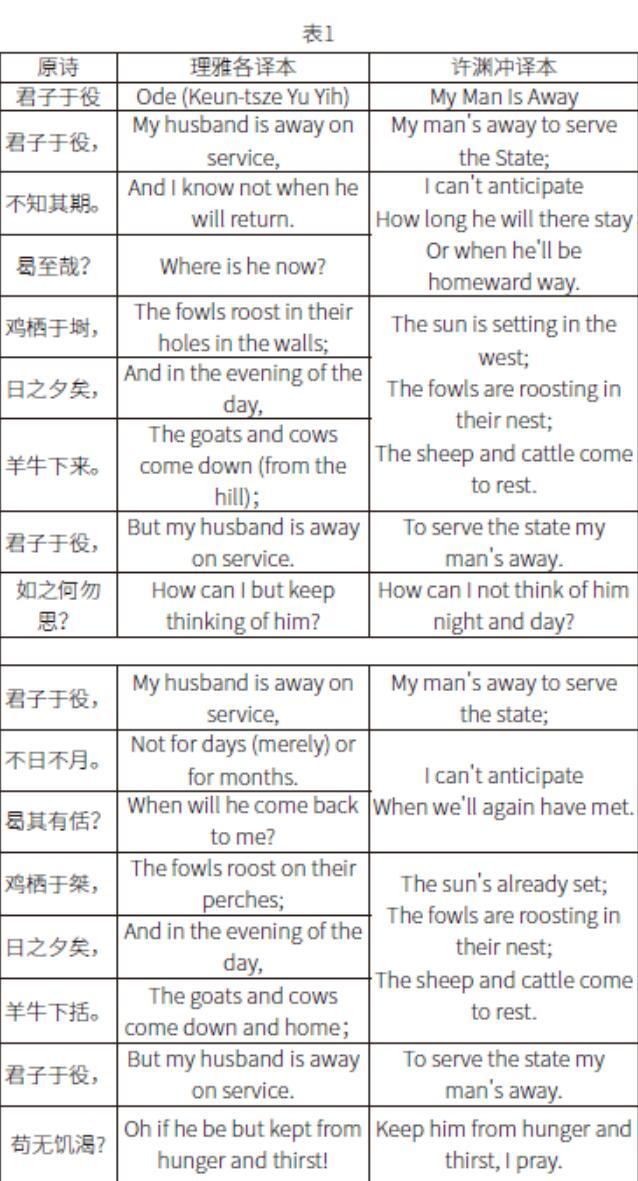

下面就結合理雅各和許淵沖的兩個譯本,從劉宓慶翻譯美學標準的其中三個方面來具體剖析這首詩歌,以探討譯詩的技巧和規律。以下是兩種譯本的對比賞析。

一、巧妙的意義含蘊

《君子于役》是中國古代第一部詩歌總集《詩經》中的一首詩。這是一首描寫妻子懷念遠行服兵役的丈夫的詩,語言之質樸,懷念丈夫之深切,千百年以來感人肺腑。全詩二章,每章八句,結構上采用重章疊句的藝術形式,描繪了一個真摯動人的生活畫卷。我們首先看理雅各和許淵沖對此詩的翻譯(如表1)。

首先來看,意首先體現在詩歌的標題上,“君子于役”作為標題,本來可以直取其意而譯之。但理譯采用變通法,譯為“Ode”,似有些頌歌的味道。其實此詩應屬《國風》中的《王風》,即反映民間生活的民歌。其后又加音譯(Keun-tsze Yu Yih)作為彌補。又有一譯作“Ode (scotice)”,可參考。而許淵沖將題目譯為“My Man Is Away”,傾向于描寫女子對丈夫的情意,點明詩歌的主人公及背景,對標題的內涵意義進行了改造,使譯文易于讀者理解和接受。

首句“君子于役,不知其期”,理譯“My husband is away on service,/And I know not when he will return”簡練準確而達意。許譯本也十分準確。首句的“役”可譯為“勞役”或“兵役”,兩者在此的處理都很恰當。

在“雞棲于塒”“雞棲于桀”兩句話中,“塒”指的是在墻上挖洞筑泥砌成的雞窩;“桀”指的是系雞的木樁。理譯本分別為“The fowls roost in their holes in the walls”“The fowls roost on their perches”,采用了直譯的手法,與原文的意思完全對應。而許譯本對兩句話的處理均為“The fowls are roosting in their nest”,即“雞群已經回了窩”,用意譯的手法展現出詩句所要表達的含義,并沒有與文本字字對應。這在“羊牛下來”“羊牛下括”兩句的翻譯上異曲同工,理雅各選擇譯為兩句不同的話,許譯本則用同一句話“The sheep and cattle come to rest.”來表達相同的內涵。

二、和諧悅耳的視聽美

詩歌最講求音樂性。中外詩歌,無論是傳統的格律體,還是現代的自由體,均對詩歌語言音韻、節奏有著自覺的追求。翻譯中講求“音美”就是要忠實傳達出原文本身的格律、音韻、節奏等方面存在的美感,力求譯文“有格調、押韻、順口、好聽”。這在理雅各的譯文中體現的并不十分明顯。而在許淵沖的譯文中,音韻美表現得十分充分。

理雅各在翻譯時采取了逐字逐句的翻譯方式,因而譯文每行長短不一,顯得既無韻腳,也無節奏,是典型的非韻體。從整體上來看,理雅各做到了“信”和“達”這兩點要求,但卻達不到“美”的標準。

許淵沖則考慮到了原詩的固有特征,第一節的押韻模式是AABBCCCB,在第二節采用了AABBCCBB。/ei/的低沉雙元音的頻繁使用,為整個詩歌營造了一種濃重的氣氛。兩節的最后幾句“如之何勿思”和“茍無饑渴”的翻譯,是這首詩的精髓。一方面,它們描繪了妻子對丈夫的深愛和對丈夫不在身邊的極度憂慮。妻子“日日夜夜”思念著自己的丈夫,無奈地“祈求”丈夫不饑不渴。“我祈禱”既是詩的高潮,也是結尾——這是可憐的妻子唯一能做的事。另一方面,“day”“pray”與“away”音韻和諧,構成了此詩的音樂性,營造出一種綿延不絕、余音繞梁的視聽盛宴。

三、均衡的結構形態美

《王風·君子于役》的結構以四字為主,間以三五字的句法,分上下兩節。重復是《詩經》常用的修辭方式,但在結構重復中有少量詞語變動出現。原文中除了“如之何勿思”一句之外,其他都是由四字句構成,這也是《詩經》中大多數作品的特點。雖然兩個譯本的長度參差不齊,句型也在變化,但整體生動、自然,排列較為緊湊。

理譯本譯文和原詩一樣是16行,但句式長短不一,在形式上脫離了原詩的體系,這與許淵沖的譯文形成鮮明對比。許淵沖則采用韻體的方法,將譯詩共分為兩節,每節只有九行,基本上形式與原詩保持一致;同時在韻腳和音步上也下足了功夫。我們可以這樣認為,許淵沖先生的譯本再現了原作的形式體系和藝術風格,體現出了均衡對稱的結構美和整齊劃一的形式美。

《詩經·君子于役》是表達思念之情的杰作,理雅各忠實于原文本,向讀者傳達出詩歌的含義和情感;而許淵沖則是基于翻譯“三美”理論,準確生動傳神地再現了原詩的內涵意義和神韻風采,最大程度上保持了原詩的形式與結構,韻律上富有歌詠性,節奏感強,可謂詩歌譯文中的佳作。中國優秀傳統文化作品底蘊深厚,其格韻不僅體現在意義含蘊、視聽感受、結構形態上,同時也體現在更深層次的意境傳達上,那么這就要求譯者在翻譯作品時,盡可能達到“三美”的要求。同時,傳統文化作品的翻譯在兼顧“意美”“音美”“形美”標準的同時,可以在原作的基礎上加之創譯,力爭將中國詩歌譯出風采,助力傳播中國優秀傳統文化。

參考文獻:

[1]郭建中.翻譯:理論、教學與實踐[J].中國科技翻譯,1997(2):1-5,10.

[2]柏學翥.英漢古典詩歌韻律形式比較[J].淮北煤師院學報(社會科學版),1997(4):109-114.

[3]袁行霈.中國詩歌藝術研究[M].北京:北京大學出版社,1998.

[4]許淵沖.漢英對照中國古詩精品三百首[M].北京:北京大學出版社,2004.

[5]文軍,郝淑杰.國內《詩經》英譯研究二十年[J].外國語言文學,2011(2):93-98.