數字時代下策展機制的轉變

摘 要:當下,我們已進入數字時代,技術的發展給社會帶來巨大變化,也在不斷重塑我們的生活。博物館作為提供公共文化服務的機構,隨著社會的發展一直在發生變化。策展是博物館的重要工作,數字時代下最直接的變化體現在空間、活動、主體三個方面。關注策展在數字時代出現的新變化,建構各種可能性,對策展和社會美育的發展均有裨益。

關鍵詞:數字時代 策展 觀眾賦權 社會美育

數字技術的發展使得知識的生成、表達、處理和傳播發生了巨大變化。在數字時代,傳統知識生產者的地位和話語權被弱化,受眾不再是純粹的信息接收者,而是扮演著知識生產者的角色。這樣的轉變促使策展也發生了轉變。本文將從策展的傳統場域和關聯主體,即文化空間、文化活動、文化主體三個維度審視策展機制在數字時代的轉變。博物館的公共文化空間屬性使其成為連接藝術世界和公共領域的樞紐。在知識生產和社會接受之間,博物館通過展覽來實現社會美育功能。數字時代,策展機制的轉變能使受眾從被動接受變為深度參與,將藝術品與受眾真正連接起來,發揮博物館作為社會美育媒介與載體的作用。

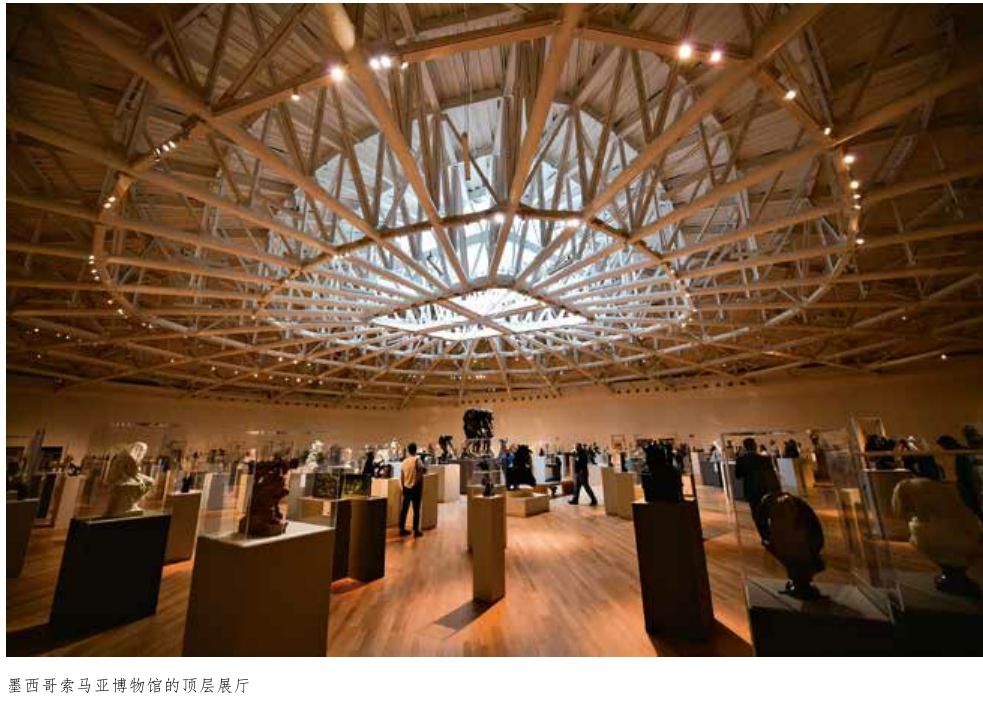

1.博物館空間的傳統角色

長期以來,博物館被認為是生產知識的神圣空間。在這個空間中,博物館通過建構關于藝術品、藝術史和當代文化的對話,始終扮演著引領大眾接受知識和思想的角色。回顧中外博物館發展的歷史,不難發現,雖然不同國家、不同時期博物館的定位、功能和角色都有不同,但具備了三個共同特征,即均是自上而下的知識生產結構,均具有服務政治、經濟、社會的作用,都具有權威性,受眾始終處于被動地位。博物館作為公共文化空間,表面上是完全開放的,似乎所有人都可以進入,但其隱形門檻依然存在。譬如文化水平低的人進入博物館的欲望相對較低,這實際上就是博物館對這一群體的隱形排斥。博物館自上而下的知識生產結構和教化民眾的姿態,會給公眾造成無形的智識負擔。人們走進博物館,如同走進一個權力空間。在博物館里,人們的行為均要遵循一定的標準和規范。在這個空間中,人既是存在、發展的主體,也是被關注、被規訓的對象。這種規訓的意味在今天已經淡化了不少,但依然存在。隨著當代藝術被擺在一個極高的位置上,人們對博物館展品的觀察變成了一種仰視,負責管理展品的策展人和博物館掌握著很大的話語權和決定權。

2.博物館空間的角色轉變

本雅明在《機械復制時代的藝術作品》一書中提及機械復制技術消解了藝術的“光韻”(Aura)。[1]藝術的光韻包含三層意義:一是藝術的原真性,即在地性靈韻;二是藝術品的膜拜價值;三是審美的距離感。藝術品在不同的空間建構中可以與空間形成新的關系,孕育出一種在地性的靈韻,而這種靈韻在技術革命之后卻逐漸消弭。大部分人第一次接觸《蒙娜麗莎》,看到的并不是法國盧浮宮博物館中的原作,而是復制品。攝影技術的發明打破了時空限制,人們不必親身到博物館就可以欣賞藝術品,但也因此無法感受到藝術作品的原真性。

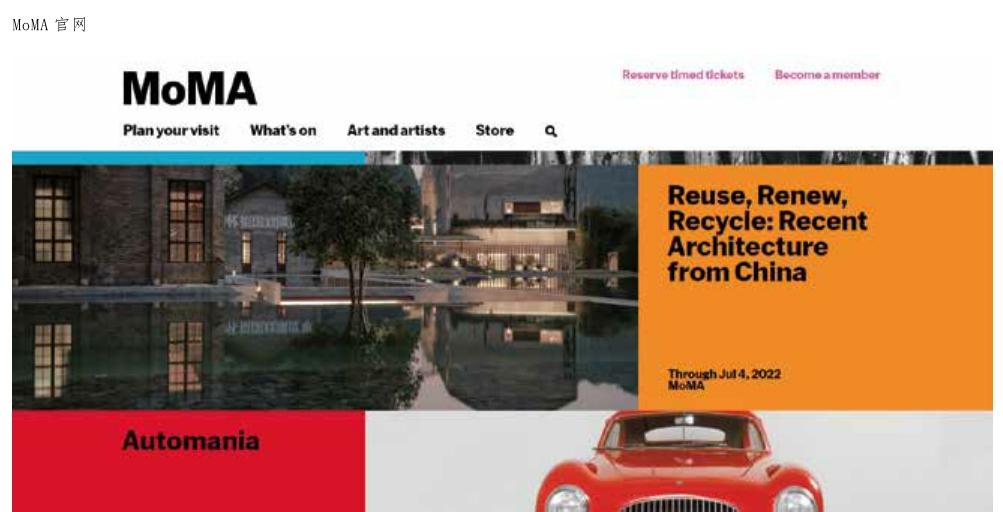

機械復制技術不僅使藝術品的在地性靈韻和審美距離感消失,同時也削減了博物館空間的權威性。在《無墻的博物館》一書中,安德烈·馬爾羅認為博物館傾向于將搜集而來的作品與其原始功能分離,甚至將肖像畫轉化為圖片。數字技術的發展讓空間進一步被壓縮,呈現最小化、扁平化。比如,紐約現代藝術博物館(MoMA)作為全球館藏數字化程度最高的藝術博物館之一,已在官網開放了超過9.2萬件館藏作品的數字資源。目前,越來越多的博物館開放了一定數量的優質藝術品數字資源,為大眾了解藝術拓寬了渠道。

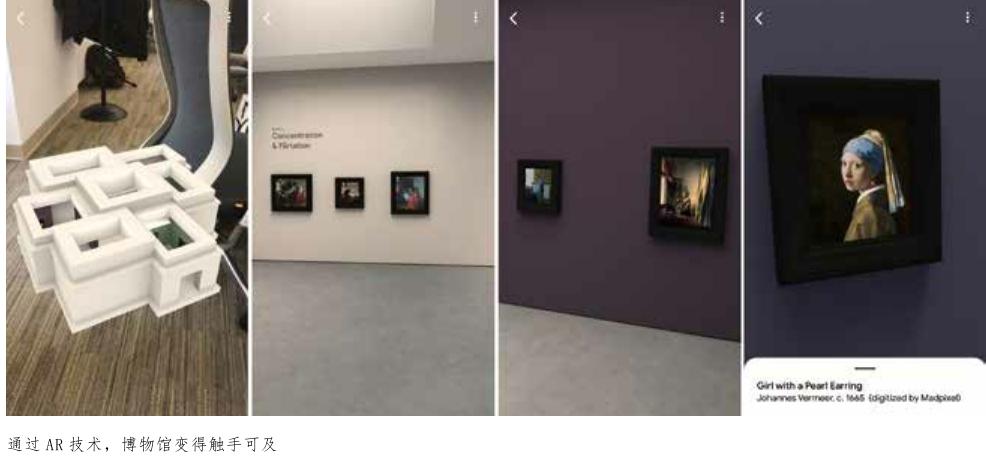

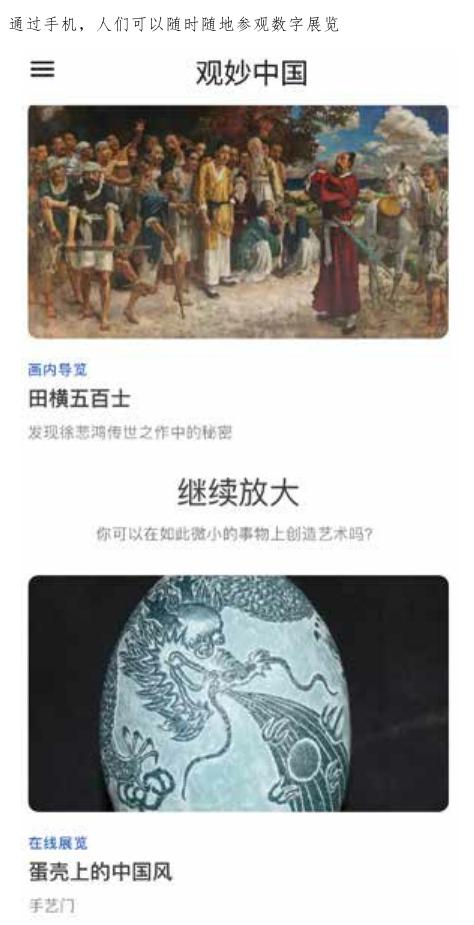

博物館長期以來一直將其物理空間視為連接時間和空間的特定存在。隨著數字時代的到來,博物館空間的概念不斷擴展,從實體空間擴展到網絡空間,衍生出一個新的概念——虛擬博物館。虛擬博物館的出現,有利于發揮博物館社會美育的作用。第一,虛擬博物館增強了觀眾審美體驗的多樣性和復合性。觀眾可以借助AR(增強現實)、VR(虛擬現實)、通信技術獲得立體復合的審美體驗。例如,英國倫敦科學博物館推出的“Web Lab”互動展覽,該展覽由五個互動實驗裝置組成,觀眾可以前往博物館親身參觀,或是通過網絡瀏覽器在線參觀。通過這些互動實驗裝置,展覽現場的觀眾可以與網絡觀眾進行實時合作。第二,虛擬博物館打破了觀眾審美體驗的時空限制。借助數字技術,觀眾可以隨時隨地、不受限制地參與博物館的各種活動。如在“每日故宮”App上,用戶不僅能夠瀏覽了解故宮的藏品,還可以將藏品的高清圖片下載下來作為壁紙使用,從而實現審美體驗與生活場景的無縫銜接。

在傳統的策展模式中,策展人是將藝術家各自獨立的作品以某種結構性的思考或藝術史話語的邏輯在特定的空間中重組。在數字時代,策展經歷了從線下構思到虛擬策展、從實體展示到數字展示的轉變,呈現出開放的文化態度和文化立場。

1.虛擬策展

數字虛擬空間對人類社會的影響毋庸置疑。虛擬策展是虛擬博物館發展過程中產生的全新理念,其目的在于讓更多人參與到展覽實踐中來。國內外關于虛擬策展的實踐屢見不鮮。如Cultural Institute平臺,既是線上博物館和文化中心,也是開放的虛擬策展平臺。它最大的特色是整合了藝術、歷史、地理等多元文化領域的內容,將高分辨率的藝術作品圖片、珍貴的歷史影片、世界文化遺產的現實街景等集中在一個平臺上。在這個平臺上,用戶不僅可以自由檢索和觀賞藝術品,還可以利用上述數字資源自主進行虛擬策展。

在國內,中央美術學院就曾做過“虛擬策展實驗項目”。該項目由大學牽頭、美術館支持,為博物館人員、美術館人員、藝術家、策展人、觀眾等提供了一個交流策展經驗,進行策展實踐的平臺。這一項目能夠為用戶提供國內外博物館、美術館的虛擬展覽空間、各種藝術數據、展具模型以及自行上傳內容的端口,無論是專業策展人、學生還是公眾都可以在平臺上共同探討和實驗新的策展理念和方式。虛擬策展無論是作為一種數字技術還是一個公共平臺,對觀眾而言都是易獲得、易接受的。為了鼓勵觀眾參與虛擬策展,虛擬策展平臺提供高清藝術素材,開放數字資源使用權限,將策展權與大眾分享這一行為推向極致。觀眾深度參與策展,有助于個人審美能力的提升,博物館也通過這種方式最終實現了社會美育的目的。

2.數字展示

如今,博物館對數字技術越發重視,不斷推出新的展示方式,但真正的廣泛應用還是在特定契機下實現的。在新冠肺炎疫情的影響下,博物館為防控疫情選擇暫時關閉線下場館或嚴格控制進館人數,以線上展覽等數字方式代替現場展覽。為此,國際博物館協會副主席安來順指出兩個關鍵點,“置于新冠肺炎疫情這一特殊背景之下,博物館數字資源的最大化利用,有兩方面的價值應當被充分認識到:一是線上呈現的精美文物和藝術品,確實能給足不出戶的人們提供愉悅的審美體驗,在一定程度上舒緩了人們由于疫情引起的焦慮情緒,即使在疫情過后,其對消除疫情后遺癥,滿足人們向往美好生活的需求也是有幫助的;二是通過實戰驗證了博物館數字化成果的真正社會效果和公眾喜愛程度,以便更有針對性地提升這些項目的質量”[2]。

盡管目前來看,博物館數字化進程加速的緣由更多源自藝術的療愈功能,但在推進數字化進程中,博物館也促進了資源的開放共享,提升了美育的質量——博物館將館藏轉化為數字圖像,對公眾開放館藏數據庫,促進了藝術教育的扁平化。通過3D全景、AR、VR、直播、360度全景觀看等數字技術,博物館給予觀眾無限靠近作品、討論和分享作品的便利。如2020年3月,布達拉宮完成了千年歷史上的首次直播,不到一小時便獲得了92萬網友的88萬次點贊。在直播里,鏡頭帶觀眾近距離參觀經書,登上布達拉宮紅宮的頂層,遠眺整個拉薩城。觀眾不僅可以借由自由討論、分享、點贊的方式發聲、表達態度,還獲得了很多游覽時從未被授予的權力,如參觀平日禁止開放的區域,近距離觀看出于保護原則不展出的文物等。數字展示的出現和發展不僅是為了回應后疫情時代人們對藝術療愈功能的渴望和需求,更是為了回應人們對審美的更高要求和對美育資源的極度渴求。

1.策展人角色地位的轉變

策展人(curator)一詞源于拉丁文的“curatus”,意指“cure/care”,包含“保管/照顧”的意思,最初是指照顧未成年人和精神病患的看管者。策展人發展至今,語義經歷了三次標志性的變化。第一,看守者。現代策展人的萌芽始于資產階級的收藏嗜好。17世紀時,富豪會利用私人空間存放和展示收藏品,負責看管和照顧收藏品的人便被稱作看守者。第二,從看守者轉變為闡釋者。展覽所展出的作品全由策展人思考后以某個核心概念串聯而成,形成一種嶄新的聯系。策展人開始掌握話語權,成為闡釋者。第三,“人人都是策展人”。現代策展人語義的擴展得益于數字文化的發展。近年來,由于社交網絡和數字技術的飛速發展,人們時時刻刻通過手機、電腦等智能設備進行實時的信息交流。在海量的信息面前,如何梳理、挑選適合自身的文化內容成為現代人的迫切需求。“人人都是策展人”的觀念就此誕生。在數字時代,過濾、編輯、整理、組合一個歌曲清單的人也可以被稱為策展人。在《CURATION策展的時代》的序言中,有人提議用“Curation”替換“Curating”,并且列出公式“Curation=Content+3C(Context、Comment、Conclusion)”,將策展定義為以策展人的價值觀和世界觀為基礎,從信息洪流中挑選信息、賦予意義并與網友分享。[3]在數字時代,策展人的語義被無限泛化,職業門檻被拉低。策展人語義的變遷也從側面反映出策展人的權力由微到盛、盛極轉衰的過程。

“策展人”語義的變遷只是數字時代策展人角色地位變化的表現之一,還有一個轉變是策展人與觀眾的關系。《華爾街日報》的一篇文章提及越來越多的藝術機構開始探索將策展工作外包給大眾,[4]而數字技術和社交網絡讓大眾分享策展權力成為現實。美國西雅圖的弗萊伊藝術博物館在2004年就通過社交網絡策劃了一場別開生面的展覽——“#Social Medium”。主辦方通過社交網站Instagram、Facebook和圖片社區網站Pinterest、Tumblr發起投票,讓網友決定展覽的作品組成方案。這項策展活動最終吸引了4468名來自世界各地的參與者,由他們共同投票決定了“#Social Medium”的展出作品。

在傳統的知識生產結構中,展覽體現了專家和策展人的觀點與邏輯,知識的傳遞是自上而下的。而在數字時代,策展人與觀眾的關系和地位被重新界定。在數字技術與社交網絡的雙重作用力下,觀眾一躍成為策展人的合作伙伴,雙方共同完成審美體驗的創造。在這種情況下,“人人都是策展人”的設想得到一定的實現,策展人不再掌握獨有的信息資源和闡釋權力。博物館開放權力的行為提供了場景和機制的便利,讓觀眾介入作品,參與一種更大型的交互式藝術創作,進而產生新的聯系與思維,成就了一種藝術的創造與意義的建立。[5]觀眾的參與使展覽得以更好推廣,展覽所要表達的情感得以深化、主題得以升華、體驗感得以加深。策展團隊的審美意識與觀眾的思想持續對話,形成全方位、深層次、多面向的社會美育活動。

2.觀眾地位與參與方式的轉變

1981年,新博物館學的概念首次在法國博物館學家安德烈·德瓦雷(André Desvallées)的《博物館學關鍵概念》一書中出現。在關于博物館的社會角色的討論中,相較于以收藏為中心的傳統博物館,德瓦雷更加強調博物館的社會責任和跨學科特質,同時鼓勵更新的交流與表達方式。馬克斯·羅斯(Max Ross)在《解讀新博物館學》一文中提到,“以觀眾為中心”早已在新博物館學(New Museology)中成為新的轉向。自20世紀70年代以來,博物館行業經歷了翻天覆地的變化,政治和經濟的壓力迫使博物館的專業人員將他們的注意力從藏品轉移到觀眾身上。[6]在新博物館學的語境中,從理論到實踐層面都強調了觀眾的中心地位。在此基礎上,觀眾參與藝術的方式也發生了改變。

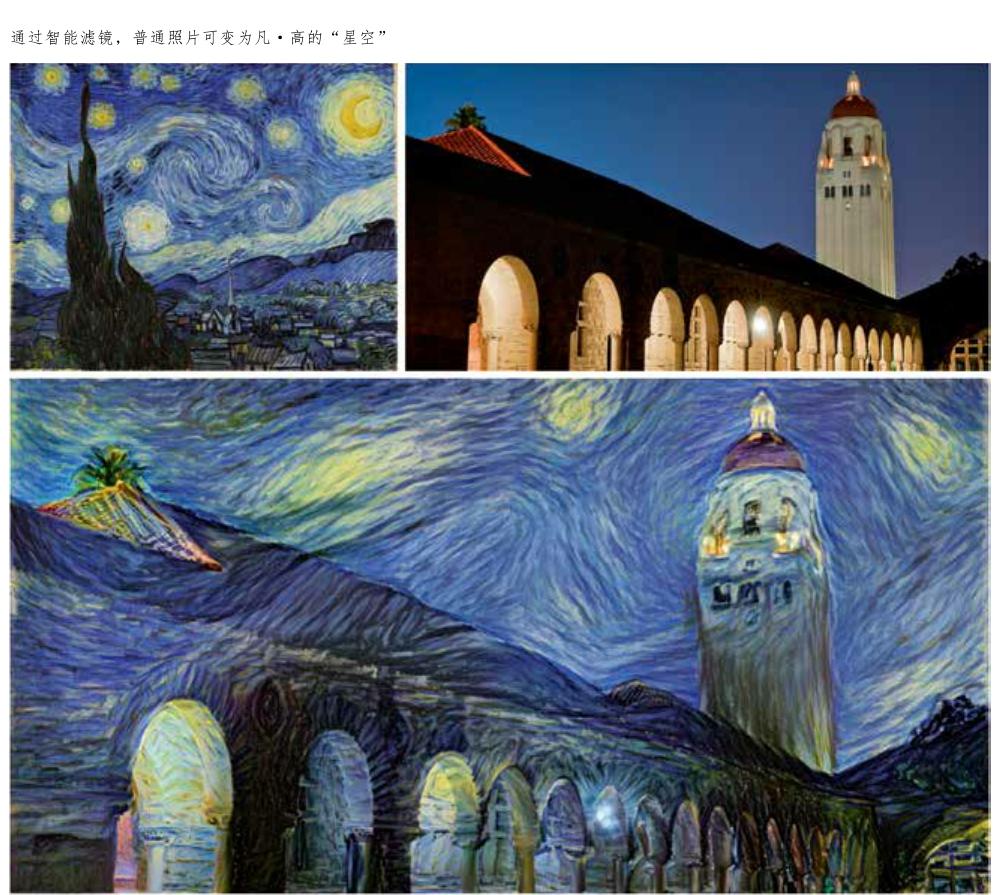

第一,館藏數字化開拓了觀眾的參與方式。安德烈·馬爾羅認為藝術的生命力在于不斷打破已有形式,創造新的藝術形式。隨著博物館對公眾開放館藏數據庫,觀眾可以在線瀏覽藝術品的數字圖像,不受時空限制地數十倍放大作品、觀看細節,還可以利用這些素材進行二次創造。2020年,一款名為“藝術濾鏡”的應用出現,運作人工智能算法從色彩、風格、構圖等各個維度分析大量藝術名作,形成多種藝術風格的濾鏡,供用戶選擇以裝飾自己的照片。館藏數字化既是博物館數字化的起點,也是觀眾參與藝術的方式深刻轉變的第一步。

第二,社交媒體成為文化再生產的工具。如今,社交媒體已經滲透進生活的方方面面,徹底應驗了馬歇爾·麥克盧漢“媒介是人體的延伸”的預言。社交媒體同樣影響和改變了觀眾參與藝術的方式。學者凱澤曼分析了社交媒體的基本構成要素,其中包括了“共享”[7]。在數字時代,人們的社交行為更多地轉移到虛擬空間,熱衷于從現實中尋找素材并分享到網絡上。參與藝術活動對自我形象的塑造有所裨益,因此人們樂于通過觀展的方式展現自身的藝術品位,傳遞藝術概念。

自2005年起,美國華盛頓倫威克美術館(Renwick Gallery)取消了“禁止拍照”規則,因此吸引了更多觀眾。其他博物館紛紛效仿此舉,甚至策劃了鼓勵自拍的活動。2014年,博主和文化愛好者瑪爾·迪森發起了“博物館自拍日”活動,邀請觀眾在博物館自拍,所分享的照片還必須貼上“#Museum Selfie”的標簽。公眾史學家埃米莉·奧斯瓦爾德參與了這一活動,并指出這種非常規策略破除了觀眾不敢走進博物館的許多障礙。她認為:“一張好的自拍照需要拍照者和看照片的人仔細觀察展品或藝術品,這因而誕生了一種全新視角。”[8]觀眾與藝術品同框自拍的行為,除了為無生命的對象賦予新的觀看視角以外,作品也與個人建立起連接。這種簡單的自拍行為給觀眾提供了反思媒體、博物館和策展權威的機會。

另外,“博物館自拍日”活動后來引申出的觀眾主動構思、自發為照片添加標簽的行為,使得觀眾從拍攝者轉而成為“意義生成者”。觀眾利用社交媒體來詮釋和傳播自己的觀點,間接地塑造了一種具有社會性意義的知識結構。這種由觀眾自由“貼標簽”(Tagging)的現象,無形中顛覆了過去由策展人、藝術史學家等專業人員構成的自上而下的知識生產結構。這可以視為博物館在數字時代的權力開放,觀眾不再處于被動接收信息的地位,而是主動生產故事和意義。這是個體審美意識和情感被牽連和喚醒的過程,也是社會美育擺脫知識傳播表面化的過程。

1.專業人士與大眾群體的對立

數字時代下策展的轉變似乎說明知識、權力、生產能力極度分散的世界離我們越來越近了。但觀眾真正獲得權力了嗎?事實上,博物館利用社交媒體發起參與式策展活動時,表面上是讓觀眾決定一切,但在實際操作中依然離不開專業策展人員的引導。博物館看似將策展工作“外包”給大眾,實際依然有專業團隊在網絡上進行監督,及時將不合適的內容和觀眾評論刪除。展覽正式開始前,由大眾選出的作品依然會經過策展人的篩選,那些符合策展人理念的“合格”的作品才會被展出。因此,展覽最終的風格和取向還是取決于博物館的策展團隊。對觀眾來說,響應博物館的“召喚”似乎是一種深入了解博物館的方式,但這種響應無形之中也體現出博物館的權威性。召喚本身便具有布置任務的性質,自上而下的教條意味依舊存在。此外,國外策展業已經出現將學術空間和商業空間嚴格區分的現象,適合觀眾自拍的展覽,如大規模的“網紅展”“沉浸展”被粗暴定義為商業空間。

上述種種均體現出博物館和策展團隊權力的不完全釋放,它們依舊保有傳統的權威意識,對觀眾的智識水平并不信任,或是劃出特定區域供觀眾自娛自樂。博物館和策展團隊對公眾的審美認知能力存在一定誤區,它們將知識生產與社會美育置于對立的位置。但其實二者是相互促進的關系,只有深度挖掘、全面提升社會美育的功能,才能促進知識的生產與傳播。

2.策展人過度倚重技術的現實傾向

數字時代下,策展被運用到各種情境中,變相地賦予觀眾參與的權力。策展(curating)一詞實不能簡單地僅以“整理事物”視之,反而要期待提供更多的可能性。換句話說,透過藝術,策展具備產生想象的潛能,能從現實中制造一個新世界,這是一種對抗平庸的原力,引領觀眾進入另一個層次的視野。[9]因此,在邀請觀眾進行參與式策展時,其實更不能忽略專業性的指導,如提供歷史背景、文獻資料等,引導觀眾進行歷史性回顧和批判性思考。參與式策展的目的在于通過創造性的工作為過去或未來創造意義,而不是簡單吸納社會個體的策展意見,以游戲的態度對待策展工作。

另外,在科技展、沉浸展等大行其道的當下,專業策展人越來越傾向使用更多技術性的、“花里胡哨”的東西來博取觀眾在社交媒體上的“喝彩”(點贊、評論)。策展工作的評判尺度仿佛越來越傾向于互聯網平臺的共享性和社交性。在《淺薄:互聯網如何毒化了我們的大腦》一書中,尼古拉斯·卡爾提道:“即使因特網讓我們方便地獲取了大量信息,它也正在把我們變成更加淺薄的思想者,簡直是在改變我們大腦的結構。”[10]

在數字時代,博物館和策展工作全盤否定、排斥技術固然不可能,但過度倚重技術、忽視思考性反而會因小失大。博物館作為重要的公共美育空間,在運用技術與觀眾產生更多互動的同時,應思考如何善用技術來創新性地展現藏品的美學價值、歷史價值、文化價值,并轉換為豐富的社會公共美育資源,從而提高觀眾的藝術認知和審美體驗。否則,赫胥黎式的文化構想就離我們不遠了。

博物館是實施社會美育的重要場所,其中無數的藏品和展覽共同構成豐富的美育資源。數字時代背景下,策展作為博物館實施社會美育的重要環節,其發生的空間、作用的手段、參與的主體都在發生深刻的數字化轉變。從實體空間邁向虛擬空間、從線下構思到虛擬策展、從受眾被動接受到主動深度參與,這些轉變都見證著這樣一個事實:數字時代的策展已進入一個新的階段,那就是在實現社會美育的核心訴求之下,最大限度地打破時空、地域、身份的限制,讓美育資源抵達公眾。

(陳清愉/深圳大學文化產業研究院)

注釋:

[1]瓦爾特·本雅明.機械復制時代的藝術作品[M].王才勇,譯.北京:中國城市出版社,2002:10-11.

[2]李晨,耿坤.后疫情時代,博物館數字文化·資源開放走向常態化[EB/OL].(2020-06-19). https://www.sohu.com/a/403042045_12 0209831.

[3]佐佐木俊尚.CURATION策展的時代:“串聯”的信息革命已經開始![M].郭莞琪,譯.日本東京:經濟新潮社,2012:1-2.

[4]Gamerman, Ellen. Everybody’s an Art Curator: as More Art Institutions Outsource Exhibits to the Crowd, Is It Time to Rethink the Role of the Museum [EB/OL].(2014-10-23)[2018-9-3].https://www. wsj.com/articles/everybodys-an-artcurator-1414102402.

[5]林佩淳,范銀霞.從數位藝術探討互動觀念、媒介與美學[J].藝術學報,2004(74):99-111.

[6]Ross M.解讀新博物館學[J].博物館與社會,2004,2(2):84-103.

[7]Kietzmann J H, Hermkens K, McCarthy I P, et al. Social media Get serious! Understanding the functional building blocks of social media[J]. Business horizons, 2011, 54(3): 241-251.

[8]梅格·福斯特.在線與拓展?:數字時代的公眾史學與歷史學家[EB/OL].李娟,譯.(2020-01-02).https://www.sohu.com/ a/364359423_507384.該文翻譯自:Meg Foster. Online and Plugged In : Public History and Historians in the Digital Age[J]. Public History Review, vol. 21, 2014, pp. 1–19.

[9]呂佩怡.策展(Curating)/策展(Curation)?[EB/OL].https://mag.ncafroc.org.tw/ article_detail.html id=297ef722719c827a017 1aad1b4b6001d.

[10]尼古拉斯·卡爾.淺薄:互聯網如何毒化了我們的大腦[M].劉純毅,譯.北京:中信出版社,2010:128.