關注極端天氣,別讓地球去“流浪”

本刊綜合

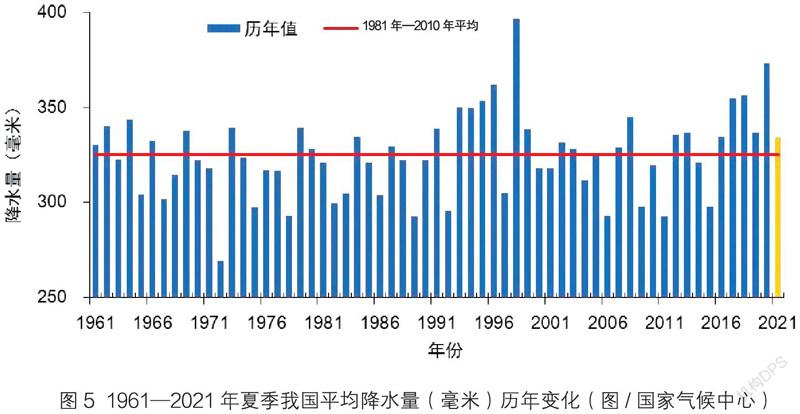

極端天氣是困擾人類社會發展的自然災害之一。我國地處副熱帶和溫帶大陸東岸季風氣候區,夏季雨水豐沛,海陸影響顯著。2021年,受南海夏季風、印度季風和東亞季風的影響,我國東部雨季呈階段性和轉折性變化特征,導致南北方降水極不穩定。

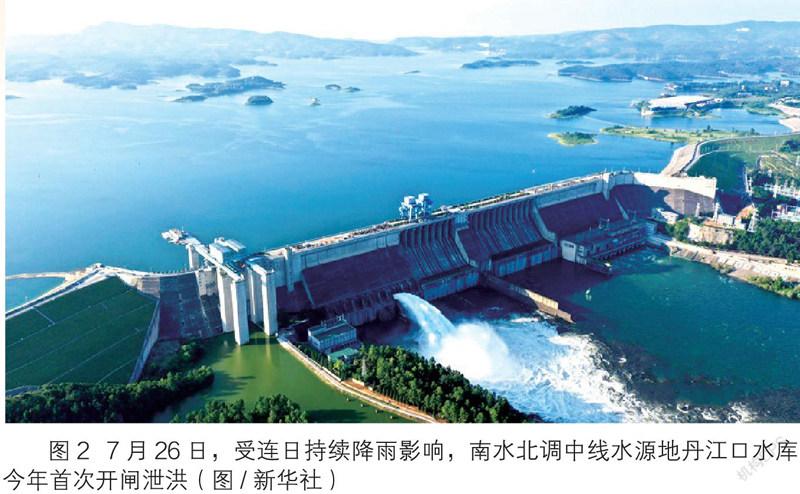

2021年7月20日,河南省多地出現了歷史罕見的特大暴雨極端天氣,其中大部分地區累計降水量超過500毫米。在這次特大暴雨過程中,鄭州等19個國家氣象站日降水量均突破了建站以來的歷史極值,此次降雨過程累計雨量多、降雨強度大,極端性非常突出。

2021年8月11—12日,湖北省多地遭受短時強降雨襲擊。其中襄陽宜城市最大降水量達484毫米,系當地有氣象記錄以來的最大值,宜城市共有44座水庫超汛限。湖北省氣象局將重大氣象災害應急響應提升為Ⅲ級。

2021年10月2—7日,暴雨突襲山西省多個縣市,18個縣市降水量超過200毫米,累計降水量最大為285.2毫米。其中降水量以及累計降水量均超過同期歷史極值。

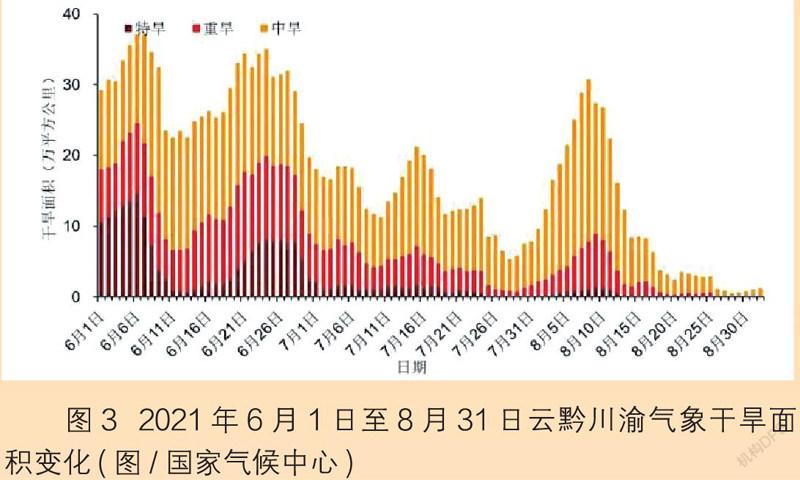

從河南到山西,我國北方地區接連出現汛情,多地降水量突破極值,而南方地區持續受副熱帶高壓影響,較往年降水量少,出現持續高溫天氣,東部季風區則呈“北澇南旱”的狀態。除此之外,全球范圍的各種極端氣候災害事件頻繁上演。

極端天氣為何越來越常見?“南旱北澇”與“南澇北旱”是否有跡可循?暴雨預報預警到底難在哪里?讓我們共同關注與每個地球人都息息相關的天氣變化。

——方郁芝? 秦銀銀

極端天氣為何越來越常見

全球每年有超過500萬人的死亡與氣候變化導致的異常寒冷或炎熱天氣有關,全球每年有9.4%的死亡人口可歸因于“非適宜”的溫度。隨著全球變暖的加劇,這一趨勢可能進一步惡化。

世界氣象組織數據顯示,2020年全球平均氣溫較1850至1900年期間高出1.2攝氏度。氣溫每升高1攝氏度,大氣中的水分就會增加7%,進而導致更多暴雨天氣的形成,而水分蒸發流失的地區將變得更加干燥。加之熱帶風暴成為更高級別颶風的幾率每十年增加8%,被野火燒毀的森林面積也會翻倍。

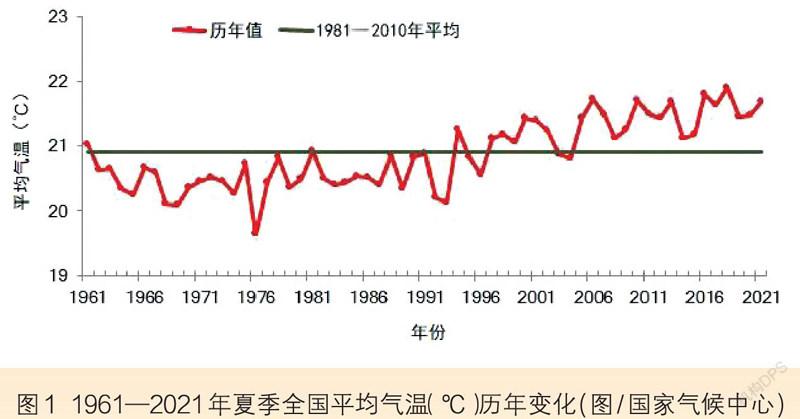

據國家氣候中心研究,1951年以來我國平均溫度和極端溫度都呈顯著升高的趨勢,強度更強、更加頻繁、持續時間更長。然而,任何極端天氣事件的發生是許多因素共同驅動的結果。

世界氣象組織為此做出解釋——近期北半球的天氣受到急流影響,當大氣中的暖空氣團和冷空氣團相遇時就會形成急流,急流變慢時會變成波浪狀,暖空氣被帶到北方,冷空氣被帶到南方,在一段時間內形成阻斷模式,分別導致熱浪或洪水的發生。

德國觀察發布的《全球氣候風險指數2020》顯示,在過去20年中,全球近50萬例死亡與1.2萬余起極端天氣事件相關,經濟損失總計約3.54萬億美元。極端異常氣候帶來的是全球水資源、生態系統、糧食安全、社會經濟系統等多層次、全方面的沖擊。“幾十年一遇”甚至“百年一遇”的極端天氣,正變得越來越常見。

氣候變化將對人類的生活產生巨大影響。受全球變暖影響,北極地區氣候變暖的速度是全球其他地區的兩倍。2020年,北極海冰覆蓋范圍達到史上第二低值,作為地球的“空調”,冰川消融的影響更是全球性的。

聯合國政府間氣候變化專門委員會第五次評估報告指出,20世紀50年代以來,人類活動導致了一半以上的全球變暖。人類活動排放的二氧化碳等溫室氣體,極有可能是造成全球變暖的主因。絕大多數科學家認為,降低進一步溫度波動風險的最簡單方法就是減少化石燃料的使用,并停止森林砍伐。

2016年正式實施的《巴黎協定》成為繼《京都議定書》后第二份有法律約束力的全球氣候協議,為2020年后全球應對氣候變化行動作出了安排。其長期目標是將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在2攝氏度以內,并努力將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度以內。

應對氣候變化是全人類的共同事業,擺脫全球氣候變化影響更是道阻且長。而要提高全社會氣候韌性,減緩未來氣候變化,減排是治本之策。

“南旱北澇”與“南澇北旱”是否有跡可循

2020年,我國長江流域發生了1998年以來最嚴重的汛情,降水量一躍成為1961年以來同期降水量最多的年份。近30年來長江流域和東北-華北兩地的降水格局交替性重現。2019年9月,發表在《自然·通訊》雜志上的一篇論文提出:1萬年來,我國東北地區存在500年準周期的降水變化,這一變化還影響了該地區的人口和文化變遷。

研究通過對中國東北地區約一萬年來瑪珥湖年紋層花粉記錄和考古遺址碳14概率密度的分析,發現花粉記錄的季風氣候變化和碳14概率密度揭示的人類活動,都存在約500年周期變化,季風氣候驅動的周期性暖濕、冷干與人類活動的強、弱以及史前文化的盛衰變化幾乎同步。

在東北地區史前六個文化繁盛期中,除了紅山文化對應了千年尺度的中全新世適宜期外,其他都明確地對應著500年周期的暖濕期。研究認為,疊加在全新世氣候變化背景上的500年周期,深刻影響了東北亞地區史前文化的演替和發展,氣候變化的500年周期與太陽活動引發的厄爾尼諾——南方濤動的頻率變化關系密切。

這些發現不僅揭示了史前人類活動、文化演替與周期性自然氣候變化之間存在密切關系,且進一步表明,在東亞季風區,溫暖濕潤的自然氣候更有利于史前人類文化、文明的繁盛發展。

探尋季風變化規律

為了驗證東北地區500年周期研究的可重復性和普遍性,科研人員檢索了大量的文獻數據庫,不僅在東北、黃海,還在南方的長江流域發現了500年準周期降水的地質記錄。經進一步對比后發現,長江流域和東北地區的500年周期在相位上并不同步。

近半個世紀以來,我國東部季風區降水正在經歷由“北澇南旱”過渡到“南澇北旱”的氣候狀態。然而,現今我國季風區降水的演化格局是在地質歷史時期的長期演化下形成的。由于自然氣候系統的復雜性和模擬預估的不確定性,以及人類器測溫度記錄也僅有不足百年的歷史,因此要客觀地認識百年來季風氣候變化的過程和規律,需要從更長時間尺度的自然氣候變化歷史中去了解:近萬年來的東亞季風變化,是否受到千、百年尺度自然周期影響?如今氣候格局的演變,是否疊加了自然周期的氣候過程?

我國南北降水變化不同步

我國地質與物理研究員分別在東北地區和長江流域地區選擇了沉積連續、高精度定年和高分辨率的古氣候記錄:一條為東北瑪珥湖年紋層花粉記錄,另一條為長江中游地區洞穴石筍磁性礦物記錄。通過分析這兩條記錄發現,東北地區和長江中游地區存在不同步的千、百年季風降水變化。

東北地區孢粉記錄反映距今9260年以來東北地區溫帶落葉闊葉林的建群植物櫟屬花粉種類的變化,揭示出適應強夏季風降水的櫟屬植物存在千年尺度和500年準周期性變化。石筍磁性礦物記錄揭示出距今8580年以來長江中游地區的季風降水變化,在千年尺度變化過程中,兩個地區存在明顯反向變化模式。而在500年周期相位上,長江中游地區較東北地區滯后。

結合最近幾十年的觀測記錄和這項研究的結果,我國東部季風區南北方降水,在千年、百年、幾十年再到年際尺度上似乎都不同步。但需要注意的是,我國南北方500年氣候周期是疊加在全新世氣候總體變化趨勢上的。因此,年際尺度的氣候變化必然也是逐一疊加在幾十年、百年再到千年的氣候過程中的。

厄爾尼諾南方濤動是幕后推手

如果把厄爾尼諾南方濤動比作一枚硬幣,那么厄爾尼諾和拉尼娜就是硬幣的正反面。在厄爾尼諾年,赤道東太平洋的海溫異常升高,赤道西太平洋海溫偏低,引起西太平洋副高控制的反氣旋向南偏移,導致東亞季風顯著偏弱,夏季降水集中在長江中下游地區,而我國東北和華北地區降水偏少。

相反,在拉尼娜年,赤道西太平洋海溫異常升高,赤道東太平洋海溫偏低,導致了西太平洋副高控制的反氣旋向北偏移,驅動東亞季風明顯增強,夏季降水在我國東北和華北地區顯著增加,而長江中下游流域降水又明顯減少。也就是說,是厄爾尼諾南方濤動控制了季風雨帶在我國季風區南北方的移動。

無論在什么時間尺度上,我國東部季風區南北方出現的降水差異現象,都可歸因于年際尺度的厄爾尼諾或拉尼娜事件頻率的增加。

根據我國東部季風區降水在年際到千年尺度上的過程和規律,在500年自然氣候周期的背景趨勢下,本世紀初東北和華北地區已經結束了大約200多年的季風降水增加的過程,未來將進入下一個200多年的季風降水減弱的過程。而長江中下游地區季風降水將開始逐漸增加,未來百年或將迎來更加豐沛的季風降水。

暴雨預報難在哪

暴雨事件在全球大氣科學研究領域是熱點也是難點。面對來勢洶洶的暴雨,要詳盡研究其發生原因仍需持久攻關,探究困擾全球氣象界的暴雨預報難題是重中之重。我國的暴雨災害遍及大江南北、城市鄉村,既有大范圍流域性洪澇,又有中小尺度局地暴雨造成的災害,極端性暴雨天氣也頻頻出現。暴雨預報預警機制顯得尤為重要。

多年來,得益于日漸完善的氣象觀測系統、高分辨率數值模式預報系統的發展以及諸多先進科研成果的業務化應用,我國暴雨研究和預報不斷取得進步。但在本質上,大氣運動的混沌性決定了天氣預報必然會有一定程度的誤差,同時暴雨因其局地性、突發性和活動規律多變等特征,其形成機制迄今尚未被研究透徹,依然是全世界氣象領域的一道難題。

利用數值天氣預報模式產品,并結合預報員自身的知識經驗是我國暴雨預報的主要手段。近年來,雖然數值天氣預報模式分辨率逐步提升,但通常來說,極端事件發生概率非常小。研究發現,盡管有些極端暴雨出現時環流形勢整體穩定、清晰,但受中小尺度對流系統的作用,其尺度波及范圍較窄且生命周期較短,當前的數值預報模式很難將其準確清晰地表達出來。

暴雨研究和預報一直是我國氣象工作者的主攻難點之一。早在20世紀初期,我國科學家就開始致力于暴雨研究,經過近百年發展,我國在暴雨理論、暴雨分析和預報方面取得了重大進展。中國氣象、水文部門從歷史中空前大暴雨與大洪水事件中吸取經驗教訓,從全國層面加強對暴雨的研究,暴雨研究也逐步從天氣尺度轉向中尺度天氣,暴雨預報由經驗定性向定量化方向轉變。

除了數值模式改進和研發客觀預報方法外,專家預報員對暴雨預報能力的精準提升和服務同樣關鍵。現階段專家型預報員需要對暴雨形成過程具備敏銳的洞察力,從海量觀測和預報信息中,分析預報關鍵影響系統及其與未來暴雨發生時間、地點和降水量的關聯,及早發現天氣系統預報偏差,凝練關鍵預報因子,借助各類現代化預報技術,最終形成對重大暴雨過程的正確預報意見。

面對暴雨這一科學難題,氣象業務科研部門與大氣科學研究專家學者將密切配合持續開展攻關。然而,提高人民群眾科學素養,強化決策者的防災、減災意識和能力,深入了解暴雨預報如何做出、難度在哪兒、風險多大,才能更好地利用氣象預報預警做好各項準備和安排。

我們賴以生存的這個星球,有風和日麗、月朗星稀,亦有驚濤駭浪,地動山搖。任何一個天氣現象的形成都有其氣象學的成因,如果將其中的每一個數值置于更廣闊的變化周期,也不過是規律里的一粒塵埃,變化中的一個瞬間。

未來很長一段時間,人類或將面臨更多、更大的極端天氣的考驗,保護地球家園,每一個地球人都義不容辭。

延伸閱讀

災難現場的“救援神器”

在防汛救災體系中,除了人力援持外,無人機、水面救生機器人、動力舟橋等也被廣泛應用到救災行動中,成為新時代的救援神器。

應急救災型無人機:提供應急通信保障

翼龍-2H應急救災型無人機主要針對災害探查、應急通信保障等任務研制,可定向恢復50平方公里的移動公網通信,建立覆蓋15 000平方公里的音、視頻通信網絡。針對災區 “三斷”情況,通過融合空中組網、高點中繼等技術,實現圖像、語音、數據上下貫通橫向互聯。為災區人民報告災情、報送平安、及時恢復移動公網信號,打通應急通信保障生命線。

天樞-A8系留無人機:提供照明、值守等應急保障

天樞-A8系留無人機是國內唯一能在50—300米高空作業的平臺型產品,它能搭載各種載荷并提供持續性作業,最高可實現在300米高空穩定懸停,續航能力超24小時,可為災區提供包括照明、值守、通信等應急保障。

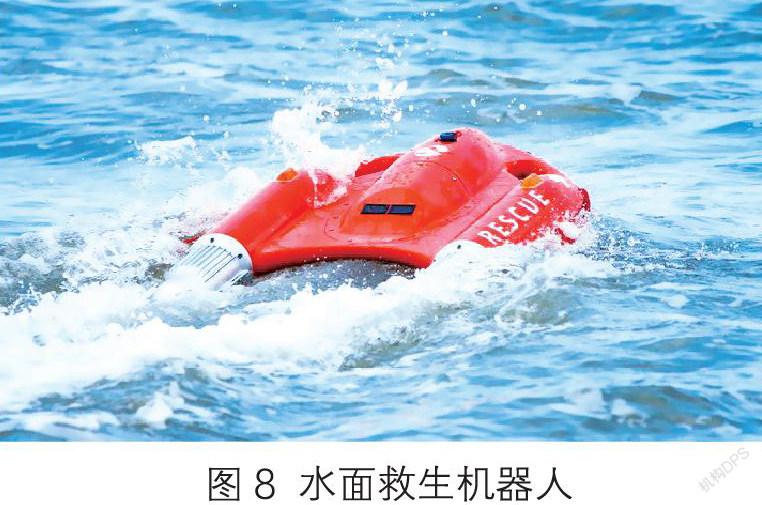

水面救生機器人:遙控施救

水面救生機器人是一款遠程遙控操作的智能化救援設備,自重13kg,空載速度3m/s,載人(80kg)速度1.5m/s;拖拽力大,可承重150kg,最遠可實現500米超遠距離遙控。如遇險情,只需將救生機器人拋擲水面,即可快速、精準航行至落水人員身邊。全程可實現遙控施救。

應急動力舟橋:搭建救援通道

應急動力舟橋是目前國內最先進的水上救援裝備之一,可實現快速架設浮橋和結合漕渡門橋,組合成各種形式的浮式結構,保障人員和大型裝備通行,有效解決涉水搶險難題。

應急排水搶險車:治理城市內澇

應急排水搶險車是城市排水的重要裝備,適用于城市道路、隧道、無電源地區排水及消防應急供水防汛救災。可遠程控制子母式“龍吸水”,每小時可排積水達3000立方米,并能將積水排至2千米之外,是治理城市內澇的“神器”。此外,該車還能通過200米范圍內的遙控控制實現高速排水,在搶險救援中發揮舉足輕重的作用。

在科技賦能下,越來越多的抗洪搶險利器被投入防汛救災的“戰場”中,各式各樣的“智能+”抗洪技術正廣泛被運用到抗洪搶險中,為高效調度和應急處置提供了科學依據,能有效提高預警搶險的機動性和時效性。