輸尿管軟鏡鈥激光碎石與部分無管化經皮腎鏡鈥激光碎石術對上尿路結石促進患者術后康復的效果對比

王 鵬, 冷國雄 , 權良明

(安徽省黃山市人民醫院/皖南醫學院附院泌尿外科, 安徽 黃山 245000)

尿路結石是泌尿外科常見的疾病之一,近年來發病率呈現逐年上升趨勢。根據研究[1]指出,尿路結石在全球的發病率為5%~10%,嚴重影響人類生活與健康。臨床中治療尿路結石的主要方法包括體外沖擊波碎石、經皮腎鏡與腹腔鏡等開放手術;但上述手術屬于有創手術,對患者具有傷害,且術后并發癥發生率較高[2]。近年來,隨著醫學技術的不斷發展,手術器械的進步與手術醫師技術的提升,尿路結石的微創治療模式已得到廣泛的開展與應用。無管化經皮腎鏡鈥碎石術是近年來用于尿路結石的治療新手段,在治療療效方面得到了肯定,且患者并發癥的發生率得到顯著減少[3]。但根據研究[4]指出,輸尿管軟鏡鈥激光碎石治療尿路結石更加具有微創性,且隨著成像系統與光纖技術的提升,對更加復雜的病例治療效果更佳;同時在術后并發癥方面更具有優勢。臨床中對于輸尿管軟鏡鈥激光碎石與無管化經皮腎鏡鈥碎石術治療上尿路結石患者的研究較少。基于此,本文作者結合自身臨床實踐,選取131例上尿路結石患者作為研究對象,旨在分析輸尿管軟鏡鈥激光碎石與無管化經皮腎鏡鈥碎石術對患者的治療效果,以期為臨床中該病患者的治療提供數據及理論支持。現將研究結果報告如下:

1 資料與方法

1.1一般資料:回顧性分析我院2016年8月至2019年5月收治的上尿路結石患者131人作為研究對象,根據患者采用的手術方式將其分為A組69例(行輸尿管軟鏡鈥激光碎石)與B組62例(行無管化經皮腎鏡鈥激光碎石)。A組男性42例、女性27例,年齡21~75歲,中位年齡40.3歲,結石直徑0.8~2.2cm,平均(1.51±0.36)cm。B組男性43例、女性19例,年齡18~72歲,中位年齡39.7歲,結石直徑0.7~2.1cm,平均(1.47±0.35)cm。兩組患者一般基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2納入及排除標準:納入標準:①患者經泌尿系B超、泌尿系平片、泌尿系CT或是磁共振尿路成像確診;②患者術前血常規、尿常規、凝血功能與電解質等實驗室檢查無明顯異常;③患者臨床資料完整無缺失;④結石直徑<3cm。排除標準:①既往有過腎病史及手術史;②患有嚴重的心、肝、腎疾病或是重度功能異常;③存在明顯出血傾向、重度脊柱側彎無法進行麻醉;④術前高熱,實驗室檢查顯示患者為重度尿路感染者。

1.3方法:A組采用輸尿管軟鏡鈥激光碎石進行治療。患者進行全身麻醉后并進行氣管插管,患者采用截石位,常規消毒鋪巾后,將8,9.8Fr輸尿管硬鏡與攝像系統,液體泵管連接后,經尿道口置入輸尿管硬鏡,沿尿道生理弧度到達膀胱,先拔除一期置入的輸尿管DJ管后向患側輸尿管置入導絲,并在導絲引導下進入患者患側輸尿管。留置導絲于腎盂處,退出輸尿管硬鏡,退出時需全程觀察輸尿管,避免輸尿管退出過程造成患者尿道損傷。沿導絲置入軟鏡輸送鞘,深度與輸尿管硬鏡的標準相同,將軟鏡鞘置入腎盂與輸尿管連接部稍下處,拔除軟鏡鞘內芯。再度沿導絲經輸送鞘插入輸尿管軟鏡至腎盂處,觀察輸尿管軟鏡是否位于腎臟集合系統內后撤出。隨后對腎盂各個腎盞尋找結石,需從腎臟上盞至下盞處尋找。發現結石后置入鈥激光光纖進行碎石,將碎石粉末化,過程中注意保護輸尿管組織及黏膜避免造成損傷出血。必要時使用套石籃取出較大的結石,過程中避免因結石體積過大無法通過輸尿管與輸送鞘。碎石結束后將光纖撤出,置入導絲,退出軟鏡與輸送鞘;于輸尿管硬鏡直視下沿導絲置入輸尿管支架管;手術結束。B組采用無管化經皮腎鏡鈥激光碎石進行手術治療,同樣采用全身麻醉,截石位,膀胱鏡下逆行置入6F輸尿管導管至患側,隨后改為俯臥位在B超引導下穿刺進入目標腎盞處,尿液流出后置入導絲,沿導絲以筋膜擴張器從8F逐漸擴張至18F、置入18F的工作鞘。將8,9.8Fr的輸尿管硬鏡從工作鞘中進入腎盂、腎盞及上段輸尿管處,采用鈥激光進行碎石,將碎石取盡后,放置輸尿管支架管一根,不留置腎造瘺管,皮膚穿刺口縫合關閉。

1.4觀察指標:觀察記錄兩組患者手術時間、術后住院時間。抽取患者術后第1d清晨空腹靜脈血,采用邁瑞BC6900血細胞自動分析儀對患者術后血紅蛋白(Hemoglobin,Hb)、白細胞(leukocyte,white blood cell,WBC)水平進行檢測。對兩組患者術后2d、術后15d、術后1個月進行B超檢測,評估患者結石清除率情況。記錄兩組患者術后1個月內發熱、感染、膿毒血癥、感染性休克等并發癥發生率。

2 結 果

2.1兩組患者手術時間、術后住院時間、白細胞與血紅蛋白水平比較:A組手術時間顯著長于B組,差異具有統計學意義(P<0.05);術后住院時間顯著短于B組,差異具有統計學意義(P<0.05);術后白細胞、血紅蛋白水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。詳情見表1。

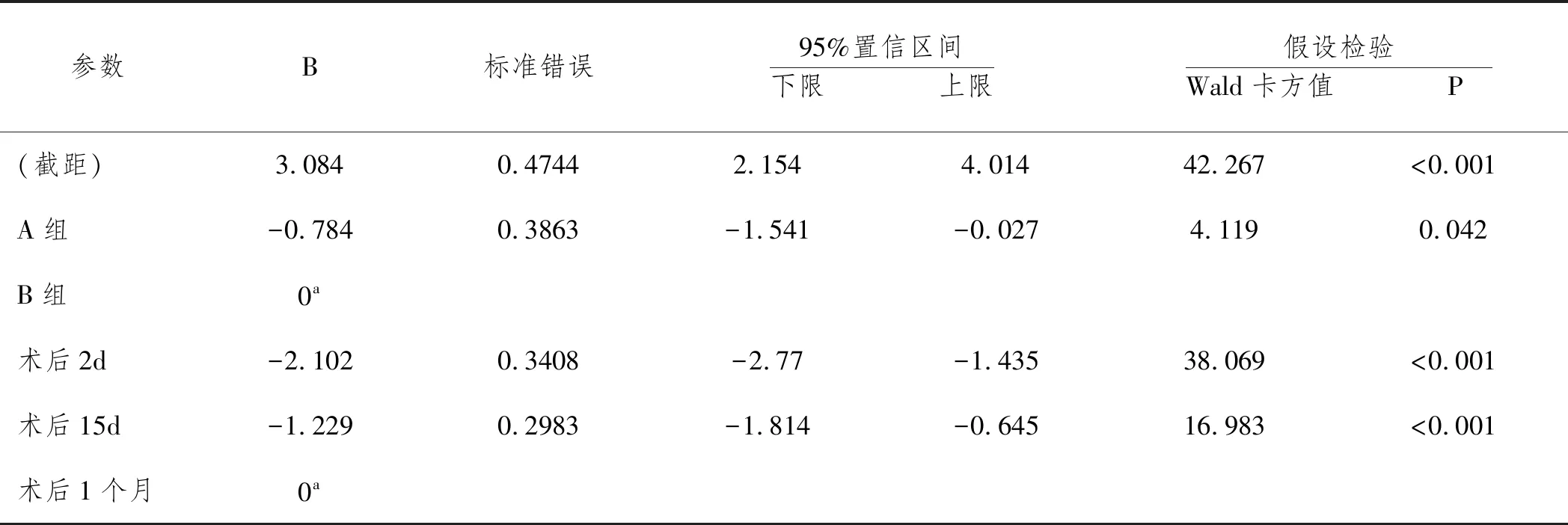

2.2術后2d、15d、1個月碎石清除率情況比較:兩組組間比較結果顯示:Wald2=4.119,P=0.042差異具有統計學意義。重復測量時點比較結果顯示:Wald2=43.434,P<0.001差異具有統計學意義。術后2d、術后15d碎石清除率與術后1個月對比,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳情見表2、表3。

2.3兩組患者術后1個月內并發癥發生情況:A組患者術后出現發熱2例(2.90%)顯著低于B組8例(12.90%),差異具有統計學意義(χ2=4.636,P=0.031);其他并發癥:A組漏尿1例(1.45%)、腎周血腫2例(3.23%);B組漏尿2例(2.90%)、腎周血腫3例(4.84%),兩組比較,差異無統計學意義(P>0.05);總發生率A組5例(7.25%)顯著低于B組13例(20.97%),差異具有統計學意義(χ2=5.187,P=0.023)兩組患者均未發生感染、感染性休克及膿毒血癥。詳情見表3。

表1 兩組患者手術時間術后住院時間白細胞與血紅蛋白水平比較

表2 兩組碎石清除率廣義估計方程分析結果

表3 兩組術后1個月內并發癥發生情況n(%)

3 討 論

近年來,泌尿系統疾病發病的不斷提高,治療方案也越來越多樣化[5]。上尿路結石的治療包括藥物排石、水化療法等保守治療及體外沖擊波碎石、手術等外科治療[6]。以往,治療上尿路結石一般采用外科手術治療,但其具有創傷性,患者術后有較高的并發癥發生率。而微創手術腹腔鏡的出現避免了開放性手術所造成的不良后果,成為繼外科手術后臨床中治療復雜尿路結石的主要手段。但隨著激光碎石的技術在臨床中的應用以及腔內技術、碎石工具的革新,外科手術及腹腔鏡手術的應用臨床中已顯著減少。經皮腎鏡取石術是尿路結石患者常用的微創手術,但其術后并發癥發生率存在一定爭議,可隨著無管化的應用,讓并發癥發生得到了較好控制;而輸尿管軟鏡的應用讓尿路結石的治療得到了更進一步提高。根據研究[7]指出,輸尿管軟鏡以近乎無創的手術方式,讓尿路結石患者出現并發癥的概率大幅度降低,同時達到對集合系統無死角探查,對復雜位置結石更具有優勢。目前,臨床中有關輸尿管軟鏡鈥激光碎石與部分無管化經皮腎鏡鈥激光碎石術的臨床研究較少,對此進行探討能為臨床中上尿路結石患者的治療提供幫助。

本研究結果表明,采用不同手術治療的兩組患者白細胞、血紅蛋白水平術后無顯著差異,且均處于正常范圍內。這表明兩種治療方法均不會導致患者白細胞與血紅細胞異常,這與研究結果基本一致[8]。若白細胞與血紅細胞水平出現異常,這可增加患者術后感染風險[9]。本研究兩組患者術后碎石清除率比較,在術后2d、術后15d時B組顯著低于A組,在術后1個月時,兩組比較,差異無顯著性。這表明在遠期療效中兩類手術并無明顯差異;也證明兩種手術都具有較好效果。輸尿管軟鏡鈥激光碎石在碎石清除率方面一直存在較大爭議;根據研究[10]指出,結石位置對于輸尿管軟鏡鈥激光碎石的碎石清除率存在一定的影響。本研究早期兩組患者碎石清除率存在差異,我們認為主要與患者術后自身有一定關系,患者進行碎石后,結石并不可能全部取出,需通過術后尿液排出。尿液中95%成分為水,這主要來自我們平時生活中攝入的水量,A組患者可能在術后進水較少,排尿次數因此減少,從而導致早期碎石排出率低于B組。本研究中兩組患者術后均未發生較為嚴重的并發癥,僅發熱B組顯著高于A組,這與研究結果也一致[11]。導致該情況的出現主要是部分無管化經皮腎鏡鈥激光碎石需對患者進行穿刺,刺激性反應導致患者出現應激性發熱所致。而輸尿管軟鏡鈥激光碎石操作工具基本為導絲、鏡體器械等對患者身體損傷幾乎沒有,患者出現也刺激性反應概率較低,所以發熱情況顯著低于部分無管化經皮腎鏡鈥激光碎石患者。另外,采用輸尿管軟鏡鈥激光碎石住院時間更短,這在一定程度上可減輕患者經濟負擔。

綜上所述,輸尿管軟鏡鈥激光碎石與部分無管化經皮腎鏡鈥激光碎石治療上尿路結石患者在遠期碎石清除率中并無差異,采用前者進行治療患者術后并發癥更少,這主要是因其具有更佳的微創性,且患者手術后住院時間更短,這在一定程度上可減少患者及其家庭經濟負擔。