楊麥間作系統枯落物持水能力對地表徑流氮流失的影響

褚軍, 金梅娟, 佟思純, 吳永波, 薛建輝

楊麥間作系統枯落物持水能力對地表徑流氮流失的影響

褚軍1, 金梅娟2, 佟思純3, 吳永波3, 薛建輝4,*

1. 揚州市職業大學, 江蘇省農業安全生產與環境保護工程技術研究中心,揚州 225009 2. 蘇州市農業科學院, 江蘇太湖地區農業科學研究所, 蘇州 215155 3. 南京林業大學生物與環境學院, 江蘇省林業生態工程重點實驗室, 南京 210037 4. 江蘇省中國科學院植物研究所, 南京 210014

以太湖流域楊麥間作系統為研究對象, 對系統內不同枯落物蓄積量持水能力及對地表徑流中不同形態氮流失效應進行定位觀測, 結果表明: 隨著枯落物蓄積量的增加, 蓄積量為0.4 t·hm–2最大持水量、最大攔截量和有效攔截能力>0.2 t·hm–2>0.1 t·hm–2, 最大持水量的變化范圍為2.35—12.93 t·hm–2, 最大攔截量變化范圍2.17—10.95 t·hm–2, 有效攔蓄能力在1.80—9.10 t·hm–2之間; 枯落物持水量與浸泡時間呈對數關系(2>0.90), 枯落物吸水速率與浸泡時間呈冪函數關系(2>0.99)。枯落物蓄積量越大, 對地表徑流量及地表徑流中不同形態氮流失的削減效果越顯著。而2種間作密度下, A1處理對地表徑流中TN、NO3–-N和NH4+-N的削減效果>A2; 徑流中以NO3–-N流失為主, TN、NO3–-N和NH4+-N流失量隨枯落物蓄積量的增加呈下降的趨勢, 蓄積量越大, 差異越顯著。

枯落物量; 持水特性; 地表徑流; 氮流失

0 前言

枯落物層作為植被與土壤之間的主要界面, 在防止水土流失、水源涵養等方面具有重要作用[1-3]。在降雨初期或降雨量較小時, 枯落物層能夠吸收絕大部分降雨, 從而降低徑流的發生的概率; 隨著降雨時間的推進或降雨量的增大, 枯落物層干燥度下降, 出現滲透, 對降雨的截留能力逐漸降低; 當降雨量和枯落物滲透量變化穩定, 且趨于一致時, 枯落物層對降雨的截留量達最大[4]。目前, 國內外對枯落物的水文特征和生態效應進行了大量研究, 且取得了許多重要結論[5-8]。但涉及不同枯落物蓄積量對土壤地表徑流中氮流失過程影響研究相對較少, 已有的研究表明, 枯落物的存在對土壤養分的流失起到有效的控制作用。薛立等[9]發現林下凋落物可以降低加勒比松林的氮和磷的流失。呂錫芝等[10]通過對林地枯落物層地表徑流水化學性質及其變化趨勢研究發現, 不同枯落物覆蓋量對徑流中TN濃度的影響較大, 徑流中TN含量隨著枯落物覆蓋量的增加而降低。

隨著農業集約化程度的提高和農田化肥施用量的增加, 農業面源污染已成為我國河流、湖泊以及地下水等污染的主要來源之一[11-14]。而農林復合系統作為一種高效的土地經營方式, 在水土保持、凈化空氣以及保護生物多樣性等方面發揮著重要作用[15]。近年來, 農林復合模式被認為是解決農業面源污染的一種有效手段[16-18]。而林下枯落物層作為繼林冠層之后對降雨起削減作用的第二攔截面, 在消除降雨對地表的擊濺侵蝕、增加地表糙度以及削減地表徑流等方面具有重要意義[19-20]。本文通過對楊麥間作系統下枯落物進行收集, 研究不同枯落物蓄積量的持水特征以及對地表徑流中不同形態氮流失特征的影響, 探討不同枯落物蓄積量對農田土壤地表徑流氮流失的削弱效果, 為進一步研究農林復合模式對農業面源污染削減提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

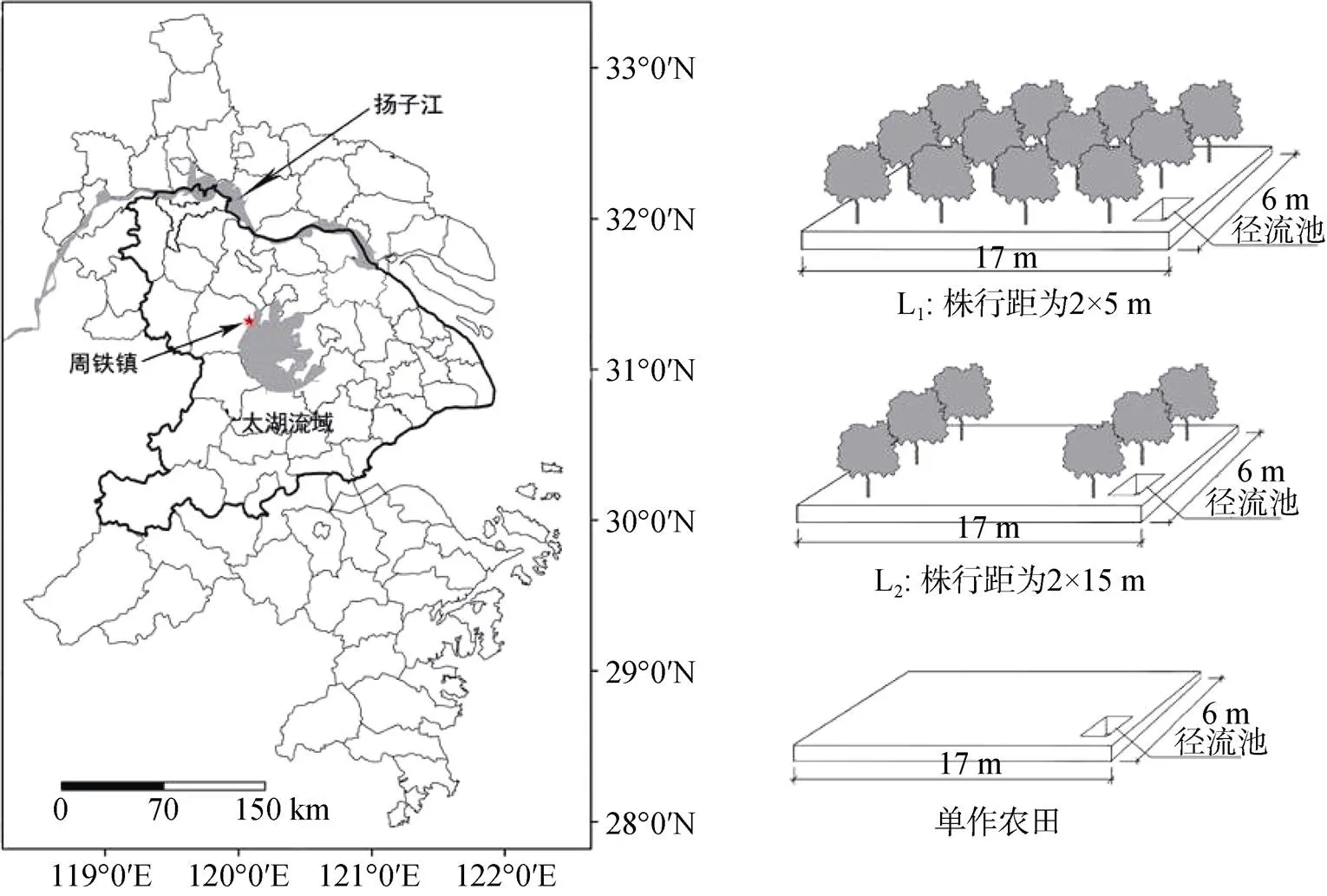

研究區位于江蘇省宜興市周鐵鎮沙塘港村, 該區域是太湖流域糧食主產區, 地理坐標: 119°31'—120°3'E, 31°07—31°37'N, 屬亞熱帶季風氣候區。全年平均降雨量為1277.1 mm, 多年平均氣溫15.7 ℃, 無霜期239 d, 降水集中于夏季(6—8月)。該區農田主要耕作方式為麥菜輪作, 土壤類型為微酸性重壤質黃泥土。其養分情況見表1。

1.2 試驗設計

表1 試驗地土壤理化性質

圖1 樣地布局

Figure 1 Sample plots layout

1.3 樣品采集與測定

1.3.1 枯落物持水特性

枯落物層的持水量及吸水速率用室內浸泡法測定。將裝有枯落物的網袋在85℃溫度下烘干稱重, 隨后分別置入盛有清水的容器中, 水面略高于網袋上沿, 在分別浸泡0.5、1、1.5、2、4、6、8、10、12、16、24 h后取出, 每次取出后最少靜置5 min, 直至枯落物不滴水為止進行稱重, 3次重復。并分別測定計算枯落物最大持水率H、最大持水量0、有效攔蓄量0和有效攔蓄率[21-22]。

式中:—自然含水率(%); Q—烘干重;H—最大持水率(%);24—浸水24 h重量;0—有效攔截量(t·hm–2);—有效攔截率(%);—枯落物累積量(t·hm–2); 0.85—攔截系數。

1.3.2 地表徑流量、總氮、硝態氮、銨態氮濃度

每次降雨產生地表徑流后, 測量徑流池中集流深度, 計算徑流量; 隨后使徑流池內徑流液靜止24 h以上, 用水泵抽干上層徑流液, 收集徑流池底部泥沙, 烘干稱重, 計算泥沙侵蝕量。全部結束后將徑流池清洗干凈, 以備下一次的收集與計量。徑流液中TN采用堿性過硫酸鉀消煮-紫外分光光度法(GB1894—89)測定; NO3–-N、NH4+-N采用荷蘭SKALAR公司SAN++型連續流動分析儀(Continuous Flow Analyzer, CFA)測定。

1.4 數據處理

本文采用Excel 2010對數據進行處理和繪圖, 采用SPSS 20軟件進行數據分析。采用單因素方差分析(one-way ANOVA) 和最小顯著差異法(LSD)來比較不同組數據間的差異。

2 結果與分析

2.1 枯落物持水特性

2.1.1 持水量與持水率

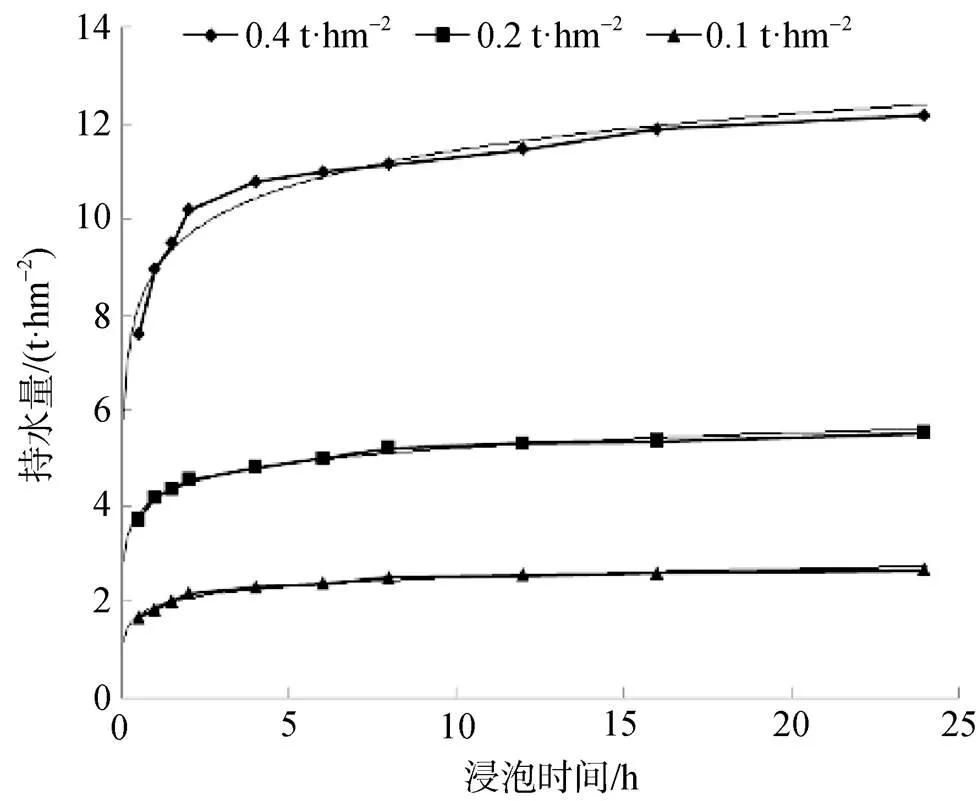

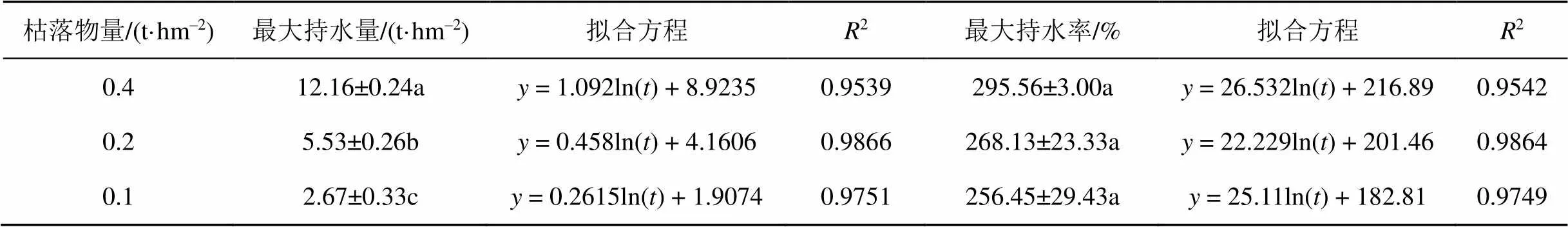

枯落物對降雨的調節能力由枯落物蓄積量和性質共同決定[23-24]。由圖2可知, 楊樹不同蓄積量枯落物持水量變化隨著浸泡時間的延長均呈增加的趨勢, 在0—4.0 h時間段內枯落物持水量增加較為明顯, 之后增幅逐漸變緩, 最后趨于飽和。一般枯落物的蓄積量越多, 枯落物的持水能力越強, 對水源的涵養功能越強。研究表明, 隨著蓄積量從0.1 t·hm–2增加至0.4 t·hm–2, 楊樹枯落物最大持水量變化范圍介于2.35—12.93 t·hm–2, 枯落物最大持水量隨枯落物蓄積量的增大而呈上升的趨勢, 即蓄積量為0.4 t·hm–2的枯落物持水量>0.2 t·hm–2>0.1 t·hm–2, 0.4 t·hm–2最大持水量較0.2 t·hm–2、0.1 t·hm–2增大了1.2倍和3.5倍, 0.2 t·hm–2較0.1 t·hm–2增大了1.1倍。方差及顯著性分析結果表明, 3種蓄積量最大持水量之間存在顯著差異(<0.05)。對3種蓄積量枯落物持水量與浸泡時間數據擬合發現, 凋落物持水量(, t·hm–2) 與浸泡時間(t, h)之間存在對數函數關系:=a+bln。分析擬合得到不同蓄積量枯落物持水量()與浸泡時間()的回歸方程(表2)。2均大于0.95, 說明枯落物持水量與浸泡時間具有較好的相關性。

她進城不久,李獻武就被放了回來。雪花飄重新活躍起來,她照舊外出刷夜,卻沒有人向組織上反映了。國慶節剛過,從城里到鄉下響起了空前的爆竹聲,世道說變就變了。隨著火藥味漸漸消散,知青們也成批返城了。雪花飄是最后離開田家莊的一個城里人。她在離去時送給我一件毛衣,是她親手織的,深藍色,說不上好看,卻讓我感到溫暖。我舍不得穿,一直收藏在自己存放日記的箱子里。

由圖3可知, 楊樹不同蓄積量枯落物持水率與持水量變化規律一致, 均為0.4 t·hm–2的枯落物持水率>0.2 t·hm–2>0.1 t·hm–2。當浸泡時間介于0—4.0 h 時, 隨著蓄積量的增加, 枯落物持水率隨著浸泡時間的延長而迅速增長, 之后增長變緩, 當浸泡時間達8.0 h時, 持水率基本達到飽和; 至24.0 h時, 蓄積量為0.4 t·hm–2、0.2 t·hm–2和0.1 t·hm–2的枯落物最大持水率分別為295.6 %、268.1%和256.5 % (表2)。方差及顯著性分析結果表明, 3種蓄積量最大持水率之間差異不顯著(>0.05)。對3種蓄積量枯落物持水率與浸泡時間數據擬合發現, 凋落物持水量(H, v%) 與浸泡時間(,)之間存在對數函數關系:=a+bln。由擬合結果得到不同蓄積量枯落物持水率(H)與浸泡時間()的回歸方程(表2)。2均大于0.90, 說明枯落物持水率與浸泡時間具有較好的相關性。

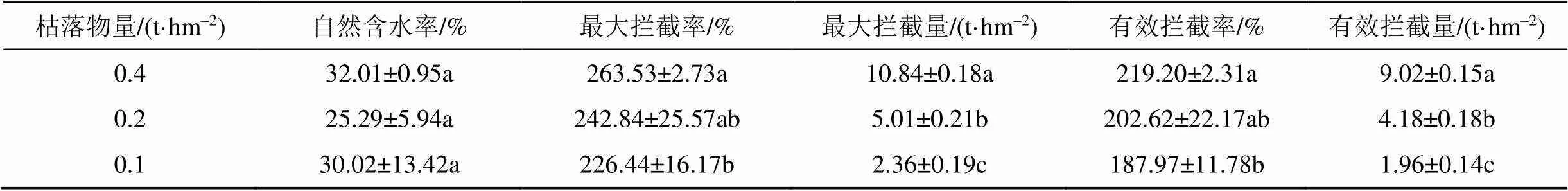

2.1.2 攔截能力

最大持水量(率)僅能反映枯落物層持水能力大小, 而用來衡量枯落物層對降雨的實際攔截效果一般采用有效攔蓄量(率)[25-26]。表3顯示, 隨著枯落物蓄積量從0.1 t·hm–2增加至0.4 t·hm–2后, 枯落物對降雨的截留能力也呈上升的趨勢, 即蓄積量0.4 t·hm–2對降雨的攔截能力>0.2 t·hm–2>0.1 t·hm–2, 枯落物最大攔截量變化范圍介于2.17—10.95 t·hm–2。0.4 t·hm–2最大攔截量較0.2 t·hm–2、0.1 t·hm–2增大了1.2倍和3.6倍。不同蓄積量枯落物有效攔蓄量介于1.83—9.10 t·hm–2, 枯落物蓄積量越大, 有效攔截效果越明顯。枯落物蓄積量為0.4 t·hm–2時, 平均有效攔截量最大, 為9.02 t·hm–2, 分別較0.2 t·hm–2和0.1 t·hm–2增加了1.2倍和3.6倍。不同蓄積量枯落物最大攔截率、有效攔截率與最大攔截量、有效攔截率變化規律一致。方差及顯著性分析結果表明, 3種蓄積量最大攔截量和有效攔截量之間存在顯著差異(<0.05), 而最大攔截率和有效攔截率0.4 t·hm–2與0.1 t·hm–2之間存在顯著差異(<0.05), 0.2 t·hm–2與0.4 t·hm–2、0.1 t·hm–2之間差異不顯著(>0.05)。

圖2 不同枯落物量持水量與浸泡時間的關系

Figure 2 The relationship between water holding capacity of different amount of litter and soak time

圖3 不同枯落物量持水率與浸泡時間的關系

Figure 3 The relationship between water holding rate of different amount of litter and soak time

表2 不同枯落物量持水特性與浸泡時間關系擬合

注: 同列不同字母表示處理間存在顯著差異(LSD,<0.05)下同。

表3 不同枯落物蓄積量攔截能力

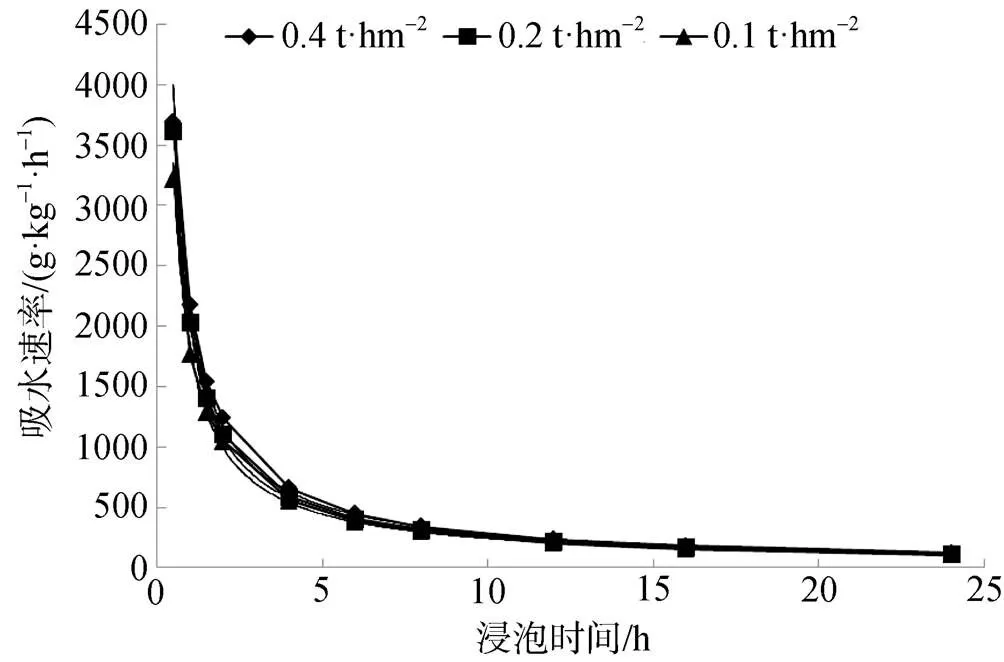

2.1.3 吸水速率

枯落物層吸水速率與持水能力密切相關, 吸水速率越快, 對降雨的涵蓄能力越強, 有效降低徑流的產生[27]。由圖4可知, 枯落物吸水速率與浸泡時間具有一定的相關關系。不同枯落物量之間吸水速率的變化趨勢一致, 總體過程分為3個階段: 0—4.0 h之間為枯落物吸水速率急劇下降階段。枯落物從風干狀態浸入水中后導致表面水勢差較大, 迅速吸水, 此時吸水速率最大, 枯落物自身含水量急劇增加。0.5h時, 3種蓄積量枯落物吸水速率較大, 分別為3685.33、3608.47和3219.93 g·kg·h–1, 4.0h后分別降至655.11、583.17和554.49 g·kg·h–1, 下降約80.0%左右; 隨著枯落物含水量的不斷增加, 吸水速率仍緩慢下降, 6.0 h時, 吸水速率分別較4.0 h時下降了30.0%左右; 6.0 h之后, 不同枯落物蓄積量吸水趨于飽和狀態, 吸水速率趨于穩定。對3種枯落物量吸水速率與浸泡時間的關系進行回歸分析, 枯落物吸水速率與浸水時間存在如下的指數關系:=kt(表4)。2均大于0.99, 說明枯落物吸水速率與浸泡時間具有較好的相關性。

2.2 枯落物對地表徑流的影響

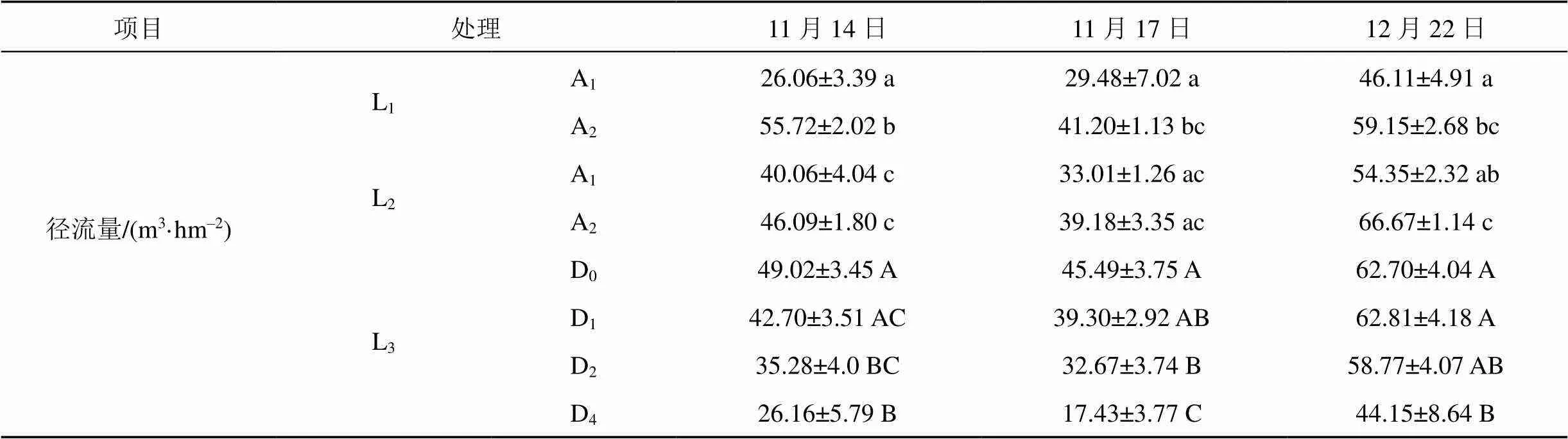

2.2.1 徑流量

為了減少林分冠層對降雨的影響, 故在楊樹落葉期通過自然下降的落葉研究枯落物層對水土流失的影響, 選取3次徑流事件進行采集, 分別發生于小麥生長初期11月14日、11月17日和12月22日, 降雨量分別為32.3、23.6和38.7 mm。由表5可知, 不同枯落物蓄積量下地表徑流量之間存在差異。同一降雨條件下, 隨著枯落物蓄積量的增加, 地表徑流量呈遞減趨勢, 即D0地表徑流量>D1>D2>D4。3次降雨產流后, D4平均徑流量最小, 為29.25 m3·hm–2, 較D2、D1和D0分別減少了30.8%、39.4%和44.2%; 而2種間作模式下, A2地表徑流量>A1。L1、L2模式下A1徑流量分別較A2減少了34.9%和16.1%。方差及顯著性分析結果表明, 枯落物蓄積量越多, 地表徑流量差異越顯著。2種間作模式下, L1模式下A1和A2地表徑流量之間存在顯著差異(<0.05), L2模式差異不顯著(>0.05); 鋪設枯落物處理下, D4與D1、D0之間地表徑流量存在顯著差異(<0.05)。

圖4 不同枯落物量吸水速率與浸泡時間的關系

Figure 4 The relationship between water absorption rate of different amount of litter and soak time

表4 不同枯落物量吸水速率與浸泡時間關系擬合

表5 枯落物蓄積量對地表徑流量的影響

2.2.2 氮濃度

在同一間作系統中, TN、NO3–-N和NH4+-N平均濃度隨枯落物覆蓋量的增加而降低。由圖5可知, 徑流中TN、NO3–-N濃度大小順序均為D0>D1>D2>D4。3次徑流事件中, TN濃度D0與D4處理均存在顯著差異(<0.05), 與D1、D2處理差異不顯著, D2和D4處理之間差異亦不顯著(>0.05)。NO3–-N濃度, 除11月17日各處理間差異均不顯著(>0.05)外; D0與D4處理亦存在顯著差異(<0.05)。在間作系統中, 間作密度越大, 林下枯落物越多, 徑流中TN、NO3–-N和NH4+-N濃度越低。TN濃度L1A1處理與L2A2之間均存在顯著差異, L1A2、L2A1及L2A2之間差異均不顯著(>0.05); 而徑流中NO3–-N濃度11月14日和11月17日各處理間差異均不顯著, 隨降雨量的增大(12月22日), L2A2處理與L1A1、L1A2之間存在顯出差異(<0.05)。徑流中NH4+-N濃度普遍較低, 降雨量越大, 則差異不顯著(>0.05)。

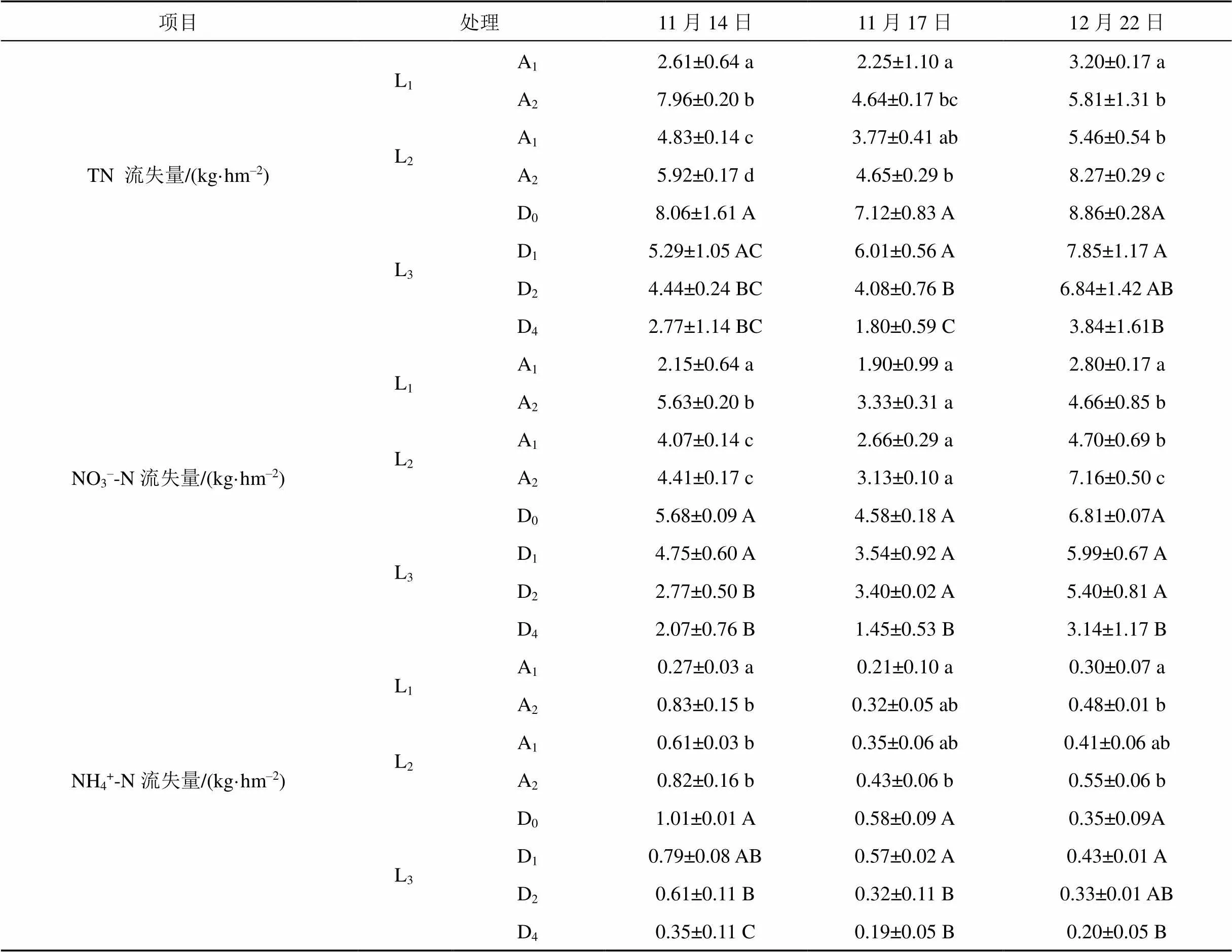

2.2.3 氮流失量

徑流中養分流失量的大小取決于徑流量及養分的濃度。由表6可知, 間作系統中有枯落物覆蓋處理徑流中TN、NO3–-N和NH4+-N流失量均<無枯落物覆蓋流失量, 3次徑流事件TN、NO3–-N和NH4+-N平均流失量L1A1處理較L1A2分別減少了56.2%、49.8%和51.9%, L2A1處理較L2A2分別減少了25.3%、22.2%和23.3%。11月14日和12月22日降雨量較大, L1A1處理徑流中TN、NO3–-N和NH4+-N流失量與L1A2、L2A2之間均存在顯著差異; L3 系統中, D4處理徑流中TN、NO3–-N和NH4+-N平均流失量均最小, 與D0、D1處理之間均存在顯著差異(<0.05)。

圖5 枯落物蓄積量對徑流中不同形態氮濃度的影響

Figure 5 Effects of litter volume on different forms of nitrogen concentration in runoff

表6 枯落物蓄積量對氮流失量的影響

3 討論

研究表明, 枯落物層的蓄水能力除了與枯落物自身的特性有關外, 還與枯落物蓄積量有直接關系, 蓄積量越多, 水源涵養能力越強[28]。而枯落物蓄積量的大小主要取決于樹種組成、樹種的生長狀況、枯落物積累年限以及林地內的環境條件等因素[29]。在本研究中, 枯落物來自于同一樹種, 且樹種的樹齡、生長狀況以及外部環境條件差異較小。因此, 枯落物蓄積量的大小主要取決于林分密度。株行距為2 m×5 m楊樹林下枯落物平均蓄積量為0.4 t·hm–2, 2 m×15 m枯落物平均蓄積量介于0—0.2 t·hm–2, 因此枯落物蓄積量設置為0—0.4 t·hm–2。總體來說, 枯落物蓄積量與林分密度呈正相關關系, 賀宇等[30]通過林分密度對枯落物層持水特性影響的研究發現, 在林齡相差不大的情況下, 油松人工林枯落物層蓄積量隨林分密度的增大而增大。余林[31]等對不同密度側柏人工林和毛竹林研究也得到類似的結論。由此可見, 林分密度對凋落物累積量的影響較大[32]。

枯落物持水量(率)是衡量枯落物持水特性的主要指標之一[32]。本研究表明, 枯落物蓄積量越大, 枯落物持水量(率)越大。而枯落物持水量與持水率變化規律一致, 隨著浸泡時間的延長呈先顯著上升, 在0—4.0 h時間段內增幅較為明顯, 10 h后增幅逐漸變緩, 最后趨于飽和。這與樊登星等[33]的研究結果類似。枯落物持水量的差異主要取決于持水率和蓄積量, 而持水率又取決于枯落物組成、特性及枯落物分解程度。本研究中, 蓄積量的不同導致了持水量的差異; 同時, 林分密度的增大致使林分內部光照不充足、水分競爭力大, 枯落物層的發育緩慢, 影響枯落物的分解。雖然本試驗中未涉及枯落物分解對枯落物持水能力的影響, 但前人研究表明[32], 闊葉林未分解層持水率均高于半分解層。本試驗在收集枯落物時, 由于0.1 t·hm–2蓄積量的枯落物能夠與土壤充分接觸, 外部環境較適宜, 分解速率較高, 可能收集到部分半分解枯落物, 而0.4 t·hm–2蓄積量的枯落物由于枯落物厚度較大, 在收集時僅限于表層未分解部分。另外, 枯落物組分的差異對持水量也會產生影響。薛立等[34]對冰雪災害后杉木林的林冠殘體和凋落物研究發現, 杉木林冠殘體各組分的最大持水量表現為: 干>葉>凋落物>枝>皮; 其中葉的最大持水率居首位。本研究中枯落物蓄積量越大, 導致枯落物的組分越復雜。枯落物有效攔蓄量能夠比較準確地反映出枯落物層對降雨的實際攔蓄效果[35]。本研究中有效攔蓄量與有效攔蓄率的變化規律一致, 有效攔蓄量的大小取決于有效攔蓄率和枯落物儲量有關。本試驗中0—4.0 h內枯落物吸水速率直線下降, 浸水4.0 h后吸水速率明顯減小并趨于飽和。主要由于當烘干枯落物剛浸入水中時, 其表面細胞中水勢差達最大值, 吸水速率最高; 隨著浸泡時間的延長, 枯落物由于吸收了部分水分使得其表面與周圍水勢差逐漸減小, 吸水速率降低, 直至枯落物內外水勢差達到平衡狀態[36-37]。由此可見, 枯落物對水分的吸收主要發生在最初階段。研究發現, 不同蓄積量枯落物剛浸入水中時的吸收速率不一樣, 0.4 t·hm–2蓄積量的吸水速率>0.2 t·hm–2>0.1 t·hm–2。可能與枯落物組成成分和自身特性有關。

枯落物層一般結構較為疏松多孔且呈堆疊狀態, 吸水性和透水性強, 在阻滯徑流、攔截泥沙和抑制蒸發等方面具有一定的生態水文功效[38-39]。本試驗中枯落物對水土流失的研究集中于楊樹休眠期, 主要為了降低林分冠層和根系所產生的影響。結果表明, 同一降雨條件下, 枯落物蓄積量越大, 徑流中TN、NO3–-N和NH4+-N平均流失量越少。一方面, 枯落物能夠有效地減緩及減少地表徑流量和侵蝕量, 延長地表徑流產生的時間, 且枯落物的減沙效應大于減流效應, 該結果與何常清等[40]、常玉等[41]、Zhang等[42]結果類似。在淋溶流失方面枯落物主要對淋溶水量的削減作用。本試驗中野外枯落物對降雨的吸持和截留效果并沒有室內試驗顯著, 主要由于枯落物自身特性和環境條件, 其中枯落物干燥度和降雨的持續性影響較大。另外, 由于楊樹各枯落物在第1年分解時N的釋放量較少, 甚至楊樹枯葉和枯枝的N釋放量在分解前期為負值[43], 因此本文并未考慮枯落物本身不同形態氮的釋放量。

4 結論

(1) 隨枯落物蓄積量的增大, 枯落物最大持水量和持水率呈上升的趨勢, 即0.4 t·hm–2的枯落物持水量(率)>0.2 t·hm–2>0.1 t·hm–2。0.4 t·hm–2最大持水量較0.2 t·hm–2、0.1 t·hm–2增大了1.2倍和3.5倍, 0.2 t·hm–2較0.1 t·hm–2增大了1.1倍。3種蓄積量最大持水量之間存在顯著差異(<0.05), 而最大持水率之間差異不顯著(>0.05)。

(2) 枯落物對降雨的截留能力隨枯落物蓄積量的增大而增大, 0.4 t·hm–2最大攔截量和有效攔截量較0.2 t·hm–2、0.1 t·hm–2均增大了1.2倍和3.6倍。3種蓄積量最大攔截量和有效攔截量之間存在顯著差異(<0.05), 而最大攔截率和有效攔截率之間0.4 t·hm–2與0.1 t·hm–2存在顯著差異, 0.2 t·hm–2與0.4 t·hm–2、0.1 t·hm–2之間差異不顯著(>0.05)。不同蓄積量枯落物之間吸水速率的變化趨勢一致, 0.5 h時, 3種蓄積量枯落物吸水速率較大, 4.0 h后分別下降約80.0%左右; 6.0 h之后, 不同枯落物蓄積量吸水趨于飽和狀態, 吸水速率趨于穩定。

(3) 同一降雨條件下, 隨著枯落物蓄積量的增加, 地表徑流量呈遞減趨勢; 2種間作模式下, A2地表徑流量>A1。L1模式下A1和A2地表徑流量之間存在顯著差異(<0.05), L2模式差異不顯著(>0.05); 鋪設枯落物處理下, D4與D1、D0之間地表徑流量存在顯著差異(<0.05)。間作系統中有枯落物覆蓋處理徑流中TN、NO3–-N和NH4+-N流失量均<無枯落物覆蓋流失量。

[1] 曹云生, 趙艷玲. 不同灌木林分枯落物層與土壤層水源涵養能力研究[J]. 水土保持研究, 2019, 26(6): 179–183.

[2] 孫立博, 余新曉, 陳麗華, 等. 壩上高原楊樹人工林的枯落物及土壤水源涵養功能退化[J]. 水土保持學報, 2019, 33(1): 104–110.

[3] LAMB E G, HAN S, LANOIL B D, et al.A High Arctic soil ecosystem resists long-term environmental manipulations[J]. Global Change Biology, 2011,17(10): 3187–3194.

[4] 李學斌, 吳秀玲, 陳林, 等. 荒漠草原4種主要植物群落枯落物層水土保持功能[J]. 水土保持學報, 2012, 26(4): 189–244.

[5] 韋小茶, 周秋文, 崔興芬, 等. 喀斯特針葉林枯落物層水文效應[J]. 生態科學, 2017, 36(4): 120–127.

[6] NERIS J, TEJEDOR M, RODRIGUEZ M.. Effect of forest floor characteristics on water repellency infiltration runoff and soil loss in and isols of Tenerife (Canary Islands, Spain)[J]. Catena, 2013, 29(3): 50–57

[7] 曲炳鵬, 王詠嘉, 李素艷, 等. 生態景觀林10種林分枯落物的水文效應[J]. 水土保持通報, 2018, 38(2): 65–74.

[8] SATO Y, KUMAGAI T, KUME A, et al. Experimental analysis of moisture dynamics of litter layers: the effects of rainfall conditions and leaf shapes[J]. Hydrol Process, 2004,18(16): 3007–3018.

[9] 薛立, 史小玲, 馮慧芳, 等. 加勒比松林凋落物對地表徑流和氮、磷流失的影響[J]. 植物生態學報, 2009, 33(5): 878–884.

[10] 呂錫芝, 余新曉, 王賀年, 等. 林地枯落物層對地表徑流水化學性質及其變化趨勢[J]. 生態環境學報, 2012, 21(11): 1800–1803.

[11] Ministry of Environmental Protection (MEP), National Bureau of Statistics (NBS), and Ministry of Agriculture of the People's Republic of China (MAPRC)[EB/OL]. First China Pollution Source Census. http: //cpsc.mep.gov.cn /gwgg/201002/W020100225545523639910.pdf, 2013.

[12] WORTMANN C S, WALTERS D T. Phosphorus runoff during four years following composted manure application. Journal of Environmental Quality [J]. 2006, 35(2): 651–657

[13] CHIRINDA N, CATER M S, ALBERTB K R, et al. Emissions of nitrous oxide from arable organic and conventional cropping systems on two soil types[J]. Agriculture Ecosystems and Environment, 2010, 136: 199–208.

[14] 吳永紅, 胡正義, 楊林章. 農業面源污染控制工程的“減源-攔截-修復”(3R)理論與實踐[J]. 農業工程學報, 2011, 27(5): 1–6.

[15] NAIR P K R. Agroforestry Systems and Environmental Quality: Introduction[J]. Journal of Environmental Quality, 2011, 40(3): 784–790

[16] UDAWATTA R P, KRSTANSKY J J, Henderson G S, et al. Agroforestry practices, runoff, and nutrient loss: A paired watershed comparison[J]. Journal of Environmental Quality, 2002, 31(4), 1214–1225.

[17] UDAWATTA R P, KREMER R J, GARRETT H E, et al. Soil enzyme activities and physical properties in a watershed managed under agroforestry and row-crop systems[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2009,131(1/2): 98–104.

[18] JOSE S. Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview[J]. Agroforestry Systems, 2009, 76(1): 1–10.

[19] 劉京晶, 馬嵐, 薛孟君, 等. 不同處理下油松枯落物減流減沙效應試驗研究[J]. 水土保持學報, 2019, 33(4): 126–132.

[20] 何玉廣, 信忠保, 余新曉, 等. 模擬降雨條件下側柏林地枯落物對坡面產流產沙的影響[J]. 水土保持學報, 2017, 31(3): 27–32, 38.

[21] 常雅軍, 陳琦, 曹靖, 等. 甘肅小隴山不同針葉林凋落物量、養分儲量及持水特性[J]. 生態學報, 2011, 31(9): 2392–2400.

[22] 王衛軍趙嬋璞, 張紹軒, 等. 不同經營措施對油松林枯落物持水性能的影響研究[J]. 水土保持通報, 2013, 33(6): 103–106.

[23] 楊霞, 陳麗華, 康影麗, 等. 遼東低山區 5 種典型水源涵養林枯落物持水特性[J]. 生態學雜志, 2019, 38(9): 2662–2670.

[24] 高迪, 郭建斌, 王彥輝, 等. 寧夏六盤山不同林齡華北落葉松人工林枯落物水文效應[J]. 林業科學研究, 2019, 32(4): 26–32.

[25] 韓雪成, 趙雨森, 辛穎, 等. 大興安嶺北部火燒跡地興安落葉松人工林土壤水文效應[J]. 水土保持學報, 2012, 26(4): 183–188.

[26] 郭宇嘉, 牛慶花, 陸貴巧, 等. 承德市第三鄉林場不同林分類型枯落物和土壤的持水特性[J]. 水土保持通報, 2018, 38(3): 38–44.

[27] 金雅琴, 李冬林, 孫麗娟, 等. 南京近郊人工林地表枯落物的累積量及持水性[J]. 中國水土保持科學, 2018, 16(5): 95–104.

[28] 齊瑞, 楊永紅, 陳寧, 等. 白龍江上游5種典型灌木林枯落物蓄積量及持水特性[J]. 水土保持學報, 2016, 30(6): 123–127.

[29] 胡淑萍, 余新曉, 岳永杰. 北京百花山森林枯落物和土壤層水文效應研究[J].水土保持學報, 2008, 22(1): 146–150.

[30] 賀宇, 丁國棟, 梁文俊, 等. 林分密度對枯落物層持水特性的影響[J]. 西北農林科技大學學報(自然科學版), 2012, 40(4): 68–72.

[31] 余林, 范少輝, 蘇文會, 等. 不同密度毛竹林枯落物層水文特性研究[J].林業科學研究, 2012, 25(3): 355–359.

[32] 魏強, 凌雷, 張廣忠, 等. 甘肅興隆山主要森林類型凋落物累積量及持水特性[J]. 應用生態學報, 2011, 22(10): 2589–2598.

[33] 樊登星, 余新曉, 岳永杰, 等. 北京西山不同林分枯落物層持水特性研究[J]. 北京林業大學學報, 2008, 30(2): 177–181.

[34] 薛立, 馮慧芳, 鄭衛國, 等. 冰雪災害后粵北杉木林冠殘體和凋落物的持水特性[J]. 林業科學, 2008, 44(11): 82–86.

[35] 趙陽, 余新曉, 吳海龍, 等. 華北土石山區典型森林枯落物層和土壤層水文效應[J]. 水土保持學報, 2011, 25(6): 148–152.

[36] 趙陟峰, 郭建斌, 趙廷寧, 等. 土橋溝流域不同林分枯落物的水文特性[J]. 西北林學院學報, 2008, 23(6): 14–17.

[37] 賀宇, 丁國棟, 臧蔭桐, 等. 燕山山地典型森林枯落物持水特性[J]. 四川農業大學學報, 2012, 30(2): 161–166.

[38] OGEE J, BRUNET Y. A forest floor model for heat and moisture including a litter layer[J]. Journal of Hydrology, 2002, 255: 212–233.

[39] SAYER E J. Using experimental manipulation to assess the roles of leaf litter in the functioning of forest ecosystems[J]. Biological Reviews, 2006, 81(1): 1–31.

[40] 何常清, 于澎濤, 管偉, 等. 華北落葉松枯落物覆蓋對地表徑流的攔阻效應[J]. 林業科學研究, 2006, 19 (5): 595–599.

[41] 常玉, 余新曉, 陳麗華, 等. 模擬降雨條件下林下枯落物層減流減沙效應[J]. 北京林業大學學報, 2014, 36(3): 69–74.

[42] ZHANG Jinchi, ZHUANG Jiayao, SU Jishen, et al. Development of GIS-based FUSLE model in a Chinese fir forest sub-catchment with a focus on the litter in the Dabie Mountains, China[J].Forest Ecology and Management, 2008, 255: 2782–2789.

[43]葛曉敏, 唐羅忠, 王瑞華, 等. 楊樹人工林生態系統凋落物生物量及其分解特征[J]. 生態環境學報, 2017, 26(9): 1457–1464.

Effects of litter water-holding capability on nitrogen loss with surface runoff in poplar-wheat intercropping system

CHU Jun1, JIN Meijuan2, TONG Sichun3, WU Yongbo3, XUE Jianhui4,*

1. Yangzhou Polytechnic College, Engineering Research Center for Agricultural Security and Environmental Protection of Jiangsu Province, Yangzhou 225009, China 2.Suzhou Academy of Agricultural Sciences/Institute of Agricultural Sciences in Taihu Lake District, Suzhou 215155, China 3. College of Biology and the Environment, Nanjing Forestry University, Jiangsu Key Laboratory of Forestry Ecological Engineering, Nanjing 210037, China 4.Institute of Botany Jiangsu Province and Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210014, China

The poplar-wheat intercropping system was studied in the Taihu Lake basin to investigate the water-holding capacity of different litter volume and effects of nitrogen loss with surface runoff. The results showed that with the increase of litter storage, the maximum water holding capacity, maximum interception amount and modified interception capacity were 0.4 t·hm–2>0.2 t·hm–2>0.1 t·hm–2. The maximum water-holding capacity raged from 2.35-12.93 t·hm–2. The maximum interception amount raged from2.17-10.95 t·hm–2, and the modified interception capacity raged from 1.80- 9.10 t·hm–2.The relationship betweenwater-holding capacity of litter and soaking time was logarithmic(2>0.90), and the water absorption rate of litter had power function relationships with the soaking time (2>0.99).With increasing litter amount,the effects on the reduction both in surface runoff and nitrogen loss increased significantly. The reduction effect of A1treatment on TN、NO3–-N and NH4+-N in surface runoff was better than that of A2under two densities of the intercropping system. The loss of NO3–-N was the main form of runoff. The loss of TN, NO3–-N and NH4+-N decreased with the increase of litter storage. The larger the storage led to more significant differences.

litter amount, water-holding capacity, surface runoff, nitrogen losses

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.06.017

S157.2

A

1008-8873(2020)06-127-10

2019-10-20;

2019-12-03

國家林業公益性行業科研專項項目(201104002); 江蘇省高校自然科學研究重大項目(12KJA180003); 揚州市“綠揚金鳳”人才引進項目; 揚州市職業大學校級科研課題(2017ZR27); 2019年度揚州市市級社科重點課題

褚軍(1984—), 男, 江蘇揚州人, 講師, 博士, 從事農業面源污染方面研究, E-mail: chujun911@163.com

薛建輝, 男, 教授, 博士生導師, 主要從事生物多樣性保護和退化生態系統植被恢復方面的研究, E-mail: jhxue@njfu.edu.cn

褚軍, 金梅娟, 佟思純, 等. 楊麥間作系統枯落物持水能力對地表徑流氮流失的影響[J]. 生態科學, 2020, 39(6): 127–136.

CHU Jun, JIN Meijuan, TONG Sichun, et al. Effects of litter water-holding capability on nitrogen loss with surface runoff in poplar-wheat intercropping system [J]. Ecological Science, 2020, 39(6): 127–136.