中國城鎮居民消費結構演變與地區比較研究

龔志民, 楊夢晗

(湘潭大學 商學院, 湖南 湘潭 411301 )

隨著經濟的發展和人均可支配收入的提高,個性化消費得到較大發展,中高端消費的比重有較快的提升,新的消費熱點不斷呈現。與此同時,消費市場也出現了“消費異象”,“低檔”商品持續暢銷。自2018年起,二鍋頭、榨菜、方便面等廉價商品及拼購網站廉價商品和服務的熱銷,引起人們對消費降級的熱議,并產生了消費升級與消費降級之爭。有人認為這些現象不足以成為消費降級的證據,因為高檔品和低檔品的銷量是同步上升的,況且,有些源于技術進步的成本下降和商品(服務)價格的下降,更不能直接與消費升級或消費降級相關聯。我們認為,以上分歧的產生是因為我們缺乏對中國居民消費結構動態演變的深入分析,缺乏對消費結構的地區差異的全面把握。這正是本文的出發點。本文結合中國區域差異較大的特點對居民消費結構的變化規律進行深入分析,重點關注省級層面上城鎮居民消費結構的差異。

一、文獻綜述

消費結構普遍被認定為是一種比例關系,是各類支出在總支出中所占比重(厲以寧,1984)[1]。從研究方法上看,被廣泛運用的主要有ELES(Expended Linear Expenditure System)模型及AIDS(Almost Ideal Demand System)模型。STONE R(1954)[2]在效用函數的基礎上首次提出線性支出系統模型。這一模型的基本出發點是把居民總消費劃分為基本消費需求和附加消費需求,前者是保證居民基本生活的消費,一般不隨收入的變動而變動,后者是在扣除基本消費需求之后按一定比例分配的消費需求。LIUCH C(1973)[3]對STONE R的LES模型進行了修改,他分別用收入和邊際消費傾向代替消費預算和邊際預算份額,將其進一步發展為擴展線性支出系統(ELES)模型。DEATON A等(1980)[4]以各類消費支出在總支出中的比例為變量,研究在給定價格和收入下消費者如何用最小的支出來達到既定的效用水平,以此構建了幾近理想的需求系統(AIDS)模型。

關于消費結構的研究已有豐富的文獻,包含了基于不同視角的研究和對不同側重點的關注。從研究結論來看,有共識也有異見。臧旭恒等(2012)[5]認為,改革開放以來我國居民消費水平變化可以分為三個階段。第一階段,居民的消費升級集中表現為數量擴張,消費重點是解決溫飽問題,支出主要用于滿足基本的生存需求;第二階段,居民消費內容更加豐富,非生活必需品的消費有所增加,這一階段恩格爾系數持續走低,城鄉居民耐用消費品迅速普及;第三階段,居民消費以服務消費為主,教育、醫療、通信、休閑娛樂等消費成為熱點。相近的觀點是,我國呈現出的消費結構演進順序是溫飽型、小康型、富裕型及最富裕型(陳波,2013)[6]。從消費者行為的角度來看,城鎮居民的消費偏好已經改變,逐漸由物質產品向精神產品和勞務方面的消費轉變(王小飛,2016)[7]。就地區比較而言,我國東部、中部、西部的消費結構存在差異,主要呈現“東部—其他地區”的兩極化特征,特別是在住房和教育文娛兩項消費上存在明顯差異(傅輝煌,2020)[8],對于低收入地區,其消費結構相對于中高收入地區處于相對較低的層次,并且食品價格的波動對其他消費支出具有較大的影響(宗成華、宋萬杰、馬世猛,2016)[9]。

由以上分析可見,對于城鎮居民消費結構大體的變化趨勢,現有文獻的基本共識是從以生存型消費為主逐步轉向為以享受型消費為主。但就消費結構演變來說,我國地域遼闊,地區差異較大,消費結構演變的區域比較研究做得不太精細,現有的文獻中的做法基本上是把全國劃分幾個區域,并研究不同區域之間的差異,“中、東、西”是最常見的劃分。但“省級建制”是中國最重要的“行政區域版圖”,對經濟發展水平乃至消費結構有至關重要的影響,在區域比較研究中被忽視了。基于此,本文利用31個省份的相關數據進行橫向和縱向比較,縱向比較側重于各個省份內部消費結構的演變,橫向比較側重于不同省份間消費結構的差異與成因分析。同時,特別關注居住消費支出對消費結構的影響的地區差異性。

二、AIDS模型的改造與數據來源

(一)經典模型分析

ELES模型和AIDS模型是消費結構研究中常用的經典模型。ELES模型的一個明顯優勢在于它在進行參數估計時,無需任何有關價格的信息。而AIDS模型中有關各類消費支出的原始數據一律采用相對比重指標,可以在一定程度上減少實際支出數據統計中的誤差或虛報數據造成的影響。重要的是,AIDS模型具有優良的性質。

但是,ELES和AIDS模型都存在一些缺陷。對于ELES來說,用橫截面數據作回歸分析時,默認了各個對象的邊際消費傾向相等這個前提,但這個前提可能并不成立,各個地區(省份)之間的邊際消費傾向具有異質性,有明顯的地區差異。以2018年為例,考察31個省份城鎮居民食品消費支出與可支配收入,很容易發現不同省份之間的邊際消費傾向的差距是較大的。我國地域遼闊,不同區域之間經濟發展存在比較顯著的差異,居民消費水平與結構也各有特點,用省際面板數據研究邊際消費傾向的時序變化時會產生較大的偏差,甚至會產生極不合理的結果。把時間序列數據運用于ELES模型作地區之間的比較時,同樣也會產生較大的問題,特別是當時間長度較短時,個別年份的“奇異點”會對結果產生較大的扭曲,對數據的擬合結果不能客觀反映數據背后的規律。

對于AIDS來說,它需要準確的價格變動信息,這是一個較高的要求。尤其是對于橫截面數據來說,不同種類商品之間的價格比較在不同的地區之間的尺度是不同的,簡單的價格指數難以實現價格尺度的統一。

必須說明的是,2013年前后各類消費支出的統計口徑發生了變化,這給消費結構變化趨勢的研究帶來了較大的困難。如果使用ELES模型或AIDS模型分析居民消費結構的演變,對2013年前后的居民消費結構進行比較,會出現明顯的失真。但如果采用直接計算方法,口徑變化的影響是可以忽略的。

基于以上分析和本文的研究目的,本文對AIDS模型進行改造以適應較短的觀察數據,同時采用直接計算比例的方法進行對照分析,以便更好地把握消費結構的變化。通過進行不同省份之間的橫向比較,以及不同省份隨時間變化的趨勢分析,較為全面地展現中國城鎮消費結構的變化趨勢及特點。

(二)AIDS模型改造

AIDS模型的表達式如下:

(1)

其中,ωi表示第i類商品的支出比重(i=1,2,…,m),pj是第j類商品的價格,x是總支出,P是總價格指數。當商品種類較多但觀察次數較少時,AIDS模型的應用無法進行。基于此,我們僅保留當前商品自身的“相對價格”,即把模型改造成以下形式:

ωi=αi+γilog(pi/P)+βilog(x/P)

可以證明,改造后的AIDS模型仍然保持良好的性質,即總量相符、對稱性和齊次性。為了節省篇幅,我們省略證明的細節。

根據模型的估計結果,我們可以計算出每類商品需求的支出彈性和價格彈性。用p、q、x分別表示價格、商品數量和總支出。計算公式如下:

需求的支出彈性(需求關于總支出的彈性,價格固定,vi=piqi)為

(2)

價格彈性(需求量關于價格的彈性,此時總支出x固定)為

(3)

(三)數據來源

本文采用聚類分析方法選取9個代表性省份(市),利用其城鎮居民1998—2018年的消費支出數據進行實證研究(1)本文所引數據均來自于國家統計局官網。。根據中國統計年鑒的歸口,居民消費支出劃分為八大類,分別為食品支出、衣著支出、居住支出、生活用品及服務支出、交通通信支出、教育文娛支出、醫療保健支出、其他用品及服務支出。統一使用各省份居民消費價格分類指數作為價格指標,以1998年的價格為定基指數,進行指數化處理。

三、城鎮居民消費結構演變與地區比較的描述性分析

中國統計局發布的消費數據包含八個類別的商品,為了更好地理解消費結構,我們把八大類商品按照馬斯洛需求層次理論進行分類。馬斯洛需求層次理論中的五種需求大致對應三個層次:第一層次為吃穿消費,包括食品消費和衣著消費;第二層次為住用消費,包括居住消費和生活用品及服務消費;第三層次為發展享受消費,包括交通通信消費、教育文娛消費、醫療保健消費、其他用品及服務消費。吃穿消費主要解決生理需求,住用消費側重解決安全需求,發展享受消費側重解決社交需求、尊重需求和自我實現需求。這是本文分析的基本線索。

為了整體上把握消費結構的變動并進行地區比較,我們需要以省市為單位計算每類商品的支出占比。用V表示居民消費總支出,Vi表示第i類商品的支出,則第i類商品的支出占比為Vi/V。計算的結果如表1至表4所示。

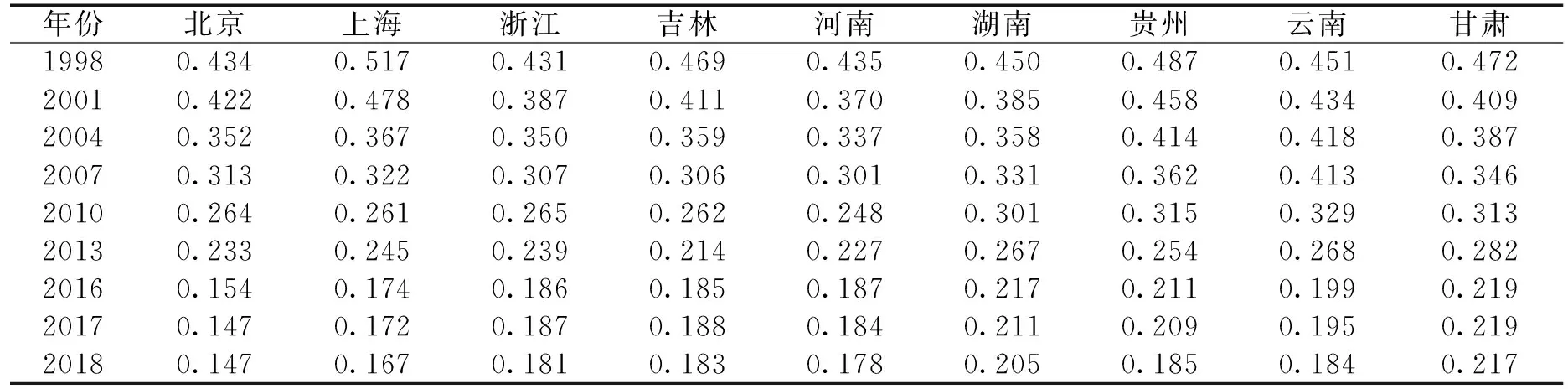

表1 我國城鎮居民食品支出占比分析

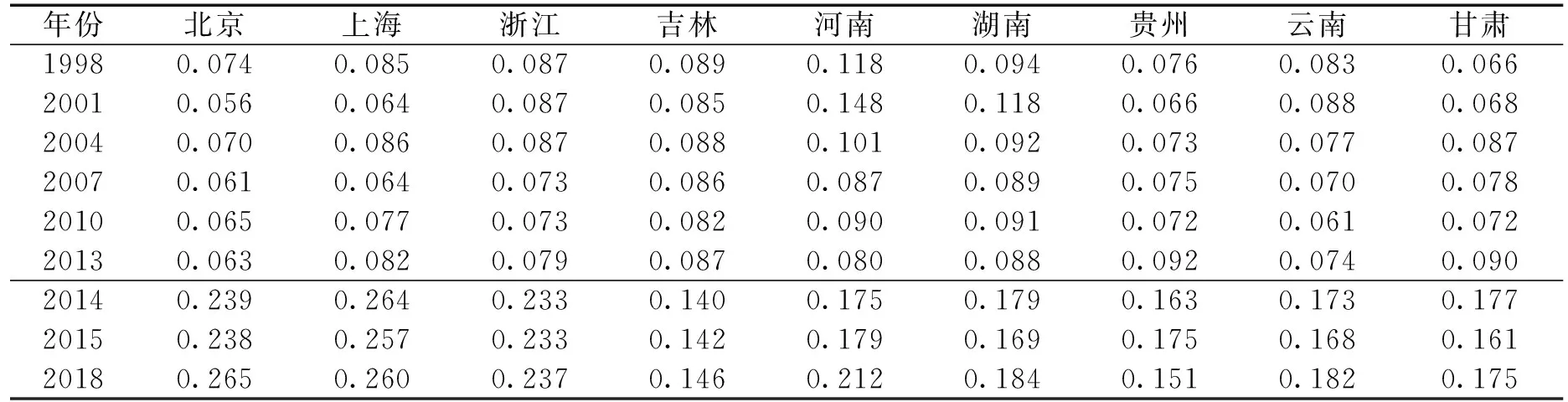

表2 我國城鎮居民住房支出占比分析/%

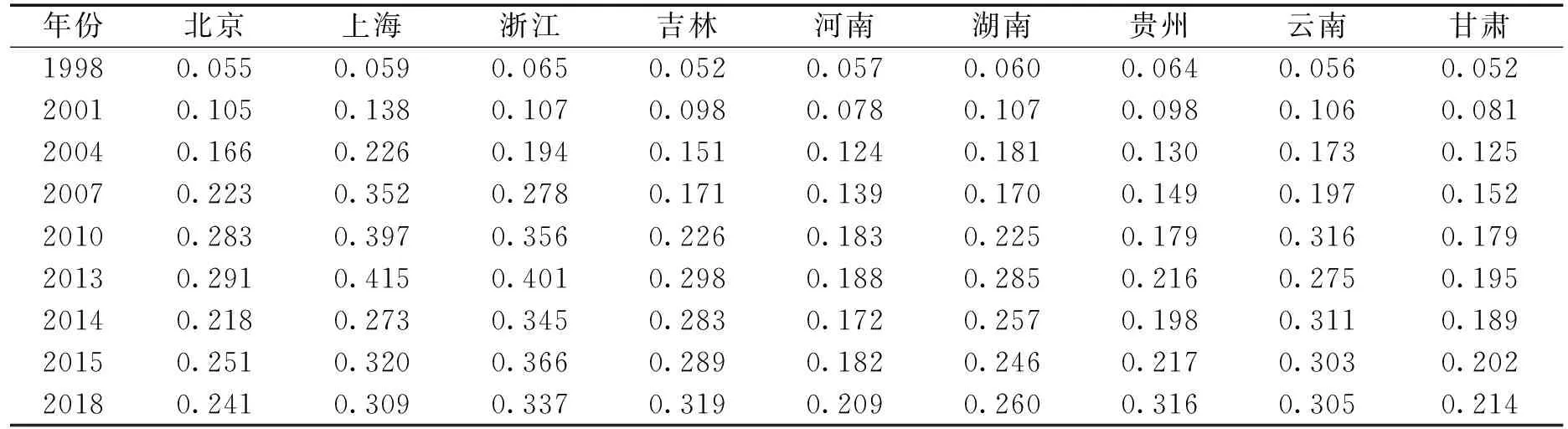

表3 城鎮居民交通通信支出占比分析

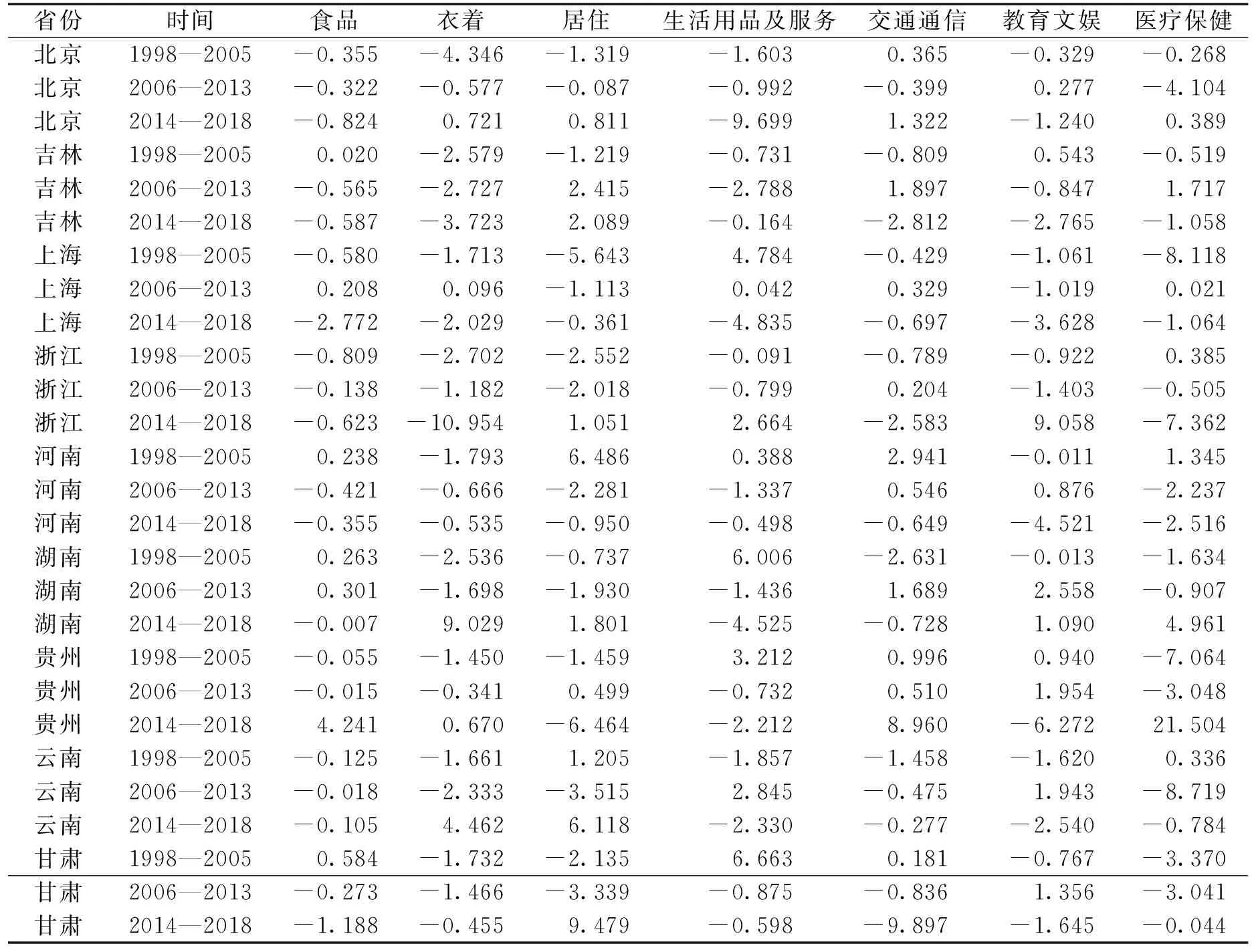

表4 城鎮居民教育文娛支出占比分析

(一)食物消費與衣著消費

從整體上看,各個省份的食品支出占比均是逐年下降的。由于篇幅原因,本文選取了東中西區域中具有代表性的省份進行具體的比較分析,選擇的主要依據是各地區經濟發展聚類分析(龔志民、李華郁,2019)[10]。東部選擇了北京、上海、浙江;中部選擇了吉林、河南、湖南;西部選擇了貴州、云南、甘肅。以下的所有分析均以該9個省份為例為說明。為了展示城鎮居民消費結構的演變,我們還列出了9個省份城鎮居民部分消費類別的支出占比。為了節省篇幅,我們按照一定間隔去除了一些年份的數據。

城鎮食品消費支出占比的計算結果如表1所示。從總體上看,城鎮居民的食品支出占比均是逐年波動降低的。下降幅度最大的是上海,從1998年的0.517下降到2018年的0.167,下降了0.35;其次是貴州,下降幅度為0.302;北京的下降幅度為0.287。從均值的角度來說,東部地區食品支出占比的下降幅度大于中西部地區。2018年食品支出占比最低的地區均為東部地區,北京為0.147,上海為0.167,浙江為0.181。

接著考察衣著消費支出。考察發現,我國城鎮衣著消費支出占比先增加后減少。早期隨著改革開放的推進,收入水平提升較快。同時,衣服的種類樣式更加豐富,居民開始注重衣著的款式、品牌等高品質的消費,所以,衣著消費支出的比重開始是上升的。但早期的收入水平整體來說仍然是較低的,高品質的衣著消費仍然屬于奢侈消費。居民收入水平整體上有了較大幅度的提升后,高品質的衣著消費變成“基本消費”,人們有條件選擇旅游、文娛等享受型消費。隨著享受型消費支出的增加,衣著消費支出的比重下降是必然的。無論是1998年還是2018年,東部地區衣著消費支出占比均低于中部和西部地區。

由此可見,就第一層次的消費(食品、衣著)來說,經濟發展水平較高的省份的支出占比較低,經濟發展水平較低的省份的支出占比較高。從動態變化的視角來說,每個省份第一層次消費的支出占比都呈現出明顯的下降趨勢,有些落后省份的下降幅度還比較大。

(二)住宅消費

表2展示的是1998—2018年我國城鎮居民住房消費支出占比的變化情況。

從表2可以看出,從整體上看,城鎮居民的住房支出占比隨時間變化不斷增加。主要原因是早期城鎮居民購房支出占比很大,隨著房價不斷上升,尤其是經濟發達地區的房價上漲幅度較大,使得購房成本顯著增加。2018年東部省份居住支出高于其他省份,2018年城鎮居民住房支出占比最高為北京0.265,最低為吉林0.146。可見,隨著經濟發展,就住房支出占比來說,東部省份與中西部省份都有明顯的差異。一般而言,住房消費從原來的必需品變成了具備奢侈品屬性的商品,這也增加了人們的生活壓力。

接著考察生活用品及服務消費支出。觀察每個省份的消費支出占比并進行比較,不難發現,城鎮居民生活用品及服務的支出占比較低,且變化平穩,在2002年后緩慢增加,其變動相對于2002年之前更加平穩,東中西部地區的省份之間無明顯差異,大部分省份比重在0.08~0.12之間。

簡而言之,第二層次消費的地區差異主要體現在居住消費的差異,東部省份的居住消費支出占比明顯高于其他省份。相對來說,生活用品及服務消費的差異較小,支出占比相差很小。

(三)發展享受消費

從表3可以看出,城鎮居民交通通信支出占比是繼食品消費支出、居住消費支出后最大的消費支出。其迅猛發展的主要原因是,我國基礎設施建設的推進使得機動車能夠駛進千家萬戶,成為家庭不可缺少的代步工具;同時,隨著電商行業的發展,“主播帶貨”的熱潮及外賣行業的興起,使得運輸物流和通信業務得到快速發展;并且隨著“互聯網+”時代的到來,人們可以更便利地了解旅游資訊,使得個人出游更為可行便捷。以云南省為例,2018年云南城鎮居民的交通通信支出占比0.3以上,由此可見交通與通信消費支出增長之快。當然這些變化都是以經濟發展水平的提升和居民收入水平的大幅提高為前提的。東部省份交通通信支出占比增長快于中西部省份。2018年東部省份交通通信支出占比均值在0.3以上,而中西部省份交通通信支出占比均值在0.28左右。

接著探究教育文娛消費支出。自2002年推行教育體制改革以來,到2006年九年義務教育政策的實施,居民由此減少的教育消費支出可以轉向其他商品的消費。根據表4,城鎮居民教育文娛支出占比較為穩定,基本在0.15左右波動。雖然城鎮地區教育體系比較完善,但優質教育資源仍然是供不應求的,對教育資源的競爭日趨激烈,加上收入的快速提升,使得城鎮居民家庭對子女的教育投入往往“不計成本”,甚至形成了“攀比”態勢,也催生了各類教育培訓機構,這些培訓機構又進一步“誘導”家庭加入教育投入的“競爭”。教育支出成為很多家庭支出的重要組成部分。另一方面,相對來說,東部省份的教育文娛支出占比比中西部省份更高。

對醫療保健支出的考察發現,醫療保健支出占比是波動上升的。并且,東部省份的醫療保健支出占比低于中西部省份,可能的原因是在經濟發展水平較高的省份,醫療保障體系更為健全,個人支出部分較少。

總體上說,經濟發達省份的發展享受型消費支出占比較高,經濟欠發達地區的支出占比較低。但教育與醫療保健支出有一定的特殊性,個人支出數量與教育體制、醫療保障政策和地方政府的轉移支付有關。

(四)基本結論

從每類消費支出占比的地區比較可以看出,發達地區(東部省份)的消費結構層次較高,表現為食品消費與衣著消費即第一層次消費的比重較低,發展享受型消費即第三層次消費的比重較高;發展緩慢地區(西部地區)的消費結構處于較低水平,表現為食品消費與衣著消費的比重較高,發展享受型消費的比重較低;欠發達地區(中部)則介于兩者之間。

四、城鎮居民消費結構升級的區域比較

前部分就消費結構進行了區域比較分析,并且是基于大區域(東部、中部、西部)。本節將就消費結構升級的情況進行比較,并且是基于省級區域的劃分。我們將利用改造后的AIDS模型做相應的估計和計算。本文的“消費升級”是較低層次的消費比重下降和較高層次消費比重的上升。根據馬斯洛需求層次理論,一般情況下,較低層次的消費是“剛性”消費,對價格和收入的敏感性較低,對價格的敏感度與收入一般是反向變化的。當收入增加時,每類消費的總量一般是增加的,除非它是“低檔品”或被其他消費“擠出”。并且隨著收入的增加,每個層次內部的結構也會逐步優化或升級,當較高層次的消費對價格和收入都不太敏感時,說明各層次內部的消費結構得到了較大程度的優化。這是我們分析的依據,基于價格彈性和需求的支出彈性的各種組合,消費結構的地區(省市)差異得以呈現。

一般情況下,如果某類商品的支出比例隨總支出的增加而增加,則稱之為奢侈品,如果支出比例隨總支出的增加而減少,則稱之為必需品。可以證明,商品是奢侈品(必需品)的充分必要條件是需求的支出彈性大于1(小于1),我們省略其證明細節。為了簡便,需求的支出彈性以下簡稱支出彈性。

(一)地區消費結構變化趨勢的比較分析

根據計算公式(2)和(3),計算出9個省市的支出彈性和價格彈性,表5和表6所展示的是1998—2005年、2006—2013年和2014—2018年三個時間段每個省市的支出彈性的均值和價格彈性的均值。

表5 城鎮居民支出彈性(平均值)

表6 城鎮居民價格彈性(平均值)

我們根據支出彈性和價格彈性來分別分析9個省市消費結構升級的情況,并特別關注居住消費支出對消費結構升級的影響。我們以北京為例進行詳細分析,包括每一類商品的支出彈性和價格彈性所折射出來的含義。為了節省篇幅,我們省略其他8個省市的分析過程,僅僅列出分析結果。

由于2014年統計口徑發生了變化,2014年之前的數據與之后的數據不具有可比較性,我們側重于分析2014—2018年消費結構的變化。必要的時候,我們也會考察1998—2013年消費結構的演變,所以在計算支出彈性與價格彈性時,把該段時間分成兩個區間,即1998—2005年和2006—2013年兩個時間段。利用彈性來分析消費結構的好處是可以把其他變量如價格或總支出水平“固定”下來,借此推斷在實踐中無法觀察到的事實。

(二)分析方法說明:以北京市為例

食品消費:2014—2018年支出彈性均值為-0.18,價格彈性為負數。支出彈性小于1,這佐證了食品作為必需品的屬性,其消費數量增加的幅度小于總支出增加的幅度。但一般來說消費數量會隨著總支出的增加而增加。然而,支出彈性為負時,意味著食品消費數量隨著總支出的增加而減少(價格固定)。作為“必需品”,其數量本應是“剛性”的,至少是“粘性”的,但在2014—2018年它隨總支出的增加而減少(2)支出彈性為負。這意味著,價格保持不變時,需求數量隨總支出的增加而下降。,這表明這種減少是“被迫”的。結合消費支出占比的分析,我們認為消費“被迫”減少是居住支出增長導致的,居住支出的大幅增加對生活質量產生了一定程度的影響。

衣著消費:2014—2018年支出彈性均值為-0.4,價格彈性為正。衣著表現出必需品的屬性,但是其消費數量隨著總支出的增加而減少(價格不變),這種減少是“被迫”的,有住房消費擠出效應的影響。

居住消費:2014—2018年的支出彈性大于1,說明居住消費具備了“奢侈品”的特征。從功能上來說,它又是現代生活的“必需品”,或可表述為“準必需品”。2014—2018年居住消費的價格彈性為正(比較接近于1),顯然不能把住房解釋為低檔商品,更不能解釋為“吉芬商品”,其體現了“投資品”的特征:價格大幅上漲時(保持總支出不變)住房需求幾乎同步增加,對部分人來說,其支出占比增加是“主動”的——房屋是他們的投資品,這就意味著擠出效應的存在(3)中等收入群體也可能投資房地產,這就會對其他消費產生擠出效應乃至影響生活質量。。

生活用品及服務消費:2014—2018年支出彈性均值為-3.07,相對于衣著支出彈性的均值-0.4,居住消費對生活用品及服務消費的擠出效應要高于衣著消費,此時價格彈性為-9.7,也進一步佐證了住房消費支出對它的擠出效應。

交通通信消費:在三個時間段的支出彈性均大于1,價格彈性2006—2013年為負、2014—2018年為正,奢侈品的特征比較明顯。可見,北京居民對交通通信的消費是很重視的,其支出占比隨總支出的增加而增加,并且對價格不太敏感。

教育文娛消費:支出彈性1998—2005年、2006—2013年均大于1,表現出奢侈品的屬性。但在2014—2018年支出彈性小于1,價格彈性為負。由此判斷,教育文娛消費是北京居民的“必需品”,其消費支出的比重隨總支出的增加而減少,由本來的“奢侈品”變成“必需品”,也有居住消費的擠出效應。

醫療保健消費:1998—2005年彈性大于1,價格彈性為負,在醫療條件有限的時期,醫療保健屬于“奢侈品”。2006—2013年支出彈性小于0,價格彈性為負(約為-4),隨著居民基本醫療保險的普及和“五險一金”的強制實行,居民獲得基本醫療服務的成本下降。但2014—2018年支出彈性大于1,價格彈性為正,醫療保健支出比例隨總支出的增加而增加,這說明北京居民對醫療保健服務的重視,比較注重較高質量的醫療保健服務。

結論:根據食品、衣著、生活用品與服務、教育文娛、居住等消費情況以及它們的支出彈性和價格彈性判斷,與自身比較,北京在近幾年存在某種意義上的“消費降級”,生活質量在一定程度上受到居住消費支出大幅增加的影響。這與北京的高房價與房地產投資渴望有密切關系。

(三)分析結果

仿照以上的分析方法,我們得到其他省份的分析結果如下:

上海市:居民的消費結構整體上是升級的,住房消費支出對生活質量提升的影響比較小。

浙江省:城鎮居民消費結構升級不太明顯,或者說住房消費支出對消費結構升級有較大影響。

吉林省:就自身來說,吉林省城鎮居民消費結構升級的趨勢比較明顯,盡管比較緩慢,但消費支出的擠出效應很微弱,沒有影響居民生活質量的提升。

河南省:城鎮居民消費結構升級的態勢比較明顯,盡管升級的速度比較緩慢,但住房消費支出基本上沒有對其產生影響。

湖南省:城鎮居民的消費結構升級比較明顯,盡管居住消費的擠出效應對交通通信消費和醫療保健消費產生了一定的影響,但擠出效應沒有影響居民生活質量的提升。

貴州省:雖然貴州省城鎮居民消費結構處于較低的層次,但與自身相比,消費結構的升級還是比較明顯的。

云南省:與自身相比,整體上云南城鎮居民的消費結構呈現升級的趨勢。居住消費支出基本上沒有對其他方面的消費產生影響。

甘肅省:城鎮居民的消費結構在近期的升級態勢比較明顯,雖然消費結構的整體層次較低。居住消費對其他方面消費的擠出效應并不明顯。

五、結論與啟示

省級建制是中國重要的行政區域劃分,從省級層面研究消費結構演變的區域差別是有意義的。與一般認識相同,中國發達地區的消費結構處于較高層次,而落后地區處于較低層次,地區消費結構的層次與地區經濟的發達程度基本上是對應的。但近期消費結構升級的趨勢與地區經濟發達程度并不是對應的。落后地區消費結構升級的趨勢更明確,發達地區有消費結構降級的信號,甚至對生活質量的提升產生了一定程度的影響。對房地產的過度投資及與收入不匹配的高房價無疑是其中的重要原因。這既在意料之外,又在情理之中。因為房地產投資對欠發達地區和落后地區消費結構升級的影響相對要小一些,政府的扶貧政策對于落后地區消費結構的升級也產生了積極的影響。

本文的研究也表明,經濟增長并不等同于人民福祉的提升,應該鼓勵地方發揮地區比較優勢和自身特色以提升人民的福利水平和生活質量,促進中國經濟發展多樣化,實現地方優勢互補和共同發展。