中醫綜合護理在中風后心脾兩虛型不寐中的應用*

李延萍

不寐又稱為失眠,屬于一種亞健康疾病,也是中風患者最常見的病癥。患者長期不寐會增加其心腦血管、精神疾病發病風險,并直接累及心、脾、胃等臟器,嚴重影響患者的身心健康[1]。藥物治療不寐的效果較為理想,但藥物均會對機體產生一定的不良影響,加上中風患者的年齡大,機體代謝運行慢,藥物吸收差,進而導致藥物起效慢,并不利于患者長期服用[2]。中醫在失眠方面也頗有建樹,曾有學者指出,通過中醫綜合護理可幫助不寐患者改善睡眠[3,4]。基于此,本研究在我院收治的中風后心脾兩虛型不寐患者中實施中醫綜合護理,獲得理想效果,現將結果作如下報告。

1 資料與方法

1.1 一般資料2019年1月—2019年12月收治的60例中風后心脾兩虛型不寐患者,按護理方式的不同將其分為常規組和中醫組,每組30例。常規組有男16例,女14例;年齡48~78歲,平均(61.25±5.89)歲;病程1~5個月,平均(2.69±1.14)個月。中醫組有男17例,女13例;年齡48~79歲,平均(61.76±5.59)歲;病程1~6個月,平均(2.85±1.34)個月。2組的年齡或病程等情況均無統計學差異(P>0.05)。本院倫理委員會已同意此次研究的開展。

1.2 診斷標準患者的不寐癥狀均為中風后遺癥,與《中藥新藥臨床研究指導原則》[3]中的心脾兩虛型不寐診斷標準相符,伴有失眠、多夢易醒、頭暈心悸、心煩神疲、食納差等癥狀。

1.3 納入與排除標準納入標準:與上述疾病診斷標準相符的患者;護理前半個月未使用過鎮靜劑的患者;了解本次研究情況,同意簽署知情書的患者。排除標準:其他疾病引起失眠的患者;依從性極低者;有精神病史者;伴有皮膚感染者。

1.4 方法

1.4.1 護理方法常規組實施常規護理方法,即行常規疾病知識宣教;幫助患者調節燈光亮度、保持睡眠環境的安靜;囑咐患者睡前不可觀看興奮性節目或文章,多泡腳或睡前喝熱牛奶,自行聽催眠曲放松心情、舒緩情緒等。中醫組在上述基礎上實施中醫綜合護理方法,即:①艾灸護理。選擇患者的神門、心俞、內關、三陰交、足三里、脾俞,將艾柱點燃放在圓形銅艾盒中,直至艾柱燒完為止,每天1次,艾灸時間盡量選擇中午陽氣充足的時候,切不可晚上艾灸,避免陽氣刺激神經加重失眠現象。②按摩護理。艾灸完成后,可在相同穴位上進行點按,即用大拇指慢慢施加力量按壓,待患者感覺到所按穴位出現酸脹、脹痛或刺痛時,維持壓力 5 s 再緩慢收力,上述動作反復進行5次左右即可,然后利用掌跟順時針輕揉相應的穴位,緩解局部肌肉。之后再為患者進行面部、頭部按摩,主要選擇太陽穴、攢竹、百會、坎宮、風府等穴位,太陽穴、攢竹這2個穴位可用大拇指按壓,并自上而下交替直推,以患者感到輕微發熱為宜;坎宮這一穴位可用大魚際從印堂推至太陽穴,經過該穴位后停頓幾秒即可;百會、風府等穴位則利用大拇指勾壓、點按,使患者感覺整個頭部有脹熱現象即可,可多次點按,以患者的舒適度為主,按摩每次30 min左右,一天1次。③中醫情志護理。通過“以喜勝憂”的方式,與患者講笑話、談以往趣事、回憶成就事跡等,或者播放喜劇、小品、綜藝節目等,轉移其注意力,使其保持心情愉悅,避免憂思憂慮。④中醫辨證施樂。為患者播放《音樂草本》的五大處方樂曲或宮調(對應脾)、徵調(對應心)為主的樂曲,例如《百鳥朝鳳》《草木青青》《梅花三弄》《昭君怨》《漁樵晚唱》《紫竹調》等,在每晚睡前1 h左右播放,每次30 min即可,播放時要注意病房環境,避免嘈雜,且還要讓患者保持坐臥位,全身放松,不讓任何人干擾。⑤中醫飲食運動調理。通過望、聞、問、切幫助患者判斷其體質,再根據其體質調整飲食,如肝火擾心者應多食用當歸、黃芪湯等;痰熱擾心者則應多食用生姜、陳皮水等。指導患者進行八段錦、太極拳鍛煉,修養身心,每天鍛煉 30~60 min即可。⑥中藥泡腳。護理人員每天晚上可幫患者進行中藥泡腳,在紗布袋中放入艾葉、伸筋草、生姜、大蔥等材料,并放入45 ℃左右的水中浸泡,指導患者每次浸泡雙足40 min左右。護理人員要注意控制患者白天睡眠的時間,避免患者作息時間黑白顛倒,在泡腳時還可以教授患者按摩足部,點按涌泉穴,促進睡眠。2組的護理周期均為7 d。

1.4.2 觀察指標對比2組護理前后的匹茲堡睡眠質量指數量表(PSQI)評分、中醫證候積分以及護理滿意度。①PSQI評分一共有24項評定內容,包括睡眠時間、入睡時間、服藥情況等,總分越低表明患者的睡眠質量越好。②根據《中藥新藥臨床研究指導原則》中的相關標準評定患者的中醫證候積分,癥狀包括失眠、多夢易醒、頭暈心悸、心煩神疲、食納差,其中0分為無癥狀;1分為癥狀較輕;2分為癥狀較重;3分為癥狀嚴重;4分為癥狀非常嚴重。③采用我院自制的調查問卷表評定2組的護理滿意度,內容包括護理方法、護理手法、護理細節的處理、護理人員的態度等,總分100分。非常滿意:>90分;滿意:80~90分;不滿意:<80分,護理滿意度為非常滿意率與滿意率之和。

2 結果

2.1 2組患者PSQI評分、中醫證候積分對比護理前,2組的PSQI評分、中醫證候積分均無統計學差異(P>0.05);護理后,中醫組的PSQI評分、中醫證候積分均低于常規組(P<0.05)。見表1。

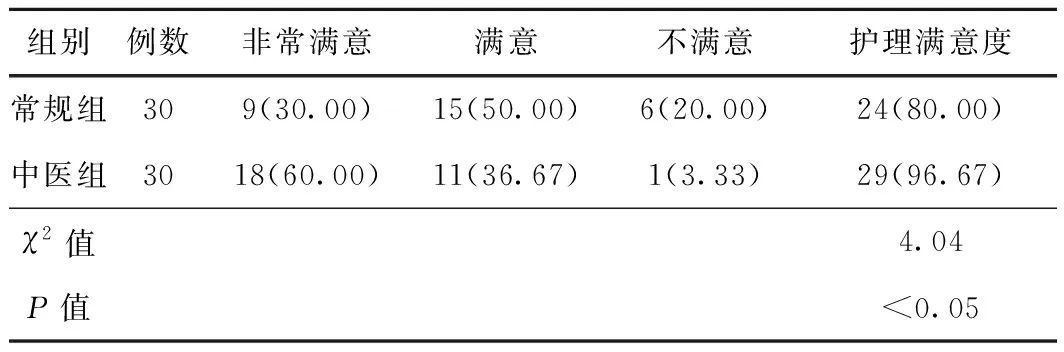

2.2 2組患者護理滿意度對比經護理,中醫組的護理滿意度顯著高于常規組(P<0.05)。見表2。

表1 2組PSQI評分與中醫證候積分對比 (例,

表2 2組患者護理滿意度對比 (例,%)

3 討論

不寐在中醫中屬于“目不瞑”的范疇,是由飲食不節、情志不調、久病體虛引起機體氣血失調、陰陽不平衡、臟腑功能紊亂所致,在中風患者中最為常見,且以心脾兩虛型最為典型。所以,臨床應以氣血調理、平衡陰陽、調節情志等處理為主。

本研究結果顯示,中醫組的PSQI評分、中醫證候積分均低于常規組(P<0.05),這表明中醫綜合護理能顯著提高患者的睡眠質量,改善失眠、多夢易醒、頭暈心悸、心煩神疲、食納差等癥狀,護理效果理想。中醫綜合護理是一種新型護理模式,能通過中醫辨證為患者提供更有針對性的護理措施,進而提高護理質量,讓患者更滿意。此次研究中,護理人員為患者進行艾灸、按摩護理,可通過與心、脾相關的穴位調節機體氣血、促進臟器正常運行,進而緩解失眠的現象。更重要的是,中醫講究“天人相應”,人體的經脈氣血運行是和時辰有著密切聯系,而且不同的時辰,機體的經脈和氣血盛衰也各不相同,在經脈氣血充盈時進行治療或護理,可以起到事半功倍的效果[4]。此次護理中艾灸、按摩均選擇中午陽氣最充足的時候,非常有利于藥物的吸收,最大程度調節機體經氣運行,保證氣血的正常運行,這對患者病情的改善和恢復有重要意義。同時,情志護理、辨證施樂也是提高睡眠質量的一項重要護理措施,不但能幫助患者以喜勝憂,安撫不良情緒,避免過于憂慮影響睡眠;而且能養心安神,促進情緒穩定,進而改善失眠癥狀。此外,辨證施樂通常是以五行學說為主要核心,其中的宮調對應人體的脾,徵調對應人體的心,而心脾兩虛者通常容易產生緊張、焦慮、消沉、憂郁等情緒,通過相應的音樂調理,可起到開郁散結、安神鎮靜、補益心脾之效果[5]。失眠通常是由于患者的中樞神經細胞在睡眠時過于興奮,或者其作息時間的平衡狀態被完全打破所致,通過音樂這一種有規律性的聲音、頻率能調節中樞神經和機體的生理狀態,促使患者放松、心情愉悅,并消除疲勞,從而改善睡眠[6]。最后,再結合辨證飲食、中醫鍛煉、中藥泡腳,可幫助患者由內而外進行調理,從根本上調節陰陽平衡,促進機體各臟腑正常運行,進一步改善失眠現象。中醫綜合護理蘊含著多種優質護理措施,能為患者提供更全面、優質、針對性的服務,從各方面幫助患者改善疾病,修復機體,盡最大努力讓患者滿意。故本研究中中醫組的護理滿意度為96.67%,顯著高于常規組的80.00%(P<0.05),與上述討論相符。

綜上所述,將中醫綜合護理應用至中風后心脾兩虛型不寐的患者中,可有效改善患者不寐的現象,消除多夢易醒、頭暈心悸、心煩神疲、食納差等癥狀,保證睡眠質量,患者的滿意度高。