脈沖反應堆壓力容器內壁水下視頻檢查技術

任俊波 王學權 羅建東 童靖壘 王哲 劉成 許貴平

摘? 要:本文描述了脈沖堆的特點及我國脈沖堆發展的歷史。詳細分析了壓力容器內壁水下視頻檢查技術的相關要求,包括相關法規、檢查技術、檢查設備、專用試塊、檢查程序以及結果處理的相關要求。脈沖堆是我國重要的研究堆之一,是我國核工業的重要組成部分,可靠的研究堆專用在役檢查技術能夠保障脈沖堆的安全運行,有利于我國核工業事業的健康發展。

關鍵詞:脈沖堆? 水下視頻檢查? 壓力容器內壁? 間接目視檢查

Underwater Video Inspection Technology for Inner Wall of Pressure Vessel of Pulsed Reactor

REN Junbo? WANG Xuequan? LUO Jiandong? TONG Jinglei? WANG Zhe? LIU Cheng? XU Guiping

(Nuclear Power Institute of China, Chengdu, Sichuan Province, 610213 China)

Abstract: This paper describes the characteristics of pulsed reactor and the development history of pulsed reactor in China. The relevant requirements of underwater video inspection technology for inner wall of pressure vessel are analyzed in detail, including relevant regulations, inspection technology, inspection equipment, special test block, inspection procedure and result processing. Pulsed reactor is one of the important research reactors in China and an important part of China's nuclear industry. Reliable in-service inspection technology for research reactor can ensure the safe operation of pulsed reactor and will profit the healthy development of China's nuclear industry.

Key Words: Pulsed reactor; Underwater video inspection; Inner wall of pressure vessel; Indirect visual inspection

核反應堆是實現核燃料受控核裂變鏈式反應的裝置。反應堆按用途分大致可以分為研究堆、動力堆、生產堆和特殊用途堆等。研究堆在核科學和技術的發展中起著重要作用,脈沖堆是我國重要的研究堆型。脈沖堆采用鈾-氫化鋯燃料元件,在科學研究方面具有廣泛的應用價值,是一種具有固有安全特性的中子源輻照反應堆,在科學研究方面具有較大應用價值。我國第一座脈沖堆于1990年由中國核動力研究設計院設計研制建成[1]。第二脈沖堆是西安脈沖堆,該堆于1996年1月開工建造,2001年1月投入試運行及實驗應用,該脈沖堆具有一堆多功能的獨特性能[2-3]。脈沖堆屬于游泳池堆型,壓力容器不設置頂蓋,只設置活動式蓋板,來自空氣中的外來物較多,因此需要定期對壓力容器內壁實施水下視頻檢查。

1水下視頻檢查技術及設備

無損檢測技術中的目視檢查方法包括直接目視檢測和間接目視檢測技術。直接目視檢測是指直接用人眼或使用放大倍數為6倍以下的放大鏡,對試件進行檢測。對于無法直接進行觀察的區域,可輔助以各種光學儀器或設備進行間接觀察,如使用反光鏡、望遠鏡、工業內窺鏡或水下視頻檢測裝置進行檢測[4],水下視頻檢查屬于間接目視檢測的一種。

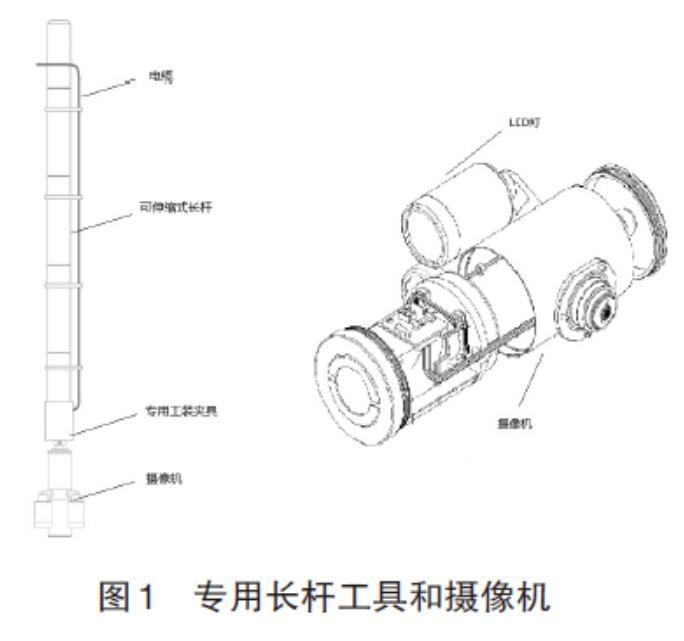

脈沖堆壓力容器內壁水下視頻檢查采用的是進口耐輻照攝像機,該型號攝像機可適用于水下和空中。進口耐輻照攝像機由攝像機和控制器兩部件組成。攝像機包括彩色高清CMOS變焦相機,外接高強度LED照明;控制器由一個高清顯示器、一個高清錄像機和一個控制單元組成,它可將視頻記錄到固態硬盤內[5]。控制器可外接鍵盤和外部監視器,以實現遠程攝像機查看可控制功能。攝像機和控制器通過電纜連接,進行數據傳輸。

壓力容器內壁檢查采用長桿工具,該工具采用可伸縮式長桿設計,頭部采用專用工裝夾具,可對攝像機進行固定,尾部連接吊車,長桿長約10米,檢查時,通過操作吊車和人工手動調節方式,改變攝像機位置,達到壓力容器內壁各部分區域檢測的目的。

2目視檢查法規要求

國內有關間接目視檢測技術及相關標準較少[6],1996年我國正式發布了航天標準QJ2859-1996《工業內窺鏡操作使用方法與判定規則》[7] ;2007年我國國家質檢總局發布的GB/T20967-2007《無損檢測目視檢測總則》,該標準規定了目視檢測確定產品是否符合規定的要求時,直接目視檢測和間接目視檢測的一般原則[8]。核工業系統由于行業的特殊性,直接采用美國ASME(鍋爐及壓力容器規范)和法國RCC-M(壓水堆核電站核島機械部件設計建造規則)目視檢測標準 [9]。

美國ASME規范第五卷第9章對目視檢測的適用范圍、檢測規程、檢測方法、檢測報告等方面給出了具體的要求。ASME規范中對不同類型、不同等級的產品和部件提供了不同的驗收要求。

法國RCC-M標準第III卷MC7000對目視檢測方法提出了應當滿足的要求,包括檢測對象、文件、檢測裝置、對比試樣、檢測區域、檢測條件和檢測報告等。

3水下視頻檢查試塊

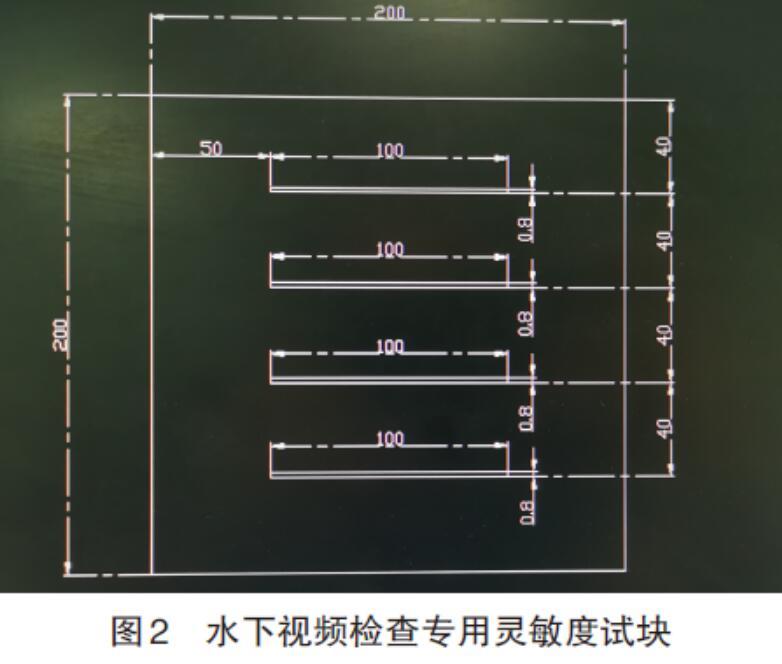

根據美國ASME規范第五卷第9章對目視檢測靈敏度的要求,間接目視檢測的分辨能力,至少和直接目視檢測相當。直接目視檢測要求發現18%中性灰卡上寬度為0.8mm的黑線。根據ASME規范要求,并且考慮到灰卡無法在水下使用,因此采用了與壓力容器內表面顏色和粗糙度相似的不銹鋼材料制作水下視頻檢查專用靈敏度試塊,在試塊上設置了4道寬度為0.8mm的刻槽,試塊圖紙見圖2所示。

4壓力容器內壁水下視頻檢查程序

4.1 現場條件檢查

核對受檢部件的標識號、可達性及表面狀況等現場條件,受檢部件表面狀態滿足檢測要求:被檢表面必須清潔,無影響被檢件表面缺陷的異物存在。

4.2 檢驗設備檢查

在實施檢測之前檢查設備的有效性,確保設備在有效期內且處于工作可用狀態。

4.3 溫度和照度測量

對檢驗表面用照度計進行測量,確保照度在檢查要求范圍內,并記錄相應數值。

4.4 確定檢驗靈敏度

利用水下視頻攝像機和專用水下視頻檢查專用靈敏度試塊上的刻槽進行靈敏度測試,須滿足靈敏度要求。

4.5 水下視頻檢測

將長桿工具和水下視頻攝像相連接,利用吊車和人力手動定位方式將攝像機送達指定位置,攝像機鏡頭與被檢測對象表面保持垂直,調整焦距得到清晰畫面后對被檢部件表面實施間接目視檢測時,攝像機的焦距應小于或等于靈敏度測試時的焦距[10]。

4.6 記錄和現場清理

所有觀察到的缺陷顯示都應進行標識并記錄,可采用示意圖或照相方式記錄。檢測完成后清理現場,回收工具并對工具進行去污處理,恢復環境。

5水下視頻檢查結果處理

5.1 不同檢查時機的檢查方法

脈沖堆壓力容器水下視頻檢查技術主要針對脈沖堆的在役檢查,出廠及役前檢查時,由于壓力容器內沒有放射性,因此可采用直接目視檢查的方式,

5.2 檢查重點及可能出現的缺陷

出廠及役前檢查的重點為焊縫的原始缺陷,如外觀缺陷、裂紋、氣孔、未熔合、未焊透等缺陷。在役檢查的重點為容器內壁母材及焊縫上可能存在的運行缺陷,如腐蝕坑、腐蝕裂紋、腐蝕產物堆積、色斑、局部變色等。

5.3 結果處理

對在役檢查過程中發現的腐蝕性缺陷,如腐蝕坑、腐蝕裂紋等危害性缺陷,應進行記錄并及時上報,采用業主制定的不符合項處理流程對缺陷進行評估及處理;對發現的腐蝕產物堆積、色斑、局部變色等缺陷進行記錄,在綜合評估危險性后執行相應的缺陷處理程序。

6結語

本文描述了脈沖堆壓力容器內壁水下視頻檢查技術的相關要求,包括相關法規、檢查技術、檢查設備、專用試塊、檢查程序以及結果處理的相關要求。我國的核工業事業正處于快速上升階段,研究堆是我國核工業的重要組成部分,可靠的研究堆專用在役檢查技術有利于我國核工業事業的健康發展。

參考文獻

[1]俞冀陽. 核工程基本原理[M]. 清華大學出版社.2016

[2]張良,袁建新,趙巍,王寶生,張強,朱廣寧,楊寧,陳立新,江新標.西安脈沖反應堆半實物仿真系統設計研究[J].核動力工程,2021,42(2):99-104.

[3]陳立新. 脈沖反應堆過冷沸騰傳熱特性與堆芯空泡份額計算方法研究[D].南京航空航天大學,2012.

[4]王躍輝. 目視檢測[M]. 機械工業出版社.2006:46-47

[5]余桐,付東亮,王復曉.柔性視頻檢查技術在EPR機組蒸汽發生器二次側視頻檢查中的應用[J].中國設備工程,2020(3):183-184.

[6]孫世杰,毛藝喬,高燊甫,李敏,廖路,劉旭東,徐濤.某研究堆建立綜合管理體系探究[J].設備管理與維修,2021(15):5-7.

[7]QJ2859-1996 工業內窺鏡操作使用方法與判定規則[S]

[8]GB/T 20967-2007 無損檢測目視檢測總則[S]

[9]張平威. 反應堆無損檢測機器人三維控制系統設計研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2020.

[10]董文普.基于深度強化學習的視頻自動描述研究[D].成都:電子科技大學,2018.

其他作者:王學權,(1980—),男,碩士研究生,副研究員,研究方向為核工業無損檢測技術 第一作者:任俊波,(1980—),男,博士,副研究員,研究方向為核工業無損檢測技術 DOI:10.16660/j.cnki.1674-098x.2108-5640-1786 中圖分類號:TL3 作者簡介:任俊波,(1980,12-),男,漢族,四川成都人,副研究員,博士,研究方向:核工業無損檢測技術;王學權,(1980,05-) 男,漢族,研究員,碩士研究生,研究方向:核工業無損檢測技術。