基于主題式情境教學的高三二輪復習實踐探索

董清 王美娟

摘要以“酵母菌”為載體,“乙醇燃料發酵條件優化”為主線,以真實情境驅動科學探究思路,以定量數據強化科學思維的推理論證,以變式訓練深入科學原理的本質內核,以模擬運用體悟科學實踐的社會價值,將眾多知識與主題情境融合,以期為高三的二輪復習提供可行路徑。

關鍵詞 主題式情境 二輪復習 乙醇燃料 酵母菌

中圖分類號G633. 91文獻標志碼B

《中國高考評價體系說明》提出:高考評價體系中“一核”即高考的核心功能之一是引導教學;“四層”即考查內容和“四翼”即考查要求,要以充分體現核心價值的問題情境作為載體,即通過選取適宜的素材,再現科學理論產生的場景或是呈現現實中的問題情境,讓學生在真實的背景下發揮核心價值的引領作用,運用必備知識和關鍵能力去解決實際問題,全面綜合展現學科素養水平。這就要求一線教師將真實情境應用在平時的教學中,但在常規的課堂中,情境往往淪為教學導入中激發學生學習興趣的手段。于是,筆者根據《普通高中生物學課程標準(2017年版)》,充分挖掘情境,利用主題式情境教學,展開了以“乙醇燃料發酵條件優化”為主線的“酵母菌專題”高三二輪復習教學。主題式情境教學是指圍繞某一生物學主題進行教學,創設主題鮮明、貫穿課堂始終的、具體可感知的教學情境,并設計一系列由淺至深、進階式的學習任務,促使學生生物學學科核心素養落地的教學模式。

1教學目標

①通過觀看視頻“乙醇汽油”,增強節約能源、保護環境的意識。

②基于討論“哪些因素可以影響乙醇燃料發酵?”,進行科學探究并描述實驗思路。

③基于真實的科學資料,運用歸納和概括獲取有用信息,從現象與本質的聯系觀角度探索原因,總結出乙醇燃料發酵的最優條件。

④通過設計“利用秸稈等廢棄物作為原料生產燃料乙醇”的生產工藝,嘗試綜合運用所學知識來解決生活中的實際問題。

2教學環節

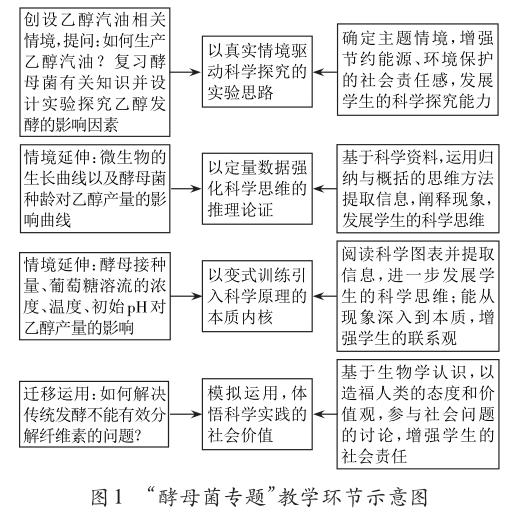

“酵母菌專題”教學環節如圖1所示。

3教學過程設計

3.1以真實情境驅動科學探究的實驗思路

教師播放視頻:相較于普通汽油,乙醇汽油不影響汽車性能且更環保。傳統的乙醇燃料生產通常以淀粉類植物為原料,利用微生物進行發酵,蒸餾提純后,最終形成乙醇燃料。在進行工業發酵生產前,工廠通常會先在實驗室對發酵的條件進行優化。并提出問題,引導學生思考:①利用什么微生物進行乙醇燃料發酵?②關于酵母菌,你了解多少?③淀粉屬于哪類物質?酵母菌能夠直接利用淀粉嗎?為什么嗎?④可能有哪些因素會影響發酵結果?⑤設計實驗,探究種齡、接種量、底物濃度、溫度、pH對發酵的影響,寫出實驗思路。

學生聯系酵母菌無氧呼吸的反應式,提出底物濃度、溫度、pH可以影響發酵結果。教師進行適當的引導后,學生還提出接種量、接種時酵母菌的生長時期即種齡也可以影響發酵結果。經過充分的討論,學生能夠寫出實驗思路,教師與學生共同總結出探究實驗的一般思路包括:自變量分組、無關變量控制以及因變量的檢測。

設計意圖:教師以“乙醇燃料發酵條件優化”為切入點,使學生了解了乙醇汽油的使用比普通的化石燃料更環保,增強了學生保護環境的社會責任感,也為本節復習課勾畫了主題背景。學科知識是發展學生核心素養的必要基礎,因此,教師繼續通過問題串引導學生回憶酵母菌的相關的基礎知識,又設置了“探究不同因素對乙醇發酵影響”的實驗設計問題,為該真實情境任務的貫穿課堂始終做鋪墊,從而促使學生整節課持續性地投入學習。

3.2以定量數據強化科學思維的推理論證

教師展示資料,提出問題:微生物培養過程中,把少量純種單細胞接種到一定液體培養基中,適宜條件下,以細胞數目的對數值為縱坐標,生長時間為橫坐標繪制出的曲線稱為生長曲線(圖2),可用來描述微生物群體生長規律。酵母菌的種群生長曲線可分為A延滯期(適應期)、B指數期、C穩定期和D衰亡期。延滯期的細胞由于剛進入新的環境,細胞中缺乏分解底物的酶以及相關的中間代謝產物,因此需要一段時間的適應。①在A延滯期,種群數量幾乎沒有發生變化的原因是什么?②從曲線變化看,指數期的細胞數量變化有什么特點?③從種群的數量特征角度分析,穩定期種群數量沒有持續上升的原因是什么?④衰亡期種群數量出現了相應變化的原因是什么?

通過認真閱讀材料結合曲線圖分析,學生能夠很快得出問題①、②的答案,但是對種群數量特征這部分知識已經遺忘。在解決問題③、④時,學生經過充分的討論后,可以得出:由于營養物質有限,種內斗爭加劇,所以酵母菌數量沒有持續上升;當種群出生率等于死亡率時,酵母菌種群數量維持相對穩定,此時種群數量達到K值;當處于衰亡期,培養基消耗殆盡,細胞代謝廢物積累,pH下降導致酵母菌種群下降。

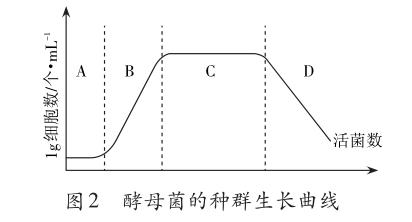

教師提供資料,引導學生思考:研究表明接入不同種齡的等量酵母菌也會對最終乙醇的產量有影響,分別接種不同種齡的等量酵母菌液,發酵相等時間后,測定其乙醇含量如圖(圖3)。不同濃度的菌液或溶液的吸光度(OD值)不同,一定范圍內,菌液中菌體數量越多或溶液的濃度越大、顏色越深,OD值越大。實驗室在繪制生長曲線時,一般用OD值表示菌液中菌體數量作為縱坐標。①根據生長曲線找到該酵母菌的延滯期、對數期、穩定期所對應的時間。②乙醇發酵時,接入的最適種齡是多少?③若細胞處于衰亡期,測定的OD值能否表示培養基中實際活菌的數量?為什么?④測定酵母菌種群數量的方法除了測定菌液OD值,還有什么方法?

學生通過對科學材料的仔細閱讀,對科學數據的認真分析很容易得出問題①、②的答案。問題③的解答需要學生分析所給情境資料中OD值的含義。學生經過討論,提出:若細胞處于衰亡期,由于大部分菌體死亡,而OD值無法區別死菌和活菌。對問題④,學生經過回憶,提出可以通過顯微計數法直接計數,也可以通過稀釋涂布平板法進行計數。

教師提供資料,提出問題:兩個研究小組分別用顯微技術法(血細胞計數板計數)、稀釋涂布平板法對同一發酵液的發酵過程中不同時期的酵母菌種群進行計數,結果發現兩者在衰亡期時,測定的結果完全不同,請預測可能出現的結果,出現該結果的可能原因是什么?

學生討論后,提出由于稀釋涂布平板法只能測定活菌數,而顯微計數法在沒有染色的情況下,可能會將活菌和死菌的數量全部統計進去,所以會導致顯微計數法測得的菌種數量偏大。

設計意圖:學生通過對科學材料的閱讀、關鍵信息的提取,實現了對情境背后種群的相關知識要點的回顧,同時幫助了解“種齡”的概念,為后面探究影響乙醇發酵的最適種齡做鋪墊。教師圍繞“影響乙醇發酵的因素”開展后續教學,一方面需要學生結合必修3培養液中酵母菌種群數量的變化曲線以及選修1中微生物計數的知識進行分析,還要求學生能從科學材料中提取有效信息,并對信息進行歸納梳理,旨在讓學生自身將閱讀提取的事實證據結合所學知識進行推理,得出自己的主張。主題式情境教學注重情境之間的聯系,所有的子情境必須圍繞主題情境來設置,這些情境具有遞進的關系。最后一個資料繼續挖掘酵母菌計數的兩種方法的相關知識,要求學生能夠準確說出兩種微生物計數方法的區別,從實踐出發,使學生產生思維沖突,激發學生的思考。

3.3以變式訓練深入科學原理的本質內核

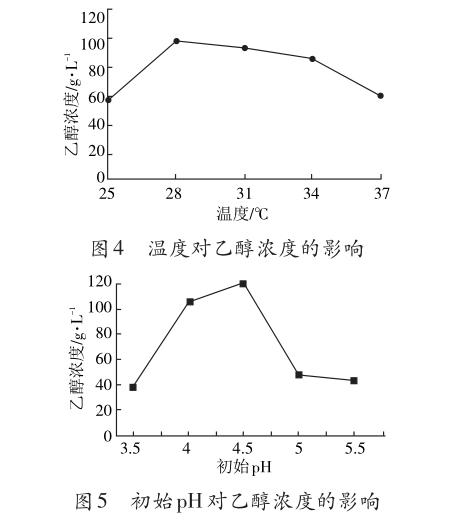

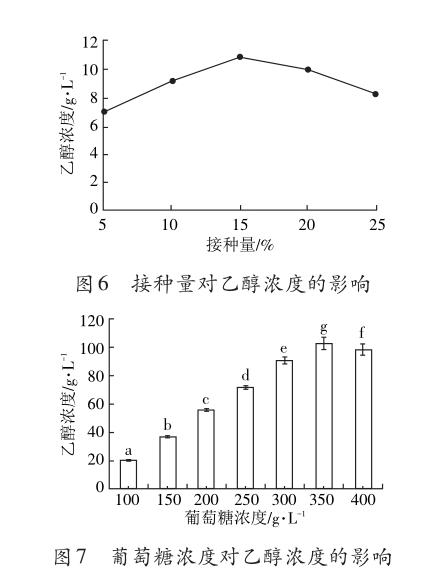

教師展示訓練:某工廠實驗室通過實驗得出接種量、底物濃度、溫度、初始pH對乙醇產量的影響(圖4~圖7)。①乙醇發酵最適溫度和最適pH分別是多少?溫度和pH分別是如何影響乙醇的發酵產量的?②乙醇發酵的最適酵母接種量是多少?為什么接種量高,乙醇含量反而低?③酵母菌發酵的最適底物濃度是多少?葡萄糖含量過高對乙醇產量有什么影響?為什么會出現這樣的變化?

學生很難直接得出問題②的答案,但經過討論,可以聯想到前期酵母菌繁殖消耗大量營養物質,后期可以用于產乙醇的營養物質不足。解決問題③時,教師引導學生從滲透壓的角度思考,學生就很可以聯想到由于滲透壓過高,導致細胞失水,代謝速率下降,乙醇濃度降低。

設計意圖:該情境的設置鍛煉了學生從圖表中有效捕捉科學信息的能力,但又不局限于圖表。教師引導學生進一步結合必修3與必修1中的相關知識,思考圖中曲線變化的原因,促成高中生物知識的融會貫通,學生在解開迷思的過程中也明確了科學研究中不僅要知其然,更要知其所以然。

3.4以模擬運用體悟科學實踐的社會價值

教師提供資料:中國人多地少,糧食安全的壓力長期存在,以玉米等糧食作物作為生物燃料的來源則會出現“與人爭糧,與糧爭地”的現象。我們不可能以犧牲糧食安全為代價來發展能源作物。于是,出現了利用秸稈等廢棄物作為原料生產燃料乙醇的生產工藝。但是,利用傳統的化學(高溫、酸化)工藝無法很好有效地將纖維素進行分解并利用。如何解決傳統發酵不能有效分解纖維素的問題?

學生經過討論后提出了多種想法:(1)通過基因工程的方法,將纖維素酶基因導入酵母菌,使酵母菌可以產生分解纖維素的酶;(2)篩選能夠分解纖維素的菌種,然后與酵母菌進行混合發酵。教師引導學生從育種的角度思考其他方法。學生經過思考后提出,可以利用誘變育種的方式來進行篩選,但這種方法成功率比較低。

設計意圖:該情境的設置打破課本章節之間的壁壘,激發學生的思維深度,從多角度分析問題。學生在體會到知識融合的樂趣的同時,還以造福人類的態度和價值觀,參與社會問題的討論,增強了社會責任,并感受到學以致用的成就感。

4評價與反思

在進行主題式情境教學時,教師需要注重情境的現實性與拓展性。對于學生而言,情境任務能否激發興趣、持續誘發疑問、驅動遷移應用顯得至關重要。正如上文的教學案例,采用學生一知半解的情境——乙醇汽油,有助于調動學生的學習興趣,促進他們的學習熱忱。案例中的情境資料都圍繞“乙醇汽油的發酵條件優化”這一主題,既便于教學進程的有效鋪展,也能夠促進學生對現實科學問題的深度思考與社會責任的涵養。此外,學生在從復雜情境或圖表信息中提取有效信息的能力有所欠缺,用書面化的語言對科學問題進行描述的能力更是不足。因此,本節課一方面從科學文獻中搜集大量真實且復雜的情境資料,另一方面通過設置由淺入深、層層遞進的問題,幫助學生找到已有知識和待解決問題的橋梁,喚醒學生注重學習積累與應用知識的意識,提高知識遷移和應用能力。