中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的特征及其演變規(guī)律

彭 稀, 周 赳

(浙江理工大學 浙江省絲綢與時尚文化研究中心, 浙江 杭州 310018)

《六書故》:“織采為文曰錦”,織錦是用預先染好顏色的經(jīng)緯線織成的具有多彩花紋的絲織物[1-2]。從西周的“萋兮斐兮,成是貝錦”開始,到東漢的“錦,金也。作之用功重,其價如金,故字從金帛”,再到明清時期寸錦寸金的云錦妝花,織錦逐漸發(fā)展成為中國古代價值堪比黃金的絲織物[3-4]。

織錦的傳承與創(chuàng)新是現(xiàn)代織錦發(fā)展的重點和熱點問題,而織錦的重組織結(jié)構(gòu)作為高技術(shù)水平的代表是傳承的重點,也是創(chuàng)新的基礎。目前對中國古代織錦的研究主要涉及歷史沿革、技藝特點、組織結(jié)構(gòu)等方面[5-6]。在重組織結(jié)構(gòu)方面多處于對某一特定織錦品種的研究,如蜀錦、宋錦、云錦、特結(jié)錦等[7-8],但少有對織錦重組織結(jié)構(gòu)的特征分析和演變規(guī)律的整體研究。本文梳理了中國古代織錦的重組織結(jié)構(gòu)的演變歷史,并研究其結(jié)構(gòu)的主要特征和演變規(guī)律,構(gòu)建起織錦的重組織結(jié)構(gòu)體系,以探求重組織結(jié)構(gòu)織錦的傳承與創(chuàng)新路徑。

1 演變歷史和特征

1.1 演變歷史

中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的歷史源遠流長,可追溯至西周,具體的演變歷程如圖1所示。暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦始于西周,盛于漢代,沒于唐代,歷經(jīng)兩千多年。遼寧省朝陽市魏營子西周墓出土的平紋型暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦(簡稱平紋型經(jīng)錦),是迄今發(fā)現(xiàn)最早的重組織結(jié)構(gòu)織錦[9]。其代表品種有對龍對鳳錦、舞人動物紋錦、五星出東方利中國錦等[10-11]。隨后于戰(zhàn)國時期出現(xiàn)掛經(jīng)錦和拋緯錦等變化平紋型經(jīng)錦[12-13]。至北朝晚期,固結(jié)組織從平紋發(fā)展成斜紋,演變出斜紋型暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦(簡稱斜紋型經(jīng)錦)。這是北朝到初唐最常用的組織結(jié)構(gòu),其代表品種有暈繝花鳥紋錦、寶相花紋錦等[14-15],但其存在時間短暫,影響極其有限。

圖1 中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展譜系示意圖Fig.1 Pedigree diagram of backed weave structure brocade in ancient China

隨著人們需求的日益多樣化,經(jīng)顯花方式逐漸變成緯顯花方式,暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)被旋轉(zhuǎn)90°,至北朝形成了最早的絲織暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦:幾何紋絲綿錦和瑞獸紋錦等平紋型緯重結(jié)構(gòu)織錦(簡稱平紋型緯錦)[16-17]。其實,絲織的緯重結(jié)構(gòu)織錦最早出現(xiàn)于戰(zhàn)國,但因古時人們對經(jīng)線的崇拜而未引起關注[18-19],而毛織的平紋型緯錦在東漢就已出現(xiàn)[20]。從初唐開始,斜紋型暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦(簡稱斜紋型緯錦)出現(xiàn),并很快取代了斜紋型經(jīng)錦。619年的瑞花幾何紋錦是迄今發(fā)現(xiàn)最早的斜紋型緯錦[21]。隨后演變出浮紋斜紋型緯錦、菱形斜紋型緯錦和妝花斜紋型緯錦[22]。晚唐時,固結(jié)組織從斜紋演變成緞紋,出現(xiàn)了緞紋型暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦(簡稱緞紋型緯錦)。目前發(fā)現(xiàn)最早的緞紋型緯錦出土于耶律羽之墓,如雁銜綬帶錦[23]。其后,在常規(guī)的緞紋型緯錦上衍生出了浮紋緞紋型緯錦、妝花緞紋型緯錦等,其代表品種有鳳鹿菱紋錦和團窠卷草對鳳織金錦[24],但至今未發(fā)現(xiàn)緞紋型暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦。由于緯顯花技術(shù)具備紗線換色方便、織物紋樣色彩和層次豐富且設計效率高等優(yōu)勢,暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦得以在唐宋時期快速發(fā)展,緯顯花技術(shù)逐漸取代經(jīng)顯花技術(shù)。

唐代時,在暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦的基礎上增加地經(jīng)、地緯和地組織,演變出了無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦。首例具有地組織的重組織結(jié)構(gòu)織錦是勝金口佛寺遺址出土的飛鳳蛺蝶團花錦[25]。為了改善織物的堅牢度,從唐代到宋代,在無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的基礎上增加固結(jié)紋緯的結(jié)經(jīng)和接結(jié)組織,逐漸發(fā)展出特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦。該織錦從宋代到清代都有所發(fā)展,且在元代呈現(xiàn)繁榮景象[26]。其典型代表品種是織金錦和宋錦[27-28]。而地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦雖早在唐代出現(xiàn),如青海都蘭的藍地龜甲小花織金錦[29],但到明清時期才高度發(fā)展,并逐漸取代特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦而在清代時成為主導。此時,特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦基本只見于宋錦中。地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦可看作是在無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦上增加接結(jié)組織或去掉特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的結(jié)經(jīng)而演變成的。其常見的代表品種是云錦,包括金寶地、妝花緞以及妝金庫緞的妝金部分等[30-31]。目前出土的無結(jié)型、特結(jié)型和地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦只有緯重結(jié)構(gòu)而無經(jīng)重結(jié)構(gòu)。

1.2 結(jié)構(gòu)體系及特征

通過對中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的梳理和結(jié)構(gòu)特征的分析,可得到如圖2所示的中國古代織錦的重組織結(jié)構(gòu)體系。

圖2 中國古代織錦的重組織結(jié)構(gòu)體系Fig.2 Weave structure system of the backed weave structure brocade in ancient China

織錦的重組織結(jié)構(gòu)根據(jù)顯花方式的不同可分為經(jīng)重結(jié)構(gòu)和緯重結(jié)構(gòu);根據(jù)接結(jié)特點不同可分為暗夾型、無結(jié)型、特結(jié)型和地結(jié)型;根據(jù)固結(jié)組織的不同可分為平紋型、斜紋型和緞紋型。暗夾型緯重結(jié)構(gòu)根據(jù)表里固結(jié)組織的異同可分為全明經(jīng)型和半明經(jīng)型。此外,還有變化的組織結(jié)構(gòu)類型,代表品種有掛彩錦等。綜上,中國古代重組織結(jié)構(gòu)織錦的品種可分為四大類和十六小類。以下對四大類織錦:暗夾型、無結(jié)型、特結(jié)型和地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的結(jié)構(gòu)特征分別進行詳細說明。

圖3 暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦組織結(jié)構(gòu)的剖面特征圖Fig.3 Profile characteristics of weave structure of dark-clip-type backed weave structure brocade. (a) Plain weave warp brocade; (b) Twill weave warp brocade; (c) Plain weave weft brocade; (d) Twill weave weft brocade; (e) Satin weave weft brocade; (f) Not-full-revealed-warp-type twill weave weft brocade; (g) Not-full-revealed-warp-type satin weave weft brocade

1.2.1 暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦

圖3所示為暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦組織結(jié)構(gòu)的剖面特征圖。可看出,暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)具有以下特征:其由2個或2個以上系統(tǒng)的經(jīng)(緯)紗與1個系統(tǒng)的緯紗(2個系統(tǒng)的經(jīng)紗)交織而成的經(jīng)(緯)紗重疊的重組織結(jié)構(gòu)織錦。其中,經(jīng)(緯)紗按照是否在織物表面顯花被分為顯花經(jīng)(緯)和非顯花經(jīng)(緯);緯(經(jīng))紗根據(jù)功能的不同被分為夾緯(經(jīng))和明緯(經(jīng))[32]。暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦是將1個系統(tǒng)的緯紗一隔一分為夾緯和明緯,而暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦采用2個系統(tǒng)經(jīng)紗分別作為夾經(jīng)和明經(jīng),其紗線分工更為明確。顯花經(jīng)(緯)與各個非顯花經(jīng)(緯)的排列比都是1∶1。暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦的明緯和夾緯的排列比為1∶1,而暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦的明經(jīng)和夾經(jīng)的排列比有1∶1、1∶2、1∶3、2∶4等,且以1∶1和1∶2為主。不同的排列比能顯示織物不同的質(zhì)地效果,其比例越接近于1,織物越細膩[33]。夾緯(經(jīng))藏在表層顯花經(jīng)(緯)和里層非顯花經(jīng)(緯)之間不顯露出來,明緯(經(jīng))與各個系統(tǒng)的經(jīng)(緯)紗交織成平紋、斜紋或緞紋。由此可見,暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦同一織物的組織結(jié)構(gòu)只有一種。它不是依靠組織來顯色,而是根據(jù)需要依靠夾緯或夾經(jīng)的作用將不同系統(tǒng)的緯(經(jīng))紗互換位置輪換到織物表面顯色。此外,夾緯或夾經(jīng)在維持織物牢固性的前提下增加了織物的經(jīng)浮長或緯浮長,提高了織物色彩的純度。與此同時,其增加了織物的厚度,使得織物紋樣更加飽滿,但夾緯或夾經(jīng)在整個織物中沒有交織,極易被抽出,因此織物結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定。

如圖3所示暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦根據(jù)顯花特點、表里固結(jié)組織的類型可分為七小類。如圖3(a)、(b)所示,平紋型經(jīng)錦和斜紋型經(jīng)錦都是暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦,二者的區(qū)別在于前者的表里固結(jié)組織是平紋,而后者的是斜紋。如圖3(d)、(e)所示,全明經(jīng)斜紋型緯錦和全明經(jīng)緞紋型緯錦的表里固結(jié)組織分別為斜紋和緞紋[34],其明經(jīng)全部顯露在織物表面。而半明經(jīng)斜紋型緯錦和半明經(jīng)緞紋型緯錦的表里固結(jié)組織分別為經(jīng)緯面斜紋和經(jīng)緯面緞紋,因此其明經(jīng)只在織物正反面各顯露一次,如圖3(f)、(g)所示。如圖3(c)所示,由于平紋是同面組織,因此平紋型緯錦沒有全明經(jīng)型和半明經(jīng)型的區(qū)別。

除以上常規(guī)的組織結(jié)構(gòu)特征外,暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦還有一些特殊的變化。如掛經(jīng)錦和拋緯錦是在平紋型經(jīng)錦的基礎上局部增加一個系統(tǒng)的掛經(jīng)或緯紗,顯花時以全經(jīng)點或全緯點形成的浮長浮于織物之上,不顯花時做背浮[13];半明經(jīng)型菱形斜紋型緯錦是在半明經(jīng)型斜紋型緯錦的基礎上將固結(jié)組織由斜紋改為菱形斜紋;半明經(jīng)型浮紋斜紋型緯錦是將半明經(jīng)斜紋型緯錦局部的固結(jié)組織變?yōu)槿朁c以在織物表面形成全浮長等[35]。

1.2.2 無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦

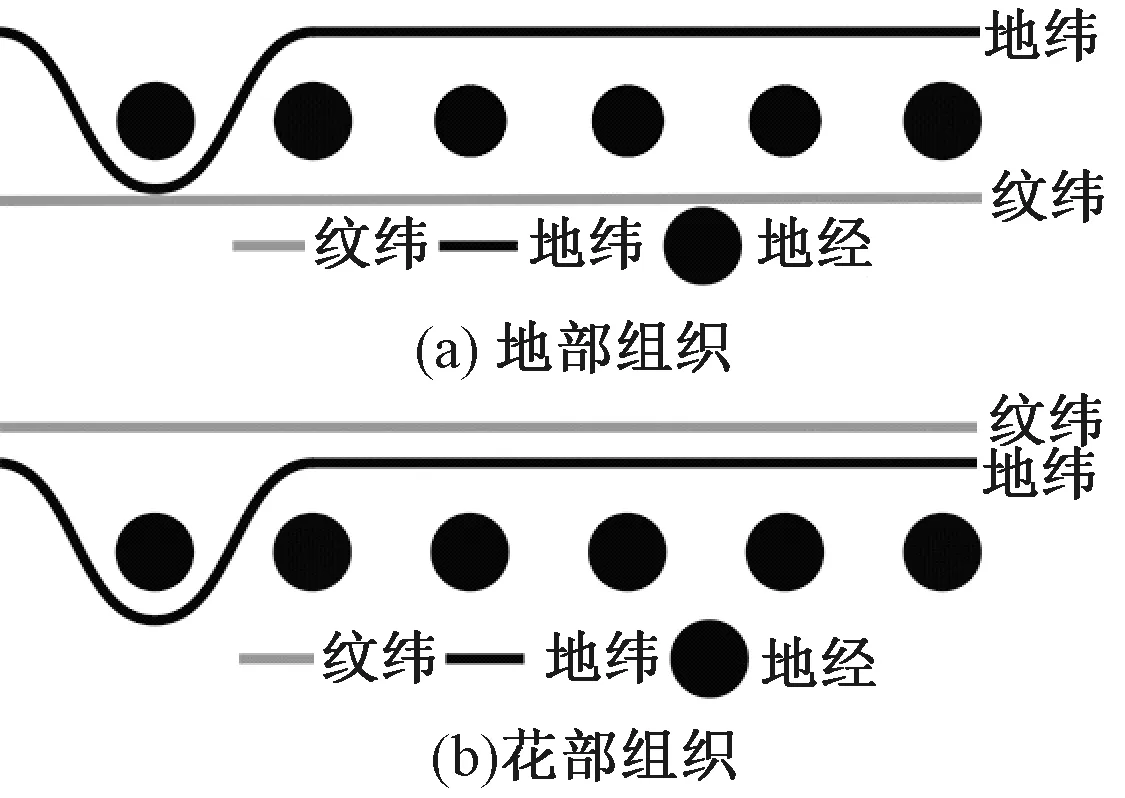

圖4示出無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)特征。是由1個系統(tǒng)的經(jīng)紗(地經(jīng))與2個系統(tǒng)的緯紗(地緯和紋緯)交織而成的緯紗重疊的重組織結(jié)構(gòu)織錦。地緯與紋緯的排列比為1∶1。在整個織物中,地經(jīng)與地緯交織成固定的地組織,常用一上五下、變化緯重平等組織;與紋緯不交織,顯花時配置全緯點而浮于地緯之上,如圖4(b)所示;不顯花時配置全經(jīng)點而沉于地緯之下,如圖4(a)所示。如表1所示,無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦根據(jù)地組織的不同可分為平紋地、斜紋地和緞紋地無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦。

與暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦相比,無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦最大的特點是在組織設計中增加特定的地經(jīng)、地緯和地組織,開始將地部和花部組織進行分離設計。這樣的設計,一方面地部組織可參與紋樣的表現(xiàn),增添了織物紋樣和色彩的豐富性;另一方面織物的組織數(shù)增加,改變了織物表面只有一種組織而無比平整的狀態(tài),但無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦是由于表里紋緯都無接結(jié),只能依靠紋樣來控制浮長,極易造成浮長過長而影響織物的堅牢度。

圖4 無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦組織結(jié)構(gòu)的緯向剖面特征圖Fig.4 Zonal profile characteristics of the weave structure of no-knot-type backed weave structure brocade. (a) Ground weave; (b) Pattern weave

表1 三類無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)的對比Tab.1 Comparison of the weave structure of three kinds of no-knot-type backed weave structure brocade

1.2.3 特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦

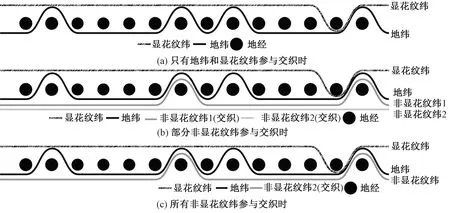

如圖5所示特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)特征。

圖5 特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦組織結(jié)構(gòu)的緯向剖面特征圖Fig.5 Zonal profile characteristics of weave structure of special-knot-type backed weave structure brocade. (a) Ground weave (ground wefts show patterns); (b) Pattern weave (ground wefts show patterns); (c) Pattern weave (non-ground wefts show patterns)

特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦是由2個系統(tǒng)的經(jīng)紗(地經(jīng)和結(jié)經(jīng))與2個或2個以上系統(tǒng)的緯紗交織而成的緯重結(jié)構(gòu)織錦。其中,緯紗根據(jù)在織物表面的作用可分為地緯和紋緯;按照是否在織物表面顯花可分為顯花緯和非顯花緯。地經(jīng)與結(jié)經(jīng)的排列比有2∶1、3∶1、4∶1、5∶1、6∶1,且以3∶1為主;地緯與紋緯的排列比為1∶1,少數(shù)為1∶2、4∶1、5∶1等。如圖5(a)和(c)所示,在整個織物中,地經(jīng)與地緯交織成固定的地組織,常采用平紋、一上二下斜紋、二上一下斜紋、三上一下斜紋、六枚經(jīng)緞、五上二下經(jīng)緞等組織。地經(jīng)與紋緯不交織,根據(jù)顯花需要或浮于紋緯之上或沉于紋緯之下,即地經(jīng)與顯花紋緯配置全緯點,與非顯花紋緯配置全經(jīng)點。結(jié)經(jīng)與紋緯交織成花組織,常見的組織有平紋、變化緯重平、一上二下斜紋、一上三下斜紋、緯面緞紋等。結(jié)經(jīng)與地緯的交織組織與花組織的關系受地緯與紋緯的排列比影響。當?shù)鼐暸c紋緯的排列比為1∶1時,結(jié)經(jīng)與地緯的交織組織與花組織相同;當?shù)鼐暸c紋緯的排列比為n∶1或1∶n(n≥2且n為正整數(shù))時,結(jié)經(jīng)與地緯的交織組織是花組織的n倍或1/n倍加強組織。例如,當花組織為平紋、地緯與紋緯的排列比為4∶1時,結(jié)經(jīng)與地緯的交織組織為四上四下經(jīng)重平;當花組織是二上六下變化斜紋、地緯與紋緯的排列比為1∶2時,結(jié)經(jīng)與地緯的交織組織為一上三下斜紋。如表2所示,特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦根據(jù)固結(jié)組織的不同可分為平紋型、斜紋型和緞紋型。

表2 三類特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)的對比Tab.2 Comparison of weave structure of three kinds of special-knot-type backed weave structure brocade

與全明經(jīng)型暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦的明經(jīng)一樣,特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的結(jié)經(jīng)始終顯漏在織物的正面或反面,主要起固結(jié)作用。有時為了提高織物色彩的豐富度,地緯在織物的局部地區(qū)被充當紋緯使用,與地經(jīng)不交織而浮于紋緯之上,即地經(jīng)與地緯配置全緯點(如圖5(b)所示)。這一部分織物的組織結(jié)構(gòu)與全明經(jīng)型暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)相同。從組織結(jié)構(gòu)上看,與無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦相比,特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦最大的特點是在其基礎上增加了結(jié)經(jīng)和特定的接結(jié)組織,使得紋緯與結(jié)經(jīng)有交織,從而提高了組織結(jié)構(gòu)的緊密性和穩(wěn)定性。

1.2.4 地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦

圖6示出地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)特征。

圖6 地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦組織結(jié)構(gòu)的緯向剖面特征圖Fig.6 Zonal profile characteristics of weave structure of ground-knot-type backed weave structure brocade. (a)When only ground wefts and pattern wefts that are used to show pattern participate in interweaving; (b) When a part of pattern wefts that are not used to show pattern participates in interlacing; (c) When all pattern wefts that are not used to show pattern participate in interlacing

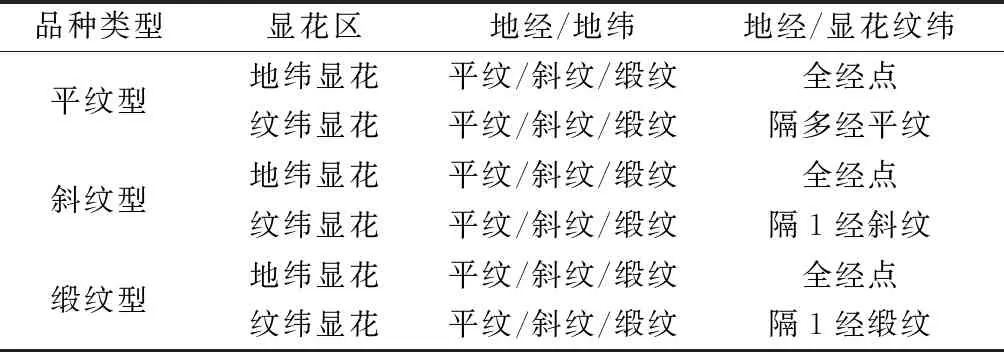

地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦具有以下特征:其由1個系統(tǒng)的經(jīng)紗(地經(jīng))與2個或2個以上系統(tǒng)的緯紗交織而成的緯重結(jié)構(gòu)織錦。當緯紗只有2個系統(tǒng)時,按照功能可分為地緯和顯花紋緯;當有2個以上系統(tǒng)時,可分為地緯、顯花紋緯和非顯花紋緯。地緯與紋緯的排列比為1∶1或2∶1。如圖6(a)所示,當只有地緯和顯花紋緯存在時,地緯和地經(jīng)交織成地組織,常采用五枚經(jīng)緞、七枚經(jīng)緞和八枚經(jīng)緞,少數(shù)采用平紋和斜紋;顯花紋緯和地經(jīng)存在逐經(jīng)交織和隔經(jīng)交織兩種情況,其中隔經(jīng)交織較為常見。逐經(jīng)交織時,顯花紋緯和地經(jīng)交織成一上三下、一上五下等斜紋,如南宋的松竹梅紋錦等[36]。隔經(jīng)交織時,根據(jù)隔經(jīng)數(shù)的不同可分為隔多經(jīng)和隔1經(jīng)2種情況。早期顯花紋緯和地經(jīng)主要是隔多經(jīng)交織成平紋,常見的是隔2經(jīng)或4經(jīng),代表品種有唐代的藍地龜甲小花織金錦、宋代的朱紅地折枝茶梅八寶紋花緞、紫紅地松竹妝花緞等[37]。明清時期,隔1經(jīng)交織的地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦發(fā)展成為主流,其組織設計仿照暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦中暗夾緯的設計方法,從地經(jīng)中以一隔一的形式分出一半經(jīng)紗與顯花紋緯交織成間絲組織以切斷浮長,固定顯花紋緯。常見的間絲組織有一上三下斜紋、一上七下斜紋、五枚緯面緞紋、七枚緯面緞紋等。當非顯花紋緯存在時,地經(jīng)與地緯、顯花紋緯的交織情況與非顯花紋緯不存在時相同;而非顯花紋緯與地經(jīng)的交織存在以下2種情況:如圖6(c)所示,當所有非顯花紋緯參與交織時,非顯花紋緯與地經(jīng)交織成七枚經(jīng)緞等,如金寶地中的片金和圓金[38]。如圖6(b)所示,當部分非顯花紋緯參與交織時,非顯花紋緯1和地經(jīng)交織成七枚經(jīng)緞,非顯花紋緯2和地經(jīng)配置全經(jīng)點,不交織而沉于經(jīng)紗底部,如妝花緞中的花緯不參與挖花時[39]。如表3所示,地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦根據(jù)固結(jié)組織的不同可分為平紋型、斜紋型和緞紋型。

表3 3類地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦的組織結(jié)構(gòu)的對比Tab.3 Comparison of weave structure of three kinds of ground-knot-type backed weave structure brocade

與無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦相比,地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦由于增加接結(jié)組織而提高了織物花部的堅牢度。與特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦相比,地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦僅有1個系統(tǒng)的經(jīng)紗,沒有專門的結(jié)經(jīng)和接結(jié)組織,因此它只需1個經(jīng)軸,簡化了組織設計和操作工藝,提高了操作效率。

2 演變規(guī)律

表4示出中國古代四大類重組織結(jié)構(gòu)織錦的歷史淵源和結(jié)構(gòu)特征。分析發(fā)現(xiàn)中國古代織錦的重組織結(jié)構(gòu)的演變存在以下規(guī)律。

表4 古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的演變規(guī)律性Tab.4 Evolutionary regularities of backed weave structure of ancient brocade

1)特結(jié)紗線:無→有→無,接結(jié)組織:有→無→有,經(jīng)軸:單經(jīng)軸→雙經(jīng)軸→單經(jīng)軸。

早期織錦在結(jié)構(gòu)設計上有接結(jié)組織,但沒有專用的結(jié)緯,而是從一個系統(tǒng)的緯紗分出一半用作明緯,起到固結(jié)經(jīng)紗的作用。從北朝晚期開始,織錦開始專門設置一個系統(tǒng)的經(jīng)紗用作結(jié)經(jīng)以固結(jié)緯紗,最大限度地增加了花緯的密度,使得織物細膩、花紋飽滿,但結(jié)經(jīng)的專用意味著經(jīng)紗由1個系統(tǒng)變成2個系統(tǒng),且這2個系統(tǒng)經(jīng)紗的織縮率不一致;因此需采用雙經(jīng)軸,增加了操作工藝的難度,降低了生產(chǎn)效率。明清時,為了在不改變織物結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的前提下解決生產(chǎn)效率問題,織錦只在設計理念中保留接結(jié)組織,而在實際操作中省去結(jié)經(jīng)和接結(jié)組織,采用效率較高的單經(jīng)軸。

2)地組織:無→有。

早期織錦的重組織結(jié)構(gòu)沒有設計地組織,唐代時,無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦演變出了地組織,此后一直被沿用。地組織的設計不僅豐富了織物的紋樣和色彩,且為之后提高織物結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性奠定了基礎。

3)顯花特點:經(jīng)顯花→緯顯花→經(jīng)緯同時顯花,顯花方式:紗線顯花→組織顯花。

從西周到清代,重組織結(jié)構(gòu)織錦的經(jīng)紗系統(tǒng)數(shù)總體呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢,而緯紗系統(tǒng)數(shù)則呈現(xiàn)相反的的趨勢,織物的顯花特點逐漸從經(jīng)顯花演變成緯顯花。以經(jīng)顯花為代表的暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦出現(xiàn)于西周,興盛于漢代,沒落于唐代。以緯顯花為代表的暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦短暫出現(xiàn)于戰(zhàn)國,發(fā)展于北朝晚期,興盛于唐宋。以經(jīng)緯同時顯花為特點的重組織結(jié)構(gòu)織錦出現(xiàn)于唐末五代十國時期并在宋代以后占據(jù)主導地位。

早期重組織結(jié)構(gòu)織錦是依靠紗線顯花的,如暗夾型重結(jié)構(gòu)織錦的整個織物都只有一種組織,只能依靠紗線顯色而使得織物的表面較為平整。后來,在組織結(jié)構(gòu)的設計中增加了地組織,使織物可依靠組織顯色從而增加了織物的肌理感。

4)織物浮長:短→長。

重組織結(jié)構(gòu)織錦的顯花組織從平紋變?yōu)樾奔y再變到緞紋,最后用浮長間絲顯花,其織物的浮長不斷增長,紗線色彩的有效利用率也隨之提高。

5)織物色彩:少→多。

在重組織結(jié)構(gòu)的演變過程中,中國古代織錦的色彩數(shù)呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢。暗夾型經(jīng)重結(jié)構(gòu)織錦依靠組織重數(shù)顯色時,織物最多可呈現(xiàn)五色。此外,可采用分區(qū)換色法、掛經(jīng)法或拋緯法局部增加織物的色彩,但分區(qū)換色法不能在整個織物中均勻地增加織物的色彩,而掛經(jīng)法和拋緯法只能用于點綴。暗夾型緯重結(jié)構(gòu)織錦可呈現(xiàn)八色,并可采用分段換色法增加色彩數(shù)。無結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦由于增加了地組織,使得織物色彩數(shù)增加。特結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦可采用換道和拋道,局部增加織物的色彩。地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦可采用局部挖花的方式進一步增加織物的色彩。

由此可見,中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的演變實質(zhì)上是織錦優(yōu)化的過程,即向著結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、織紋細膩、色彩豐富、生產(chǎn)效率高的方向發(fā)展。

3 結(jié)束語

通過對中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的特征分析和演變規(guī)律探索,可發(fā)現(xiàn):從西周到清代,中國古代重組織結(jié)構(gòu)織錦根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的接結(jié)特點可歸類為暗夾型、無結(jié)型、特結(jié)型和地結(jié)型重結(jié)構(gòu)織錦四大品種,并且每個品種都有其劃時代的突出特點。基于結(jié)構(gòu)特點構(gòu)建起的中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)體系既有助于中國古代織錦的真?zhèn)伪鎰e和考古斷代,又可作為現(xiàn)代織錦數(shù)碼化創(chuàng)新設計的基礎。此外,中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的演變的本質(zhì)是通過不斷突破自身組織結(jié)構(gòu)的限制向“結(jié)構(gòu)穩(wěn)、色彩多、外觀美、性能優(yōu)、效率高”的創(chuàng)新面料發(fā)展,也正是這種精益求精的歷史傳承使得中國古代織錦能在各個時期成為絲綢之最且延續(xù)千年而不斷。以史為鑒照未來,結(jié)合現(xiàn)代新技術(shù)對中國古代織錦的重組織結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化和創(chuàng)新,從而開發(fā)具有時代特色的重組織結(jié)構(gòu)織錦品種,是現(xiàn)代織錦產(chǎn)品開發(fā)的有效方法。