馮天瑜:守望中華文化燦爛星空

趙雯

馮天瑜,1942年生,湖北紅安人,中共黨員。武漢大學人文社科資深教授,長期從事中國文化史及湖北地方史研究。主要著作有《中華文化史》《中華元典精神》《中國文化生成史》《明清文化史札記》《解構專制——明末清初“新民本”思想研究》《張之洞評傳》《新語探源》《“封建”考論》等。榮膺“國家有突出貢獻的中青年專家”“荊楚社科名家”。獲中國圖書獎、教育部人文社會科學優秀成果獎、湯用彤學術獎、湖北省政府人文社會科學優秀成果獎等。

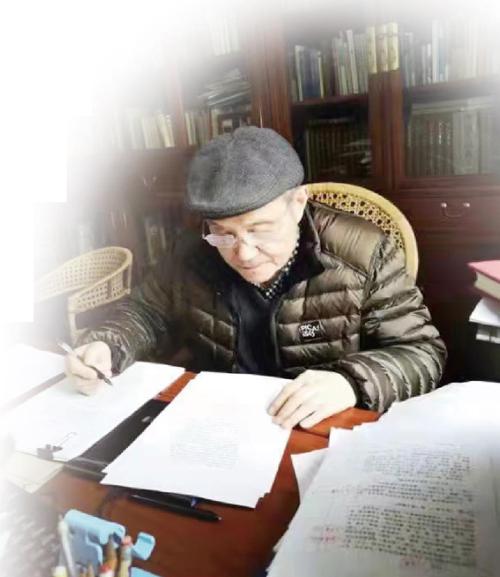

數鄂籍風流人物,馮天瑜先生自是不可或缺。幾十年如一日的勤奮鉆研,以學術為生命的執著探求,成就了這位卓越的文化史學家。他提出“中華元典精神”,對中國歷史研究作出重大貢獻;他埋首書齋,潛心向學,用其一生在浩瀚的歷史中擷取精粹,以求真求實的態度治學。即使近年來疾病纏身,他依然筆耕不輟,只為守望中華文化的燦爛星空。

觀瀾以溯源 ?鑒往而知來

真學問“有益于天下”“服務于人類”,馮天瑜是這樣認為的,也是這樣要求自己的。

馮天瑜出身書香之家,父親馮永軒是史學教授,從學著名語言文字學家黃侃,后入清華大學國學研究院第一期,師從梁啟超、王國維。馮天瑜有著深厚的家學功底,對文史情有獨鐘。雖然求學期間,他因時勢所迫,改修生物學。在“多識鳥獸草木之名”的同時,馮天瑜依然利用業余時間勤奮寫作,鉆研國學。

馮天瑜34歲時就擔任武漢市委宣傳部副部長一職。然而,他志不在此,1979年,37歲的他選擇辭職回母校當一名歷史老師,專攻少人問冿的文化史。

他說:“我們有非常悠久的修史傳統,而且很早就產生了鑒往知來的觀念,把歷史和未來溝通起來了,‘向后看’之中就包含著‘向前看’的因子,這不是保守消極,而是積極發揚歷史的前瞻性作用。”

1996年,武漢大學成立中國文化研究院,2000年更名為中國傳統文化研究中心,馮天瑜出任中心主任。在馮天瑜的主持下,該中心將文史哲共冶一爐,成為一個跨學科研究中國傳統文化的學術機構,是教育部人文社科重點研究基地,暨中國傳統文化現代轉型創新基地。

幾十年如一日的勤奮鉆研,以學術為生命的執著探求。他提出的“中華元典精神”是對中國歷史研究的重大貢獻。他寫作的《中華文化史》《中國文化生成史》以獨特的視角,揭示了中華文化生成和發展的歷程,構建了中國文化史整體架構,被譽為“新中國文化史研究的扛鼎之作”。

馮天瑜認為,中華文化是全球第一代原生文化里非常少見的沒有中絕而且至今還充滿活力的文化。“我覺得就它本身的精神而言,有兩層精義最重要,一個是自強不息,永遠奮力前行;一個是厚德載物,包容萬象,異文化(如古之佛學,今之西學)來了之后,雖然也發生沖突,但中華文化能夠接納消化,以壯大自身,這是它能長期延續的原因。”

縝密考訂 ?完善辛亥革命史

出生于湖北紅安的馮天瑜,長期致力于湖北地方史的耕耘,挖掘其中的湖北精神。

馮天瑜的湖北文化研究始于上世紀80年代初與賀覺非合著《辛亥武昌首義史》。當時,賀覺非交給馮天瑜大量手稿和資料卡片。在認真考訂、消化和吸收這些資料的基礎上,馮天瑜著重對武昌首義前后一系列似乎已有定論的微觀問題,逐一爬梳,重新考證。

馮天瑜認為張之洞的改革為辛亥革命的爆發奠定了物質基礎和人才基礎。“更廣義一點講,張之洞的洋務新政為中國以后的現代文明的發展奠定了基礎。辛亥革命結束了中國以往幾千年改朝換代的農民起義和貴族奪權,是要建立一個新的文明,當然新文明的建設不是革命一下子就能夠解決,但是以后整個中國現代文明的進程是沿著這個方向在前進的。”

馮天瑜治史,一貫奉行義理、考據、辭章三者相濟,力求宏觀把握與微觀考察的交融互攝。

“學術研究是否步入前沿的兩個關鍵題旨:新材料和新問題。掌握新材料,用以研討新問題,方得以參與時代學術潮流。”馮天瑜說。他的著述習慣不同于他人,材料搜集、題旨錘煉、結構形成,大多歷時較長,一般需數年以上,有的準備工作不下10年。在史料來源方面,馮天瑜盡可能追尋原始史料;在形式上,不僅包括文字史料,更包括各種承載著豐富歷史文化的歷史遺物,甚至擴展到親自采訪得到的口述史料;在時間跨度上,力求從源頭追溯,不留遺漏;在地域范圍上,不僅包括境內的史料,更包括境外各種有價值的史料,只要力所能及,總是不遺余力地追尋。

清貧自守 ?捐出家藏珍品

馮天瑜治學勤奮,凡是認識他的人都耳聞目睹。近年來,馮天瑜承受重疾之苦,依然勤耕而不輟,甚至多次剛下手術臺不久,就埋頭于書間筆頭。他晚年的大著都是在病房里、病榻上完成的。

“父母一生清貧自守,淡看金錢,‘有飯吃即可,何必追求多財’是馮家口頭禪。”馮天瑜說,家中的衣食非常簡樸,工資半數用在購置書籍、古董上。幾十年下來,數量可觀,且多佳品。2015年至2018年,他整理的馮家藏文物圖冊《馮氏藏墨》《馮氏藏札》《馮氏藏幣》經長春出版社出版后,“馮氏三藏”遂漸為人知。內地及香港欲以高價收購者不時與他直接或間接聯絡,皆被謝絕。

1979年初,馮家將所藏古幣全部捐贈武漢師院(現為湖北大學)剛復建的歷史系。受父母影響,馮天瑜兄弟堅守“收藏而不販賣”“取自社會,回饋社會”的馮家原則。2018年,馮氏兩代學人將長達半個世紀間收藏的珍品悉數捐出。

馮家“以守護文化為職志,視家藏珍品為天下公器”的精神,堪稱今世美談。

由于捐贈的文物和藝術品數量龐大,僅書畫就有400多幅,武漢大學特設“馮氏捐藏館”。

“今日追憶、揣摩,參照藏品及相關文獻提供的線索,每能打開新的認知門徑。”馮天瑜說。40多年來,他不時于清夜翻檢圖籍、把玩藏品,沉醉于歷史現場感,在與先賢對話、相與辯難之際,思逸神超,偶爾迸發出意象奇瑰的火花,這無疑成為馮天瑜研習中華文化史的一種知識補充與靈感源泉。