腸系膜內囊狀淋巴瘤CT表現一例

宋勤紅

【中圖分類號】R73 ?【文獻標識碼】A ?【文章編號】1673-9026(2021)14--01

腸系膜內囊狀淋巴瘤臨床上較為少見,患病率不高,早期癥狀無特異性。本文介紹 1 例腸系膜內囊狀淋巴瘤的診斷及治療過程,以提高對囊狀淋巴瘤的影像認識。

1病例資料:

患者,女,53歲,1月前無明顯誘因出現左上腹疼痛不適,自覺局部有1腫物,觸碰時疼痛明顯,伴噯氣,反酸,時有燒心感,納差,查胃鏡示:胃黏膜下隆起性病灶。進一步無錫市人民醫院超聲胃鏡印象:胃竇部脂肪瘤。近期又出現食納差,進食后有惡心嘔吐,腹部疼痛明顯,為陣發性疼痛,休息后不緩解,遂來我院檢查治療。

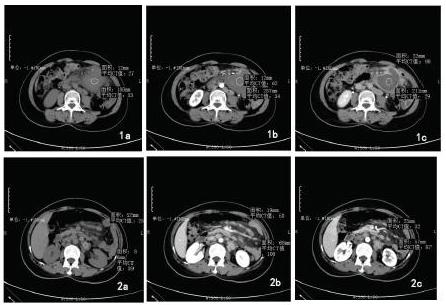

CT平掃:左上中腹部見分葉狀巨大軟組織腫塊影,最大截面約62mm*48mm,周圍及腹膜后見多發腫大淋巴結,周圍脂肪間隙模糊影,局部與鄰近腸管分界欠清晰。胃竇部壁似稍厚。增強:左上中腹部囊樣灶囊壁見有明顯強化,其內可見分隔,呈持續漸進性強化,其余結構強化不明顯。病灶由腸系膜上動脈分支供血。病灶周圍及后腹膜區腫大淋巴結呈明顯強化。診斷:腸系膜囊性灶合并感染可能大,惡性不除外;腸系膜及后腹膜多發腫大淋巴結(圖1)。

術中探查見:腹腔清亮腹水,空腸近端腸系膜水腫,腸系膜多發腫大淋巴結,腸系膜根部明顯,腸系膜根部可捫及6*4cm質硬腫物,活動度尚可,包膜完整。探查屈氏韌帶到回盲部小腸,無粘連、梗阻。術中診斷:腸系膜腫瘤(性質待定)

2病理:

肉眼所見: 送檢灰黃灰褐色帶系膜腸管1段,長約55cm,直徑約2-3cm,距一側切緣約25cm,距另一側切緣20cm,腸腔外系 膜上可見1灰黃灰褐色腫物,大小約7*5.5*5cm,切開呈囊性,目測腫物未浸潤腸壁,腸粘膜皺襞未見明顯異常。取 11盒。(①-④腫物(①腫物基底側;②腫物近腸管一側;③腫物浸潤最深)⑤腸管一側切緣;⑥腸管另一側切緣 ;⑦離腫物最近處腸壁;⑧-⑾自檢淋巴結) 光鏡所見: 免疫組化(4#):CK(-)、EMA(-)、CD20(+)、Pax-5(+)、CD15(-)、MPO(-)、CD68(組織細胞 +)、CD3(-)、CD5(-)、BCL-2(散在+)、BCL-6(-)、CD21(-)、CD23(-)、CD10(部分+)、Mum-1(- )、CD56(-)、C-myc(-)、CyclinD1(-)、Ki67(+,80%)、CD30(-)、ALK(-)、Syn(-)、CgA(-)、 Actin

(-)、Desmin(-)、S-100(-)、CD117(-)、CD34(-)。

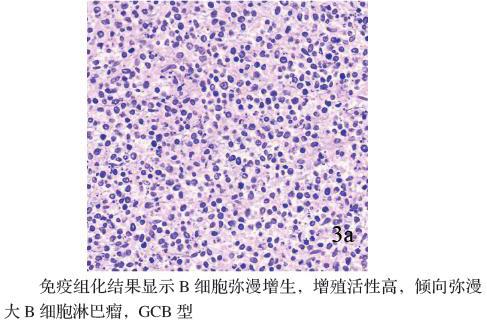

診斷意見: 1、(小腸)免疫組化結果顯示B細胞彌漫增生,增殖活性高,傾向彌漫大B細胞淋巴瘤,GCB型,因腫瘤細胞大部分壞死退變,細胞結構不清,請臨床結合其它相關檢查; 2、腸管兩側切緣未見病變組織; 3、自檢淋巴結17枚未見腫瘤。

圖1 ?腸系膜囊性淋巴瘤,1月前無明顯誘因出現左上腹疼痛不適,自覺局部有1腫物。1a)CT平掃,軸位示左上中腹部見分葉狀巨大軟組織腫塊影,最大截面約62mm*48mm,病灶中心CT值為33HU、病灶邊緣囊壁CT值為27HU。鄰近腸系膜脂肪間隙模糊;1b)CT增強掃描,軸位,動脈期,病灶邊緣囊壁明顯不均勻強化,壁薄,CT值約62HU;病灶中心未見強化,CT值約34HU,鄰近可見多發強化小血管影;1c)CT增強掃描,軸位,靜脈期,病灶邊緣囊壁進行性強化,CT值約90HU,病灶中心仍未見強化,CT值約29HU。病灶整體呈薄壁囊狀改變。

免疫組化結果顯示B細胞彌漫增生,增殖活性高,傾向彌漫大B細胞淋巴瘤,GCB型

同一病例:2a)CT平掃,軸位示后腹膜多發大小不等腫大淋巴結,未見融合,其中較小一枚淋巴結CT值約26HU,較大一枚CT值約39HU;2b)CT增強掃描,軸位,動脈期,多發淋巴結可見明顯強化,較小淋巴結CT值約58HU,較大淋巴結CT值約100HU;2c)CT增強掃描,軸位,靜脈期,多發淋巴結強化較動脈期減弱,其中較小淋巴結CT值約32HU,較大淋巴結CT值約87HU,三期淋巴結強化表現呈“快進快出”改變。

本病病理為:3a)(小腸)免疫組化結果顯示B細胞彌漫增生,增殖活性高,傾向彌漫大B細胞淋巴瘤,GCB型,因腫瘤細胞大部分壞死退變,細胞結構不清,請臨床結合其它相關檢查。

3討論:

淋巴瘤是由于淋巴細胞病變形成的一類惡性腫瘤,其種類復雜多樣,在形態及臨床表現等方面多具異質性,通常被分為非霍奇金淋巴瘤(Non-Hodgkin Lymphoma,NHL)和霍奇金淋巴瘤(HodgkinLymphoma,HL)2大類。非霍奇金氏淋巴瘤(non—Hodgkin’s lymphoma,NHL)主要發生于胸腺、淋巴結或脾臟等淋巴器官,但常受淋巴系統分布特點影響而累及患者全身各器官系統,其中腹腔NHL常見病變部位為腸系膜或腹膜后淋巴結(1)。臨床根據細胞來源可分為B細胞、T細胞及NK/T細胞三種類型,其中以B細胞型最為常見。本例患者病理為腸系膜NHL彌漫大B細胞淋巴瘤,與文獻統計結論相符。DLBCL 根據分化抗原簇 10(CD10)、B 細胞淋巴瘤原癌基因-6(BCL-6)及多發性骨髓瘤原癌基因-1(MUM-1)等免疫標志物分為生發中心 B 細胞型(GCB)和非生發中心 B 細胞型(non-GCB)。前者五年生存率(76%)明顯高于后者(34%)(2)。本例患者病理為GCB型,提示患者預后相對較好。

傳統觀點認為淋巴瘤較少發生囊變、壞死(3),當淋巴瘤中心現大范圍囊變或(和)壞死時稱之為囊狀淋巴瘤(cystic lymphoma , CL)。目前,關于CL 的研究報道較少,其發病機制及病因尚不明,可能與淋巴瘤較大時出現組織缺血壞死或明顯囊變所致或者HIV 感染與免疫抑制相關性淋巴瘤容易出現囊變、壞死所致(4)。有文獻報道當腫瘤最大截面積 >50cm 2 時容易出現壞死(5)。廖海等研究發現CL呈單發囊樣改變,最大截面積大小2.31~50.05cm2 ,平均約20.21cm2,CT平掃病變囊內密度較高,高于水密度,與囊壁密度相近,平均 CT 值 37HU ,增強掃描囊腔多無強化,囊壁呈漸進性強化。研究表明,壞死液化的淋巴瘤組織內常合并瘤內出血,且混合的囊液因其富含蛋白大分子,所以囊腔密度往往較高,明顯高于水密度(6)。本例患者曾因囊壁較薄且比較均勻,囊內較大無增強囊變壞死灶,周圍腸系膜內多發滲出灶,所以誤診為腸系膜囊性灶合并感染。但結合病理再回顧分析此病例,可以發現病灶囊壁是呈明顯持續漸進性強化的,三期為27HU、62HU、90HU。囊內囊變或壞死區未見明顯強化,平掃CT值約33HU,高于水樣密度CT值0HU,與廖海等囊狀淋巴瘤研究結果完全相符。本例患者囊性病灶周圍腸系膜內見多發絮狀模糊影,腸系膜及后腹膜內見多發腫大淋巴結,增強后也呈明顯不同步漸進性強化,與廖海等研究發現CL為單發囊樣病變結果不符,但結合病理淋巴結未發現腫瘤細胞及近期腹部陣發性疼痛病史,所以推測為腸系膜炎癥合并多發炎性腫大淋巴結可能,屬于囊狀淋巴瘤(CL)的合并癥改變。

MSCT容積掃描檢查腹腔NHL較其它常規影像學檢查有明顯優勢,其原始數據經過后處理獲得的圖像進行MPR、MIP等重建,能清楚顯示腹腔各臟器整體形態和病灶位置、大小及其累及范圍,并對淋巴結改變進行準確評估,對NHL定位、定性及判斷有無周圍臟器轉移都具有重要指導價值(7)。典型的腸系膜淋巴瘤CT表現為“三明治”征,即均勻強化的淋巴結腫塊包繞在腸系膜血管周圍(8)。本例患者經過MPR重建,圖像中也發現了“三明治”征,這對淋巴瘤的診斷提供了有力的診斷依據。

囊性淋巴瘤CL 需與其所在部位的其他好發病變鑒別. ① 腸系膜囊腫及淋巴管瘤:囊性淋巴管瘤多見于兒童,為多數擴張的淋巴管所組成,多發生于回腸系膜,有時呈彌漫布滿整個小腸系膜(9),囊內呈水樣密度,囊壁較薄,增強掃描囊壁無強化,邊界清楚,而 CL增強掃描囊壁呈漸進性強化,且腫瘤具有一定侵襲性,容易侵犯周圍結構或包繞相鄰血管(10)。②腹腔膿腫:臨床上一般出現寒戰、高熱等中毒感染癥狀,膿腔可呈多房或單房改變,可見積氣或氣 - 液平面,增強掃描囊壁呈明顯環形強化,周圍滲出明顯。③ 位于腹腔、腹膜后者需與間質瘤、脂肪肉瘤鑒別:間質瘤、脂肪肉瘤較少出現大范圍的囊變、壞死,脂肪肉瘤可見脂肪成分,增強掃描兩者一般無漸進性強化特點.④ 轉移壞死淋巴結:多有原發惡性腫瘤病史,易與 CL 鑒別。

CL 在臨床上少見,其影像學表現不典型,在診斷上存在一定的困難,但出現以下征象① 平掃為相對密度較高的單發囊樣病變;② 增強掃描囊壁呈漸進性強化,囊腔多無強化; ③ 具備一定的侵襲性影像學特征,包括腫瘤包繞周圍血管、與周圍組織器官粘連或浸潤周圍結構間隙;④腫瘤出現“三明治”等 CT 征象時,可提示囊狀淋巴瘤的診斷。

參考文獻:

[1]張軍強 ?腹腔非霍奇金淋巴瘤患者MSCT表現分析[J] ?中國CT和MRI雜志 2019.04 第17卷 第4期:126-129

[2]江山、孫浩然、尹慧明 ?生發中心型與非生發中心型彌漫性大 B 細胞淋巴瘤的影像學鑒別[J] ?臨床放射學雜志:2016年第35卷第5期 691-695

[3]徐宏亮、呂曉勇、龐偉強 原發性腎上腺淋巴瘤的CT診斷[J] 中國臨床醫學影像雜志 ?2011,22(11):818-820

[4]廖海、趙陽、康巍、陽君、左陽、方獻柳等 ? ?囊性淋巴瘤的CT表現[J] ?實用放射學雜志 ?2020年7月第36卷第7期 1074-1076

[5]張文浩、葉麗芳、雷永霞等 ? 縱膈淋巴瘤出現壞死的特點及相關因素分析[J] 實用放射學雜志 2014.30.(8):1310-1312

[6]郭瑞珍、唐文臺 ?非霍奇金淋巴瘤組織壞死相關因素的探討[J] 腫瘤防治研究 ?2009.36.(7):589-592

[7]汪海滔、楊文廣、賈濟波等 ?小腸淋巴瘤MSCT影像診斷價值[J] ?中國CT和MR雜志 ?2015.13(11):96-97

[8]苗儒林、季加孚 ? 腸系膜腫瘤的診斷與治療[J] ?腹部外科 ?2014年第27卷第1期:4-7

[9]吳階平、裘法祖、黃家駟 ?外科學上冊[M] 北京:人民衛生出版社:1992.1046

[10]李占吉、徐山淡、張永紅等 ?縱膈胸腺瘤和淋巴瘤的影像特征及鑒別診斷(附65例分析)[J] ?實用放射學雜志 ?2006.22(6):671-674