“雙減”機遇:課程的統整與融合

汪向暉

“雙減”背景下,學校教育必須致力于教育本真的回歸,還原學校育人使命,奠基學生發展核心素養。要讓“雙減”助力學校育人效能提升,學校課程的統整與融合是最關鍵的路徑選擇。

統整與融合是課程創生的主要手段與方法,學生的核心素養如何在學科教學中得以培育,需要學校引領教師去實現學科內的統整與學科間的融合,推進國家課程的校本化實施,促進社團課程、綜合實踐課程和德育課程的效能增強。

為此,武漢經濟技術開發區第一初級中學在落實“雙減”的校本行動中主要運用了四種課程實施策略。

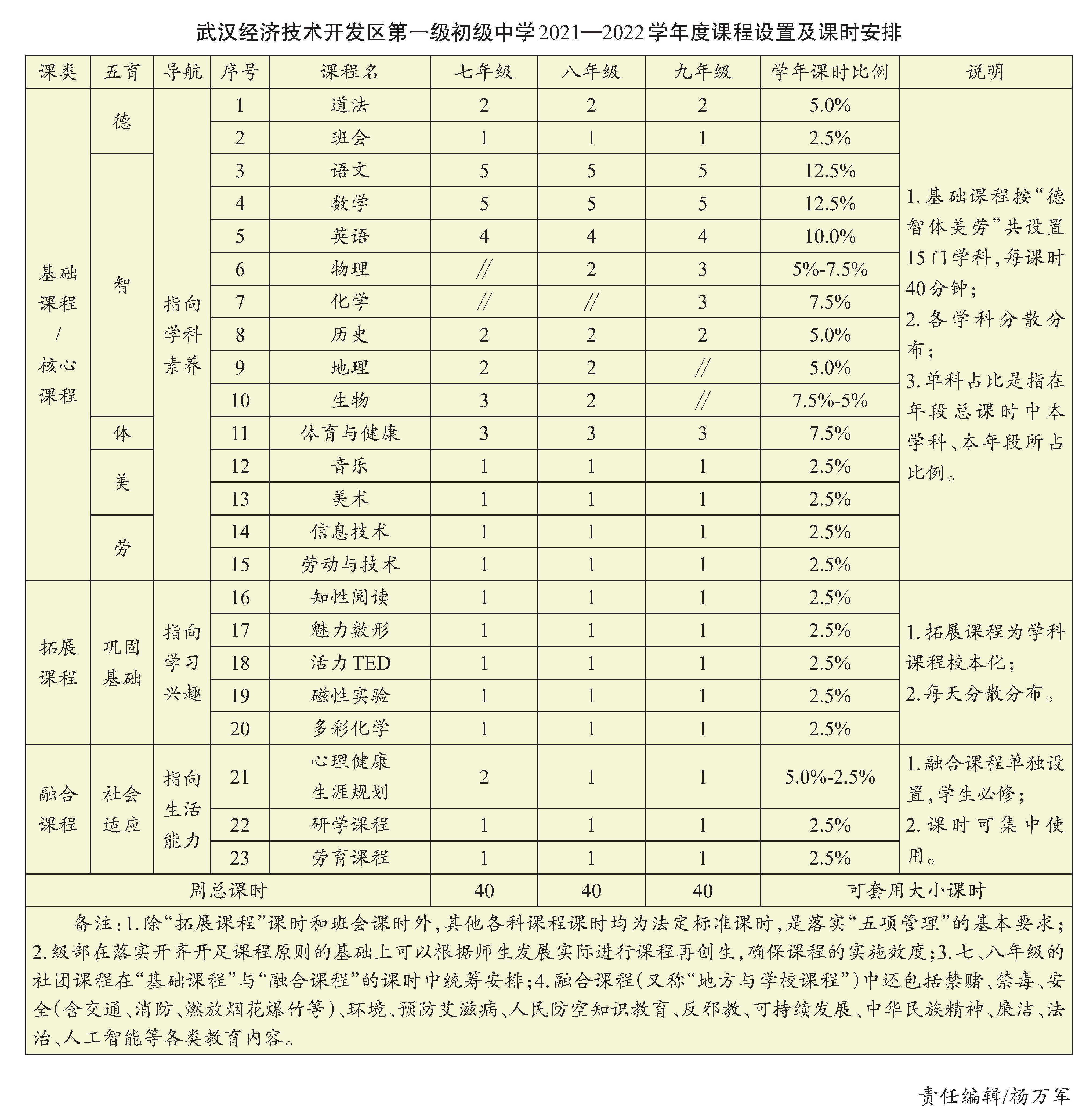

一是課程設置生本化。學校圍繞“培養德性純正、靈性充盈、個性舒展的具有社會適應性的活力學生”這個育人目標重構了“三類八群”尚品課程體系。基于學生核心素養培育和課程實施形態、功能的要素考量,將原來建構的“八群十七類”課程體系做了簡化與優構。既考慮了課程的屬性與功能,又兼顧了課程的素養取向;近百門課程縱橫合育,既與學生發展核心素養培育對標(核心課程:文化基礎;拓展課程:自主發展;融合課程:社會參與),又與學校育人目標對表(德性純正:良知、修善課程群;靈性充盈:啟智、健育課程群;個性舒展:思創、立藝課程群;社會適應:篤行、經世課程群)。這樣,從課程的內容到形式更具完整性,更有解釋力和發展力。同時,在課程設置上學校充分考量“五育并舉”與“五育融合”的課程實施落地機制布局,從學生德智體美勞全面發展的課程實施要求到拓展課程與融合課程的實施辦法都做了系統的頂層設計,以素養時代課程的全域創生導航學生的成長旅程。

二是學科課程校本化。學校教師對學科教學任務、目標、過程、評價進行整體性思考,集體研究制定本學科的《課程綱要》,教師抓住學科課程的本質進行教學設計,讓學科教學為形成學生終身受益的學科素養奠基。學科課堂教學通過校本化資源和班本化實施有效因材施教,滿足學生個性化需求。如靈動語文之“知性閱讀”課程資源開發,就針對性地解決了學生閱讀能力提升的路徑問題;“魅力數形”側重于應用數學和思維拓展課程的分類實施;“活力TED”則開發了英語情景劇系列;“磁性物理”組織學生開發家庭小實驗制作課程;“多彩化學”開發了化學史與科技前沿課程;純正道法、博雅歷史、繽紛音樂、靈韻美術、健美體育、多維生物、生活地理、本真心育等均有校本化、科本化做法。學科課程順應學生學習需求落實分類、分層教學實施要求,課后延時服務又進一步滿足學科興趣特長個性化發展需求,無窮的課程生長力讓每個學生都得到充分的發展。

三是社團課程規范化。學校將學生社團活動與校本課程有機結合,注重規范化實施,讓社團課程成為培育學生核心素養的有效抓手,促進校本課程特色的生成,特色課程已然成為學校課程多元育人的最重要一極。七、八年級58個社團每周兩節大課(85分鐘)的常態化開設,保障了學生的愛好與特長得以優勢發展。學校特色課程質量管理首先抓管理流程與反饋。從預備周落實特色課程申報、學生選課、教師聘任和課程實施空間協調,到策劃實施“兩會一冊”,即期初及期中兩次課程教師培訓會議和特色課程教師手冊的運用,再到課程結束交齊所有過程性資料,環環相扣,規范始終如一。課程中心和級部兩級聯動巡課,做到每天反饋每門社團課課堂實施情況;期中有針對性地開展督導聽評課活動,診斷問題并提出改進措施。其次抓特色展示與提升。策劃并實施體育文化節(每年九月底)和課程文化藝術展(每年五月底六月初),讓師生成為課程創生的主角。

四是德育課程科學化。“德育課程化”是讓學生能從學校德育課程中了解并學到與社會認可的價值觀念相符合的態度、習慣和行為。作為素質教育的靈魂,德育課程科學化是促進人全面、和諧、優質發展的首要前提。學校主要實施“班本課程建構模式的輻射推廣”“班級文化建設的有效展示”“心育課程的建構與探索”等項目。以項目化研究為抓手,守好德育主陣地,從新生入學、升旗儀式、午間讀唱、課前一吟、夕會省讀、自主管理、班會教育、主題活動教育、生命安全教育等諸方面發揮課程創生的主體功能,讓所有德育課程的設計做到內容系列化、活動體驗化和成果可視化,潛移默化培養初中生自主發展的素養,讓學生身心健康、活力成長。

總之,通過課程的統整與融合,學校在學生的成長與發展上發揮了主導作用,滿足了學生對教育的全部需求,實現了學生素養培育的落地生根,開創了學校課程生長的時空,促進了教師的專業發展,為學生多元發展、個性成長創設了最具智慧力的課程育人環境。這既是學校課程文化的滋養,更是學校育人精神的砥礪。