從設計流程到建構復雜系統

徐莉

湖北省首屆“荊楚教育名家”,楚天卓越教師,國內知名課程設計師,國家教材分冊主編、核心作者,有20多年的課程研發、課程變革經驗。著有《未來課程想象力》《沒有指責和羞辱的教育》《童書里的教育學》等專著。

教學設計要考慮些什么

稱自己為課程設計師一直很忐忑,2013年之前我煩惱的是該如何用最簡潔的語言回答“課程設計師是做什么的”,2013年之后,則擔心被歸入蹭熱點的騙子行列。我問過很多同行,“從教學設計到課程設計,你認為有什么不一樣?還是說,這個詞顯得先進,不想落伍,就跟著把教學設計更新成課程設計?”同行回答都說還是不一樣,覺得課程設計更加豐富復雜,再追問豐富復雜體現在哪里,就不大有勇氣作答了。其實,這也是一個沒有標準、唯一正確、最佳答案的問題,需要不斷去回答以增進理解。

我讀師范院校的時候學過教學設計,工作之后備課也是做的教學設計,寫教案通常就這么幾個部分:課題、教學目標、教學重難點、教學用具、教學過程、板書設計。2001年課程改革啟動后,還要求寫課后反思。從一開始,我就在琢磨,所謂認真備課,也就是做一個像樣的教學設計究竟要考慮些什么?

在理想狀態下,第一,教師得熟知課程標準中的學科、年段目標,明確要教授的內容在整個教材體系中的位置,以及與各部分的關系。第二,教師得了解學生的狀況,訂立符合學生學情的具體目標,選擇符合學生年齡特點的教學方式。第三,意識到以上都是“我”的理解和決策,并最終由“我”來實施,因此,教師的觀念、技術、個人風格以及能夠利用的各種資源等,也會對教學設計產生影響。第四,在講課過程中,教師依據課堂上的情形,可能會對目標、內容、方式不斷做出調整。

回望我們迷戀課例研究、公開課、說課流行的那些年,能仔細考究課程標準、學生學情、教科書的編排體系和個人特色這四個因素,對課堂突發狀況有足夠預期、快速反應的教師,已經非常厲害了。在第四講的時候,我也提到過教學設計主要考慮目標、內容、方式和對目標達成情況作出評估四個要素,如果給這四個要素依次排序的話,教師的進階要從只關心教學內容和教學方式,轉變為先確定目標、再圍繞目標設計評估工具,接下來才是確定教學內容和教學方式。

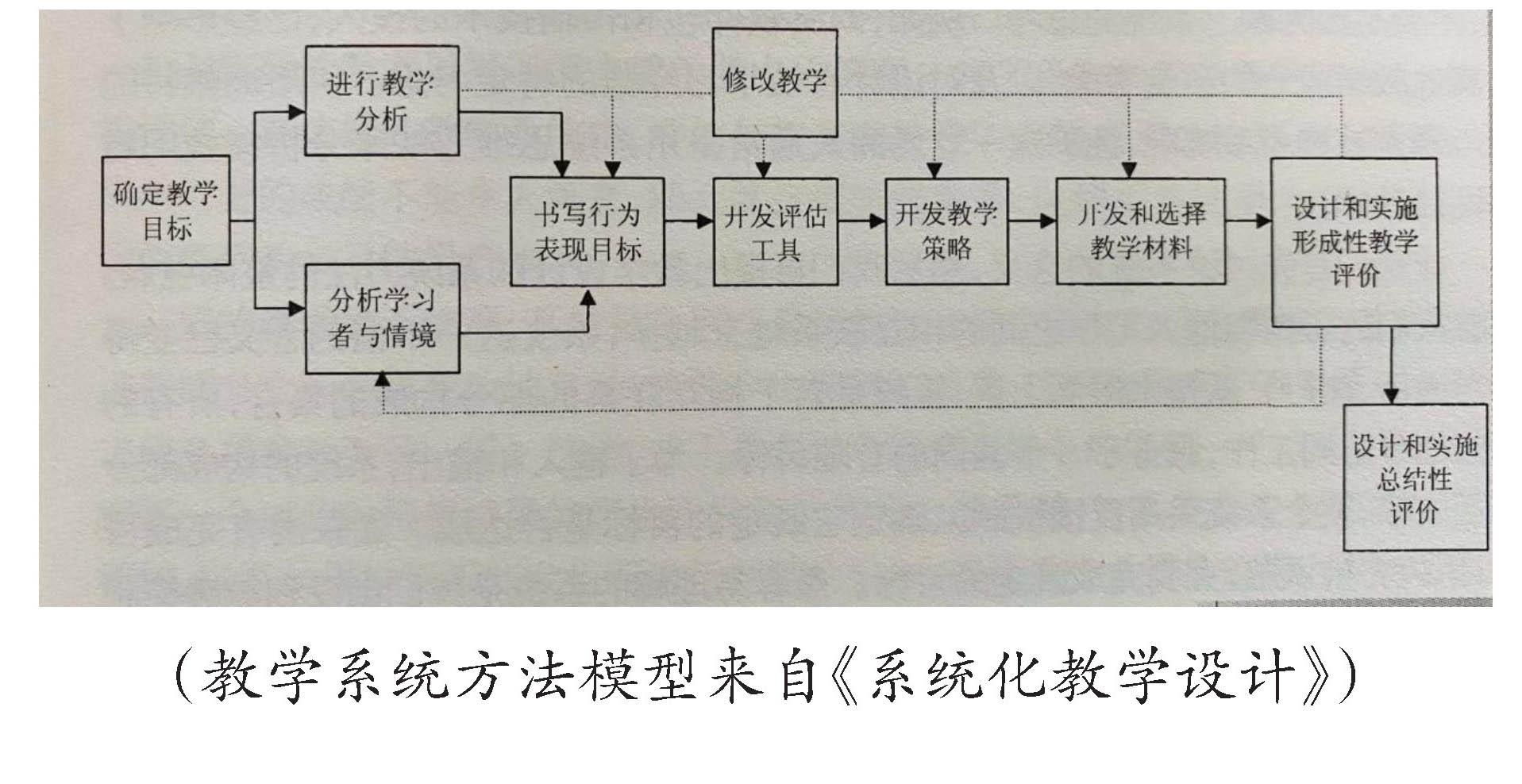

以此為基礎,教師就容易理解系統化教學設計(見下圖)。理解在學習者、教師、教學材料以及學習環境等構成的系統中,每一個部分都在發揮重要作用,相互之間產生互動。這已經能非常清晰地展現課程設計的基本思路,且幫助教師厘清并理解各要素之間的關系。從這個意義上說,從教學設計到課程設計,與走課程產品開發的流程,沒有太大的差別。

(教學系統方法模型來自《系統化教學設計》)

強調管理者建立順序的責任

美國著名課程專家威廉F.派納指出,課程領域有一個從課程開發范式向課程理解范式的轉向。香港中文大學的李子健教授根據哈貝馬斯的分析,將課程范式分為技術性范式、實用性探究范式以及批判性范式,他對課程概念的剖析,于實踐者而言更具有啟發性:

以泰勒為代表的技術性范式,將課程作為學科、學程、計劃、目標,強調工具理性,為我們提供了一些課程設計的步驟。使教育實踐者注重學科的結構、探究方法、教材的更新,促使教師注重目標與能力的關系,努力通過理想的計劃為學習者提供各種學習機會。

以施瓦布提出“實用性”課程設計觀點為標志的實用性探究范式下,教師與學習者就像一對伙伴,對教學過程里涉及的知識進行磋商,反映一種互動的立場。知識本身是主觀的、個人的、獨特的,通過學習者的詮釋和理解而建構起來。

以弗雷勒為代表的批判性范式,以解放經驗為目的,認為知識的界定并不是以專家學者的意見為依歸,學習者擁有知識正確性的最終權威,而非教師和課本。教師和學習者應自覺成為研究者,自發地重組和重新建構現存知識,追尋新的知識,共同改造現實而非復制現實。

李子健教授認為,不同范式之間并不存在競爭的狀況,是互補而非互相矛盾。以課程為解放經驗更符合教育的理想,但在實踐方面,批判論所引申的實踐方式較難實行。因此,從事課程設計和實施的教育工作者可以考慮選擇性地將不同的范式和意念整合起來。也就是說,課程設計是一個混合態,除了工具理性,還應兼具彈性、偶然性、問題化,應鼓勵師生在溝通、創造力和賦權感方面的發展。

那么,從教學設計到課程設計,究竟哪里更復雜了?哪里更豐富了?例如:投入時間從一課時一學科到中長期計劃;學習活動從圍繞教材的改進到建構課程經驗;參與人士從部分教師到全體教師、學生、家長、社區人士;所涉范圍從正式到非正式和潛在課程……還要考究人類旨趣、社會組織、認識論、本體論、理論與實踐的關系、政策制度……

以我個人的經驗,從泰勒模式開始展開課程理解和課程實踐,是非常好的進路,然后是回顧梳理教育史得到的啟示,強調行動,突出各方的協同。但課程系統的成分遠遠不止這些,歐文斯就非常精致講究地用“組織”代替“系統”,從而強調管理者對建立順序的責任,在我這里,就是尋找顆粒,并基于各種需求,不斷重新組織這些顆粒。

從任何一項教育政策或一個教育問題來看,影響因素遠比我們日常意識到的多得多,這些因素之間的復雜關系充滿著不確定,可能都與問題的解決有關,并為有效變革所需要。變革中的意外不可避免,而每一次意外都將促使我們重新理解和解釋課程。既然“沒有人能夠計算出這種相互作用”,那么再去看自主開發的課程產品,在衡量其價值和意義的時候,重點就不再是它算不算“創新”,而是試圖發現更多影響課程與教學的因素,并充分挖掘每一個因素可能蘊藏的提高課程與教學品質的機會,把出現的問題看作創造性解決問題的切入點,將推動各方基于暫時性共識的合作作為目標之一。

但課程并不是個筐,什么都可以往里面裝,它確實呈現出某種“混亂”,可這又有什么不好呢?用多樣性和復雜性打破擾亂既定的流程、秩序。德勒茲說,連詞“和”(and)優于動詞“是”(to be),“和”表示不確切的關系,額外的但也是內在的存在,幫助我們放飛術語和集合,創建新的航線。“正是沿著這條航線,事物得以變化,變化得以發展,革新得以形成。強勢的人不是那些站在這一邊或那一邊的人,權力存在于邊界上”。

責任編輯/曹小飛