對話陶勇:從醫是一種修行

趙昕萌

2020年1月20日,眼科醫生陶勇成了一場暴力傷醫事件的受害者,隨后在ICU接受了整整兩周治療。4個月后,他再次出現在朝陽醫院眼科診室的工作崗位上。10月,陶勇口述的第一本文學隨筆集《目光》出版。12月,陶勇第一次出現在脫口秀的舞臺上。

一場意外,改變了一個眼科醫生的人生軌跡。意外沒能把他拖入消沉和恐懼。他的生活反而變得更加豐富和忙碌。除了醫療與科研,他還做著科普與公益的工作,并且樂此不疲。在對話中,記者能感受到他對工作抱著一種強烈的信念。這種信念來源于醫學的啟悟,似乎也回答了人生給他帶來的困惑。

南風窗:首先問一下,你目前的生活狀態是怎樣的?

陶勇:我現在的生活可以用“立體”來形容。如果說過去我更多的是一個傳統的醫生,坐門診開刀、做手術,現在我還是在醫學領域里,但是可能角度不太一樣。我現在更多地在各種平臺做科普。我還在做科研產品的開發,過去我們對很多的眼部疑難病束手無策,甚至眼睜睜地看著患者的視力越來越差。現在通過科技手段,我們可以把眼內液檢測等早期發現確診疾病的手段,還有各種的新的治療方案更好地推向臨床。

我現在雖然不接觸患者,但是可能會更多地造福患者。

南風窗:科研以及科技成果轉化是你現在的主要工作?

陶勇:對。科學的發展日新月異,就拿我們的眼底病來說,我的老師黎曉新教授,還有姜燕榮教授,在上個世紀90年代初就把先進的玻璃體切割手術從德國帶回到中國,治療了很多視網膜脫落的患者。后來又出現了激光,諸如糖尿病視網膜病變也可以得到很好的控制,再后來出現了生物醫藥。最近我們有一篇外泌體治療的文章發表在《Nature》的子刊上,未來也會讓眼底病的治療效果更好。基因治療現在也是如火如荼,像有些遺傳性的眼病就看到了治療的希望,甚至腦機接口的研究方面也有突破。我們也在不斷把各種各樣的眼科的檢驗類技術、產品落地到實際臨床中,我們的眼內液檢測已經幫助了全國300多家醫院的6萬多名患者,幫助他們在第一時間找到眼病的病因。

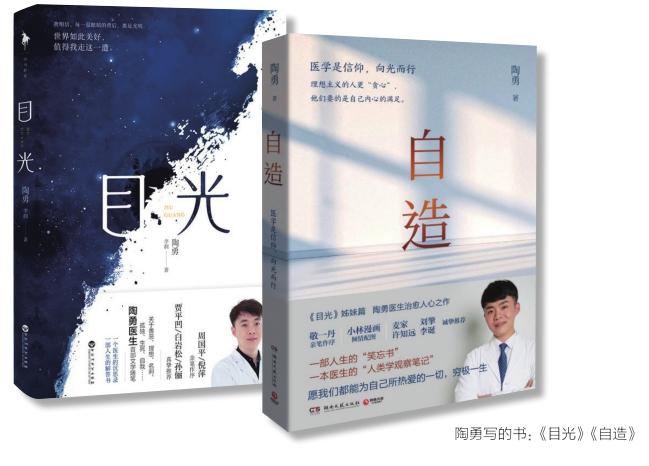

我今年也寫了書,叫《自造》。我去過一些高校,包括我的母校北醫、首都醫科大學、同濟醫科大學,還有像清華、北京農學院等等,去之后發現年輕的學生們好像普遍存在一些迷茫、焦慮。我也在反思,想把一些體會寫出來。

南風窗:最近參加綜藝節目 offer 的錄制感受如何?為什么會參加這個節目?看到節目中的年輕醫生你有什么感受?

陶勇:我覺得很有意思,因為大家過去對醫學、對醫學生的生活不了解,不知道他們整天在干什么,因為這是一個封閉的圈子。大家報考醫學院的概率哪怕高一點點,我也會很高興。

一開始我還是有點小緊張,錄著錄著我就被代入進去了。里面八名新的醫學生一起爭取在浙二附院繼續深造的機會,他們身上表現出來的一些稚嫩,讓我也回憶起自己過去經歷過的很多東西,產生了很多共鳴。當他們被老師責罵的時候,我也會難受;當他們取得進步,我也會為他們高興。所以到后面,我有時候都不覺得自己是在錄節目了,感覺時光好像倒流了,跟他們一起加入那個職場里。從他們身上我也學到了很多。我自己未來跟我的學生或者與患者打交道的時候,也會爭取做得更好。

南風窗:你在一些采訪里提到做“新時代的新醫生”,什么樣的醫生是“新時代的新醫生”?

陶勇:小時候,我的父母和長輩,包括身邊所有人,他們對于醫生基本上來說都是一個定義——越老越吃香,就是說年齡越大、看的病越多,經驗就越豐富。但是現在我會說這個真不一定了。打個比方,一個醫生工作了40年,我們會認為這個醫生有40年的經驗,但是現在我覺得還有一種可能,就是同一個經驗用了40年。

就拿老年黃斑變性這樣一個老年人常見的疾病來說,15年前,那個時候的治療是采用一種多波長激光,激光一打下去,患者的視力立即下降,但是沒有辦法,這是一種“丟卒保車”的治療方案。10年前開始有了光動力學激光治療,損傷就會明顯減少。再到5年前,又有了生物制劑,患者的視力不僅不會下降,而且通過治療,視力還能提高,這就是短短15年發生的事情。所以教科書一改再改,治療的方法一再變革。

科技的進步越來越快,所以我現在認為,醫生可能不再需要完全依賴于經驗了,如果說過去是“經驗時代”,可能現在逐漸邁入了“循證時代”和“精準時代”。舉例來說,血中性粒細胞升高說明是細菌感染,淋巴細胞增加則是病毒感染,需要遵循檢驗證據。精準時代,就是說甚至還要更加細分,測新冠核酸咽拭子就是精準醫療。

到了我們這一代人,不僅要像我們的老師那樣把國外先進的技術引進到國內,更重要的是要做原創性的科研、引領這個行業的發展。所以醫療、科普、科研、科技成果轉化,在新時代,方方面面都有了新要求。新時代的新醫生就是要有一種開放的心態和敢于作為的心態去面對時代。就像狄更斯在《雙城記》里說的那樣,當你不能適應這個時代的時候,這是一個最壞的時代,但是當你愿意把握機會的時候,這就是一個最好的時代,因為這個時代充滿了機會。

南風窗:你在書里提到了一個概念叫“職業化信念”,什么是“職業化信念”?這個概念你是怎么想到的?

陶勇:我覺得我們在工作時基本有三種狀態,一種狀態是把職業當作反光鏡,工作的負面情緒會折射到你的內心,所以得時不時發泄出來。還有一種工作狀態是把工作當作透鏡,光線直著進、直著出,工作對你來說幾乎就沒有留下什么痕跡。第三種是把職業當作窺鏡,就像一副拼圖擺在你面前,本來是零散的,但是透過這些拼圖,你可以看到更多關于人性、善惡、生死等等更深刻的東西,會有智慧閃現其中。這種情況下職業不僅不會消耗你,反而會有一定的補給,這就叫職業窺鏡。

拿醫學來說,大家都知道醫學是為了救死扶傷。但是我認為,救死扶傷里的“傷”也包括自己的傷;治病救人里的“人”也包括你自己。怎么樣才能在救人的同時渡己?其實這就是一個問題。德國哲學家韋伯曾提出過一個觀點叫祛魅,也叫除魅,在超驗主義盛行之時,科學普遍不發達,人們大自然還不太了解,大家都愿意通過超驗主義的一些對象獲得信仰。但是當科學越來越發達,人們越來越能夠學會理性思考的時候,這個“魅”就被祛掉。但是科學本身又無法滿足信仰的需求,因為科學的本質是質疑,如果完全跟隨前人,那不叫科學,科學就是要大膽假設,推翻前人的觀點,提出自己的觀點。

所以,當我們學會理性觀察和思考的時候,我們內心的信仰如何來填充,這其實是一個問題。有的人可能還是會選擇一些超驗主義的東西,但是因為今天科學已經普遍發達了,你就很難像過去一樣完全實現內心的充實和充盈。所以結合我自己的感受,我想說職業化信念一定程度上是可以幫助我們去建立自洽的邏輯觀和人生觀。

南風窗:像醫生這樣的職業,工作消耗是很大的,旅游、美食、放松等也只能是暫時的遺忘,以你的體驗,如何在工作中感受到信念的力量?

陶勇:醫學的本質是一種平衡。就像眼睛如果生病了可能是糖尿病、血糖太高造成的,這就在說器官和器官之間需要達到平衡。但是像青光眼,青光眼患者中A型性格較多,脾氣急躁,所以生理和心理之間也需要平衡。再往下想,你又會知道人和人之間需要平衡,人和自然之間需要平衡,人和社會之間需要平衡。借助平衡的視角,你會發現越來越大的世界。你就不會把醫學看成一個技術活、計件活,你可能享受到的不完全是挑戰了疑難疾病之后的價值感,更多地還會感受到你認識了更多的世界和更深層的規律,更多了一種充盈感。這些體會讓我覺得,職業化信念是可以在這個祛魅的年代給我們的內心提供補給的。

我的醫學生涯有20多年了,第一個階段是技的階段,動手能力越來越熟練。第二個階段是藝的階段,當你學會治別人不會治的病,你會變得更加幸福。就像畫家畫了一幅具有創意的作品的時候,就會有一種滿足。這是藝的階段。在這個階段我提出了眼內液檢測的體系,幫助了更多的患者。第三個階段是理的階段,理就是哲理,像剛才說的,逐漸認識到醫學本質上是一個平衡的科學。

在這個階段,你會把你的工作更多地看成一種修行。所以技、藝、理是不同的階段,我從不同的階段走過來,就是今天這樣的狀態。看病的時候看到的不完全是病,接觸的是每一個活生生的人,因為人有情感、有家庭、有故事,有自己的觀點。每一次接觸,對這個世界的了解就更完整、更充分一些,所以自然而然你就會形成自洽的邏輯體系。

南風窗:你的新書為什么叫《自造》?

陶勇:書名原來叫《自造人生觀》,但是后來去掉“人生觀”就變成《自造》。我想表達的一個觀點是,我們的職業是一個可依靠的途徑。醫生、記者、教師、工程師、農民工、公務員……年輕人在選擇職業的時候,其實多多少少都有一定的情懷,只是隨著環境的改變,慢慢的可能我們忘記了最開始的那些情愫。當我們看見身邊的人都在拼命賺錢、養家,那是不是我們也要那樣去“同化”自己,我倒覺得未必。

醫學其實起源于最初的巫術,本身是有點形而上的,無論是西醫還是中醫,都起源于人類想對抗疾病的簡單的心理情懷。醫學的本質在于幫助,這是最開始的醫學的本質。當你回歸到最原始的情況,可能就不一定把自己給同化了。

我身邊同事家的小孩才初中、高中的年紀就開始有了抑郁的情緒和狀態。連小孩都睡不著覺、說“什么都不想要”“活著也沒意思”。所以我覺得,確實需要去幫助這些年輕人尋找到幸福的意義。灌輸式、考級式的教育和機械化的管理,很容易讓人失去自己的價值追尋。好像考試考不好,我的人生就沒有價值了,甚至感到自己只是來世界上浪費糧食的。或者別人都那么優秀,我只是父母的一個累贅。人會在比較中慢慢地迷失自我,所以我認為,在比較中失去的,要從存在中要回來。我們要學會找到我們自己最珍貴的東西,找到我們自己的閃光點。

對于“怎樣才能創造屬于自己的人生觀”這個問題,我給不出一種絕對的標準答案。但是我想告訴大家,把目光收回到現下,以職業為窺鏡,就有可能順著時間的繩索,逐漸找到屬于自己的人生觀。

很多人可能總是躲避現實。就像一些患者來到我的診室的時候總是會說,“要是如何如何就好了”,或者抱怨,“我怎么那么倒霉,這個病概率那么低,為什么就會是我呢?”大部分的人以各種各樣的形式在逃避當下,總是以躲避或幻想的形式來面對人生。所以,沉下心來把目光收回到現下。你眼下的做的這些事情,包括你的工作,其實就是一股一股的能量,就是一臺一臺的望遠鏡,透過這些望遠鏡,你就可以看到不同的星空,你就可以把你的世界拼得更完整。

南風窗:你在做公益的過程中有什么感受?從全社會的角度來講,你認為當下如何才能將公益活動做得更好?

陶勇:公益是一個醫療端口后移的過程,就拿眼科來說,我們過去常常把精力過多地聚焦在如何提高患者視力上,但是如果現有的手段沒有用,最終患者還是以失明為結局的話,可能我們就無法再跟進了。但如果能通過公益的手段無縫銜接,讓這些暫時失去光明的人仍然能不失去生活的希望,我覺得才是一種更完整的醫療。所以延伸醫療的半徑是很重要的。

通過公益慈善,讓失明的人仍然能夠感受到關懷和生活的希望,仍然有創造價值的可能,是醫療的很重要的補充。我現在意識到,公益要么別做,要做就得做完。例如我以前會推薦我的一些患者去做盲文的訓練,還有盲杖的使用,但是后來我發現他們拒絕去學,為什么?因為他們跟我們說,我們學了有什么用,還是一個累贅,所以我現在更堅信,我們要做的是給患者從心理關愛、生活重建、職業培訓到再就業的幫扶。他會覺得最終我能實現自己,創造自己社會價值的可能性,我覺得這樣的公益才是真正能落地的。

靠我一個人的力量那是絕對不夠的。還好我身邊很多人都很有愛心,無論是一些企業家、成功人士還是普通的陌生人,他們通過各種形式知道了我們的“光芒計劃”,知道了我們“天下無盲”的愿景之后,以各種的形式來表達他們的參與意愿。我們曾經辦過一場慈善音樂會,在里頭我們把人分為三類,一類是叫“募光者”,他們專門幫助我們的視障人群。還有一類叫“追光者”,就是指這些盲人和低視力的人,他們一輩子都在追求光明。還有一類人叫“發光者”,就是醫生科學家,他們想用各種的手段讓患者重獲光明。所以我覺得“天下無盲”乍一聽也許是一個比較宏大的口號,但是千里之行始于足下,只要你愿意去做,不停地去做,是能夠把它做得越來越好的。

南風窗:你是一個對科研很熱忱的人,對于想從事科研的年輕人,你對他們有什么想說的或者建議?

陶勇:在科研上,我覺得有兩種心態,一種心態是真的熱愛,喜歡探索自然,探索真理。還有另外一種可能就是變成一個科研打工人,可能就是為了要發SCI論文,或者要申基金、申課題,或者是單位的要求,把它當成一個工作。這兩種在本質上是不太一樣的。我唯一對這些剛剛踏入科研門檻的年輕人的希望,就是不要失去對科研本身的興趣和熱愛。

我曾經去北京生命科學研究所和一個老師討論問題,我說我們眼科有一項研究,說人的眼底它有一個視色素,在10的-15次方秒就可以將光信號轉化為電信號。我說10的-15次方是怎么研究出來的?這位老師說我也不知道,于是我們查到了1964年的一篇文獻。原來他們是在極為寒冷的環境下,在零下負60度去研究,然后再換算到常溫下是10的-15次方。我當時就腦補出這樣一個畫面,在上個世紀60年代,科研設備還那么落后的情況下,這些科學家能在那樣一個冰冷的環境下去完成這樣的研究。如果沒有熱愛,怎么可能做到呢?那個時候的科研不像現在又有發文章、基金課題等等,完全就是憑著一種熱愛興趣。所以我覺得多讀一些科學史,多了解一下科學本身的一些本來面目,盡量提醒自己不忘初心,做一個真正的科研人。

南風窗:最后想問一下,你的左手現在怎么樣了?

陶勇:左手功能不如以前了,但是我已經慢慢習慣了。我會指導手術,偶爾也上一上手術臺,但更多的時候是指導。