“向著海風,野蠻生長”第二屆IM兩岸青年影展在福建平潭舉行

11月20日夜,平潭風很大。但比風聲更澎湃的,是影視基地一浪高過一浪的青春潮涌:2021第二屆IM兩岸青年影展扶持及表彰大會,向著海風,熱血開場。

燈光轉暗,巨型大屏上,50部入圍短片花絮在正中央播放,每一幀都叫囂著青春和生猛。鏡頭切換到一張張膠原蛋白滿滿的臉上,在這群年輕人當中,或許正孕育著中國電影未來的希望。

11月18日至20日,第二屆IM兩岸青年影展在福建平潭這座島嶼上舉行。雖是一個初創的影展,但IM展現出了極高的專業性,不僅有電影圈眾多大咖站臺助力,策展內容上也集合了短片評比推優、論壇、展映、創作訓練營等多個環節于一體,可謂“麻雀雖小,五臟俱全”。

“IM”即“In Moments”,意為“從這一刻起”。對于一個以扶持高校青年影視創作力量為目標的短片影展,這是最好的注解。告別了去年“每一朵浪花都去向島嶼”的詩意,今年IM影展的主題是“向著海風,野蠻生長”——“向著海風”指向影展的所在地福建平潭,“野蠻生長”則代表了影展所展現出的蓬勃野心和生命力。就像IM兩岸青年影展創始人、福建省廣播影視集團衛視中心主任、東南衛視總監洪雷對這個青年短片展的定位:足夠專業、足夠年輕、足夠真誠。

“這是我第二次來IM,未來的每一屆我都希望能參加。”展映間隙,來自各大院校的新人導演們正在交流著,其中不乏參加過兩屆影展的導演。獲評上屆最佳影片的臺灣短片作品《帶媽媽出去玩》,出自58歲臺灣在校電影新人隋淑芬之手,她的人生上半場做報紙編輯、做媽媽,下半場轉而用影像講故事。今年,她再攜長片《執子之手》參加影展的創作訓練營。

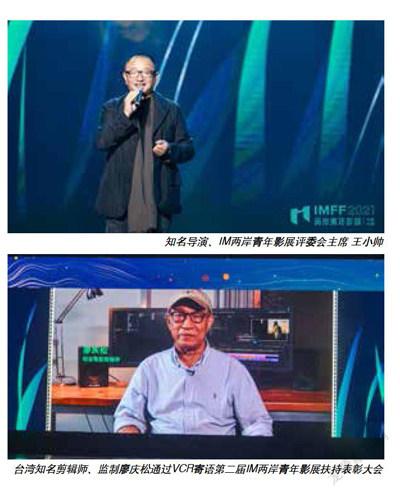

隋淑芬的故事,給IM兩岸青年影展評審委員會主席、知名導演王小帥留下深刻印象。他希望IM兩岸青年影展是個朝氣蓬勃、充滿善意的電影節,可以“直面內心情感,無畏地用影像書寫”。影展創始人洪雷則坦言,創辦影展的初心就是“扶持青年電影力量”。正因如此,本屆影展扶持資金高達 324.5 萬元人民幣,為全球短片類影展的最高扶持資金。

驚喜:青春“野蠻生長”

“今年的作品質量太好了,超出我的想象。”今年8月,王小帥在收到第二屆IM兩岸青年影展初選的50部入圍短片后,給洪雷發去了一條微信,“我非常開心,說明我們的努力沒有白費。”在最后的評獎工作里,王小帥也是糾結和不舍,“總想著增加一些獎項以資鼓勵,但其實獎已經很多了。”

今年的IM兩岸青年影展,有來自全球290所高校的青年創作人參展,共計1376部作品報名,其中來自中國臺灣地區的高校26所,共103部。該數據大幅超過去年的首屆影展。在報名者中,00后成為主流。經過初審和復審,最終有50部短片作品入圍,角逐“麒麟表彰”的各項榮譽。

除王小帥擔任影展評審委員會主席,北京電影學院副院長(主持工作)胡智鋒擔任影展學術委員會主席,陳玲珍、郝蕾、張大磊、耿軍、毛尖、李佑寧等兩岸電影人、導演、編劇及影評人、高校學者共同組成了本屆影展評委會。評委一致認為,本屆參賽作品相較于第一屆,整體水平有了大幅躍升,顯示了青年電影創作人開闊的視角和成熟的表達能力。

11月20日晚,4個單項獎、6個新銳短片獎及20個優秀短片獎揭曉。來自北京電影學院導演系研究生艾麥提·麥麥提創作的《手風琴》,獲第二屆影展麒麟最佳影片。“30歲這年拿了30萬(元)的扶持資金,這是我人生的一個轉折,這對我的下一部片子非常重要。這筆錢我不會浪費,會花到應該花的地方。”出生于新疆的青年導演艾麥提·麥麥提在發表獲獎感言時欣慰地說,“雖然我已經找了一份工作做了三個月了,但我還是會繼續努力,繼續寫劇本。”

美國電影學院導演碩士專業畢業生閆好好的畢業作品《黃真真的演講》,用影像記錄2003年的中國“非典”記憶,入圍多個獎項并摘得麒麟評委會大獎。臺灣藝術大學電影研究所畢業生高士文的作品《好學生阿強》獲頒麒麟最佳導演獎項。這部作品邀請兩位素人小朋友出演,反思刻板印象和標簽化對青少年的影響。

創始之初,IM兩岸青年影展就因給予青年影人高額現金扶持備受矚目。這一次,組委會也提供了324.5萬元人民幣的扶持資金,其中“麒麟表彰”單元最佳影片扶持資金為30萬元。這個成本已經能夠讓很多拍長片的電影人邁出第一步了。

表彰大會上,王小帥還拋出了極具爆炸性效果的“大禮包”:獲大獎的導演留在平潭拍第一部長片;這部長片完成以后,將會是明年第三屆IM兩岸青年影展的首映長片,“而我愿意做這部長片的監制。”實打實的資金與資源支持,對青年導演的鼓勵意義深遠。王小帥表示,希望能借助IM兩岸青年影展,讓更多的新人導演完成自己的作品并一直拍下去。

變化:青年創作者跳出“象牙塔”

聊起今年影展的變化,洪雷總結了兩個關鍵詞:“質量更好,朋友更多。”相比去年,非劇情單元的作品依然生猛,還有很多青年創作者跳出象牙塔,用鏡頭觀察當下的社會現實:有養老院的人道關懷,有殘障人士的內心世界,有負笈美國的留學生涯,有以色列年輕人的生存狀態……

本屆影展學術委員會主席胡智鋒在頒獎典禮上表示,相較于首屆,第二屆的入圍作品顯示出了青年影人更強的社會關懷、想象力和創造力,展示了大千世界豐富的生活景觀。

在影視出品人、監制、制片人陳玲珍看來,“今年入選的作品,很多都在探究如何使得社會更進步,這對青年創作人來說,是非常寶貴的東西。”這些作品同樣令復審評委、入行40年的臺灣資深導演李佑寧感慨“眼界大開”。他坦言:“年輕世代編導的首要任務,就在于選擇什么人物與故事情節的挑戰。”

“朋友變多”,是另一個積極的信號。去年首屆影展,就邀來中國“第六代”導演代表王小帥坐鎮評委會主席。今年的影展,集結了更多國內一線的資源,請來更多業內大咖為影展保駕護航:監制過 《十七歲單車》《藍色大門》等電影的臺灣制作人徐小明(為首屆IM兩岸青年影展終審評委)、電影“第六代導演”之一的唐大年、《家在水草豐茂的地方》導演李睿珺、《地久天長》《山楂樹之戀》編劇阿美、剪輯師蕭汝冠等,擔任本屆影展“生生不息”創作訓練營的導師。剪輯師廖慶松及導演王小帥為訓練營選手開設大師課。

獲得過兩屆奧斯卡最佳紀錄片獎的導演柯文思,以《在中國拍攝紀錄片》為題開設大師班。編劇史航也現身影展,與大家分享電影經驗。對于初涉電影圈的青年導演來說,能夠接觸到這樣的行業“資源”,不管是對作者表達還是市場探索,都大有裨益。

助力,為青年影人授業解惑

短片,往往是青年導演創作的起點,如何在短片中展現才華與創意?具有獨特視聽風格、帶有探索實驗性質的影片,如何平衡自我表達與市場需求?關注現實題材的創作如何獲得資本及市場的青睞?這些縈繞在青年導演心中的困惑,也許能從影展舉辦的大師班、論壇、創作訓練營上,找到答案。

“一首詩好不好,不在于寫在灑金宣紙上還是廁所手紙上,而在于詩的本身。”導演李睿珺曾拍攝過《告訴他們,我乘白鶴去了》《家在水草豐茂的地方》等佳作,他認為,年輕導演一開始要先在能力范圍內拍熟悉的人、身邊的事,不要過分講究工業裝備和外在形式;一部電影只有成品出來,才能真正看到問題在哪兒,拍電影就是升級打怪的過程。

中國電影研究院特邀專家、年輕一代女性導演代表黃驥表示,影像是一種語言,要熟練掌握這個語言,就需要不斷練習。“所以,青年導演在創作時,可以先把功利的東西放下,通過短片練習找到自己的風格和特點。”導演米娜持相同觀點,“形成自己的風格無法一蹴而就,要不怕質量差,堅持做,經過一系列作品打磨鍛煉之后,慢慢就會形成自己的風格。”

導演、策展人、制片人、譯者王彤認為,初出茅廬或者剛畢業的青年作者,通過電影節提供的教育平臺,除了能獲得更多的人脈、資源,也能增加更多的經驗,為未來拍攝長片做準備。

奧斯卡金像獎紀錄片選片委員,CNEX視納華仁共同創始人陳玲珍從事紀錄片制作行業已經數十年,其參與的作品在國內外獲獎無數。本屆影展,她擔任了 “生生不息”創作訓練營總策劃。在她看來,“不管是紀錄片,還是故事片,都應從土地出發,用真情實感去觀察周遭的人、事、物,然后根據內心的反思和觸動,從所描述對象的生活出發進行創作。”

值得一提的是,今年首次開設的“生生不息”創作訓練營,向首屆IM兩岸青年影展前120強選手征集長片項目,8組青年電影人進入訓練營。最終,《迷失的撥浪鼓》(袁海濤)、《招待所》(楊娟)、《世媛》(張雨杉)三組獲“生生不息”創作訓練營優選提案,各得10萬元的扶持資金。

“‘IM不是終點,它可能意味著一個新的起點’,這句話放在我身上再合適不過了。因為IM兩岸青年影展,我重新認識了自己、肯定了自己。我最大的收獲不是獎杯,而是知識范圍以外的東西——和其他創作者交流,交流的過程就是學習的過程。當然,從導師這里收獲得最多,他們提供了我解決現今困境的思路,也給了我未來創作的思路。”獲“生生不息”創作訓練營優秀提案的青年導演楊娟如此說道。

福建平潭,兩岸青年光影逐夢起錨地

侯孝賢電影數字修復版特別展映等5個展映單元、“從平潭出發”72小時極拍競賽、“有福電影人”座談等3場活動,6場主題論壇,十數場映后分享……IM兩岸青年影展,做著用電影講好兩岸故事的努力,為閩臺青年影視交流搭建溝通橋梁,為平潭影視產業發展注入強勁動力。

“去年,隋淑芬導演的《帶媽媽出去玩》獲獎后,在臺灣形成非常好的正面效應,青年創作者都期待可以來到IM兩岸青年影展。”陳玲珍透露。中國香港城市大學博士、影像研究者佟珊表示,影展為兩岸影像工作者們搭建了一個平臺,讓兩岸的年輕學生有相互交流和學習的機會。

“通過影像去了解海峽兩岸人民的生活和感情,發掘兩岸人民的故事,可以打破更多的界限,讓兩岸人民可以真正從人的角度去感受對方。”中國電影研究院特邀專家黃驥表示,希望未來有機會跟海峽兩岸的影像工作者一起合作,幫助年輕人完成他們的劇本創作及本地化故事的影像表達。

借由影像的力量,IM兩岸青年影展展現了平潭本地的風土人情和歷史景觀,為平潭乃至整個福建省遞出一張獨特的“文化名片”。近年來,福建省在影視產業發展方面動作頻頻,中國金雞百花電影節落地廈門,絲綢之路國際電影節在福州、西安兩地輪流舉辦。在福建影視產業強勁發展的形勢中,致力于打造“影視硅谷”的平潭聚集了兩岸影視業界的目光。《平潭影視政策二十條(修訂版)》發布后,更為影視行業發展帶來諸多利好,像《風平浪靜》《守島人》等片,直接在平潭進行拍攝。此外,已有280多家影視公司注冊地落地平潭。

“我們設想能夠留下好的人才和創意,予以扶持幫助,打造出‘閩派電影’。”福建省廣播影視集團黨組成員、副董事長陳加偉在媒體見面會上表示,IM兩岸青年影展的舉辦給福建的影視產業發展帶來了勃勃生機,注入不竭的生命力。他希望通過論壇等一系列活動的舉辦,為兩岸影視產業融合發展出謀劃策、闖出新路,為中國影視的未來添磚加瓦。

好風憑借力,送你上青云。IM兩岸青年影展,不是獲獎的終點,而是奔跑的新起點。“我希望通過我們的不斷努力,把IM做成全球高校華人大學生一定要參加的影展;希望看到兩年后、三年后,乃至五年后,會有導演在拿起國際大獎獎杯時,想起他的第一個獎是在IM拿到的。”洪雷說。

(鐘茜)