開放式肩袖修補術與關節鏡輔助下小切口修補術對肩袖損傷的臨床療效對比評價

譚偉 王家合 高華銀 楊宇

【摘要】目的:進行開放式肩袖修補術與關節鏡輔助下小切口修補術對肩袖損傷的臨床療效對比與評價。方法:選取42例于我院進行治療的肩袖損傷患者作為研究對象,納入時間2019.01~2020.01,隨機方法分組為對照組(21例)、研究組(21例),分別接受開放式肩袖修補術與關節鏡輔助下小切口修補術,對比和評價兩組臨床療效。結果:研究組患者術中出血量少于對照組,切口小于對照組,總住院時間短于對照組,P<0.05,手術用時兩組無顯著差異,P>0.05;術前兩組患者的肩關節功能、VAS評分均無顯著差異,P>0.05。術后1年期、3年期研究組患者肩關節功能評分高于均對照組,VAS評分均低于對照組,P<0.05;并發癥發生率研究組低于對照組,P<0.05。結論:關節鏡輔助下小切口修補術治療肩袖損傷對比開放式肩袖修補術療效更理想,其手術創傷小、疼痛輕,術后恢復快,并發癥少,推薦應用。

【關鍵詞】開放式肩袖修補術;關節鏡;小切口修補術;肩袖損傷

[中圖分類號]R687.4 [文獻標識碼]A [文章編號]2096-5249(2021)09-0036-02

肩袖損傷是常見的肩關節疾病,其表現為頸肩部疼痛,關節無力、活動困難,常發生在創傷后,臨床治療方式主要包括保守治療和手術治療,如果損傷較為嚴重,保守治療3~6個月效果仍不理想的患者則需要手術治療才能解除疾病[1]。其中,隨著關節鏡技術的發展,越來越多醫師在肩袖損傷手術治療中應用關節鏡微創治療。為研究關節鏡輔助下肩袖損傷的具體應用方法和效果,本院對2019.01~2020.01期間接診的肩袖損傷患者應用關節鏡輔助下小切口修補術,并與常規開放式修補術進行對比,獲得滿意療效,現將研究報告如下。

1 資料與方法

1.1 基線資料 選取42例于我院進行治療的肩袖損傷患者作為研究對象,時間2019.01~2020.01,隨機方法(數字表法)分組為對照組(21例)、研究組(21例)。其中對照組患者男13例、女8例,年齡2072歲、平均(47.3±7.1)歲,左側損傷9例、右側損傷12例。研究組患者男12例、女9例,年齡22~69歲、平均(45.4±6.5)歲,左側損傷10例、右側損傷11例。基線資料兩組相比:P>0.05,可比較。

納入標準:①存在肩部無力、肩部疼痛、肩部活動受限癥狀,并經MRI檢查確診為肩袖撕裂者[2]。②三個月以上保守治療無效者。

排除標準:①雙側肩袖撕裂者。②合并臂叢神經損傷、孟肋;關節骨性關節炎者。

1.2 方法 對照組患者接受開放式肩袖修補術。常規消毒鋪巾并給予患者全麻,畫出患者關節包括肩腳崗、肩峰、肩鎖關節等的輪廓,然后沿其肩峰外側向喙處行醫8左右的切口至前肩峰處,然后分離皮下組織暴露喙突和喙肩韌帶。然后觸摸患者肩鎖關節的下表面,挫平患者肩峰全部的粗糙面并去除錯有骨刺,清洗切口,觀察損傷撕裂的情況,依次進行岡下肌、岡上肌肩關節松解,最后將肩袖斷端拉至足印區,足印區中部擰人肩袖錨釘然后縫合,常規沖洗、止血并放置引流管[3]。

研究組患者接受關節鏡輔助下小切口修補術。常規消毒鋪巾并給予患者全麻,患者取健康側臥位,并將患者上肢外展45°,患側關節后傾25°,前驅15°,最后對上肢進行4kg的皮牽引操作。體位安排妥當后畫出患者關節包括肩腳崗、肩峰、肩鎖關節等的輪廓,然后在患者肩峰后外側行1~2cm的切口作為入路,置入關節鏡,觀察關節軟骨、肩袖以及內部結構,發現關節滑膜要予以清理。緊接著切除肩峰下滑囊,后側入路觀察損傷撕裂的情況,然后使用等離子電刀依次進行岡下肌、岡上肌肩關節的松解,打磨肌腱斷端、足印區至新鮮面出現或骨面均勻。最后足印區中部植入帶線錨釘,肩袖斷端拉至足印區后縫合,常規沖洗、止血[4]。

所有患者術后均進行康復鍛煉。術后1~15d予以最大限度手術修復部位保護,期間不進行主動活動度訓練,但可可進行適當的腕部關節、肘部關節的活動鍛煉。術后3個月開始進行抗阻力訓練。術后6個月開始進行正常體力活動鍛煉。

1.3 觀察指標與評價標準 首先對比兩組患者的手術用時、術中出血量、切口長度以及住院時間等手術情況。其次對患者進行1-3年的隨訪,對比兩組患者的預后情況,包括肩關節功能評分和疼痛評分,并于術前進行對比。其中肩關節功能評分采用Constant-Murley(肩關節功能評分)進行評價,分值0~100分,分值越高關節功能越好,疼痛評分采用VAS評分法進行評價分值0~10,分值越高疼痛越劇烈。最后對比兩組并發癥情況,肩袖損傷常見并發癥為感染。

1.4 統計學方法 以SPSS26.0軟件處理樣本數據,計量資料主要包括手術情況、肩關節功能評分和疼痛評分,以“x±s”形式表示,行t檢驗;計數資料主要包括并發癥率,以“n(%)”形式表示,行卡方檢驗。對比結果以P<0.05表示具統計學差異意義。

2 結果

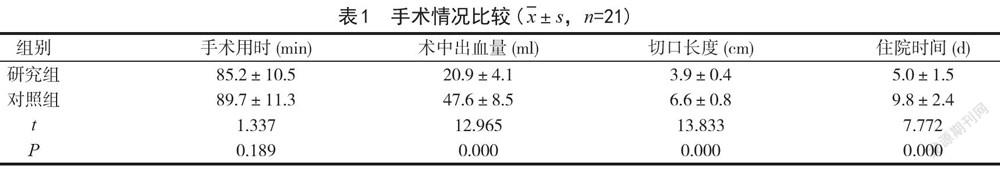

2.1 手術情況對比 研究組患者術中出血量少于對照組,切口小于對照組,總住院時間短于對照組,P<0.05,手術用時兩組無顯著差異,P>0.05。詳見表1。

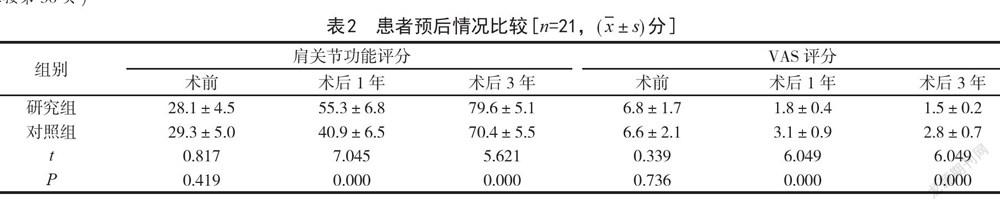

2.2 預后情況對比 術前兩組患者的肩關節功能、VAS評分均無顯著差異,P>0.05。術后1年期、3年期研究組患者肩關節功能評分高于均對照組,VAS評分均低于對照組,P<0.05,詳見表2。

2.3 并發癥情況對比 研究組患者未出現并發癥,并發癥率為0,對照組患者5例切口感染,并發癥率19.05%(4/21),經卡方檢驗研究組顯著低于對照組,P<0.05(x2=4.421,P=0.035)。

3 討論

肩袖具有協調肩關節活動的作用,肩袖損傷多發于中體力勞動者,該病患者的肩關節內旋、外旋、內收、外展等功能均要受到影響,其主要表現為肩關節疼痛、乏力、活動喪失。開放式肩袖修補術曾是肩袖損傷的最常用的治療手段,其操作簡單療效確切,但存在明顯創口和較高的出血量,預后效果不夠理想。隨著關節鏡技術的應用,臨床發現其具有較好的治療效果[5]。本研究提示關節鏡輔助對比開放式肩袖修補術療效和預后更理想。分析原因,首先開放式肩袖修補術術中出血量較高,切口更大,容易引發并發癥,患者術后疼痛感明顯,影響了患者盡早進行康復訓練[6]。而關節鏡輔助下小切口修補術,通過關節鏡進行手術,可以更好的觀察和評估患者關節內部結構和損傷程度,提升了手術操作效果,同時其手術過程對于患者的創傷較低,對三角肌等的損傷也小,這有利于減少術后肩關節粘連,減少患者術后疼痛,可讓患者盡早進行康復訓練縮短康復時間[7]。同時須引起注意的是,關節鏡輔助下小切口修補術對操作者的要求較高,所以相關醫師需不斷提高自身操作水平,積累大量的臨床經驗,勝任該手術。

綜上所述,關節鏡輔助下小切口修補術治療肩袖損傷對比開放式肩袖修補術療效更理想,其手術創傷小、疼痛輕,術后恢復快,并發癥少,推薦應用。

參考文獻

[1]談繹文,鄭昱新,顧新豐,等.關節鏡下改良Mason-Allen法與縫線橋法治療肩袖損傷的療效比較[J].國際骨科學雜志,2019,40(01):38-42.

[2]曾一鳴,王燎,嚴孟寧,等.關節鏡下肩袖修補術同時行肩峰成形術手術前后肩峰形態學參數的差異[J].中國骨與關聲雜志,2019,8(08):604-609.

[3]李宇,張豪,王立志,等.關節鏡治療肩關節色素沉著絨毛結節性滑膜炎合并肩袖損傷的療效觀察[J].國際骨科學雜志,2019,40(04):251-254

[4]樊春亮,劉永紅,郭愛,等.關汽鏡下微創手術治療運動性肩袖損傷臨床療效及視覺模擬評分疼痛評分探討[J].中國藥物與臨床,2018,18(12):118-120.

[5]黃寧慶,劉大圣,張斌,等.肩關節鏡下單排與雙排縫合橋修復技術治療老年肩袖損傷的效果[J].中國老年學雜志,2018,38(1):163-165.

[6]奉永泉,劉陽,饒磊.關節鏡治療肩袖損傷的療效分析[J].臨床醫藥文獻電子雜志,2018,5(04):48-49.

[7]王星宇,謝水華,丁浩,等.肩關節鏡下處理骨性Bankarl損傷的現狀[J].中國矯形外科雜志,2018,26(12):1120-1125.

作者簡介:譚偉(1982.09-),男,漢族,貴州盤州人,本科學歷,主治醫師,研究方向:運動醫學、創傷骨科。