對話自然,照見自我

謝沂

課堂教學過程改革的核心是要變“預設與執(zhí)行”為“預設與生成”。運用對分教學法,在教學過程中充分尊重教師的主導地位和學生的主體地位,開展多種形式的講授、吸收和討論,能有效促使課堂生成真正發(fā)生,從而提升學生的核心素養(yǎng)。

本文以筆者執(zhí)教過的一節(jié)省級示范課為例進行探討。通過真實問題情境——寫作明信片,進行寫景抒情的片段寫作;通過對分課堂、合作學習,在寫作明信片的探究過程中體會“自然情懷”,學會對話自然,培養(yǎng)健康合理的自然觀和與自然和諧相處的理念,發(fā)現(xiàn)、認識、堅持自己的赤誠之心,提升自我。

【教學過程】(節(jié)選)

一、文本回顧

師:同學們,剛才我看見你們從冬日暖陽中走來,眼里熠熠有光,真好!你們這么可愛,我決定送一份禮物給你們。這是一張空白的明信片(展示明信片),你可以寫一寫、畫一畫,再把它送給最要好的朋友。要寫些什么好呢?不如我們就向第七單元的作家們學習,寫一寫大自然,寫一寫對自然的感悟。

以《故都的秋》《我與地壇》《赤壁賦》為例,說一說:當作家們走進自然后,他們看到了怎樣的自然?他們得到了怎樣的收獲?

生:郁達夫看到的比較平常,像槐花、落蕊等,但他用文人獨特的眼光,從中得到了超然美。秋天的沉靜還有一點悲涼。

師:秋天的那種清靜悲涼,郁達夫用很細膩、很敏銳的觸覺感受到了,你說得很好!

生:蘇軾一開始描寫月亮、白露,非常清麗,表明游玩的愉悅;后來轉(zhuǎn)寫洞簫的凄涼,是落寞的情感;最后又寫清風明月,是豁達的情懷。

師:你把蘇軾的感情變化把握得非常到位!誰說一下史鐵生?

生:他選了琉璃、野草等去表現(xiàn)地壇很荒蕪但并不衰敗。他在地壇中感悟人生,品味生死,然后走出了困境,明白死是必然會有的,不要急于求成,要好好活著的道理。

師:你思維獨到,見解深刻!

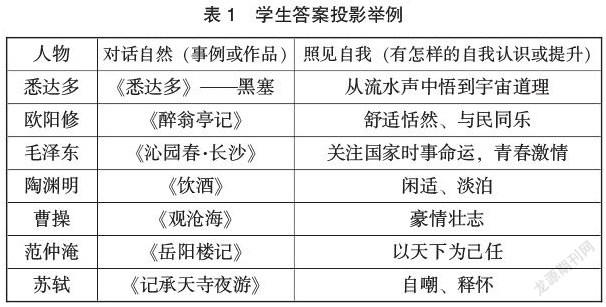

師:作家們有時為了收獲審美的愉悅,有時為了解開內(nèi)心的煩悶,有時為了獲得心靈的成熟,有時為了尋求靈魂的安穩(wěn),就走到大自然中去,和自然對話,在自然中照見自我,認識自我,成就自我,提升自我。同學們說得很有見地,那么在我們讀過的作品中,或者古今中外還有沒有這樣的事例,是走到自然中去,獲得智慧啟迪和自我提升的?小組用五分鐘時間思考、討論、寫一寫,再派代表來分享。

二、拓展研討

1. 師:你還能想到古今中外哪些人物的事例或作品是“在對話自然中照見自我”的?請舉例分享。

2. 推薦閱讀:

《文化苦旅》余秋雨

《聽聽那冷雨》余光中

《無言之美》朱光潛

《瓦爾登湖》亨利·戴維·梭羅

3. 師:我們想到了古今中外那么多事例和作品,可不可以從中再想想,自然和人,到底是什么關系呢?請小組討論五分鐘,再由代表發(fā)言。

生:首先是“展現(xiàn)者”和“領悟者”(的關系)。自然的現(xiàn)象本身并不具有多種意義,是人領悟、賦予了它意義,所以自然是展現(xiàn)者,人是領悟者。其次,比如陶淵明走進自然,淡泊名利,就是因為人會在俗世生活中覺得迷惘,作為“迷途者”,大自然就是他的“歸屬地”。最后,大自然和人互為“聆聽者”和“傾訴者”,我們向大自然傾訴思想,大自然也在聆聽。

師:說得好!互為聆聽和傾訴的關系!你能想到哪一句詩?

生:……

師:它聆聽你,你聆聽它;它看你,你看它……

生:(集體)相看兩不厭……

師:相看兩不厭,唯有敬亭山。你說出了李白的思想!自然不只是客觀的自然,還是我們的主觀情感映射的自然。你又說出了朱光潛的思想!

生:自然像港口,人像在外面游歷后想回家的泊船。像《瓦爾登湖》,梭羅離開實驗室,過最原始的生活,心靈得到凈化。像《夢游天姥吟留別》,李白官場不適意,為了追求自己的理想境界,就向往歸隱,蔑視權貴,傲岸不屈。

師:自然是“精神的歸屬地”,是“精神的后花園”,是我們精神棲息的地方,說得真好!梭羅內(nèi)心有各種斗爭,最后在自然中找到了掙脫的途徑。李白在自然面前像孩子一樣天真,有時候很任性甚至很狂放……

教師總結自然與“我”的關系:

——母親與赤子的關系

——知己、朋友的關系

——故鄉(xiāng)與游子的關系

——審美客體與審美主體的關系

……

三、學以致用

師:你可曾有過被大自然深深打動的瞬間?請寫一張明信片送給好朋友,簡單描述當時的自然之景,與他(她)分享你對大自然的感悟。

師生活動:學生認真思考,寫作。教師在課室輕輕走動,一邊觀察、欣賞,幫助、鼓勵,一邊將學生的寫作內(nèi)容投影。

【反思診斷】

復旦大學張學新教授提出“對分課堂”教學新模式,主張將課堂過程分為講授(Presentation)、吸收(Assimilation)和討論(Discussion)三個階段,簡稱PAD課堂。其核心理念是將課堂的時間大致分出一半給教師進行“精講留白”的“講授”,另一半時間交給學生內(nèi)化“吸收”和“討論”,充分體現(xiàn)以教師為主導、以學生為主體的人本主義理念。本節(jié)課屬于統(tǒng)編高中語文教材必修上冊第七單元,該單元屬于“文學閱讀與寫作”學習任務群,聚焦的人文主題是“自然情懷”。作為單元總結升華課,本課以“對分課堂”的理念為基礎,靈活安排教學過程,通過教師精導、自主內(nèi)化、小組研討、師生對話、集體分享等教學環(huán)節(jié)的交融推進,保證師生各有約一半的時間進行教和學的實踐,是課堂生成得以發(fā)生的前提。

在本節(jié)課中,教師精導屬于“講授”階段,是教師主導地位的充分表現(xiàn),更是學習目標實現(xiàn)和精彩課堂生成的基礎;自主內(nèi)化屬于“吸收”階段,體現(xiàn)在課前單元學習后學生的自主吸收內(nèi)化和課堂上“明信片”寫作前的獨立內(nèi)化構思;小組研討和師生對話屬于“討論”階段,是課堂生成最重要的陣地,出現(xiàn)了很多思維的火花和意想不到的課堂效果;集體分享也是全班交流,屬于“討論”的階段,包括觀點的分享、明信片寫作內(nèi)容的分享等。

此外,筆者關于對分課堂和課堂生成還有一些體會:

1.“生成”貫穿整個教學過程,可隨時隨地發(fā)生,既包括知識、能力、情感生成,也包括價值生成;既包括正確的,也包括錯誤的;既包括學生的,也包括教師的。精彩的生成,往往是屬于師生個性化的生成,不斷的群體意義上的生成,和有目標指向的、富有精神成長意義的生成。

2.“講授”階段要緊扣住三個關鍵詞:“精”“導”和“留白”。即教師講授無須事事包辦、面面俱到,而是要簡明有效,重在引導,還要刻意留白,讓出部分權力,留出更大空間,在“主導”的同時充分尊重學生的“主體”地位。課堂生成,更重要的是學生的生成。

3.“內(nèi)化吸收”的落實一定要有保證,隔堂討論前的自主內(nèi)化可以通過布置作業(yè)來落實,當堂討論前的吸收內(nèi)化則要留夠時間,不能隨意縮短甚至取消。

4.“討論”的前提是師生對彼此的尊重、信任和傾聽,對教學的尊重、熱愛和堅守。平時要關注學生的類型和差異性,多激發(fā)興趣,鼓勵發(fā)言,形成熱愛討論的氛圍;要指導學生學習討論的表達技巧,養(yǎng)成一定的交流和表達的素養(yǎng)。

5. 教師要在不斷的學習和實踐中提高對生成的敏感度,不斷形成、增長教學智慧,在教學過程中隨時發(fā)現(xiàn)、應對、調(diào)整、改變,促進學生新的生成;同時,還要學會點贊,重視過程性評價和多元評價,激發(fā)學習熱情,形成課堂生成的連鎖反應和蝴蝶效應。

參考文獻:

1. 張學新. 對分課堂 中國教育的新智慧[M]. 北京:科學出版社,2016:2-6,15-28

2. 葉瀾. 課堂教學改革中預設與生成[J]. 基礎教育論壇,2012(10):6-7

3. 崔允漷. 如何開展指向?qū)W科核心素養(yǎng)的大單元設計[J]. 北京教育(普教版),2019(2):11-15

4. 羅亮、馮立明、張學新. 實踐 OBE 教學模式的新抓手: “對分課堂”[J]. 教育教學論壇,2020(28)

5. 徐鵬. 核心素養(yǎng)語境下的大單元教學反思[J]. 中學語文教學,2021(4):4-8

(本文系廣東外語外貿(mào)大學基礎教育研究課題惠妍項目資助,項目名稱“新課程標準背景下高中語文的情境教學研究”;《聚焦育人模式改革 發(fā)展學生核心素養(yǎng)——廣東省普通高中新課程新教材實施國家級示范校建設同課異構教學研討活動》省級示范課)

(作者單位:廣州市執(zhí)信中學)

責任編輯 晁芳芳