知識經濟視角下語言產業的內涵和外延

殷志平

提要 語言產業內涵與外延的界定是語言產業研究的前提。本文基于知識經濟的定義,將語言產業定義為從事語言知識的生產、分配、使用和消費,或者以語言知識為主要服務內容滿足他人語言消費需要的產業,將語言產業劃分為語言工業和語言服務業,將語言服務業劃分為語言服務產業和語言服務事業,同時將語言翻譯、語言培訓、語言出版、語言會展、語言康復、語言文字信息處理、語文能力測評、語言藝術和速錄等確認為語言產業的業態,將語言創意劃歸廣告業。認識到語言產業的知識經濟屬性具有重要的理論意義和實踐意義,語言產業視角下的語言學研究要基于語言產業發展對語言知識的要求確定研究方向,發現研究問題;語言產業的發展,應該以滿足不同語言產業和業態不同的語言知識消費需要為導向。

關鍵詞 語言產業;內涵和外延;知識經濟;語言知識

中圖分類號 H002 文獻標識碼 A 文章編號 2096-1014(2021)01-0068-09

一、引言

20世紀末以來,伴隨著知識經濟的興起,語言產業獲得長足發展,國內學術界興起了語言產業研究的熱潮。根據姚亞芝、司顯柱(2016)的統計,2009~2014年6年間語言服務產業研究呈現出大幅增長且持續上升的趨勢。然而,在語言產業研究的熱潮中,作為學科基礎的語言產業內涵和外延的界定并未得到充分的關注,存在不少模糊和分歧。現有研究的一個主要問題是只注意到語言產業與語言的相關性,而沒有看到語言產業的語言知識經濟屬性。由于對語言產業內涵的模糊認識,一些論述把不屬于語言產業的經濟活動納入語言產業的范圍,這既不利于語言產業的發展,也不利于語言產業的產業經濟學研究(姚亞芝,司顯柱2016)。本文嘗試從知識經濟定義人手,對語言產業的內涵和外延進行討論。

二、語言產業內涵與外延研究回顧

(一)語言產業內涵研究回顧

語言產業的內涵在歐美國家主要指語言翻譯業(趙世舉2012),語言服務主要指翻譯服務(屈哨兵2011),尚未見為大家所公認的界定(趙世舉2012)。在我國學術界,語言產業的涵蓋面比國外的語言服務產業范圍廣,相關的內涵界定存在多種說法,代表性觀點有手段說、滿足需要說、信息轉換說以及內容說4種。手段說的代表主要是屈哨兵,屈哨兵(2016:111)主要討論語言服務業,認為語言服務產業是以語言服務作為生產和經營手段的一系列經濟活動的集合。滿足需要說以李宇明為代表,李宇明(2016)認為語言服務就是利用語言(包括文字)、語言知識、語言技術及語言的所有衍生品來滿足語言生活的各種需要;但他同時指出,若把語言服務看作是利用語言(包括文字)、語言知識、語言技術及語言的所有衍生品來滿足語言生活的各種需要,那么語言服務的內容就異常廣泛。因此,李宇明(2016)又區分“基本語言服務”和“附加性語言服務”,前者指在某種服務中以語言服務為主,后者指服務活動中語言服務的比例較小。信息轉換說以中國翻譯協會等(2013)為代表,他們認為語言服務產業的核心層即語言服務內容產業,是提供語言間信息轉換服務的產業。內容說以賀宏志(2013)為代表,他們認為語言產業是以語言文字作為生產的原料和內容,或是以語言文字作為加工處理的對象,生產各種語言產品或提供各種語言服務的產業。我們認為,手段說的界定過于寬泛,經濟和社會活動中,從事一種活動往往要借助工具和手段,但我們不能以借助的工具來界定活動的行業性質,例如,在建筑活動中,需要借助電動工具,但不能說建筑活動屬于電動工具行業,只有以電動工具為生產內容的行業才能叫電動工具行業。滿足需要說對語言服務概念的界定比較接近事物的本質,但作為一個專業術語,“語言生活需要”的說法似乎太過籠統,似需進一步具體化。信息轉換說的語言產業定義雖然指向公認的語言產業——翻譯,但這一界定內涵過于狹窄,隨著知識經濟的發展,已經誕生了翻譯以外的其他語言產業,如語言文字信息處理。內容說的界定基本上是正確的,但仍有值得討論的地方:由于“語言文字”既可以理解成一種載體,也可理解成語言文字知識,如按前一種理解,“以(作為載體的)語言文字作為生產的原料和內容”,或是“以(作為載體的)語言文字作為加工處理的對象”的表述就難以理解。

上述關于語言產業內涵的界定之所以表述模糊,存在分歧,根本原因是缺乏對語言產業本質屬性的清晰認識。一些學者提到了語言產業的知識經濟特性,如賀宏志(2013)認為,從制作新的語言內容過程是一個知識創新和智慧運用的過程看,語言產業是知識產業或智慧產業;姚亞芝、司顯柱(2016)認為,按照產業分類法中的3次產業分類法和生產要素分類法,語言服務產業應當屬于知識服務產業中的一種;李瑞林(2017)認為,從本體論角度來看,語言服務濫觴于語言距離的根本存在,歸結于人際或組織間知識和經驗的差異性,但這些表述并沒有從產業內涵角度認識語言產業的知識經濟屬性,更沒有進一步揭示語言產業區別于其他知識經濟產業的不同屬性。

語言產業內涵的界定還依賴語言產業的一個內含性概念——語言產品的界定,但學界對這個概念的討論不是很充分。作為語言產業的專著,賀宏志(2013)從最終產品形態角度把語言產品分為純語言產品(最終產品形態為語言)、語言科技產品(最終產品形態為處理語言文字的設備或技術)和綜合語言產品(產品形態是教育、藝術等,以語言為主導兼有其他內容),但3種產品的內涵并不清楚。李艷(2012)把以語言本體、語言運用和處理作為核心主導要素的產品看作語言產品,然而,“語言本體”本身并不是一個學術概念,“語言運用和處理”是一個非常寬泛的概念,這些概念的內涵與外延含糊不清,也不是一種產業經濟學的話語體系,所以無法正確揭示語言產品的本質屬性。

(二)關于語言產業類別研究的回顧

語言產業外延界定包括兩個方面的問題:一是產業層次上的語言產業類別的認定,二是語言產業外延范圍的界定。產業層次上,現有文獻存在許多分歧。有的文獻只有語言服務產業的概念,但包括“成品”產業,如屈哨兵(2011,2016:112~126)認為語言服務業既包括語言翻譯、語言教育、特定領域中的語言服務等,也包括語言信息產業、辭書產業、語言知識性產品的開發等;中國翻譯協會等(2013)的語言服務產業包括語言服務內容產業、翻譯技術產業以及語言服務能力產業,其中翻譯技術產業指研發和生產輔助翻譯工具、機器翻譯、語言信息處理技術的產業,顯然超出了服務產業的范圍。有的文獻只有語言產業的概念,但包括語言服務的內涵,如賀宏志(2013)對語言產業的論述中既包括“生產…‘加工”概念上的語言產業,又包括“服務”概念上的語言產業。顯然,使用“語言產業”和“語言服務業”的不同表述并各自涵蓋所有與語言相關的產業類別,缺乏產業層次的清晰界定。

(三)關于語言產業外延界定研究的回顧

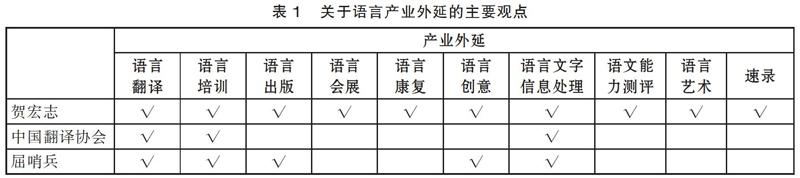

語言產業外延方面,建筑在不同語言產業內涵界定上的范圍界定差別很大。賀宏志(2013)將語言產業形態分為語言培訓業、語言康復業、語文能力測評業、語言出版業、語言會展業、語言翻譯業、語言藝術業、語言創意業、語言文字信息處理業,還提到了速錄。中國翻譯協會等(2013)的語言產業包括語言翻譯(包括筆譯、口譯、本地化、網站國際化、影視字幕譯制、翻譯創意等)、語言信息處理(包括翻譯工具、機器翻譯)、翻譯培訓(表1中歸入語言培訓)及其相關服務(包括翻譯咨詢、多語信息咨詢等)。屈哨兵(2016:112)認為圍繞語言服務形成的產業主要包括語言翻譯、語言教育(表1中歸入語言培訓)和語言成品產業,其中語言成品產業包括語言信息產業、辭書產業(表1中歸入語言出版)、廣告產業(表1中歸入語言創意)等。各家語言產業外延的主要觀點可歸納為表1。

三、作為知識產業的語言產業內涵

(一)知識經濟視角下的語言產業內涵

作為一種產業,語言產業的內涵應從產業經濟學視角進行認識。產業是具有某種同類屬性的企業經濟活動的集合(蘇東水2015:5),從供應角度看,產業是指具有類似生產技術、生產過程、生產工藝等特征的物質生產活動或類似經濟性質的服務活動。隨著產業經濟的發展,美國經濟學家弗·馬克盧普1962年在其著作《知識產業》中提出了知識產業的概念。他認為,知識產業是或為自身、或為他人消費而生產知識,或者從事信息服務和生產信息產品的組織或機構。國際經濟合作組織1996年在《以知識為基礎的經濟》報告中提出,知識經濟是指以現代科學技術為核心的、建立在知識和信息的生產、存儲、使用、消費之上的經濟。張守一(1998)則認為信息與知識之間存在區別,前者是指信息的采集、識別、交換、簡單加工、傳輸、存儲、檢索和利用,后者指對信息進行深加工,通過邏輯的或非邏輯的思維、推理,認識事物的本質,創造各種新的知識,進行傳播、交換和利用。據此,張守一(1998)提出信息經濟是直接依據信息的生產、分配、交換和利用,知識經濟是直接依據知識的生產、分配、交換和利用。許光洪等(1998)則從要素投入角度明確,知識產業就是以知識、技術為主要內容的投入產出的行業或事業,即知識技術密集型行業。知識經濟的核心是知識生產。

很明顯,語言產業是一種知識經濟產業。從知識經濟角度看,語言產業就是從事語言知識的生產、分配、使用和消費,或者以語言知識為主要服務內容滿足他人語言消費需要的產業。所謂語言知識,主要包括母語語言知識、語際轉換知識和語言技術等。母語語言知識包括語言要素(語音、文字、詞匯、語法等)知識、語用(指示語、預設、會話含義等)知識、言語技能(主要指聽說讀寫能力)、交際能力等;語際轉換知識指語際翻譯,就是把一種語言信息轉變成另一種語言信息,包括口譯和筆譯;語言技術是基于語言知識對字、詞、句、篇章的輸入、輸出、設別、分析、理解、生成等的操作與加工。

(二)知識經濟視角下語言服務和語言產品的內涵

進一步地,基于知識經濟定義的語言服務就是提供基于語言知識的勞動以滿足消費者語言消費的需要。相應地,語言服務業是為語言消費提供語言知識服務的企業集合。這樣,可以把服務行業中伴隨著行業服務的語言行為排除在語言服務業之外,這是因為,服務者提供的不是語言產品和語言服務,而是具體的行業服務,如餐飲行業提供的是餐飲服務,住宿行業提供的是住宿服務,具體行業服務過程中提供的問候、引導和介紹是輔助性的,行業服務消費者消費的是餐飲、住宿等具體行業服務,接受的語言服務是一種附加服務,我們承認行業服務中存在語言服務,但這種語言服務并不構成一種業態。當然,如果專業分工進一步細化,專業服務公司為餐飲、住宿等行業提供專業的語言服務技術、方法(比如設計話術)的咨詢,這些行業中的語言服務就可能獨立出來成為一種語言服務業。

基于知識經濟定義的語言產品是指能夠供給市場被人們使用和消費,能滿足人們語言知識消費需求的產品和服務,或者是它們的組合。需要強調的是,消費者購買的除了產品的實體,更重要的是產品的核心利益,即向消費者提供的基本效用和利益。例如,詞典作為一種語言產品,不僅包含了成千上萬的詞語,而且包含了詞語的意義、語法屬性等語言知識,只有這些語言知識才能給消費者提供效用,帶來獲取語言知識的利益。但對于一本歷史書,雖然也包含了文本或語篇,但提供的是歷史知識,沒有提供語言知識,所以不屬于語言產品。

四、作為知識產業的語言產業外延

任何行業都不是單純的一種經濟活動,總是或多或少與其他經濟活動相關聯,行業分類的慣例是按照主要經濟活動確定行業性質。所謂主要經濟活動,是指當一個單位對外從事兩種以上的經濟活動時,占其增加值份額最大的活動(GB/T 4754-2017)。所以,我們根據對語言知識的利用是否是主要活動來確定語言產業的外延。

(一)語言產業的行業分類

產業作為一個上位概念,包括第一、第二、第三3個產業。第一產業是直接以自然物為生產對象的產業,主要包括農林牧漁業等;第二產業是利用自然界和第一產業提供的基本材料進行加工處理的產業,主要包括加工制造業等;第三產業是非物質生產部門,主要包括商業、金融、交通運輸、通信、教育、公共服務等,與服務業概念基本相當。作為第三產業的服務業與作為第二產業的工業基本區別是,服務業生產的是服務產品,服務產品具有非實物性、不可儲存性和生產與消費同時性等特征。考察語言產業,既有從事語言知識生產、提供有形物質產品如翻譯機、翻譯筆、詞典筆、詞典等的活動,又有從事以語言知識為主要內容為他人提供語言知識消費服務的活動,后者在語言知識生產的同時發生消費行為,沒有實物形態,也不存在儲存需求,例如作為語言藝術的相聲演出,在生產相聲的同時即產生消費,語言培訓在向受訓者傳遞語言知識教育的同時就完成消費。顯然,第一種活動屬于第二產業,第二種活動屬于第三產業。為便于區別,我們把作為第二產業的語言產業叫作語言工業,把作為第三產業的語言產業叫作語言服務業。

服務業有服務產業(或者叫營利性服務業)和服務事業(或者叫公共服務業)之分,以增值為目的提供服務產品的生產部門和企業集合叫服務產業,為滿足社會公共需要提供服務產品的政府行為集合叫服務事業。前者以營利性企業為服務提供主體,后者以政府、非營利機構為服務提供主體。相應地,語言服務業也可分成語言服務產業和語言服務事業兩大類,以營利為目的通過提供語言知識服務以滿足消費者語言知識需求的屬于語言服務產業,如由企業提供的語言培訓、翻譯公司為機構或個人提供的有償翻譯服務等;為滿足公共需要、一般由政府或非營利機構提供的以語言知識為服務內容的語言服務屬于語言服務事業,如語言教育、語言學術研究等,這樣,同一種語言服務,由于提供服務的主體和目的的不同,有的屬于語言服務事業,有的屬于語言服務產業,如為了學術繁榮進行的語言研究屬于語言服務事業,為營利目的向商業機構提供的語言研究屬于語言服務產業。

(二)語言產業外延的界定

我們基于語言產業生產和消費語言知識的本質特征對學界提出的語言產業業態進行具體討論。

1.語言翻譯。翻譯是利用源語言和目標語言知識,把一種語言信息轉換成另一種語言信息的活動。從內容來看,翻譯除了外語翻譯外,還包括民族語言翻譯、方言翻譯、古漢語翻譯(李宇明2016)。從翻譯方式看,語言翻譯包括口譯、筆譯、手語翻譯和機器翻譯(賀宏志2013)。從過程性來看,翻譯在生產的同時產生翻譯消費,因此語言翻譯屬于語言服務業。語言翻譯兼屬語言服務產業和語言服務事業,前者主要是由翻譯公司向消費者提供的有償翻譯服務,后者主要是黨政機構提供的面向國家和公眾的翻譯服務,如中央編譯局的工作方針就是“為中央決策服務、為社會主義現代化建設服務”。

2.語言培訓。語言培訓包括語言培訓和語言教育,是通過向消費者(學習者)傳授語言知識從而使其獲得語言能力的過程,是利用語言知識進行服務的行為。語言培訓和教育包括關于第二語言或外語知識的培訓,也包括母語(普通話)、方言知識等的培訓。語言培訓和語言教育兼屬語言服務產業和語言服務事業,前者主要是商業機構以營利為目的向消費者提供的語言培訓,后者主要是教育機構向學生提供的語言教育。

3.語言出版。語言出版業是將具有工具性、知識性、學術性和大眾性的語言文字類書刊、圖畫和音像等作品成批制作并向公眾發行的業務(賀宏志2013),出版商生產的是語言知識產品,購買者學習、消費的是語言知識。語言出版主要包括語言辭書出版、語言教育出版、語文報刊出版和語言學術出版等(賀宏志2013)。語言知識產品具有實物性、可存儲性,所以語言出版業屬于語言工業。

4.語言會展。語言會展指在一定地域空間,相關人員聚集在一起進行語言產品和語言服務的展示和交流,是語言產業中的流通服務,屬語言服務業。語言會展業在歐美發達國家最早發展,如巴黎國際語言博覽會,倫敦國際語言展等,在我國近年也發展迅速,如2017年開始連續3年舉辦的北京語博會,相關語言企業連續5年舉辦的在線語言博覽會等。我國的各類書展雖然包括語言產品和語言服務的展示,但還不是專門的語言會展。

5.語言康復。語言康復指對構音障礙、失語癥、發聲障礙、兒童語言發育遲緩、口吃等言語一語言障礙進行評價和治療。雖然語言治療需要利用和整合語言學、心理學、教育學、神經生理學、生物學、認知科學、工程學和醫學等多個領域的知識(廖敏,高立群2017),但各種言語障礙的診斷、評定、治療、訓練等過程中運用的主要是語言知識。如構音障礙治療雖然涉及構音器官評定、呼吸訓練、舌唇訓練、口腔知覺訓練、韻律訓練等醫學知識,但構音檢查、語音清晰度測試、辨音訓練、發音訓練、克服鼻音化訓練、克服費力音訓練、克服氣息音訓練、語調訓練等運用的主要是語言知識;而口吃的評定、口吃治療運用的基本上是語言知識(李勝利2014)。劉巧云(2012)建議的語言康復理論課程設置中主要課程包括言語科學基礎、語言科學基礎、人體解剖與生理基礎等,主要課目是語言學課程。我國從事語言治療的機構包括非營利機構與營利機構兩種,前者主要是公立醫院的康復治療中心或者言語吞咽治療室、特殊教育機構、科研機構等,后者主要是私立的語言康復中心等(穆雷,李希希2017),因此,語言康復兼屬語言服務事業和語言服務產業。

6.語言創意。學界所說的語言創意主要指品牌命名和廣告文案(業界一般不用“語言創意”的說法)。品牌命名和廣告文案雖然是運用語言知識(包括文字、語音、語義和修辭以及語際轉換知識等)制作語篇(包括單詞形式的品牌名稱、句子形式的廣告口號、篇章形式的廣告正文等)的過程,但品牌命名和廣告文案主要是個創意過程,是尋找獨到的能在同類品牌中跳出來吸引消費者的品牌意義(brand message,Keller 2004)的過程,而品牌創意概念的獲得,是建筑在創意人員綜合運用語言學、文學、營銷學、消費者心理學、傳播學等多種學科知識基礎之上的。根據王國全等(2016),廣告創意人才需要具備的專業知識包括學習模仿能力、市場營銷知識、傳播學理論、人文素養和媒介素養,需要具備的專業技能包括文字編輯能力、工作經驗、軟件使用能力、市場調查分析和演講能力等,“多才多藝是文案人員的普遍特征”,“一個成功的文案人員是一個老練的生意人和一位文學專家”。(Wells et al.2009)在多數廣告公司中,文案人員與藝術總監是團隊作業(Wells et al,2009),文案創作是來自多種專業背景人員組成的團隊綜合運用多種學科知識高度復雜的創造過程。我們調查國內十大知名廣告公司招聘廣告發現,文案人員專業背景有廣告學、語言學、工商管理學(包括經濟學、管理學、會計學等)和心理學專業等多種學科。語言創意產業是語言學、傳播學、語言文字信息處理技術、認知心理學等多種學科領域交叉的產業(彭湃,彭爽2018),所以,認為語言創意屬于語言產業是一種狹隘的看法,不利于語言創意的發展。我們把語言創意劃歸廣告業。

7.語言文字信息處理。語言文字信息處理指用計算機對自然語言的音、形、義等信息進行處理,即對字、詞、句、篇章的輸入、輸出、設別、分析、理解、生成等的操作與加工。雖然語言文字信息處理涉及語言學、數學和計算機科學等三大知識領域,但原則上是一個語言學問題(馮志偉2005)。語言信息處理的核心層面即語言運作技術信息化的關鍵問題是要科學合理地解釋自然語言的運作機制和規律規則,并建立行之有效的數學模型和語言知識的形式化表示方法。機器翻譯系統中,包括存儲于計算機系統內的語言知識庫、語言知識的歸納、表示與運用等內容的語言技術是居于核心地位的技術(俞士汶1997);近年機器翻譯雖然從基于規則的機器翻譯發展到統計機器翻譯再到神經機器翻譯,但統計機器翻譯一方面要從平行語料庫中獲取語言學知識,另一方面要依賴人類專家設計特征來表示各種翻譯知識源,而神經機器翻譯系統依賴的大數據就是大規模的語料庫(馮志偉2018)。在自然語言理解的層面上至今未能取得突破性進展,最關鍵的原因是人類對自身的語言機制不甚了解(俞士汶,朱學鋒,耿立波2015);中文信息處理的語音設別、語音合成、鍵盤輸入、文字設別、字庫字形、電子排版、搜索引擎等,都是對語言知識的運用和生產。因此,語言文字信息處理是語言產業。語言文字信息處理中有的生產制造實物產品,如翻譯機、翻譯筆等,有的為工業企業提供語言文字信息處理的技術咨詢與服務,因此語言文字信息處理兼屬語言工業和語言服務產業。

8.語文能力測評。語文能力測評是指對測試對象具備的某種語言的口語、書面語以及與語言相關的文學文化知識和能力的測試和評定。測評的內容雖然包括文學文化方面,但文學文化知識是支持、服務于語文知識和語文能力的,語文能力測評業中常見的測評實踐目的也主要是為了測評語言知識和語言能力,如西方的托福和雅思考試、我國的普通話水平測試和漢語口語水平測試等。顯然,語文能力測評是一種語言服務業。語文測評業兼屬語言服務產業和語言服務事業,前者如商業機構以營利為目的提供的測評,后者如教育機構提供的測評。

9.語言藝術。語言藝術就是運用語言手段創造審美形象,使消費者在語言消費中獲得精神愉悅。比較典型的語言藝術包括相聲、評書、朗誦和播音主持等。語言藝術雖然有藝術屬性,但語言藝術生產、消費的主要內容是語言知識和語言運用知識。以典型的語言藝術相聲為例,其基本表演手法是“說學逗唱”:說就是說笑話、繞口令;學就是學各種口技、雙簧,模擬方言、市聲和人物語言;逗就是抓哏取笑;唱就是用各種曲調演唱。種種手法都是對文字、語音、詞匯、語義或者綜合語言知識的巧妙利用,語言藝術就是藝術的語言。我們不同意將書法歸入語言產業。書法藝術雖然是以文字為載體的藝術,需要用到文字知識,但書法的核心是運筆用鋒的“筆法”,還包括字法、構法、章法、墨法、筆勢等內容,遠遠超越文字知識。即使是以文字知識為基礎的字法,其主要內容是字內點畫的搭配、穿插、呼應、避就等關系,體現的主要是審美要求,因此書法當屬藝術門類。語言藝術屬語言服務業,除了播音主持具有宣傳國家方針政策的公共服務屬性外,其他語言藝術都屬于語言服務產業。

10.速錄。速錄是由具備語言文字理解、組織、應用能力和信息辨別、采集、記憶能力的人員運用速錄機、速錄軟件對語音信息進行實時采集、整理的工作。速錄工作需要具備速錄機文字輸入知識和技能、語言文字知識和計算機基礎知識等知識和技能,文字輸入知識技能包括盲打、看打、聽打等錄入技能,而錄入技能除了依賴心理素質、速度素質等外,更多的還是依賴漢語拼音知識,漢字知識、標點符號知識、字頻知識等語言知識,從業人員需要掌握和運用的主要是語言知識。對速錄的消費者而言,對速錄文本的閱讀過程實際上是獲得語音文字轉換的語言知識的服務過程。速錄廣泛應用于商務會議、網絡媒體、司法系統、外交和新聞領域等,兼屬語言服務產業和語言服務事業。

本節討論可以歸納成表2。

五、正確界定語言產業內涵與外延的意義

從知識經濟角度界定語言產業的內涵,在理論上可以澄清一些關于語言產業的模糊認識,推動語言產業研究的深入發展。由于語言既是人類交流溝通的工具,也是知識傳播的載體,將語言服務籠統說成是以語言為手段為他人提供幫助、滿足他人需要的行為和活動,或者將語言產業簡單說成是對語言文字進行處理,都可能把語言產業與其他與語言相關的行為和活動混淆起來(比如文學作品也是以語言為手段滿足他人需要,但滿足的是人們的認識、教育和審美需求),不利于正確認識語言產業的屬性和特點。認識到語言產業的語言知識經濟屬性,有助于正確認識語言知識發展、語言技術開發和語言學術研究對于語言產業發展的重要意義。語言產業視角下的語言學研究,必須基于語言產業發展對語言知識的要求確定研究方向,發現研究問題。例如神經語言學研究要服務于言語一語言治療,就要尋求神經活動的語言學標記,而語義特征分析和論元結構解析可以為尋求這種標記提供操作框架(江鐘立2016)。

在應用層面,認識到語言產業的語言知識經濟屬性,就要求語言產業從業人員從市場和消費者出發,洞察和發現不同語言產業和業態的不同語言知識需要。我們將語言產業劃分為語言工業、語言服務事業和語言服務產業,語言服務產業又有語言翻譯、語言培訓、語言出版、語言會展、語言康復、語言藝術和速錄等不同業態表現,不同行業、不同業態的語言產業具有不同的語言知識需求。對于語言服務產業來講,語言培訓消費者對語言知識的需求主要是基于語言知識的語言能力的提升,語言藝術消費者對語言知識的需求主要是基于語言知識的情感和審美需求。對于語言服務事業來講,消費者既包括微觀層面的公眾個體,又包括宏觀層面的國家及其政府組織。微觀層面上的語言教育消費者對語言知識的需求主要是語言能力的提升與和諧語言生活的需要;宏觀層面上的語言教育消費對語言知識的需求主要是國家語言軟實力的提升、國家語言安全等方面的需要。對于語言工業尤其是語言文字信息處理業來講,語言知識需求既包括對語言知識全面、系統和深入理解的需求,也包括機器理解語言知識的特殊需求,以及把語言知識轉化為語言技術的需求,等等。

我們基于知識經濟定義的語言產業內涵,將語言創意劃歸到廣告業中,這樣做不是輕視語言知識在語言創意中的作用,不是要削弱語言產業的“陣容”,而是要正確認識語言產業的屬性和業態表現,正確認識語言知識在語言產業和其他相關產業中的不同作用:對于語言產業,語言知識的運用是關鍵,同時也要重視其他相關學科知識的輔助作用;對于與語言相關的非語言產業,語言知識的運用要與其他學科與專業知識有機結合起來。要把語言研究納入交叉學科研究的框架之中,建立運用包括語言學在內的多學科知識的綜合性專業學科。

六、結論

語言產業內涵與外延的界定是語言產業研究的前提,目前學界對語言產業內涵的界定沒有充分揭示語言產業的本質特征,造成語言產業范圍認定的分歧,對語言產業范圍的認識也缺乏產業層次概念。基于知識經濟的定義,本文將語言產業定義為從事語言知識的生產、分配、使用和消費,或者以語言知識為主要服務內容滿足他人語言消費需要的產業,將語言產業劃分為語言工業和語言服務業,生產制造有形語言知識產品的是語言工業,提供語言知識服務的是語言服務業;將語言服務業劃分為語言服務產業和語言服務事業,以營利為目的的語言服務是語言服務產業,以非營利為目的的語言服務是語言服務事業。在此基礎上對學界提出的語言產業種類進行具體討論,將語言翻譯、語言培訓、語言出版、語言會展、語言康復、語言文字信息處理、語文能力測評、語言藝術(不含書法)和速錄等確認為語言產業的業態,將語言創意劃歸廣告業。正確認識語言產業的知識經濟屬性,既有理論意義又有應用意義。它啟發我們,語言產業視角下的語言學研究要基于語言產業發展對語言知識的要求確定研究方向,發現研究問題;語言產業的發展,應該以滿足不同語言產業和業態的不同語言知識消費需要為導向。

責任編輯:魏曉明