民勤綠洲灌區保護性耕作對土壤風蝕與土壤物理性質的影響①

李銀科,李菁菁,周蘭萍,劉光武,張芝萍,張進虎,鄭慶鐘

民勤綠洲灌區保護性耕作對土壤風蝕與土壤物理性質的影響①

李銀科,李菁菁,周蘭萍,劉光武,張芝萍,張進虎,鄭慶鐘

(甘肅省荒漠化與風沙災害防治重點實驗室–省部共建國家重點實驗室培育基地,甘肅民勤荒漠草地生態系統國家野外科學觀測研究站,甘肅省治沙研究所,蘭州 730070)

通過春小麥田間試驗,以傳統耕作為對照,分析免耕不覆蓋、免耕秸稈覆蓋、立茬和殘茬壓倒4種保護性耕作措施田間輸沙量、土壤團聚體、<0.01 mm物理性黏粒、<0.01 mm分散性黏粒和分散系數隨年限增加的變化,研究民勤綠洲灌區保護性耕作對土壤風蝕與土壤物理性質的影響。結果表明:與傳統耕作相比,保護性耕作輸沙量顯著減少;>1 mm團聚體作為不可風蝕顆粒的數量沒有發生顯著變化,保護性耕作大團聚體(>0.25 mm)含量有增大趨勢、微團聚體(0.25 ~ 0.05 mm)含量有減少趨勢;保護性耕作實施2年后,<0.05 mm土粒含量占比除立茬處理減少不顯著外,其他保護性耕作處理均顯著減少;試驗第3年,傳統耕作處理<0.01 mm物理性黏粒含量較保護性耕作處理有減少趨勢;免耕不覆蓋、立茬和殘茬壓倒處理 <0.01 mm分散性黏粒含量隨年限的增加顯著下降,免耕秸稈覆蓋處理變化不顯著;免耕不覆蓋和殘茬壓倒處理土壤分散系數隨年限的增加顯著下降,免耕秸稈覆蓋和立茬處理下降不顯著;保護性耕作實施的第3年,各保護性耕作處理分散系數出現減小的趨勢。輸沙量與 >1 mm團聚體、<0.05 mm土粒和 <0.01mm分散性黏粒含量都有極顯著的負相關關系,與0.25 ~ 0.05 mm團聚體含量呈極顯著正相關關系,與1 ~ 0.25 mm團聚體、<0.01 mm物理性黏粒含量和分散系數無顯著的相關關系。綜上所述,研究區保護性耕作能減少土壤風蝕;隨年限的增加,保護性耕作土壤微結構得到改善。土壤微結構的改善有利于土壤大團聚體的形成,但這是一個緩慢的過程,在本文3年的研究時間內,還不足以對土壤風蝕產生影響。

保護性耕作;土壤風蝕;土壤團聚體;土壤微結構;民勤綠洲灌區

農田土壤風蝕不僅造成土地生產力下降,而且導致大氣環境惡化。研究表明,中國北方傳統耕作農田風蝕對沙塵暴的貢獻為20% 左右[1]。保護性耕作是以減少風蝕、水蝕,保護生態環境和節本增收為目標的農業耕作技術,其主要技術特征表現在秸稈殘茬覆蓋和免耕、少耕[2]。由于保護性耕作能夠顯著減少土壤風蝕[3],而受到了人們的廣泛關注。保護性耕作通過3個方面減少土壤風蝕,一是有效降低地表風速,減少土粒運動;二是減少土壤水分蒸發,增強表層土壤之間的吸附力;三是改善團粒結構,使可風蝕顆粒含量減少[4-6]。土壤團聚體是土壤結構最基本的物質基礎,翻耕帶來的機械擾動破壞了大團聚體[7],保護性耕作能夠減少來自耕作對土壤團聚體的破壞,增加團聚體的數量和穩定性,從而改變土壤結構特征[8-10]。

目前,有關保護性耕作對土壤大團聚體影響的研究較多,還缺乏保護性耕作實施過程中土壤微團聚體的變化以及土壤團粒結構的形成進程研究,土壤風蝕與土壤團粒結構及其形成過程的關系鮮有報道。本文以傳統耕作為對照,研究民勤綠洲灌區保護性耕作下的輸沙量和土壤結構特征及其二者的關系,研究結果將增進人們對保護性耕作下土壤團粒結構的形成進程及其與土壤風蝕的關系的認識。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

試驗地位于巴丹吉林沙漠東南緣的民勤治沙綜合試驗站,地理位置為103°51′ E,38°38′ N,海拔1 378 m。該區域屬于典型的溫帶大陸性荒漠氣候,冬季寒冷,夏季酷熱,晝夜溫差大,年平均氣溫7.6℃,極端低溫–30.8℃,極端高溫40.0℃,無霜期175 d;降水量小,蒸發量大,氣候干燥,年均降水量113.2 mm,年均蒸發量2 604.3 mm,干燥度平均5.1,最高達18.7,相對濕度47%;光熱充足,年均日照時數2 799.4 h,≥10℃的活動積溫3 036.4℃。冬季盛行西北風,全年風沙日可達83 d,多集中在3—5月,年均風速2.5 m/s,最大風速為23.0 m/s。地帶性土壤為灰棕荒漠土,試驗地土壤為灌漠土,質地為砂壤,位于沙地邊緣,潛水埋深16 m以下。

1.2 試驗設計

以傳統耕作為對照,設置4個保護性耕作措施,具體為:①傳統耕作處理,前茬作物收獲后深耕滅茬、耙耱整平,不覆蓋;②免耕不覆蓋處理,前茬作物收獲后免耕,不覆蓋;③免耕秸稈覆蓋處理,前茬作物收獲后免耕并將秸稈切成5 cm長度覆蓋;④立茬處理,前茬作物收獲后免耕,留茬高度20 cm,另不覆蓋;⑤殘茬壓倒處理,前茬作物收獲后免耕,留茬高度20 cm,并壓倒,另不覆蓋。每個保護性耕作措施3個重復樣方,共15個樣方隨機排列,樣方大小為6.7 m × 60.0 m,樣方的長邊與主風向一致,以保證樣方之間不受風的影響。

保護性耕作試驗在2015—2017年進行,試驗作物為春小麥,試驗地前茬為葵花,春小麥生育期灌溉5次,年底冬灌1次,每次約1 500 m3/hm2,均為漫灌。2014年3月在所有樣方用傳統耕作種植小麥,7月收割時按上述試驗設計設置試驗區。2015—2017年按試驗設置種植小麥,每年春季于播種后至澆頭水前、冬季于風季來臨前后至澆冬水前,在每個樣方中間用階梯式集沙儀(15孔,每孔口徑為2 cm × 2 cm)收集0 ~ 30 cm高度田間輸沙量。土壤樣品采樣時間為2014年7月收割后及2015—2017年每年3月小麥播種前。在每個樣方內按“S”形5點法采集0 ~ 5 cm深度表層土壤樣品,團聚體用干篩法測定,土壤粒徑分析用粒度儀法(英國廠商生產的APA2000型)測定。

1.3 數據分析

數據分析使用SPSS 13.0統計軟件,以耕作方式為變量,對輸沙量進行單因素方差分析;分別以耕作方式和耕作年限為變量,對土壤結構特征各參數進行單因素方差分析,用最小顯著性差異法 LSD(<0.05)進行處理間差異顯著性比較。方差分析結果表明各年份耕作方式對土壤結構特征各參數無顯著影響,故本文主要闡述耕作年限對土壤結構特征的影響。

2 結果與分析

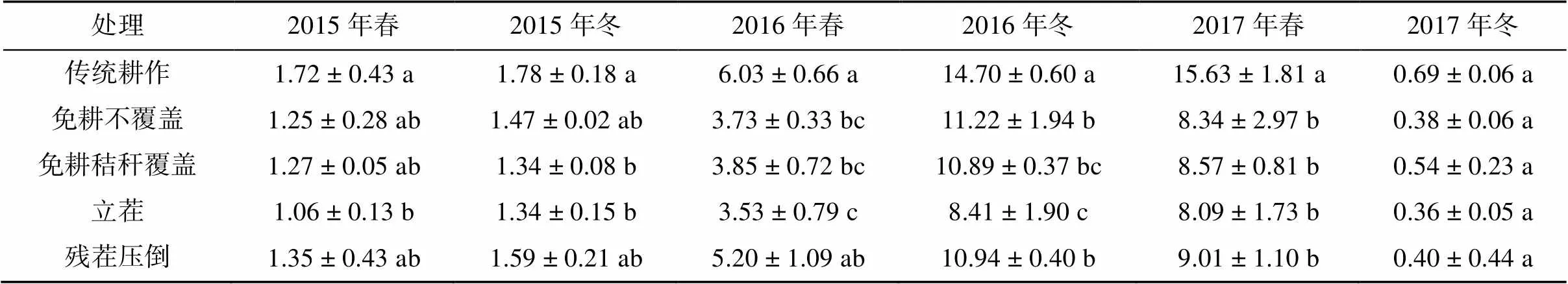

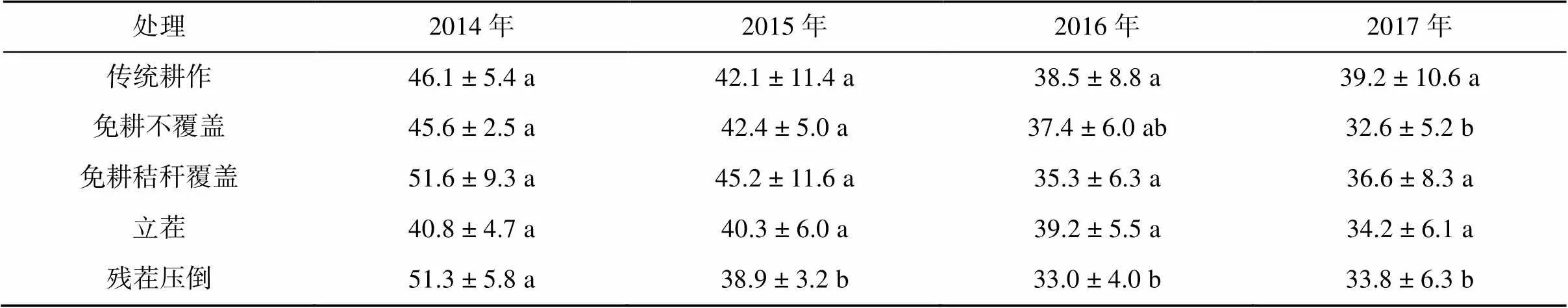

2.1 輸沙量

輸沙量是評價土壤風蝕程度的重要指標。對5種不同耕作方式3年6個觀測時段內0 ~ 30 cm高度總的輸沙量進行方差分析,結果表明,除輸沙量很小的2017年冬觀測時段外,其他5次觀測時段內保護性耕作處理比傳統耕作處理輸沙量顯著減小,立茬處理輸沙量最小(表1)。各保護性耕作方式下輸沙量比傳統耕作方式減少量分別為:免耕不覆蓋處理17.4% ~ 46.7%,免耕秸稈覆蓋處理21.7% ~ 45.2%,立茬處理24.7% ~ 48.2%,殘茬壓倒處理10.7% ~ 42.4%。總體上,輸沙量減少幅度依次為立茬處理>免耕秸稈覆蓋處理>免耕不覆蓋處理>殘茬壓倒處理。

表1 不同耕作方式0 ~ 30 cm高度輸沙量(g)

注:表中同列不同小寫字母代表相同觀測時段內不同耕作方式之間差異顯著(<0.05)。

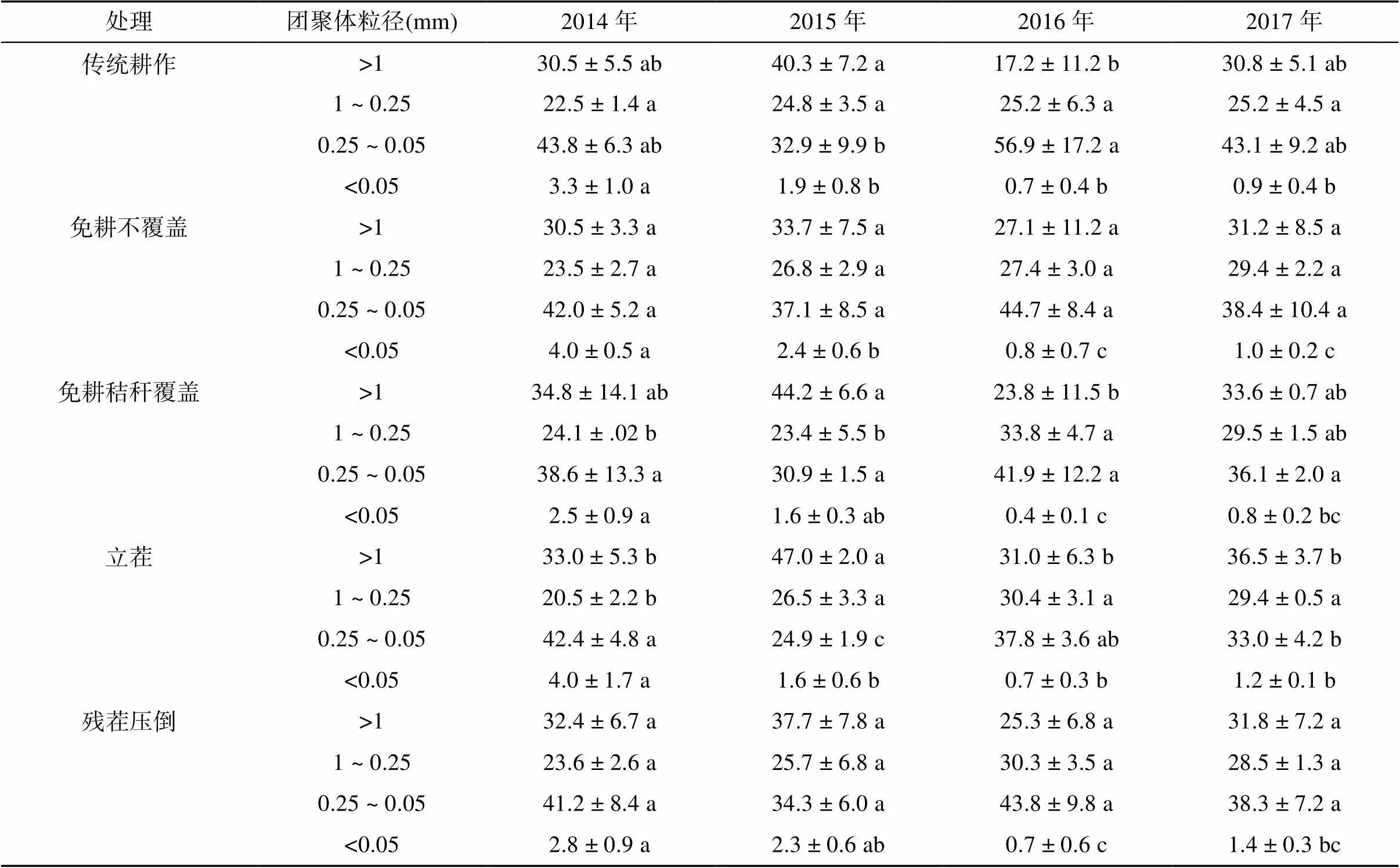

2.2 團聚體

土壤團聚體隨實施保護性耕作年限的變化見表2。實施保護性耕作前后土壤>1 mm和0.25 ~ 0.05 mm團聚體含量基本沒有顯著變化,各保護性耕作處理與傳統耕作處理基本一致。1 ~ 0.25 mm團聚體占比,免耕不覆蓋和殘茬壓倒處理實施前后沒有變化,與傳統耕處理作一致。實施免耕秸稈覆蓋處理的土壤在第1年1 ~ 0.25 mm團聚體占比沒有變化,第2年開始顯著增加。立茬處理措施實施1年后,1 ~ 0.25 mm團聚體占比顯著增加,但隨后的2年無明顯變化。與傳統耕作處理相比,從保護性耕作措施實施第2年的2016年開始,土壤>0.25 mm大團聚體(>1 mm與1 ~ 0.25 mm團聚體之和)占比有增大趨勢,相應地,0.25 ~ 0.05 mm微團聚體占比有減少趨勢,但差異未達到顯著性水平。2014年各種措施試驗區土壤<0.05 mm土粒數量基本都高于其他年份,這可能與2014年與其他年份取樣時間不一致有關。2014年于小麥收割后的7月取樣,土壤水分含量很低,土樣處理過程中對<0.05 mm土粒數量影響較大。但值得注意的是,保護性耕作措施實施2年后,<0.05 mm土粒占比除立茬處理減少不顯著外,其他保護性耕作處理均顯著減少。這說明保護性耕作措施的實施減少了土壤中小粒徑土粒的比例,而有利于較大粒徑團聚體形成。

表2 不同耕作方式土壤各級團聚體質量分數(%)隨年限增加的變化

注:表中同行不同小寫字母代表相同耕作方式不同年份之間差異顯著(<0.05),下同。

2.3 <0.01 mm物理性黏粒

各保護性耕作措施實施前后,土壤<0.01 mm物理性黏粒含量無顯著變化(表3)。在保護性耕作措施實施第3年的2017年,土壤<0.01 mm物理性黏粒含量均較為明顯地大于傳統耕作處理,但差異未達到顯著性水平。

表3 不同耕作方式土壤<0.01 mm物理性黏粒體積分數(%)隨年限增加的變化

2.4 <0.01 mm分散性黏粒

由表4可見,隨著保護性耕作措施實施年限的增加,免耕不覆蓋、立茬和殘茬壓倒處理土壤<0.01 mm分散性黏粒含量顯著下降,其中立茬處理下降的最為顯著,免耕秸稈覆蓋和傳統耕作處理變化不顯著。在土壤中<0.01 mm物理性黏粒總含量變化不顯著的情況下,<0.01 mm分散性黏粒顯著減少,說明減少的部分參與了土壤團聚體的形成。

表4 不同耕作方式土壤<0.01 mm分散性黏粒體積分數(%)隨年限增加的變化

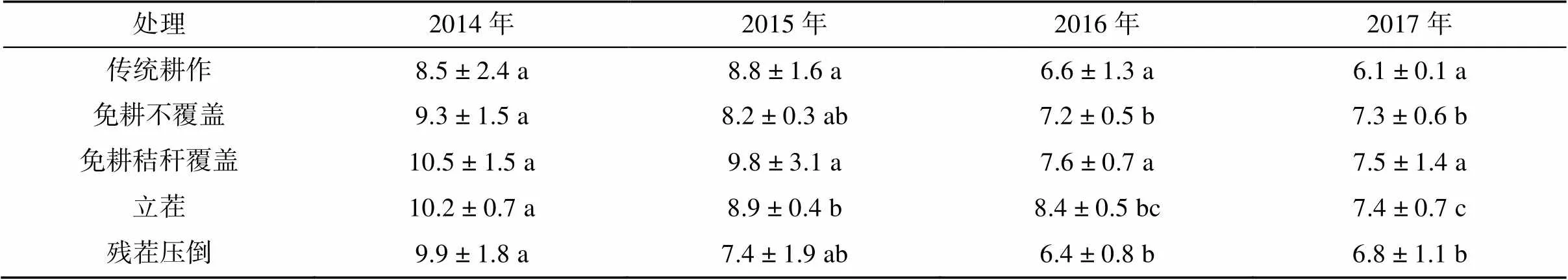

2.5 分散系數

土壤分散系數隨年限的變化見表5。隨著保護性耕作措施實施年限的增加,免耕不覆蓋和殘茬壓倒處理土壤分散系數顯著下降,免耕秸稈覆蓋、立茬和傳統耕作處理土壤分散系數下降不顯著。從保護性耕作措施實施第3年的2017年土壤分散性系數看,各保護性耕作措施均小于傳統耕作處理,這種差異還未達到顯著水平。土壤分散系數降低,說明土壤結構系數升高,土壤微結構的穩定性增強。

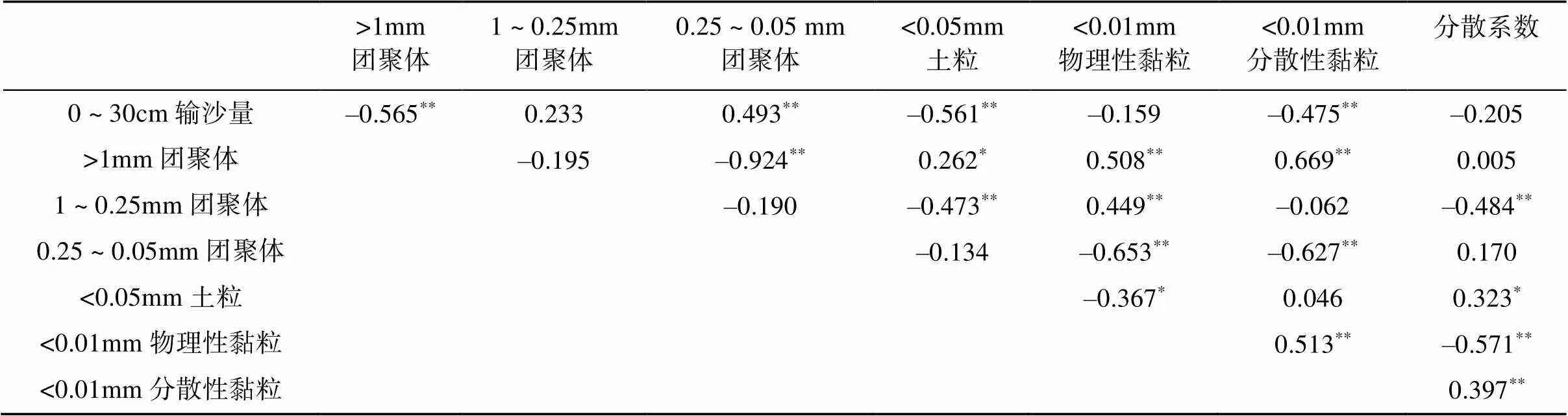

2.6 輸沙量與土壤物理性質的關系

輸沙量與>1 mm團聚體、<0.05 mm土粒和<0.01 mm分散性黏粒含量都有極顯著的負相關關系,與0.25 ~ 0.05 mm團聚體呈極顯著正相關關系,而與1 ~ 0.25 mm團聚體、<0.01 mm物理性黏粒含量和分散系數無顯著的相關關系(表6)。

表5 不同耕作方式土壤分散系數(%)隨年限增加的變化

表6 輸沙量與團聚體、物理性黏粒、分散性黏粒和分散系數的相關關系

3 討論

保護性耕作措施能減少輸沙量,這與大量相關研究結果相符[11-13]。長期保護性耕作可增加土壤大團聚體含量,降低微團聚體含量[14]。本試驗中,與傳統耕作相比,實施各種保護性耕作措施情況下的土壤 >1 mm團聚體數量沒有明顯變化,大團聚體數量有增加趨勢,微團聚體數量有減少趨勢,這種變化趨勢與前人研究結果相似,但變化不顯著,這可能與本研究試驗時間較短有關,也可能與不同區域自然條件、農田管理模式不同有關。土壤環境中,在膠結物質增加的情況下,較小粒級的團聚體在膠結物質的作用下會逐漸團聚形成較大粒級的團聚體,保護性耕作提供了這種土壤環境,一般是有機物質和黏粒含量增多的作用。因此較大粒級團聚體增多,較小粒級團聚體減少,<0.05 mm土粒減少也是此原因。

各耕作處理 <0.01 mm黏粒隨試驗年限的增加均無顯著變化,但試驗第3年,傳統耕作處理較保護性耕作處理有較為明顯的下降趨勢,可能是傳統耕作由于翻耕土壤容易發生風蝕[15],而保護性耕作土壤不但不易風蝕,而且作物殘茬可以截留一些細粒風蝕物。粒徑 <0.1 mm的顆粒可參與大氣環流的遠程輸送。然而,作為膠結物質的物理性黏粒(粒徑 <0.01 mm)可參與土壤團聚體的形成,其含量越高,形成團聚體越多,土壤抗風蝕能力越大。民勤綠洲灌區農田在實施保護性耕作措施情況下,物理性黏粒含量能保持相對穩定(長期保護性耕作下能否增加有待進一步研究),而傳統耕作下有下降趨勢,這也說明保護性耕作更有促進土壤團聚化的潛力,有利于抑制土壤風蝕的發生。實施保護性耕作情況下,分散性黏粒的減少說明參與團聚化的黏粒增多,分散系數減小意味著結構系數增大,土壤微團聚體的穩定性增強,形成團聚體的潛力增大。

輸沙量與土壤>1 mm團聚體、<0.05 mm土粒和<0.01 mm分散性黏粒含量都有極顯著的負相關關系,與0.25 ~ 0.05 mm團聚體含量呈極顯著正相關關系。>1 mm土粒為不可蝕顆粒,所以>1 mm團聚體含量越高,輸沙量越小。土壤發生風蝕時,躍移顆粒粒徑一般為0.5 ~ 0.1 mm,懸浮顆粒粒徑為<0.1 mm,0.25 ~ 0.05 mm團聚體顆粒正處于躍移和懸浮顆粒粒徑范圍,是土壤風蝕的主要對象,所以輸沙量與0.25 ~ 0.05 mm團聚體含量具有顯著的正相關關系。研究表明,粒徑在0.16 mm左右土壤顆粒為易受侵蝕土壤顆粒[16],這與本研究結果相似。輸沙量與<0.05 mm土粒和<0.01 mm分散性黏粒含量呈極顯著正相關關系,可能的原因是,如果細粒較多,土壤相對偏黏性,土壤不易被風蝕,反之亦然。

4 結論

與傳統耕作相比,實施保護性耕作措施能顯著減少輸沙量。隨年限的增加,傳統耕作情況下土壤結構沒有明顯變化;而實施各種保護性耕作措施情況下,>1 mm土壤團聚體作為不可風蝕顆粒的數量沒有發生顯著變化,>0.25 mm大團聚體含量(>1 mm與1 ~ 0.25 mm團聚體之和)有增大趨勢,0.25 ~ 0.05 mm微團聚體含量有減少趨勢,<0.05 mm土粒含量有減少趨勢;<0.01 mm物理性黏粒含量變化不明顯,但較傳統耕作處理有增加趨勢;<0.01 mm分散性黏粒含量有下降趨勢;分散系數有降低趨勢。實施保護性耕作措施情況下,微團聚體的減少和土壤微結構的不斷改善促進了大團聚體的形成,也有利于不可蝕顆粒的形成。

土壤風蝕與土壤大團聚體、細粒含量有極顯著的負相關關系,與0.25 ~ 0.05 mm團聚體含量呈極顯著正相關關系,與土壤微結構穩定性無直接相關關系。保護性耕作能促進土壤微結構的改善;相反,土壤微結構的改善有利于土壤大團聚體的形成,但這是一個緩慢的過程,在本試驗3年的研究時間內,還不足以對土壤風蝕產生影響。

[1] 李洪文, 高煥文, 王小燕, 等. 農田風蝕對我國北方沙塵暴的影響[C]//中–加保護性耕作論壇. 北京: 2006.

[2] 孫悅超, 麻碩士, 陳智, 等. 植被蓋度和殘茬高度對保護性耕作農田防風蝕效果的影響[J]. 農業工程學報, 2010, 26(8): 156–159.

[3] Hansen N C, Allen B L, Baumhardt R L, et al. Research achievements and adoption of no-till, dryland cropping in the semi-arid US Great Plains[J]. Field Crops Research, 2012, 132: 196–203.

[4] 何進, 李洪文, 陳海濤, 等. 保護性耕作技術與機具研究進展[J]. 農業機械學報, 2018, 49(4): 1–19.

[5] Young D L, Schillinger W F. Wheat farmers adopt the undercutter fallow method to reduce wind erosion and sustain profitability[J]. Soil and Tillage Research, 2012, 124:240–244.

[6] Singh P, Sharratt B, Schillinger W F. Wind erosion and PM10emission affected by tillage systems in the world’s driest rainfed wheat region[J]. Soil and Tillage Research, 2012, 124:219–225.

[7] 石宗琳, 王加旭, 梁化學, 等. 渭北不同園齡蘋果園土壤團聚體狀況及演變趨勢研究[J]. 土壤學報, 2017, 54(2): 387–399.

[8] 劉威, 張國英, 張靜, 等. 2種保護性耕作措施對農田土壤團聚體穩定性的影響[J]. 水土保持學報, 2015, 29(3): 117–122.

[9] 張華英, 劉景輝, 趙寶平, 等. 保護性耕作對風沙區農田土壤物理性狀及玉米產量的影響[J]. 干旱地區農業研究, 2016, 34(3): 108–114.

[10] 周虎, 呂貽忠, 楊志臣, 等. 保護性耕作對華北平原土壤團聚體特征的影響[J]. 中國農業科學, 2007, 40(9): 1973–1979.

[11] 孫悅超, 麻碩士, 陳智. 保護性耕作農田和檸條帶狀配置草地防風蝕效果的風洞測試[J]. 農業工程學報, 2017, 33(11): 148–154.

[12] 趙宏亮, 侯立白, 張雯, 等. 彰武縣保護性耕作防治土壤風蝕效果監測[J]. 西北農業學報, 2006, 15(2): 159–163.

[13] 徐濤, 蒙仲舉, 黨曉宏, 等. 烏蘭布和沙漠綠洲農田不同土地利用方式地表風蝕特征研究[J]. 土壤, 2018, 50(3): 606–612.

[14] 李景, 吳會軍, 武雪萍, 等. 長期保護性耕作提高土壤大團聚體含量及團聚體有機碳的作用[J]. 植物營養與肥料學報, 2015, 21(2): 378–386.

[15] 周海燕, 王瑛玨, 樊恒文, 等. 寧夏中部干旱帶砂田抗風蝕性能研究[J]. 土壤學報, 2013, 50(1): 41–49.

[16] 王則宇, 崔向新, 蒙仲舉, 等. 風水復合侵蝕下錫林河流域不同管理方式草地表土粒度特征[J]. 土壤, 2018, 50(4): 819–825.

Effects of Conservation Tillage on Soil Wind Erosion and Soil Physical Properties in Minqin Oasis Irrigational Area

LI Yinke, LI Jingjing, ZHOU Lanping, LIU Guangwu, ZHANG Zhiping, ZHANG Jinghu, ZHENG Qingzhong

(State Key Laboratory Breeding Base of Desertification and Aeolian Sand Disaster Combating, Gansu Minqin National Studies Station for Desert Steppe Ecosystem, Gansu Desert Control Research Institute, Lanzhou 730070, China)

A spring wheat filed experiment was conducted to investigate the effects of conservation tillage on soil wind erosion and soil physical properties by analyzing the changes of field sediment discharge, soil aggregate composition, <0.01mm physical clays, <0.01mm dispersible clays, and dispersion coefficient with increasing year in Minqin oasis irrigational area. Four kinds of conservation tillage were adopted in this study, 1) no-tillage with no stubble (NT), 2) no-tillage with stubble (NTS), 3) standing stubble (SS), and 4) stubble overwhelm (SO), while conventional tillage (CT) as control. The results showed that compared with CT, conservation tillage treatments decreased significantly sediment discharge, the quantity of >1mm soil aggregates as impossible wind erosion particles changed insignificantly, macro-aggregates (>0.25mm) increased, and micro-aggregates (0.25–0.05mm) decreased. In the second year of the test, <0.05mm soil particles were all decreased significantly in other conservation tillage treatments except no significant decrease in SS treatment. In the third year of the test, <0.01mm physical clays decreased in CT compared with all conservation tillage treatments, <0.01mm dispersible clays decreased significantly with increasing year under NT, SS and SO treatments, while no significant change under NTS treatment, soil dispersion coefficient decreased significantly with increasing year under NT and SO treatments, while no significant decrease under NTS and SS treatments. In the third year of the test, dispersion coefficient decreased in all conservation tillage treatments, sediment discharge had extremely significant negative correlation with >1mm soil aggregates, <0.05mm soil particles and <0.01mm dispersible clays, extremely significant positive correlation with 0.25–0.05mm soil aggregates, but no significant correlation with 1–0.25mm soil aggregates, <0.01mm physical clays, and dispersion coefficient. In conclusion, in the study area, conservation tillage can reduce soil wind erosion, improve soil microstructure gradually, which is beneficial to formation of soil macro-aggregate, but this is a slow process, cannot influence soil wind erosion obviously in three years.

Conservation tillage; Soil wind erosion; Soil aggregate; Soil microstructure; Minqin oasis irrigational area

S157.2

A

10.13758/j.cnki.tr.2020.06.027

李銀科, 李菁菁, 周蘭萍, 等. 民勤綠洲灌區保護性耕作對土壤風蝕與土壤物理性質的影響. 土壤, 2020, 52(6): 1306–1311.

國家自然科學基金項目(41361059)資助。

李銀科(1982—),男,甘肅徽縣人,碩士,副研究員,主要從事荒漠化防治方面的研究工作。E-mail:lyk819@163.com