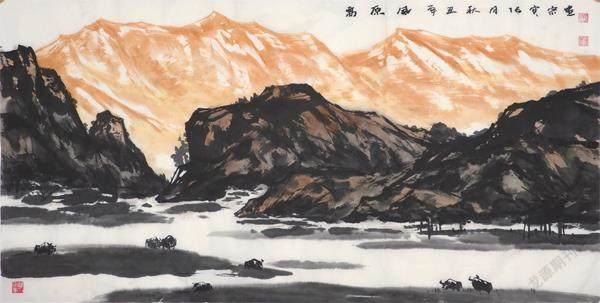

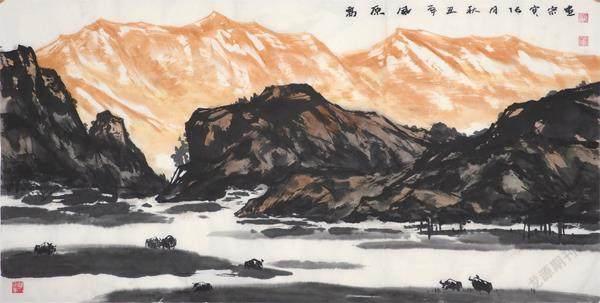

胸有丘壑 筆下煙云

朱洪偉 韓姍姍

張寶宗是著名的軍旅攝影家,多年來辦展著書,獲獎無數,在軍內享有盛譽,很多人不知道的是,他近年來在攝影之余,潑墨揮毫、潛心書畫,如今已迅速成為一名造詣高超的書畫家。

中國的繪畫講究神韻、意境和情趣,藝術作品表現出的藝術語言高遠、典雅,遠非想象的那么簡單。誠如張寶宗那豪放大氣的軍事攝影作品一樣,他的書畫作品也滲透著四十多年軍旅生涯中磨煉出的軍人氣質,飽滿深沉、有思想、有形狀。

天分過人惹人羨

出生于“鳶都”濰坊的張寶宗,小時候父親扎風箏時,他就在一旁幫忙涂涂畫畫。上中學的時候,他就在濰坊的街頭支架搭板,開始畫大幅的偉人像、抓革命促生產的宣傳畫。從那時起,他就展露出較高的藝術天分。

張寶宗自幼羨慕軍人,向往軍營里的那一抹綠色。1970年,他如愿入伍,從喧囂的城市走進了寧靜的大山深處。在武器裝備倉庫的勤務連,他每天站崗放哨,出操搬運。雖說工作單調枯燥,但大山里的一草一木都成了他寫生的對象,他也成了大家眼中的“大山里的畫家”。

后來,張寶宗被選調到軍區機關電影隊,作為文藝骨干,被送到上級單位舉辦的美術創作班進行培養。這期間,他創作的許多優秀作品,入選了全軍美展和省美展。

20世紀70年代初,當照相還是個稀罕活計時,張寶宗應部隊要求,毅然端起了相機,搞起了攝影。歲月如梭,年復一年的軍旅生涯,一次又一次下部隊采訪,他憑著敬業、執著與勤奮,用鏡頭記錄下軍人的鐵骨與柔情。

1993年,張寶宗舉辦了自己的首個攝影展,并出版了一部攝影作品集。2007年,為紀念中國人民解放軍建軍80周年,他出版了大部頭的攝影作品《長城》《大地》,反響熱烈。

寄情山水性本真

當攝影技術日漸精進的時候,張寶宗又進行了“主”“副”業的轉換,也可以說是“返璞歸真”。他重拾書法、繪畫,潛心研究山水畫。

山水畫的創作需要積累大量的素材,需要蓄千溝萬壑于胸中。作為一名攝影師,張寶宗踏遍了祖國的秀美山川,拍攝出很多優秀的風光攝影作品。如今這些蘊含他自己獨特視角的攝影作品又為他創作山水畫提供了堅實基礎,也使得他在山水畫的創作中獨具一格,不流于他人的窠臼。

除了以自己的攝影作品為創作藍本,張寶宗還經常根據古代詩詞中的畫面模擬創作。比如他的《飛流直下三千尺》,題材取自李白的《望廬山瀑布》。他以浪漫的藝術想象力,結合自己對詩句的領悟,在畫面中近處的山體濃墨鋪陳,渲染出山的厚重,間或留白來表現山路和山體的通透,少量的白沖淡了大面積的濃墨帶來的壓抑感,使畫面立體化、形象化。遠山則淡墨虛化,體現遠山的縹緲感,又有層次縱深感,這不僅是山水畫創作中的構圖,也是攝影中不可或缺的要素。在這里,他把兩種藝術門類的技法融合得恰到好處。整幅作品,墨色濃淡輝映、筆力渾厚老辣,精妙的留白處理,營造了飛瀑宣泄而下的氣勢與水汽彌漫的感覺,生動傳神,意境深遠。

萬水千山不怕難

俗話說:“活到老,學到老。”張寶宗就是這樣的,十余載潛心研究山水畫,從不畏懼困難,如今已小有所成。在2014年首屆山東(國際)美術雙年展上,他的國畫作品《云中山色》《孔子出游圖》《謀略》均入選展覽。

張寶宗在畫山水畫的同時,還研習書法。他注重構圖布局、層次和造型,臨過“二王”,寫過章草,尤擅行草。“寫字,人坐得正,筆執得正,紙放得正。紙是死的,筆墨是活的!” 書法于他而言,或作工作之余的消遣,或作修身養性的途徑,已是他每天生活中不可或缺的部分,而字如其人墨如人性,他的書法也蘊藏了他的豪放大氣、瀟灑飄逸,已獨具自家風范。

“胸有丘壑,筆下煙云”,不論是攝影還是繪畫和書法,張寶宗的作品都內涵豐富且有韻味,禁得住琢磨,于細節中顯示了他深厚的文化底蘊,也讓人感受到一位藝術家的大胸襟與大智慧。

(編輯/張媛媛)