從“朱二先生獎狀”看抗日戰爭時期南京地區的軍民關系

邱曉勇

摘 要:抗日戰爭時期,新四軍在極為嚴峻的斗爭形勢下,始終緊密依靠人民群眾,發動人民群眾并肩奮戰,最終贏得了抗戰的勝利,譜寫了一曲軍民魚水情深的壯歌。文章從新四軍第五支隊成立、六合竹鎮抗日民主根據地建立的歷史背景出發,結合朱二先生舍子救護傷員的英勇事跡,來論述抗日戰爭時期南京地區血肉相連、魚水相依的軍民關系。

關鍵詞:新四軍;朱二;六合竹鎮;軍民關系

南京市博物館收藏有一張于1959年征集而來的特殊獎狀。獎狀為紙質,長29.5厘米,寬26厘米,整體已微微泛黃,但上面用毛筆書寫的字跡依然清晰可辨。獎狀邊緣略有破損,內部有明顯的四道折痕,后被裱于紙上。從獎狀四道折痕來看,應是在當時的特殊戰爭年代,為了便于保存而留下的痕跡。獎狀上方是孫中山先生的頭像,紅色方框內雙鉤“獎狀”兩個大字。

從獎狀的內容來看,是1940年4月國民革命軍陸軍新編第四軍第五支隊司令部和政治部因六合竹鎮朱二先生全家救護新四軍負傷戰士而頒發,獎狀全文如下:

國民革命軍陸軍新編第四軍第五支隊司令部、政治部給

朱二先生 存念

茲有竹鎮桃花塢居民朱二及其妻、媳于江蘇頑固派武裝進攻本軍之際,冒險救護本軍傷兵,設法藏匿,供應飯食,乘間運送出險,以致伊子被逮,仍不稍懈。此種犧牲自己救護負傷戰士之艱苦卓絕精神,殊堪風范。合給此狀,以示鼓勵。

此狀

司 令 羅炳輝

副司令 周駿鳴

政治主任 郭樹勛

中華民國二十九年四月 日

這張朱二獎狀最早由南京市文物管理委員會在六合征集,后移交南京市博物館入藏。經查找,當時征集單據和資料均未見。因時局動蕩、歷史原因等,朱二父子其他信息也未有查見。

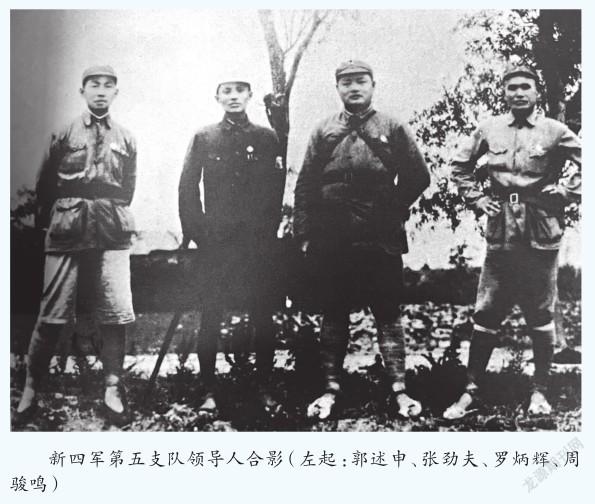

一、新四軍第五支隊的誕生和發展

抗日戰爭爆發后,因第五次反“圍剿”失敗而留在南方八省14個地區,繼續開展武裝斗爭的中國工農紅軍和地方游擊隊伍,根據國共雙方的協議改編為國民革命軍陸軍新編第四軍(簡稱新四軍)。在中國共產黨的統一領導下,新四軍迅速展開對日斗爭,充分發揮江北抗日根據地在敵后抗戰的作用。為了遵照中共中央對新四軍在敵后開展抗戰的指示和“向東作戰、向北發展”的方略,1939年5月,新四軍主要領導陸續來到廬江,在東湯池組建了新四軍江北指揮部。為貫徹執行中共中央東進戰略方針,適應新形勢的斗爭需要,迅速開辟皖東地區抗日根據地,新四軍江北指揮部根據當時形勢,于1939年7月1日,在安徽定遠東南的安子集組建新四軍第五支隊。新成立的第五支隊由羅炳輝任司令員,郭述申(原名郭樹勛)任政治委員,下轄3個團和1個教導大隊共二千余人。[1]

新四軍第五支隊成立后,迅速在津浦路東和路西地區同日偽頑軍開展廣泛的武裝斗爭,發展和壯大了皖東的抗日力量。按照中共中央和江北指揮部的指示,新四軍第五支隊積極深入皖東地區,開展敵后武裝斗爭,逐漸形成以來安東北的半塔集為中心的津浦路東抗日游擊根據地。[2]

新四軍第五支隊在江北指揮部的領導下,在津浦路東各地迅速開展同日偽頑軍的斗爭。1940年1月,江北的新四軍第五支隊與江南的蘇皖支隊在六合地區會師,并在六合東北方的秦欄鎮共同擊退了天長、六合來犯的日偽軍,在兩縣交界處的橫山取得反擊戰勝利,極大鼓舞了路東各縣群眾的抗日熱情。在此期間,國民黨頑固派和地方武裝不斷挑釁,阻撓我軍抗日活動,甚至用卑鄙手段殺害我軍戰士,收繳我軍槍支。在此嚴峻形勢下,新四軍第五支隊克服困難,擴大抗日武裝力量,加強隊伍思想建設,多次阻擊國民黨頑固派進攻抗日根據地的軍事行動。

為了便于領導淮南抗日根據地的政權建設,創建華中抗日根據地,1940年4月初,在半塔保衛戰取得勝利后,新四軍江北指揮部由路西遷至半塔集。到7月底,初步完成淮南12個縣建立抗日民主政權工作。在路東根據地建設中,新四軍第五支隊抽調大批干部支援各地的基層政權建設,成為根據地各級政權的建立者和領導者。[3]

1941年1月,皖南事變爆發之后,新四軍在鹽城重建。在重建的過程中,原先的第五支隊被編入新四軍第二師五旅。1945年10月,由新四軍第二師第四、五旅和第四師第九旅在山東嶧縣組成新四軍第二縱隊,羅炳輝任司令員兼政治委員。到了解放戰爭時期,新四軍第二師又發展成為華東野戰軍第二縱隊的一部分。1949年2月,華東野戰軍第二縱隊改編為第三野戰軍第七兵團第二十一軍,先后參加渡江戰役、上海戰役等。[4]

二、朱二救助新四軍戰士

1939年 6月,在羅炳輝的率領下,新四軍第五支隊進入六合地區,以竹鎮為中心,廣泛發動群眾,建立抗日民主根據地,初步打開了六合地區敵后抗戰的局面。據統計,新四軍以六合竹鎮為中心,與日偽軍共發生一百余次戰斗,擊斃擊傷和俘虜日軍合計六百余人,偽軍四千余人,為淮南地區抗日戰爭勝利作出重要貢獻。[5]

1940年2月,華中的國民黨軍隊不斷制造“摩擦”進行反共軍事行動,津浦路西的李品仙桂系軍隊越過淮南鐵路,進逼駐定遠的新四軍江北指揮部,路東的韓德勤部也預謀進攻來安半塔地區,嚴重威脅著新四軍的生存和發展空間。[6]

1940年3月,新四軍第五支隊主力西調,參加津浦路西的半塔保衛戰,第五支隊留守在竹鎮一帶的兩百多名官兵,突然受到韓德勤頑軍的偷襲。由于當時大部分兵力都投入到半塔保衛戰中,留守在竹鎮一帶的兩百多名官兵雖然奮勇抵抗,但終因敵眾我寡,官兵傷亡慘重。其中,新四軍第五支隊某連班長,在撤退途中因傷倒在路邊昏迷不醒,被回家路過的竹鎮桃花塢村民朱二先生之子朱祝明及時發現,并冒險將其背到家附近的草堆里藏匿。

朱二先生全家視這位受傷的新四軍戰士為親人,在其養傷期間冒險每天送飯送水,想方設法尋找藥物給予治療。但由于戰士傷勢過重,而后傷口不斷惡化,急需專業有效治療。為挽救戰士的生命,朱二先生多方打探消息,確認西南方距竹鎮十余里地有新四軍的部隊。3月下旬的一個深夜,朱二和兒子朱祝明在護送戰士回到部隊途中,遇到國民黨特務盤查,朱二假稱新四軍戰士是其大兒子,外出被流彈誤傷腿部急需送醫治傷。為消除特務懷疑,朱二毅然讓朱祝明留下做擔保,并接受國民黨特務盤查。最終新四軍戰士被及時送回部隊得到救治,而朱祝明則受到特務嚴刑拷問,險些丟掉性命。直到新四軍取得半塔保衛戰勝利,重新回到竹鎮,朱祝明才得救。[7]

朱二先生舍子救護傷員的事跡,很快在竹鎮傳開了。1940年3月29日,半塔保衛戰取得勝利,新四軍第五支隊回到竹鎮后,為表彰朱二先生救護我軍傷員的英勇事跡,羅炳輝司令員等親自簽署獎狀,由時任六合抗日民主政府的縣長頒發。[8]據悉,這是當時全國唯一張新四軍為老百姓頒發的獎狀。這張獎狀生動地反映了人民群眾對中國共產黨和人民軍隊的擁護和愛戴,也是抗日戰爭期間新四軍在南京六合地區堅持抗日,反擊國民黨頑固派斗爭的重要實物檔案。

三、血肉相連、魚水相依的軍民關系

抗日戰爭取得的勝利與普通民眾的廣泛支持和擁護息息相關,民眾是人民軍隊依靠的重要力量,正如毛澤東同志在《論持久戰》中說“戰爭的偉力之最深厚的根源,存在于民眾之中”。抗日戰爭是在中國共產黨倡導下,以國共兩黨合作為基礎,全民族各階層廣泛參與的戰爭,人民群眾是抗戰的主體,在抗擊外敵入侵過程中發揮了巨大作用。

新四軍第五支隊在進入六合地區后,積極組建民運工作隊,在根據地廣泛深入地發動群眾,引導群眾成立民眾團體。組建成立的各種救國會、兒童團等,基本上把各行各業的民眾團結到抗日的隊伍中。民運工作隊積極發揮民眾的力量,加強新四軍與根據地老百姓的密切聯系,贏得了人民群眾的積極支持和擁護,使六合地區敵后抗戰有了雄厚的群眾基礎。[9]

新四軍挺進敵后建立根據地,積極服務群眾,依照根據地人民群眾的迫切需求,全面實行減租減息、創辦醫療等措施,使廣大民眾的抗戰熱情和生產積極性顯著提高,人民軍隊以實際行動成為與群眾同甘共苦、魚水相依的命運共同體。在中國共產黨統一領導下,人民群眾踴躍參軍積極投身革命,加入地方武裝開展敵后游擊,配合主力部隊參加搶救傷員、運送物資等行動,保障抗戰取得勝利。

新四軍在敵后發揚優良作風,使根據地傳唱著“吃菜要吃白菜心,當兵要當新四軍”的民謠。在根據地,父親送兒子、妻子送丈夫參加新四軍屢見不鮮。

群眾工作是我們的黨和軍隊取得抗日戰爭偉大勝利的重要法寶,密切聯系群眾、得到最廣泛人民群眾的支持,是戰勝外來侵略者的重要保障。開展群眾工作是形成抗日統一戰線的必然條件。在江蘇六合地區敵我環境十分復雜的情況下,廣大人民群眾飽受日偽軍、國民黨頑固派和封建勢力等的壓迫,積極開展群眾工作,團結一切進步力量,成為新四軍在抗日根據地最主要的工作之一。

四、結語

當年發生在江蘇六合竹鎮地區新四軍與當地群眾軍民魚水情深的故事還有很多,廣大人民群眾積極支持抗戰、救護我軍戰士的英勇事跡也時有發生,無數像朱二先生一樣的中國人民,雖然沒有戰斗在最前線,但他們依然會冒著生命危險,竭盡所能,保護戰士和傷員的安全,用實際行動支持中國共產黨的偉大事業,這種軍民血肉相連的感情,正是抗日戰爭取得最后勝利的根本原因。

注釋與參考文獻

[1]郭述申:《馳騁淮南的第五支隊》,《中國抗日戰爭勝利的意義和思考——北京新四軍暨華中抗日根據地研究會紀念抗日戰爭勝利60周年大會論文集》,第455-474頁。

[2]鄭先福:《羅炳輝和新四軍五支隊的“東進序曲”》,《黨史縱覽》,2010年第12期,第27-29頁。

[3]李代耕:《六合縣在抗日初期黨和民主政權的建立》,《鐵流(29)北京新四軍暨華中抗日根據地研究會專題資料匯編》,第496-500頁。

[4]許道華:《中國人民解放軍陸軍第21軍簡史》,《軍事歷史》,1989年第1期,第56頁。

[5]經盛鴻:《六合竹鎮:抗戰末期新四軍與日軍總部的絕密談判》,《鐵軍》,2017年第4期,第13-16頁。

[6]宋霖:《羅炳輝將軍與淮南抗日根據地》,《江淮文史》,1995年第4期,第44-61頁。

[7][8]許琴:《一張獎狀見證軍民魚水情深》,《南京日報》,2021年7月10日,A03版。

[9]周春燕:《新四軍暨華中抗日根據地的群眾工作》,《新四軍與上海(第3輯)——“新四軍與上海”第三次學術研討會論文集》,第248-257頁。