古韻搖曳再展新魂

董宸

摘要:本文中的跨界不同于人類學中的跨界民族,特指將少數民族音樂與古典音樂、流行音樂、電子音樂進行融合,而創作的音樂作品。《波布哩》是青年作曲家劉嶠先生以赫哲族搖籃曲為藍本,用現代電子音樂手段創作的一首人生與電子音樂作品,通過分析與思考,探討如何創建少數民族音樂在新時代符合人民審美需求的新形式,讓少數民族音樂,從傳統的音樂形態中脫穎出來,以電子科技為動力,引領藝術與科技相互滲透與交融的新高度。

關鍵詞:跨界 波布哩 電子音樂

2017年中央電視臺春節晚會上,哈爾濱分會場一曲由赫哲族傳統民歌與現代電子音樂融合在一起的女聲獨唱《波布哩》驚艷世界。這是由當代青年作曲家、哈爾濱師范大學音樂學院青年作曲家劉嶠老師依據赫哲族原生文化而寫就的一首人聲與電子音樂跨界作品。這個跨界不是人類學中“跨界民族”的概念,而是指將原始少數民族音樂與流行音樂、現代電子音樂融合,將音樂科技和少數民族原生態民歌結合起來,用現代音樂的創作思維,再現和彰顯北方少數民族原生態音樂的一種創作手法。“用現代世界音樂的創作思維來創作北方少數民族傳統音樂,更符合現代人的聽覺和審美。”這是劉嶠在創作時的感受和獨白。從某種意義上來說,這種方式即能夠活態保護瀕臨失傳的少數民族原生態音樂,更能符合現代人們的審美和聽覺。這種跨文化間的音樂創作,為少數民族原生音樂與現代電子音樂架起了一座橋梁,探索少數民族音樂在新時代語境下的傳播道路,在碰撞與交匯中找尋少數民族音樂即將斷裂的再生。

一、素材

《波布哩》是赫哲族民歌的一類。赫哲族嫁令闊傳承人付占祥說,“波布哩”的赫哲語發音是“波布伊”,是搖啊搖的意思,這是赫哲族流傳最早的一首搖籃曲,即女人哄孩子睡覺時哼唱的調調,在無意識狀態下流傳開來,即興編詞,看到什么唱什么,沒頭沒尾,漸漸地演變出赫尼那小調,曲調也基本固定下來,“波布伊”中的“哐格當”是襯詞,是搖車發出的響聲,哼唱時會戛然而止,仿佛搖車的停擺。后來待人們有了抒發情感的需求時,就不斷加入新詞,漸漸地固定下來這幾句施律了,比如《河邊情歌》也是用的這個曲調,但這首情歌不是男女對唱,仍然是女的唱的,女腔嘛,女人自己唱情歌也就是單相思吧。

赫哲族民歌比漢族民歌的概念更寬泛,無論哪一類民歌都有三大顯著的特征,一是襯詞,二是旋律呈波浪形,三是男女分腔,互不混唱。男腔多豪放,嫁令闊一般都是男腔,嫁令能完整表達意境、情感,歌詞都有一定的事件,比如打魚、打獵等,襯詞多用“阿郎”“赫雷”“赫雷赫尼那”“給跟”等。女腔多抒情,搖籃曲與赫尼那小調都是女腔,以哼唱見長,有的小調無頭無尾無段落,即興編詞,想到什么看到什么就唱什么,甚至有的小調沒有內容,只有“赫尼那”“赫來赫尼那”等襯詞。

搖籃曲是單樂段,由于唱的隨意性很大,藝人們每人或每次演唱除了基本旋律線條不變,長短是隨心情和演唱者的理解變化的,結構為(A3+B3+A3+B3)或(A3+B2+A3+B'4),在演變過程中逐漸擴展旋律,并產生新的曲調。赫尼那小調《河邊情歌》就是復樂段歌曲了。(A《3+3+3+3》A《3+3+3+3》)。《河邊情歌》每樂段都由四個樂句構成,這首搖籃曲》是《河邊情歌》的基礎,除個別音的化外,每句的落音都完全一致。基本保留了原曲調。

幾乎所有赫哲族的民歌,它們在曲調的使用上都以某個固定曲調為基礎進行發展,或以某個固定曲調為音樂素材進行改編。搖籃曲是最早流傳下來的曲調之一,除了旋律,襯詞也是專用的,如“赫吶吶”“白本出”“哐格當”。在眾多的赫哲族傳統民歌中選取這首《波布哩》作為創作素材,有其獨到之處。

二、創作

一次偶然的機會,劉嶠老師收到了一位民間老藝人的來信。就是這封信讓劉嶠開始關注黑龍江的少數民族音樂,老人擔憂地表達了對北方少數民族音樂將面臨后繼無人的境遇。由此開啟了劉嶠運用少數民族傳統音樂素材與現代電子音樂、流行音樂進行跨界的創作之路。2016年1月創作大型交互式音樂作品《新北方少數民族音樂——赫哲篇》,2018年創作新北方少數民族音樂——達斡爾篇》,這些穿越時空的對話,為少數民族原始音樂的保留、吸收、傳承、傳播開辟了新的途徑,找到了新的平衡點。

劉嶠和他的團隊連續6年有組織有計劃的采風調研中程近四萬公里,足跡遍布龍江大地,以教育者和音樂人的雙層身份積極挖掘搶救黑龍江少數民族音樂,在近千G的采風資料中,優選出赫哲族《波布哩》作為這部作品的原始素材,可見作者對少數民族最原始、最單純、最純凈傳唱出來的原始民歌的保護意識。

劉嶠采用的是2013年赫哲族魚皮服飾工藝傳承人尤文鳳演唱的《搖籃曲》(譜例1)

從旋律上看,尤文鳳演唱的這首《波布哩》是一首只有四句的單樂段(A3+B2+A3+B4),A重復A的第一小節7、8小節是2、3小節的下方三度摸進;由于調性調式處于五聲C宮調,沒有fa、i兩個音,因此第2小節第4拍和第7小節第4拍發生音程縮減。B'是B的變化式重復。第4小節與第9小節節奏是一致的,但音程上發生縮減。第10、11、12小節是第5小節的節奏擴充。通過分析不難看出,這首古老的無意識傳唱留下來的曲調是有一定的理性思維存在的。劉嶠在創作中完整保留了原始曲調的旋律框架,和突然停止搖動的休止,還保留了3/4拍的節奏,巧妙地延長了每一句旋律的時值,變成A段(A4+B4+A4+B'6),加深了母親搖動搖籃看著心愛的孩子人睡的美好情景,符合語言表達的節奏和音樂審美的需求。然后采用原始民歌的基本動機創作了副歌,樂段B的落音與原始材料相呼應(mi、re、dol)。旋律平穩搖曳,人們在平穩中享受著安寧,25小節之后對樂段B進行了兩次四度轉調,情緒上揚,使音樂更加具有推動力,擴展了搖籃曲單純的情感表達,除了用來哄孩子,更加體現了母親為子女無私奉獻的偉大,和無法用言語表達的愛。

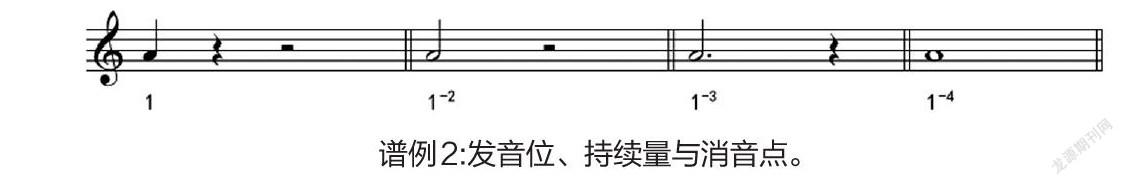

在創作手法上,首先提煉主導動機,然后提煉節奏集合模型,節奏構成的重要因素有三個:發音位、持續量與消音點(譜例2)

音符下的數字表示發音位,即在節奏拍點上發音位置;該數字右上角的小數字表示消音點,即在第幾個節奏位置上將音消失;兩個數字之間的距離為持續量,即由發音位持續到x個時值單位的時值長度。這樣可以簡單明了地將節奏從具體音符中抽象出來,形成為數字模型。如上例節奏最小時值單位是四分音符。若將最小時值單位改變為八分音符、十六分音符或十二分音符等等,那么節奏形態則相應的發生改變,從而節奏素材會發生無限的增多,而且節奏風格得到了統一。

在創作之前的采風中,為了保證采集的音樂素材真實有效,劉嶠做了技術處理,首先運用了DAM的采樣技術,并配備了比較符合音色的軟硬設備,在采集前做了標準的24-bit/48kHz采樣率設置,錄音時對實地做了簡單的聲學處理。其次為了便于后期音色制作時的使用,把采集的素材進行切片整理;其三建立New(default),把整理好的素材拖進鋼琴卷簾中,通過以上辦法,采集的原始素材成了新的音源,為創作提供了大量接近原生的音色。

在創作中,劉嶠為了增加赫哲族特色,把赫哲族特有的樂器口弦琴加入到作品當中。口弦琴也叫鐵簧,是我國少數民族地區使用的一種吹奏樂器,有著久遠的發展歷史。在我國東北地區的赫哲、達斡爾、鄂倫春、鄂溫克等少數民族,都有這種自娛性樂器。北方的口弦琴大多都是用鋼片彎曲而成。口弦琴的一般長度在6-10厘米,由琴庫和琴簧兩部分組成。赫哲人稱口弦琴為“空康吉”,是含在口唇之間用氣息和手撥來演奏的一種簧片式樂器,能夠發出“空”“”“哽”“嗡”等多種聲音,隨著演奏者撥動的力度以及氣流大小的不同,使音域、音量發生細微的變化,整個口腔也起到共鳴箱的作用,由于口弦琴的音域狹窄,音量微弱,一般只能彈奏極為簡單的樂曲用以表達悠揚悲哀的情感,這一自娛自樂的樂器只有單一的音高或沒有明確的音高,節奏也幾乎無規律可循。劉嶠在采集的過程中,從測量音高、速度、調性入手,分析原始音頻,然后運用技術手段,校正原始音頻材料的音高、節奏,通過音序器分析出此樂器的音高是F這個高度,以F為基本調性,計算出可能出現的調性,使電子音樂與原始音頻素材在調性上達到統。把“空康吉”波浪起伏般蒼涼悲壯的聲音素材,運用現代電子音樂的技術手段,使《波布哩》更加豐富、更加突出赫哲民族的情感表現力。

經過后期制作,尋找適合音樂廳、劇院等場所的混音、混響,糾正音頻中的不協和因素等技術手段,終于將這首面臨失傳的古老歌曲以新的面貌栩如生的展現在當代舞臺上。

三、演唱

《波布哩》主要是在在赫哲族民間流傳,老人哄孩子的哼唱是最原始的聲音狀態,沒有被特殊雕琢,保持著淳樸的狀態,散發著鄉土氣息。跨界演唱是與新時代接軌的新興產物也是當今最時髦的演唱手段。赫哲族傳統音樂在大數據時代已經打破了原有的地域局限,傳播的可能性擴大,由于演唱技術停留和赫哲族老人的漸漸流逝,少數民族傳統音樂很難改變斷裂的尬境地,跨界演唱順應了時代的潮流。

在演唱方面,付曉婷老師依托演唱方法的交融,在《波布哩》中進行嘗試。在歌曲開始處,她保留了“原生態”演唱方法,盡量用最原始的聲音狀態保持著流傳下來的赫哲族民歌的本真,聲音輕柔、甜美,結合聲景藝術,把人們的思緒帶到了母親輕輕搖著搖籃的情景,緊接著她在歌曲進行當中,適度結合了美聲唱法、民族唱法、通俗唱法的演唱技術,根據歌曲的需要不斷變換融合,形成了獨特的演唱方式。讓聽者耳目新。并采用了真假聲相結合的“混聲唱法”,很好地詮釋了作品的意境,不僅在音域、氣息、音色等方面有深刻的探索,還在情感方面給作品注入了活力。即表達搖籃曲的意境,又展現給人們一種漁船在江面上蕩漾,搖動船槳,愜意的畫面。轉調以后,曉婷一改平穩的呼吸與聲音,加深了呼吸的深度和力度,更多運用了流行唱法的沖擊力,把母親堅強勇敢無私奉獻和赫哲人那種不怕風浪、果敢堅韌的一面展現出來;在結時又用了假聲柔柔地結束了這首搖籃曲,延長了人們的思緒。

四、反思

跨界是指從某一屬性的事物,進入另一屬性的運作。主體不變,事物屬性歸類變化。跨界的本質就是創新。跨界打破了分類特有的語義語境,概念和邏輯得以重新運算,從而產生新的詞匯及語義

這種做法可以追溯到上個世紀50年代末由美國作曲家舒勒(Guntherschuller)提出來的第三潮流,即把西方現代音樂的作曲手法和各民族音樂結合起來,最初,主要是指爵士樂和西方的專業音樂兩者結合,后來進一步發展。或者更早的古爾德(Mortongould)也作有帶爵士風味的嚴肅音樂作品。“第三潮流,不再是它應該或不應該發生的事情,它已經發生了,而我們通過不同的途徑,都受到了它的影響。”在今天多元文化共生的時代,“跨界”已成為一種潮流營銷、時尚等多種行業都引用了跨界的思維,在音樂中,將古老的少數民族音樂文化與現代音樂科技相結合,形成了具有時代感、嶄新的音樂風格和表達方式,讓古老的少數民族音樂在新時代展現新的靈魂。

對于少數民族原生態音樂到底應該怎么保護,是固態的保存還是賦予它鮮活的生命,“對于傳統的傳承是動態的,需要鮮活的、合乎時代潮流的演變和發展”。固態的成果不是音樂本身,把活態凝固在書本、錄音,這是保存。應該讓少數民族音樂活起來,給她以新的生命。

“人是音樂文化的主體,音樂的創作、表演、傳承和保存,均離不開人的具體行為和活動。人的行為和活動,既受精神和欲望支配,同時也受各種社會因素的制約。”所以用現代電子音樂的手段把少數民族原生態作品交融、跨界創作是一種趨勢,也是傳承與保護的有效途徑。讓少數民族原生態音樂從個體走向群體、從區域走向上會,從田野走向舞臺。然而,這種順應時代脈搏的跨界,也帶來新的問題。

1.少數民族民歌的隨意性無法顯現。赫哲族民歌在傳唱時,旋律可長可短,在哪停頓在哪延長不一定,比如,在《黑龍江少數民族傳統民俗與音樂(赫哲族)》一書中記載2006年采風時,“在街津口,赫哲族魚皮服飾工藝傳承人尤文鳳,穿上自己親手縫制的魚皮衣服為我們演唱了一首《搖籃曲》這里記載的采風記譜是(A3+B3+A3+B3),四句落音分別是sol、do、re、do。2013年再次采錄尤文鳳的演唱時,還是這首搖籃曲,結構是(A3+B2+A3+B'4),四句落音分別是sol、do、mi、do。無對錯之言,這是赫哲族民歌的特征,隨意性。

2.語言的流逝。1986年出版的《黑龍江省赫哲族志》(送審稿)記錄:“截至1985年,赫哲族中,50歲以上的老年人尚能用赫哲語對話,但也不常用。由于不常用赫哲語,比較完整地、熟練地用赫哲語講話的人也為數不多,40歲左右的人,能聽懂一大部分,會說一少部分,少數人只會聽懂個別詞句,30歲以下的人既聽不懂,也不會說赫哲話了。赫哲語言已處于自然消失的邊緣。”赫哲人演唱民歌,是見到什么唱什么,一段旋律可以唱很多內容,描寫激動、歡快時,旋律加快或頓挫感強,描寫柔情或悲傷時,旋律減慢或溫柔。隨著語言的流逝,赫哲語民歌被雙語代替,專業歌唱著也只是模仿不會再即興填詞演唱了。

3.削弱了原生態的質樸。采風記錄下來的素材有很多無法運用到舞臺演唱和現代創作技術,如音不太準、節奏不規范、演唱無修飾,唱一遍一個樣,不知道哪遍是正確的,這些正是少數民族民歌最本真最質樸的一面,而用現代音樂的創作思維無法做到。

盡管這種跨界創作對原生態民歌的原始化有一定的沖擊,但是少數民族民間音樂,原有活態傳承的自我生存能力已經不復存在,時代的變遷與發展,賴以生存的社會環境發生了改變,傳承載體和傳播方式不可復原,如何讓少數民族音樂走上主流文化舞臺,是我們思考的一個問題。21世紀已經進入了全球化、多元化的時代,跨界創作是順應當下社會發展需求把那些能夠感染和浄化民族精神的美的藝術形式進一步深化,創造性的傳承與傳播。讓古韻與科技在碰撞中再展新魂。

注釋:

①王靜.跨界[M].北京新星出版社,2020(-)3-4.

②賴特.安東尼·戴維斯(David Wright:Anthony Davis),G.Schirmer lnc.A Division of Music Sales Corp,1990

③宋學軍,王小タ.中國新音樂的現狀與未來2011北京現代音樂節[J].中國美育論壇之新音樂跨界論壇綜述.人民音樂,2011(8)

④薛藝兵.民間吹打樂的樂種類型與人文背景[J].中國音樂學,1996(1)

⑤王銳黑龍工少數民族傳民俗與音樂(赫哲族)D[M].東化林業大學出版社,2008

注:本文系2019年黑龍江省高等教育教學改革研究項目,項目名稱:黑龍江少數民族跨界創新作品導讀——“一流專業、一流課程”建設的理論與實踐硏究,項目編號:SJGY20190376。