馬思聰《中國(guó)民歌新唱》中的鋼琴伴奏特點(diǎn)和審美透視

李冰

摘要:20世紀(jì)我國(guó)著名作曲家馬思聰創(chuàng)作的《中國(guó)民歌新唱》是一部創(chuàng)新性探索意義的現(xiàn)代風(fēng)格作品。這首作品也是中國(guó)上世紀(jì)四五十年代早期專業(yè)音樂(lè)發(fā)展中的成功借鑒成果之一。西方音樂(lè)發(fā)展中的古典主義風(fēng)格、浪漫主義音樂(lè)風(fēng)格等都被綜合起來(lái)滲透在這首作品中。該作品還同時(shí)呈現(xiàn)出了19世紀(jì)末以來(lái)的現(xiàn)代音樂(lè)的氣質(zhì)與風(fēng)格特點(diǎn)。通過(guò)對(duì)這首作品中的音樂(lè)體裁及其作品內(nèi)涵進(jìn)行了現(xiàn)代音樂(lè)風(fēng)格的解讀,透視我國(guó)上世紀(jì)上半葉現(xiàn)代民族風(fēng)格的具體表達(dá)特征與風(fēng)格體現(xiàn)方式。

關(guān)鍵詞:馬思聰 半音化 現(xiàn)代化 民族化

一、馬思聰與《中國(guó)民歌新唱》

馬思聰是我國(guó)上世紀(jì)最為著名的專業(yè)作曲家之一,在中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史上占有重要地位,中央音樂(lè)學(xué)院第一任院長(zhǎng)。在長(zhǎng)期的留學(xué)生活中,馬思聰深諳西方現(xiàn)代作曲技法,對(duì)于中國(guó)民族化風(fēng)格探索具有很深的認(rèn)識(shí)。他在1946年到1948年間所創(chuàng)作的《中國(guó)民歌新唱》雖然只是一個(gè)針對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)民歌所進(jìn)行的最新編配,但也體現(xiàn)出了現(xiàn)代中國(guó)民歌曲集中最新穎的民族風(fēng)格與氣質(zhì)特點(diǎn)。在《中國(guó)民歌新唱》中的歌唱旋律基本都是采用中國(guó)各地當(dāng)時(shí)廣為傳唱的、不同風(fēng)格的民歌原型,針對(duì)鋼琴伴奏聲部的和聲、旋律、織體等進(jìn)行了現(xiàn)代手法的運(yùn)用,從而使得歌曲旋律與鋼琴伴奏形成兩種不同風(fēng)格的對(duì)比與并置,體現(xiàn)出了新穎的民歌風(fēng)格特征。這些歌曲中所產(chǎn)生的半音化傾向特征,對(duì)于當(dāng)時(shí)的民族化風(fēng)格探索產(chǎn)生極大的沖擊。

馬思聰在他的作品《中國(guó)民歌新唱》中所體現(xiàn)出的這種半音化傾向,一方面對(duì)于中國(guó)民族化和聲的創(chuàng)新而言,具有很強(qiáng)的探索意義,尤其是民族化和聲較為強(qiáng)調(diào)的和諧、五度關(guān)系的特點(diǎn),對(duì)于進(jìn)一步開(kāi)音樂(lè)家們的探索視野,是一種很好的嘗試;另一方面,在《中國(guó)民歌新唱》中所表現(xiàn)出的本土風(fēng)格與鋼琴伴奏風(fēng)格并置的特點(diǎn),在促使民族和聲基礎(chǔ)上的調(diào)性關(guān)系得以擴(kuò)展的同時(shí),還使得西方文化中的“調(diào)性半音”與民族文化中的“調(diào)式半音體系”觀念進(jìn)行了早期交融,從而推進(jìn)了現(xiàn)代作曲技法與當(dāng)代民族風(fēng)格特征的探索與發(fā)展,讓中國(guó)民族音樂(lè)較早的顯露出大有作為的可能性傾向。“馬思聰在他創(chuàng)作的《中國(guó)民歌新唱》中的半音化鋼琴伴奏與旋律中的半音化技法的運(yùn)用,對(duì)民族音樂(lè)風(fēng)格的形態(tài)與氣質(zhì)都產(chǎn)生了很大的影響也在一定程度上進(jìn)一步體現(xiàn)出20世紀(jì)上半葉,中國(guó)專業(yè)音樂(lè)域中所進(jìn)行的中外現(xiàn)代作曲思維、技法的交融嘗試特點(diǎn)。《中國(guó)民歌新唱》中所展現(xiàn)出的這些半音化的產(chǎn)生和初步發(fā)展情況,也在一定程度上體現(xiàn)出了這一時(shí)期中國(guó)民族調(diào)式、民族和聲的現(xiàn)代化探索成就。《中國(guó)民歌新唱》伴奏中所展現(xiàn)出的民族和聲半音化、民族調(diào)式半音化、民族思維半音化等特點(diǎn),也體現(xiàn)出我國(guó)音樂(lè)文化發(fā)展的重要時(shí)期所呈現(xiàn)出的整體風(fēng)格語(yǔ)境特點(diǎn)。在《中國(guó)民歌新唱》中,其音樂(lè)創(chuàng)作傾向也受到了歐洲傳統(tǒng)音樂(lè)風(fēng)格的影響和沖擊,并呈現(xiàn)出多元化的創(chuàng)作態(tài)勢(shì)。

二、《中國(guó)民歌新唱》中的鋼琴伴奏特點(diǎn)

在20世紀(jì)上半葉,是我國(guó)音樂(lè)專業(yè)化發(fā)展、系統(tǒng)引入西方音樂(lè)體系、同時(shí)探索中國(guó)音樂(lè)本土性、現(xiàn)代性的重要?dú)v史時(shí)期。作曲家馬思聰在《中國(guó)民歌新唱》中,主要是以和聲的民族化為契機(jī)很好的介入到了現(xiàn)代音樂(lè)的范疇中。

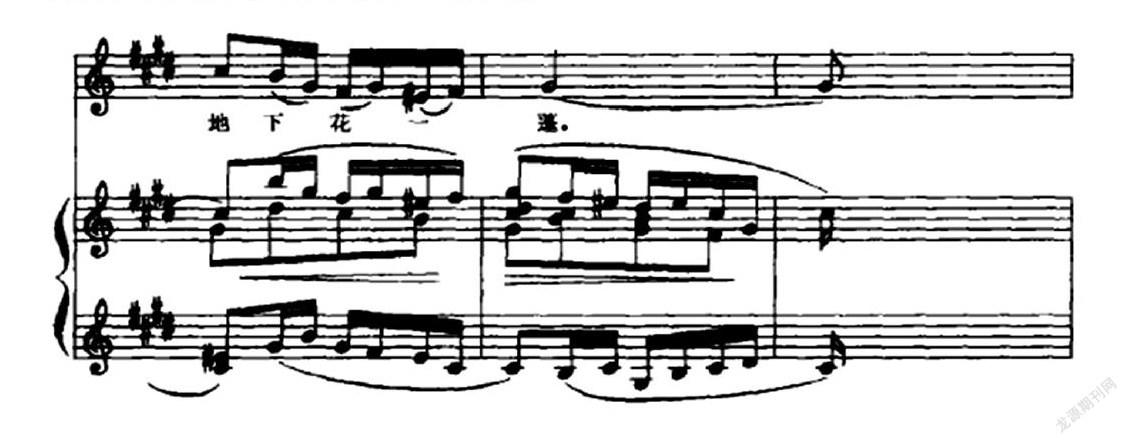

如歌曲《雨不灑花花不開(kāi)》中,旋律聲部是一種民族化的旋法特征,在鋼琴伴奏聲部則體現(xiàn)出了聲部對(duì)位的復(fù)調(diào)性特點(diǎn),但是這種對(duì)位是非嚴(yán)格的,是帶有典型和聲特點(diǎn)的對(duì)位是建立在分解和弦基礎(chǔ)上的民族化對(duì)位的探索,實(shí)現(xiàn)了聲部與和聲創(chuàng)新之間的協(xié)調(diào)與融合。而且半音旋律的進(jìn)行中,也在后續(xù)的鋼琴伴奏與歌曲旋律中得以貫穿,尤其是鋼琴伴奏中的半音化特點(diǎn)更是凸顯出調(diào)式的色彩性效果和調(diào)性的模糊性與昧性特征。

在這首《中國(guó)民歌新唱》歌曲的調(diào)式調(diào)性素材中,鑒于歌唱旋律的完整性與調(diào)性的清晰性特點(diǎn),更多的半音化則是體現(xiàn)在鋼琴伴奏的聲部中,因此整體而言素材主要來(lái)源于三種調(diào)式:c商調(diào)式,主要集中在民歌的旋律聲部中,調(diào)式調(diào)性特征較為清晰、明確,排c羽調(diào)式則主要集中在鋼琴伴奏部分中,尤其是在伴奏的前兩小節(jié)體現(xiàn)得更為明顯;而在C大調(diào)的調(diào)性素材方面則更多的呈現(xiàn)在鋼琴伴奏聲部的后兩小節(jié)中這些各不相同的調(diào)式素材除了很好的集中了中國(guó)五聲性民族調(diào)式的特點(diǎn)外,還呈現(xiàn)出了風(fēng)格各異卻邏輯、音響氣質(zhì)相似、相統(tǒng)一的特點(diǎn)。這三個(gè)同主音調(diào)式在旋律聲部、鋼琴伴奏聲部中的相互滲透,不僅構(gòu)成了民族調(diào)式的綜合性風(fēng)格特點(diǎn),還體現(xiàn)出了明顯的西方“調(diào)式半音體系”的現(xiàn)代技法特征,從而成為兼有中西音樂(lè)文化特征的作品。

上例可見(jiàn),這首旋律的曲調(diào)源自我國(guó)西北地區(qū)青海民歌《菜子花兒黃》中的旋律曲調(diào)。在這個(gè)片段中,旋律聲部中也出現(xiàn)了半音進(jìn)行特點(diǎn),形成了與鋼琴伴奏聲部中的調(diào)式綜合運(yùn)用的特點(diǎn)。鋼琴伴奏聲部則融入了漸弱、漸強(qiáng)的運(yùn)用。這種運(yùn)用歌唱旋律之外的音級(jí)配置半音和聲的鋼琴伴奏寫(xiě)法,既具有“調(diào)式半音體系”的西方現(xiàn)代技法特點(diǎn),也具有傳統(tǒng)的民族音樂(lè)風(fēng)格特點(diǎn),尤其是在作品中很好體現(xiàn)出了中國(guó)傳統(tǒng)的宮調(diào)思維特征,具有很深的中國(guó)民族音樂(lè)風(fēng)格印記特點(diǎn)。

但是上述中的這種使用民族調(diào)式以外的音級(jí)配置半音和聲的技法也在一定程度上削弱了傳統(tǒng)民族和聲的音程結(jié)構(gòu)與調(diào)性邏輯特點(diǎn),尤其是也淡化了傳統(tǒng)西方調(diào)式體系與古典和聲的結(jié)構(gòu)與邏輯功能特征,進(jìn)而產(chǎn)生了強(qiáng)化民族和聲的現(xiàn)代音響色彩特點(diǎn)。對(duì)于傳統(tǒng)古典和聲功能的突破,無(wú)疑也使得和聲的民族化得以進(jìn)一步的擴(kuò)展,很好地表現(xiàn)出獨(dú)特性的現(xiàn)代技法與民族特征的結(jié)合。《中國(guó)民歌新唱》的出現(xiàn)不僅成為當(dāng)時(shí)風(fēng)格獨(dú)樹(shù)一幟的代表作品,也成為建國(guó)后中國(guó)作曲家追求“調(diào)式功能與調(diào)式色彩相結(jié)合”的代表作,尤其成為中國(guó)和聲民族化探索的基礎(chǔ)。馬思聰也因此成為民族和聲現(xiàn)代化與半音化探索的先行者,是與譚小麟具有類似貢獻(xiàn)的作曲家。

調(diào)式功能與調(diào)式色彩相結(jié)合”的現(xiàn)代技法特點(diǎn),成為中國(guó)作曲家們?cè)谖覈?guó)幅員遼闊、形態(tài)各異的地域文化中探索民族音樂(lè)、現(xiàn)代音樂(lè)的支點(diǎn),在此基礎(chǔ)上匯聚成了博大精深的華夏音樂(lè)文化,這種文明中的現(xiàn)代化,也同時(shí)傳達(dá)了融入西方音樂(lè)傳統(tǒng)與精髓。因此,從某種意義上講,不管是中國(guó)的地域音樂(lè)、鄉(xiāng)土文化的現(xiàn)代化,還是其中孕育了中華當(dāng)代精神的現(xiàn)代音樂(lè)文化形態(tài),都需要在傳統(tǒng)文明的基礎(chǔ)上探索,讓中外文化傳統(tǒng)成為現(xiàn)代化、民族化探索的臍帶,讓其成為鄉(xiāng)土音樂(lè)、地域文化的有利元素。中國(guó)民族音樂(lè)的現(xiàn)代化,除了需要在真正的中國(guó)民族音樂(lè)基礎(chǔ)上建立起基本邏輯結(jié)構(gòu)外,還需要融入西方音樂(lè)傳統(tǒng)與現(xiàn)代思維與現(xiàn)代精神。“調(diào)式功能與調(diào)式色彩相結(jié)合”對(duì)于中國(guó)民族調(diào)式、民族和聲的現(xiàn)代化發(fā)展而言,具有非常重要的意義。《中國(guó)民歌新唱》這部作品,不僅很好體現(xiàn)出了中國(guó)每一個(gè)不同地方的音樂(lè)力量,也體現(xiàn)出了不容小覷的再創(chuàng)作空間。各類民間歌曲、地域民歌作為中華民族音樂(lè)文化中的一份子,以其自身的潛質(zhì)與魅力,成為弘揚(yáng)中華本土文化的重要載體。“調(diào)式功能與調(diào)式色彩相結(jié)合”則成為不可缺失的現(xiàn)代音樂(lè)風(fēng)格中的浪花。

三、《中國(guó)民歌新唱》鋼琴伴奏中的審美

馬思聰所創(chuàng)作的《中國(guó)民歌新唱》具有獨(dú)特的審美價(jià)值和審美意義。尤其是上世紀(jì)40年代前后馬思聰?shù)钠渌麆?chuàng)作,也都與《中國(guó)民歌新唱》一樣,作品中都包含著多樣性的審美價(jià)值與藝術(shù)意義內(nèi)涵。馬思聰對(duì)這些民族化歌曲進(jìn)行再創(chuàng)作的過(guò)程中,體現(xiàn)出了民族音樂(lè)的豐富多樣性的研究和潛力發(fā)掘性特點(diǎn)。這首作品中的鋼琴伴奏特點(diǎn),不僅體現(xiàn)出了可圈可點(diǎn)的民族調(diào)式、民族和聲半音化嘗試成果,也是馬思聰作為我國(guó)近代以來(lái)最有影響力的作曲家在創(chuàng)作中所持有的思維與觀念特征首先,馬思聰創(chuàng)作的《中國(guó)民歌新唱》中,體現(xiàn)出了中國(guó)民歌,這種聲樂(lè)風(fēng)格的鋼琴伴奏民族化探索的趨勢(shì)特征。這首作品中的鋼琴伴奏本身所進(jìn)行的半音化、無(wú)調(diào)性等現(xiàn)代技法所造成的風(fēng)格特征,不僅很好體現(xiàn)出中國(guó)作曲家對(duì)民族音樂(lè)進(jìn)行現(xiàn)代性探索軌跡特征,也折射出了西方音樂(lè)中的作曲技法對(duì)于現(xiàn)代民族音樂(lè)的滲透歷程。所有這些審美元素,都是融入在整個(gè)民歌旋律曲調(diào)中的,是將這種民族化和聲的半音化包含在音樂(lè)整體的氣氛探索中的。因此,作品中更多的是傳統(tǒng)民族歌曲的本土化風(fēng)格與鋼琴伴奏的現(xiàn)代性并置的特點(diǎn)。

其次,馬思聰?shù)脑凇吨袊?guó)民歌新唱》中所體現(xiàn)出的新古典音樂(lè)風(fēng)格審美特點(diǎn),尤其是興德米特“二部寫(xiě)作技法”的特征,體現(xiàn)出了該作品作為溝通中外文化體系的載體作用和可能性特征。馬思聰在《中國(guó)民歌新唱》中所進(jìn)行的現(xiàn)代風(fēng)格的鋼琴伴奏創(chuàng)作也很好地印證了這種新民族樂(lè)派慣用的思維、技法對(duì)于中國(guó)民族作曲家的影響。另外,西方的“調(diào)式半音體系”理論,也很好的融入到《中國(guó)民歌新唱》的創(chuàng)作中,尤其是馬思聰?shù)匿撉侔樽嘀羞€體現(xiàn)出西方表現(xiàn)主義的“自由無(wú)調(diào)性”思維特點(diǎn)。以上這些創(chuàng)作的審美思想都集中體現(xiàn)了上世紀(jì)中葉我國(guó)聲樂(lè)鋼琴伴奏的創(chuàng)作與編寫(xiě)中不僅收到了西方早時(shí)期現(xiàn)代音樂(lè)中的重要技法理論影響,還體現(xiàn)了這些音樂(lè)創(chuàng)新理論的體系化特征,同時(shí)也展示出了中國(guó)民歌在進(jìn)行現(xiàn)代性探索中所促成的調(diào)式民族化與和聲民族化探索成果。

最后,馬思聰在《中國(guó)民歌新唱》中所體現(xiàn)出的關(guān)于民歌現(xiàn)代審美趨向的探索與中國(guó)近現(xiàn)代的創(chuàng)作趨向也是一致的。作為當(dāng)時(shí)我國(guó)著名的作曲家代表,其音樂(lè)創(chuàng)作思想并沒(méi)有像歐洲古典音樂(lè)那樣經(jīng)歷漫長(zhǎng)的歷史流程,而是徹底打破了中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)發(fā)展亦步亦趨的借鑒西方音樂(lè)的窠,使西方音樂(lè)文化中的音樂(lè)素材精華和創(chuàng)作手法都集中呈現(xiàn)在這部作品的鋼琴伴奏中,呈現(xiàn)出中國(guó)進(jìn)行西方音樂(lè)文化專業(yè)化學(xué)習(xí)半個(gè)世紀(jì)以來(lái)的思路特點(diǎn)。

馬思聰是我國(guó)20世紀(jì)中國(guó)專業(yè)音樂(lè)文化發(fā)展的典型代表,也是深諳中外音樂(lè)文化并對(duì)其進(jìn)行有效結(jié)合、溝通的重要橋梁與紐帶,體現(xiàn)出了上世紀(jì)中國(guó)專業(yè)作曲家的創(chuàng)作水準(zhǔn)和基本風(fēng)格特點(diǎn)。在他所創(chuàng)作的這首《中國(guó)民歌新唱》中,更體現(xiàn)出現(xiàn)代中國(guó)專業(yè)音樂(lè)的民族化探索與本土化創(chuàng)作方向特點(diǎn)。

注釋:

①王安琪.論馬思聰《綏遠(yuǎn)組曲》中平行進(jìn)行的應(yīng)用手法[J].當(dāng)代音樂(lè),2018(10).

②汪毓和.中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史[M].北京:人民音樂(lè)出版社,2002

③王青.“和聲風(fēng)格民族化”在我國(guó)早期專業(yè)音樂(lè)創(chuàng)作中的萌芽[J].音樂(lè)研究1995(4)

——評(píng)《中國(guó)現(xiàn)代化論》