高職院校學生體育核心素養現狀研究

貴州健康職業學院體育教研室

2002年的《綱要》[1]和2016年的《意見》[2]兩次提出把體育提高學生體育素養作為學校體育的根本任務[3-4],由此課標由雙基→三維→核心素養的時代演變。2018年習近平總書記在全國教育大會講話中再次提出培養學生的體育素養[5]。各位學者對其結構要素深入研究。借鑒其研究成果甄選6 個要素作為研究內容。通過分析學生現狀,調整課程內容,提升學生體育素養,優化高職院校體育工作。

一、對象與方法

9 所高職院校三個年級為對象。發放866 份,回收866份,有效719 份,有效率83%。

二、結果與分析

(一)體育情感

體育情感是學生對體育的一種特殊的情緒,學生參與體育時表現出穩定且持續的態度,即對體育的熱愛和興趣,最終體現學生運動的水平提高。從表1的兩組數據中可得出喜歡體育的學生經常關注體育賽事,不喜歡的幾乎不關注。

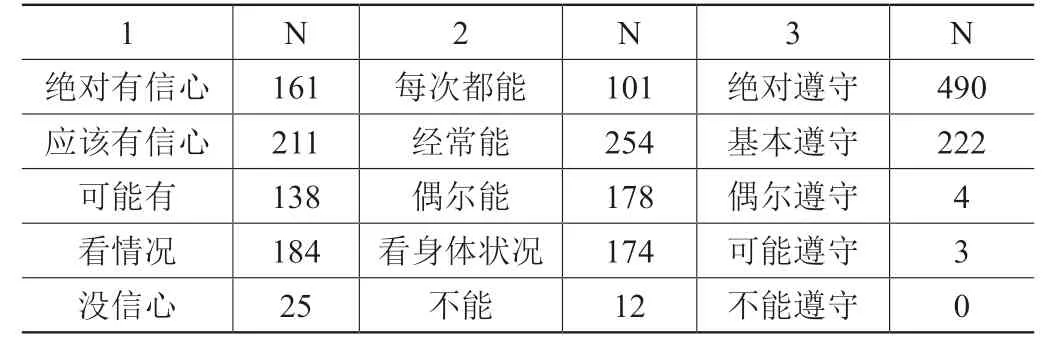

表1 體育情感調研數據(N=719)

(二)體育品德

體育品德是指學生參與體育競賽或活動時應遵守的基本規則、體育精神和價值追求的體現,對維護社會基本準則,促進良好社會行為具有積極作用。表2中的戰勝對手、克服困難、遵守規則三個方面遵守規則絕大多數可做到,克服困難和戰勝對手相對較弱,說明學生的自信心和吃苦耐勞的精神還要加強訓練。

(三)運動習慣

運動習慣具有自覺性、穩定性、持久性幾個特征[6]。從表3中看出99%的學生都有參與鍛煉的經歷,每周鍛煉3 次以上的學生占總數的一半;從鍛煉的程度可以看出60%的學生達到中等出汗及以上,達到鍛煉的目的。鍛煉次數和出汗程度有高度相關性,鍛煉次數越多強度越大。在教學或訓練中結合實際案例深入滲透這方面內容。

表2 體育品德調研數據(N=719)

表3 運動習慣調研數據(N=719)

(四)運動能力

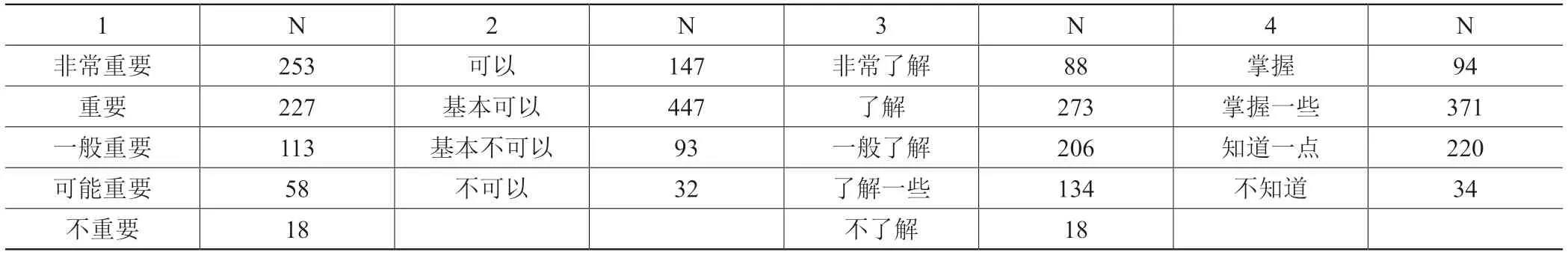

運動能力是從事某種勞動或運動所表現出來的綜合能力[7]。表4數據得出83%學生的掌握一項及以上運動技能,54%的學生參與過體育競賽,掌握競賽規則和裁判知識的學生相對較低。運動技能越好的學生其他因素也相對較好。說明愛好運動的學生好奇心強,對知識的渴望激烈,掌握知識的能力強。

(五)健康知識

健康知識是指良好的生活習慣,正確理解運動技術動作原理,運動前后的放松,懂得學習評價等內容。從表5數據中可得出82%的學生懂得檢查場地的重要性和掌握常見損傷的預防和處理方法,78%的懂得簡單的鍛煉方法,64%的掌握簡答安全與急救的方法。從數據中看大部分學生健康知識掌握較好,在教學中采用經典案例講解相關健康知識調動學生學習的積極性和主動性。

表4 運動能力調研數據(N=719)

(六)健康行為

健康行為指身體、心理和良好人際關系等各個方面表現良好,具有健康的生活方式、強健的身體狀態。從表6數據得出制定計劃的學生較少,87%的學生會檢查場地安全隱患,45%運動后進行拉伸和49%進行情緒調節。從數據看出健康知識和行為的相關性不高,知識掌握扎實,在實際生活中不懂得運用,應學以致用,結合具體案例讓學生理解健康知識和行為的重要性。

表5 健康知識調研數據(N=719)

表6 健康行為調研數據(N=719)

三、結論與建議

(一)結論

多數學生喜歡體育但關注體育賽事或新聞較少,學生在戰勝對手、克服困難、遵守規則中體現出有較好的體育品德。運動能力與習慣呈正相關的關系,能力強的習慣好。有擅長體育項目的學生在參加體育賽事和掌握競賽規則等方面優于沒有擅長體育項目的學生。掌握健康知識越豐富的同學在參與運動時體現出來的健康行為明顯要高于沒掌握或了解以一些健康知識的同學。

(二)建議

以課程為主導,運動項目為載體,堅守課堂改革主陣地,豐富課程內容滿足學生需求,利用第二課程鞏固主陣地,強技能,養習慣。以賽事宣傳引領特色比賽,促進體育情感與品德的養成。成立特色校隊,形成品牌賽事,以點帶面參與競賽。成立校級大賽,院(系)聯賽,班級比賽,以個體參與、賽事征文、賽事攝影等多途徑,寬口徑的形式,讓更多學生通過參與賽事增強體育情感與品德。以輔導講座為拓展,交叉學科為支撐,提高健康知識與行為。以體育教師為核心,相關專業(解剖、生理、保健等)教師為輔助,利用經典案例,講解健康知識和行為的具體內容,通過作業的方式加深學生對健康知識與行為的理解和掌握。