關于烏蘭察布方言“父親”類稱謂的差異化考察

○ 賀韋 王智杰

(內蒙古民族大學 文學與新聞傳播學院,內蒙古 通遼 028000)

父親在社會生活中扮演著獨一無二的角色,與社會群體中的每一個個體都有著密不可分的關系。語言作為一種具有鮮明社會性的交際工具,父親的獨特地位也必然在語言中有所體現。“父親”類詞語在各語言和方言中都屬于基本詞匯就是最好的現實依據,因此“父親”類稱謂在漢語詞類研究中有著極其重要的地位。漢語中的“父親”類稱謂繁多、復雜,有“父、爸、爹、大、爺、伯”等多種,在不同時期與地區的使用情況也不盡相同。在社會與語言不斷發展演變的今天,“爸”這一稱謂已經在“父親”類稱謂中占據主導地位,戰勝了“父、爹、大、伯”等其他稱謂。但在烏蘭察布地區,則呈現出“爹、大、爸”等多種稱謂并存的局面,“爸”并未在現實話語體系中占據絕對的優勢。

一、烏蘭察布的地理位置及方言概況

(一)烏蘭察布的地理位置

烏蘭察布是內蒙古自治區下轄的一個區級市,該名字源自于蒙古語,意“紅山口”,為歷史上重要的軍事要塞。烏蘭察布市位于內蒙古中部地區,區域面積為5.45萬平方公里,全市常住人口為209.02萬人。地貌類型多樣,自北向南主要由內蒙古高原、烏蘭察布丘陵、陰山山地和丘陵臺地四部分組成。屬于陰山山脈的大青山東段灰騰梁橫亙中部,海拔為1595~2150米,大青山支脈蠻漢山、馬頭山、蘇木山蜿蜒曲折分布于境內的東南部。習慣上將大青山以南部分稱為前山地區,以北部分稱為后山地區①。

烏蘭察布市下轄集寧區、興和縣、商都縣、豐鎮市、化德縣、卓資縣、四子王旗、涼城縣、察哈爾右翼前旗、察哈爾右翼中旗及察哈爾右翼后期11個旗縣,地理位置優越,毗鄰自治區首府呼和浩特,部分地區與河北省、山西省接壤,是內蒙古西部地區進京的樞紐城市。

(二)烏蘭察布方言概況

烏蘭察布在歷史上是少數民族聚居區域,至清朝末年此地人口一直以蒙古族人口為主。在清政府“農墾”政策的影響下,大量來自山西、陜西等地的漢族人口遷入,進行開墾活動。由于蒙古族、漢族長期交融,以及其獨特的地理位置,使得烏蘭察布地區在歷史發展過程中形成了獨具特色的地域方言。

烏蘭察布市內方言情況復雜,根據現有的研究成果從整體上看是晉語的一個分支。就烏蘭察布不同的旗縣來說,其內部差異很大,如卓資縣的旗下營鎮、四子王旗等地方言的語音特點與呼和浩特地區的武川縣、和林格爾縣有一致性;涼城縣與山西省的右玉縣、左云縣相似度較高;興和縣的語音與詞匯與山西省的陽高縣、大同市相似度較高。通過對烏蘭察布方言整體語言特征以及與晉語八大方言片分支的對比分析,烏蘭察布方言的歸屬劃分應為:集寧區、豐鎮市、興和縣、卓資縣、化德縣、涼城縣、察哈爾右翼前旗、察哈爾右翼后期、察哈爾右翼中旗等地方言屬于晉語中的張呼片;四子王旗方言屬于晉語中的大包片。地域方言的區域劃分總是遵循著以主要特征為劃分要素的原則,忽略一定的內部差異性,烏蘭察布方言的劃分也是如此,如興和縣方言在語音的聲調、聲母上與其他旗縣方言顯著不同,尚需進一步比較分析。

二、烏蘭察布方言中“父親”類稱謂的使用比例及原因

從原始社會末期到封建社會,我國一直處于男尊女卑的父系社會,男性處于一個較高的社會地位,從而導致了漢語中“父系”類稱謂詞繁復、龐雜。親屬稱謂詞語是歷史上的親屬制度在語言中的反映,它是伴隨著人類的婚姻以及宗族制度的產生而產生的、發展而發展,尤其是改革開放以來社會現實與語言世界都發生了很大的變化,受這些客觀因素的影響,烏蘭察布地區的“父親”類稱謂詞匯系統至今仍呈現著多樣性的特點。

本文主要采用調查問卷法對烏蘭察布地區所使用的“父親”類稱謂詞語以及不同詞語的使用情況進行研究。調查問卷覆蓋烏蘭察布所有旗縣,調查對象一為20~25歲的高校本科就讀生,即主要為90后群體;二為90后群體的父母,通過兩代人對父親的不同稱謂來對比“父親”類稱謂在新時代的分布以及使用情況。采用的是網絡調查法,收回問卷47張,有效問卷 47 張。

(一)不同稱謂詞語的使用比例

郭熙教授2006年在《中國語文》發表的論文《對漢語中父親稱謂系列的多角度考察》,從歷時與共時兩個角度考察了漢語中的“父親”類稱謂詞。文中對不同“父親”類稱謂詞在現代漢語中的分布進行統計,其中“爸”類111處中包含集寧地區,“大”類44處中也包含了集寧地區[1]。而郭教授所列“爹”類的89處方言區中則并未涵蓋烏蘭察布地區。郭教授站在宏觀角度進行語言研究,對局部地區這類詞語的描寫并非全面,對烏蘭察布地區方言“父親”類詞語的分布也不夠詳細。烏蘭察布方言中現在主要的“父親”類稱謂語為“爸、爹、大”,部分口語中還存在“老子”等詞語。“爸、爹、大”三種主要的稱謂在使用的比例上存在明顯的差別,在使用人群上也有著明顯的分層,其語言特點也不盡相同。

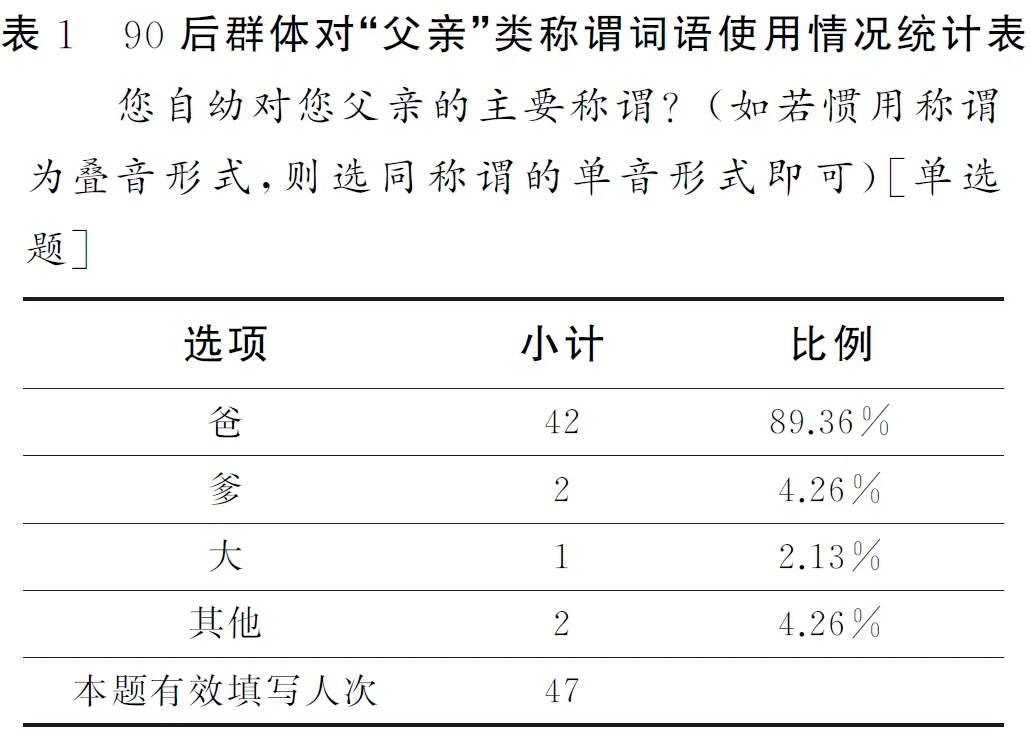

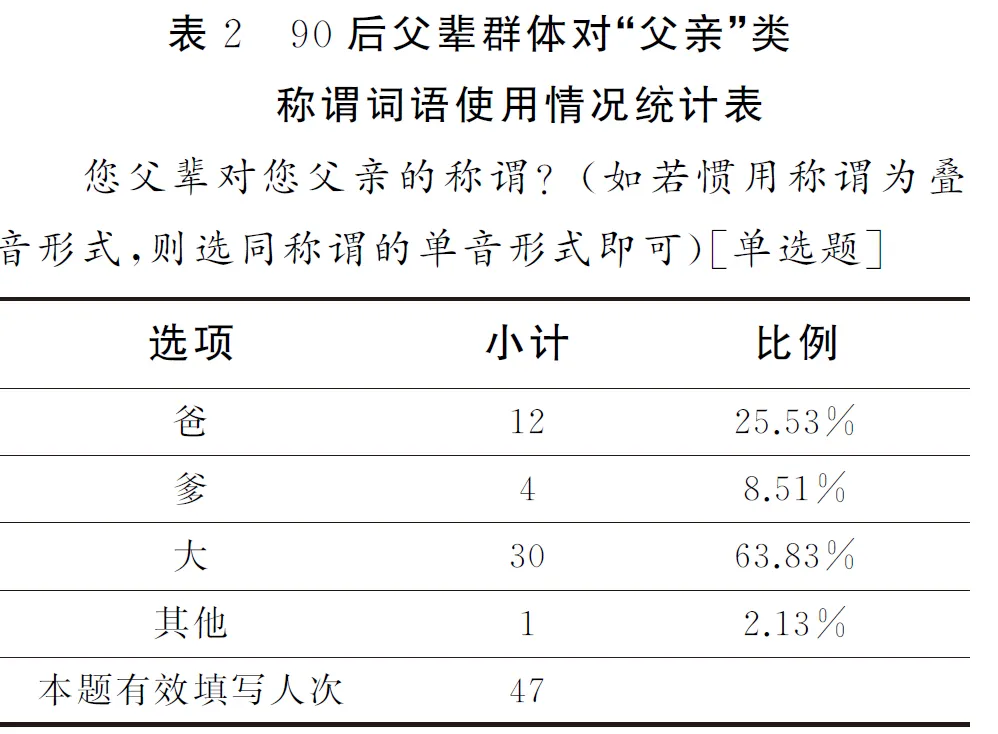

調查問卷中設置了兩個問題如表1、表2。這兩個考察問題力求直觀反映90后群體對“父親”類稱謂詞語的使用情況,并間接推理出90后父輩群體對“父親”類稱謂詞語的語言使用情況,從而得出區域整體語言使用者對“父親”類稱謂詞語的使用情況。

兩個表格中的數據反映出兩代人對父親稱謂的差異。在90后群體對父親的稱謂中,“爸”占據89.36%,加上其他選項里“爸”的雙音節形式“爸爸”,“爸”稱謂已經達到90%以上,而“爹”和“大”則占比較小,二者之和僅為6.39%。90后父輩群體對父親的稱謂則呈現出截然不同的分布比例情況,這一群體對父親的稱謂為:“大”占據最大比例,達到63.83%,“爸”所占比例低于“大”,加上其他選項里“爸”的雙音節形式“爸爸”,總比例達到27.66%;“爹”所占比例為8.51%。也就是說,烏蘭察布地區在對父親類的稱謂中,二十世紀七八十年代出生的人口對父親的稱謂以“大”為主,“爹”次之,之后則呈現出一個過渡的態勢,“爸”逐漸被新出生的人口使用,并在90后群體中成為“父親”類親屬稱謂中的主要詞語。但仍然有相當大一部分人使用“爹”和“大”這兩個稱謂詞的,以本人所生活的內蒙古烏蘭察布市興和縣賽烏素鎮為例,90年代出生的很大一部分人口則主要是以“爹”作為對父親的稱謂的。21世紀以來,烏蘭察布地區方言中的“父親”類稱謂則實現了與共同語趨同的現象,“爸”占據了絕對優勢,在調查范圍內,并未發現21世紀以后出生的人口以“爹”或“大”為對父親的稱謂的案例。

除調查不同稱謂詞在不同年代的語言使用者所呈現出的差異外,我們還以烏蘭察布地區整體語言使用者人數為基準,全面分析了“爸、爹、大”三個主要“父親”類稱謂詞語在這一地區的使用比例差異情況。盡管本地區“父親”類稱謂詞匯系統呈現著“爸”取代“爹、大”的趨勢,但就目前來說,并非“爸”的使用人口最多。烏蘭察布城鎮人口106.12萬人,鄉村人口102.9萬人。而八十年代末以后出生的人口約占到總人口的1/3,“爸”稱謂的使用群體主要集中在這一群體當中;而八十年代末以前的人口則占到將近2/3,其中絕大部分使用的是“大”,一小部分為“爹”。總之,烏蘭察布地區方言中“父親”類稱謂詞語目前的使用比例排名應為,“大”高于“爸”,“爹”次之。

(二)造成不同稱謂詞語比例差異的原因

“語言隨著社會的產生和發展而產生和發展,語言隨著社會的死亡而死亡,社會以外是沒有語言的。因此要了解語言及其發展的規律,就必須把語言同社會的歷史,同創造這種語言、使用這種語言的人民的歷史密切聯系起來研究。”[2]

改革開放使語言接觸加深。二十世紀八十年代以前,區域的封閉性導致烏蘭察布地區與其他地區的語言接觸程度較低。八十年代末,隨著改革開放與城市化進程的推進,烏蘭察布地區城鄉之間以及與其他地區之間的商業、文化等相關方面的交往開始變得頻繁,語言接觸程度逐漸加深,方言中以“大”和“爹”為主的傳統“父親”類詞類系統的固定格局逐漸被打破,在共同語中有著更大影響力的“爸”也開始逐漸進入,并隨著開放程度的不斷加深,“爸”所取得的地位也越來越高。

新時期國家語言文字工作的推動也是促使烏蘭察布方言中“父親”類稱謂詞語系統發生較為迅速演變的一個重要原因。為了適應社會發展,加強語言文字工作,1986年1月國家教委和國家語委聯合召開了全國語言文字工作會議,規定了新時期語言文字工作的方針和當時的主要任務,其中最重要的是促進語言文字規范化、標準化,使語言文字在社會主義建設中更好地發揮作用。2001年1月1日《中華人民共和國國家通用語言文字法》開始實行,首次規定了普通話和規范漢字作為國家通用語言文字的法律地位[3]。“爸”作為普通話中的“父親”類稱謂詞語首先在書面語的層次上與烏蘭察布地區語言使用者得以接觸,八十年代末九十年代初的一些父母開始在新出生孩子的語言習得時期教導孩子喊父親為“爸爸”。同時,一些家長為了適應普通話通行的趨勢,讓孩子學好普通話,從而可以更好地學習,教導孩子改“大、爹”而稱“爸”。“爸”在口語中開始逐漸普及開來,新時期的烏蘭察布地區開始逐步朝著對“父親”稱謂的書面語與口語相一致的趨勢推進。

三、烏蘭察布方言中“父親”類稱謂詞語淵源、詞形考察

(一)淵源考察

1.“爸”類。關于“爸”的淵源之說,胡士云的《說“爺”和“爹”》和郭熙的《對漢語中父親稱謂系列的多角度考察》兩篇文章中基本保持了一致的觀點,即“爸”最早見于三國魏張揖所編撰的《廣雅》一書。《廣雅》中對“爸”的解釋為:“爸,父也。”在《玉篇》《廣韻》《集韻》以及《康熙字典》中都收錄有該字,且釋義基本相同。如《集韻》:“必駕切,吳人呼父曰爸。”在明清以前卻未發現有文學作品中使用“爸”的現象,清代后期才在一些白話小說中出現個別案例,如胡士云指出的《官場現形記》和《老殘游記》等作品中出現“爸爸”這一稱謂。此后文學作品中出現的數量逐漸加大,但未占據主導地位。民國時期的國語運動后,“爸”在漢語中的使用量才逐漸增多。以上的考察是基于漢語的整個歷時發展作的綜合研究,所以其對于共同語與區域方言的反映同樣具有一致性原則,“爸”在烏蘭察布方言中出現的較晚也符合這種語言事實。

2.“爹”類。“爹”的淵源考察較為復雜,“爹”最早應是見于《廣韻》,“爹,羌人呼父,徒可切。”《玉篇》《切韻》等漢字類工具書都已將此詞收錄在內。胡士云在《說“爺”和“爹”》一文中,論述了“爺”和“爹”的關系,并提出了“爺”和“爹”可能是同源詞,并認為它并非來自羌語,可能是屬于外來詞,但也沒有足夠的證據[4]。陳燕在《“爹”字二音考》中提出:“爹”字的兩個讀音反映了“爹”字的兩個淵源,徒可切來自于北方人對父親的稱呼,陟邪切來自于羌人對父親的稱呼[5]。郭熙對二者的研究做出了總結,也從社會語言學角度討論了“父親”稱謂詞,指出“爹”是在南朝及元以后逐漸替代了“爺”成為主導。根據這幾位學者的綜合考察,“爹”的起源大致有三種結論:一是源于外來詞,二是源于羌語,三是發源于北方漢族語言。也有學者提出“爹”字在漢語中的運用與翻譯佛經有著密切聯系,“爹”字到底源于何處,我們尚未得知。在古代漢語著作中“爹”在魏晉南北朝時期就已經出現,據考最早的文獻記錄應是《南史·始興忠武王憺傳》:“人歌曰:‘始興王,人之爹。赴人急,如水火。何時復來哺乳我?’”廣泛運用始于宋元時期,如宋朝話本《快嘴李翠蓮》中有:“爹慢起,娘慢起,不知天晴是下雨。”又《初刻拍案驚奇》中:“專為爹死了,娘需立個主意,撐持門面,做兒子的敢不依從?”現代文學在許多有方言色彩的著作中也有,如莫言《紅高粱》:“爹,俺娘的身子骨還硬朗吧?”可見,“爹”作為“父親”稱謂的例子是不勝枚舉的。在烏蘭察布等諸多方言區口語中仍然保留著“爹”,也是由于語言演變漸變性與不平衡性的綜合反映,從多方面佐證了其在漢語中“父親”類詞類系統中曾經是占有重要地位的。

3.“大”類。《金瓶梅》23回:“教你拿酒來你怎的?拿冷酒與你爹吃,原來你家沒大了。”“大”就是“爹”的意思。在現代文學著作中,“大”仍然有所體現,陜西著名作家路遙的著作《平凡的世界》,主人公孫少安、孫少平對父親孫玉厚的稱呼則有多處為“大”。郭熙教授指出,現在“大”一稱謂詞在西北地區呈片狀分布,實際上是具有可靠性的,山西、陜西的部分地區以及包括烏蘭察布在內的內蒙古西部地區仍是有多個方言片以“大”作為“父親”進行稱謂[1]。

(二)詞形描述

胡士云在《漢語親屬稱謂的方言類型——以“祖稱”與“父稱”為例》一文中,對所有漢語方言中“父親”類稱謂的詞形進行了綜合的考察與描述,見表3[6]。

表3 “父親”類稱謂詞形表

胡先生文章中的原表格還有“伯叔”類、“哥兄”類以及其他類的漢語方言中“父親”類稱謂的描述,在這里我們只討論烏蘭察布方言中“父親”類詞匯的詞形情況,故只截取了烏蘭察布方言所涉及的部分內容。胡先生對“爹”類、“大”類以及“爸”類三類詞的詞形列舉了重疊式合成詞、加前綴的合成詞、加后綴的合成詞三種結構類型。在烏蘭察布方言中,“爹”和“大”除單音節形式外,實際上只存在重疊式一種構詞形式,即“爹爹”,存在著以序數詞為“爹”前加成分的合成詞,例如:大爹、二爹、五爹等,這些詞同樣表示親屬稱謂,但并不是指自己的父親,而是指對自己父親的兄或弟的稱呼,相當于普通話中同等稱謂詞的“大伯”“二伯”等。“大”之所以具有多種異體字,和它始終沒有進入字典、詞典等工具書和在書面語中運用較少有著密切的關聯,一般來說,常用形式為“大”,“達”則次之。“爸”除單音節形式外,有重疊式“爸爸”和加“老”的前加式合成詞“老爸”兩種詞形,其他種類在烏蘭察布方言中沒有運用。

綜上所述,烏蘭察布方言中的“父親”類親屬稱謂在共時系統上與現代漢族共同語存在著較大的差異性,文章對不同稱謂詞的分布比例情況進行了綜合研究與描述,同時也對照形成這種差異的原因進行了多方面的剖析,但是針對這些稱謂詞的詞匯淵源則仍需要做進一步的考察和研究。

【 注 釋 】

①烏蘭察布市政府網.網址:www.wulanchabu.gov.cn.