吃食堂的歲月

吃食堂,意思是在食堂吃飯或吃食堂的飯。

文學家夏丏尊先生1930年寫過一篇風趣幽默的妙文《談吃》,言盡吃的方方面面,讓人讀而忍俊不禁。聯想翩翩之余,我也想說說吃食堂。

在我的生活中,吃食堂的時間幾乎占去了一半。最早是在小學吃食堂。我們小學實行寄宿制,吃住都在校里,兩個年級一個食堂。低年級食堂備有小飯桌和小凳子,飯點時,值日生先行一步,幫老師和阿姨做飯前準備,擺凳子、放碗筷,其他人則是排隊,從教室去食堂。到食堂了,需列隊、站好、唱歌,老師依據每個學生表現,決定各班進食堂的先后。用餐時,不許說話,需要添飯,舉手向阿姨示意。這種種情景如今想來覺得有趣,但在當時心中強烈的愿望卻是,何時才能吃飯不必受這些約束。星期天放假回家,家里有時不開灶,要到機關食堂吃臨時灶,需要提前登記。

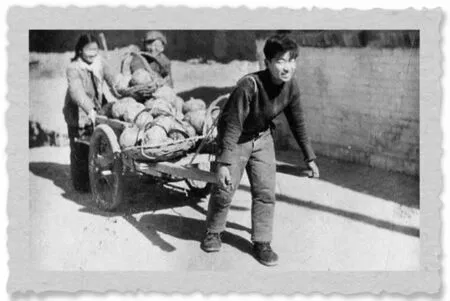

中學吃食堂就自由多了,一是去食堂不必排隊,盡可三五人一群,推搡打鬧著去;二是不必規規矩矩坐著,可以或站或蹲,端自己的碗吃自己的飯。事實上,即使想坐也沒凳子。十人一個吃飯組,有男有女,大家輪流做值日生。值日生從廚房把飯菜打回來,再負責把飯菜分到各人的碗里。三年困難時期,分飯是個敏感活,也是個技術活,因為人人都餓得不行,誰也不想少吃一口,所以稍有不慎,可能引起男同學不滿,而女同學這時往往會表現得大度,不那么一口口地計較。有的同學飯后不急著走,會等著,聽大師傅一聲喊:“添飯了!”于是拿上飯盆去,這樣可以多吃點。在中學吃食堂還有幫廚的義務,即輪流去食堂幫大師傅干活,包括運菜、洗菜、切菜等。這張照片就是我與同班同學朱一勤、李素珍幫廚,從菜窖往食堂拉苤藍時照的,拉車的人是我。

圖為作者(右一)與同學從菜窖往食堂拉菜。

大學吃食堂是另一種情景。大學食堂實行的是份飯制,憑票吃飯,一人一份,不管是男是女,高年級低年級,一樣的飯菜,一樣的分量。開飯時,大家依次排隊,先來后到,在入口處交飯票后,由食堂大師傅把飯菜、湯分別打入各人的餐具。如果下課晚了,或上課的教室距食堂遠,到食堂后,就得排長蛇一般的隊了,這往往讓人心煩。食堂按系分,不止一個,而且飯菜質量也有差別,但我們一般都老老實實吃自己系的食堂,不會東跑西竄,去吃人家的食堂。份飯不夠,可另花糧票、錢買機動票。買機動票的,多是低年級學生,而高年級的,似乎份飯就夠了。

工作了,單身時吃食堂。成家了,單位離家遠,午飯依然吃食堂。這時的重要變化,不是份飯,而是飯菜的品種也不再單一,可以依自己的經濟情況和飯量大小,自主地從幾種菜品中選擇,數量也由自己定。但排隊買飯絕對免不了,除非特有耐心,看著長長的隊伍,人們不免會牢騷滿腹,直至敲碗敲盆,而一旦某餐有平時不賣的飯菜,人們更是焦躁,大呼小叫,唯恐自己不能享口福。吃食堂大家最苦惱的是大師傅舀飯時的抖手,因為這一抖,飯菜的量必然會減少,所以有的人會多個心眼兒,盡量不排那愛抖手大師傅的隊。

歲月久遠了,想起來那些吃食堂的日子,我不禁感慨萬千啊。