創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)從增值稅角度探討再保理融資成本

吳鐸

【摘要】2021年全國“兩會”政府工作報告首次單獨提出“創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式”,解決實體企業(yè)融資難問題。而應(yīng)收賬款保理融資(以下簡稱保理)及再保理就是在諸多供應(yīng)鏈融資模式中出現(xiàn)的金融創(chuàng)新服務(wù)模式。再保理融資中的增值稅是否應(yīng)構(gòu)成再保理融資成本,對保理商的融資渠道選擇和保理業(yè)務(wù)定價影響較大。文章通過舉例,對保理商再保理渠道進行融資過程中增值稅是否應(yīng)構(gòu)成融資成本進行了分析并提出相關(guān)的建議。

【關(guān)鍵詞】金融創(chuàng)新;供應(yīng)鏈金融服務(wù);再保理;增值稅

【中圖分類號】F274;F832.2

供應(yīng)鏈金融是以降低供應(yīng)鏈融資成本、提升供應(yīng)鏈各方價值的金融創(chuàng)新。2020年9月,中國人民銀行、銀保監(jiān)會等八部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融、支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見》(銀發(fā)〔2020〕226號),明確供應(yīng)鏈金融的未來發(fā)展方向。在2021年全國“兩會”政府工作報告中,創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式更是被單獨明確提出。可以看到,中國的供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式將在解決實體企業(yè),尤其是中小企業(yè)融資難的問題,及在促進綜合融資成本下降中發(fā)揮更多的作用。

一、保理商再保理業(yè)務(wù)是國內(nèi)保理業(yè)務(wù)融資的法定渠道之一

供應(yīng)鏈融資是供應(yīng)鏈金融服務(wù)中的重要環(huán)節(jié),是把供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)及相關(guān)上下游企業(yè)作為一個整體,根據(jù)供應(yīng)鏈上企業(yè)的交易關(guān)系及行業(yè)特點等制定整體金融解決方案的一種融資方式。供應(yīng)鏈融資能夠解決供應(yīng)鏈上企業(yè)融資難的問題,是促進金融與實體的互動、提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效的重要措施。

作為供應(yīng)鏈融資中較為普遍的業(yè)務(wù)品種,保理業(yè)務(wù)是指有融資需求的企業(yè)將其應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給銀行或非銀保理公司等保理商獲得融資,由保理商提供融合資金融通、賬務(wù)管理、應(yīng)收賬款收取和壞賬擔保等的綜合性金融服務(wù)。保理業(yè)務(wù)是盤活企業(yè)應(yīng)收賬款、解決企業(yè)融資難問題的途徑之一。

從保理產(chǎn)品類型看,我國商業(yè)保理主要開展的是融資型的國內(nèi)保理業(yè)務(wù);根據(jù)提供保理服務(wù)機構(gòu)的不同,保理業(yè)務(wù)可分為銀行開展的保理業(yè)務(wù)及主要由商業(yè)保理公司等非銀保理實體開展的商業(yè)保理業(yè)務(wù);根據(jù)保理商是否承擔債務(wù)人的信用風險分類,保理可分為有追索權(quán)保理和無追索權(quán)保理。自2018年5月起商業(yè)保理公司同銀行保理機構(gòu)一起,共同接受銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“銀保監(jiān)會”)的監(jiān)管。

(一)商業(yè)保理業(yè)務(wù)的融資渠道

由于銀行在開展保理業(yè)務(wù)時要考核賣家的資信情況,并需要有足夠的抵押支持,還要占用其在銀行的授信額度,所以銀行保理商更適用于有足夠抵押和風險承受能力的大型企業(yè)。

商業(yè)保理公司開展保理業(yè)務(wù)時,相比賣家資質(zhì),更看重應(yīng)收賬款質(zhì)量、買家信譽及商品質(zhì)量等,因此更適合于中小微企業(yè)。

商業(yè)保理公司通常注冊資金規(guī)模較小,據(jù)2019年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)保理公司全行業(yè)的平均注冊資金不足9000萬元。資金規(guī)模是商業(yè)保理公司核心競爭力的重要組成部分,資金規(guī)模大小決定了商業(yè)保理公司可以取得應(yīng)收賬款的數(shù)量多少,融資渠道是否順暢成為了本身也是中小企業(yè)的商業(yè)保理公司開展保理業(yè)務(wù)的重要影響因素。與銀行等金融機構(gòu)不同,商業(yè)保理公司不得從事吸收存款和同業(yè)拆借等金融活動,2019年10月銀保監(jiān)會發(fā)布的監(jiān)管政策規(guī)范了商業(yè)保理公司的融資渠道,規(guī)定商業(yè)保理公司不得通過網(wǎng)絡(luò)借貸信息終結(jié)機構(gòu)、地方各類交易場所、資產(chǎn)管理機構(gòu)以及私募投資基金等機構(gòu)融入資金、不得與其他商業(yè)保理企業(yè)拆借或變相拆借資金。同時銀保監(jiān)會也明確了商業(yè)保理公司可以融資的渠道,包括向銀保監(jiān)會監(jiān)管的金融機構(gòu)融資,也可以通過股東借款、發(fā)行債券、再保理等渠道融資。

(二)商業(yè)保理商融資渠道存在的問題

受限于金融機構(gòu)評級機制和風險管控模型,金融機構(gòu)難以對注冊資本低、輕資產(chǎn)的商業(yè)保理公司提供大規(guī)模的授信與融資;商業(yè)保理公司多為新成立企業(yè),發(fā)行債券需要提供經(jīng)會計師事務(wù)所審計的近三年連續(xù)盈利的無保留意見審計報告,對尚不能滿足條件的商業(yè)保理公司來說,融資渠道受限;此外,有的商業(yè)保理公司還通過資產(chǎn)證券化進行融資,由于資產(chǎn)證券化的融資過程比較復雜,需要證券承銷商、信用增級機構(gòu)、信用評級機構(gòu)和投資人等多方參與,對商業(yè)保理公司提出了更高的要求,也增加了融資的難度。相比之下,再保理融資是操作流程相對簡單且參與主體較少的法定融資方式。

二、商業(yè)保理公司的融資稅務(wù)成本問題

商業(yè)保理目前未納入企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄中,需按照25%稅率繳納企業(yè)所得稅。此外,商業(yè)保理公司雖多為中小企業(yè),但自身很難享受中小企業(yè)優(yōu)惠政策,也未能適用金融行業(yè)對小微企業(yè)的政策扶持,這使得商業(yè)保理公司融資的稅務(wù)成本偏高。

目前保理商以再保理方式進行融資時,融資成本中包含了與融資利息相關(guān)的增值稅。再保理業(yè)務(wù)中增值稅是否應(yīng)構(gòu)成保理商的融資成本?增值稅因素對再保理業(yè)務(wù)有何影響?筆者通過案例進行說明。

案例分析:

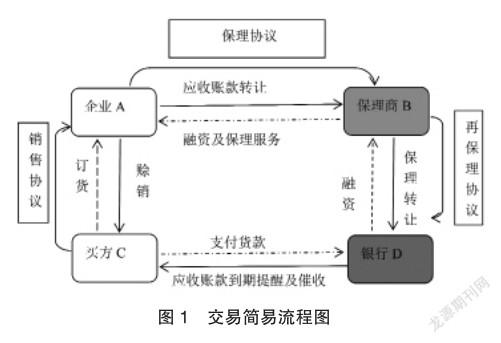

2020年1月1日,某企業(yè)A與保理商B簽訂無追索權(quán)的保理協(xié)議,約定轉(zhuǎn)讓A向C賒銷形成的應(yīng)收賬款債權(quán)及相關(guān)權(quán)利,金額總計9000萬元,該批應(yīng)收賬款的到期日為2020年9月30日。B在簽訂合同之日向A提供保理融資款9000萬元,并按季收取利息(含稅年化利率為5.50%,為簡化說明,本例不考慮手續(xù)費或管理費因素)。

2020年3月末,B向A收取保理利息并開具增值稅發(fā)票,票面金額為123.75萬元(9000×5.50%/4),其中增值稅7萬元[123.75/(1+6%)×6%]。

2020年4月1日,B與D簽訂了無追索權(quán)再保理協(xié)議,約定向D轉(zhuǎn)讓9000萬元應(yīng)收賬款及自轉(zhuǎn)讓日至應(yīng)收賬款到期日的原保理合同項下應(yīng)收賬款債權(quán)及利息收入等權(quán)利。合同簽訂當日,D向B提供融資款9000萬元,于6月末和9月末收取利息(含稅年化利率5.088%)并向B開具增值稅發(fā)票,兩次發(fā)票金額總計為228.96萬元(9000×5.088%/4×2),其中增值稅12.96萬元[228.96/(1+6%)×6%]。

本案例的交易簡易流程圖如圖1所示。

2020年6月末和9月末,B將從A收取的利息收入分別進行了會計處理,確認收入金額總計233.49萬元[123.75/(1+6%)×2],增值稅銷項稅額為14.01萬元[123.75/(1+6%)×6%×2]。同時,6月末、9月末,B向D累計支付利息支出金額共計228.96萬元,其中增值稅12.96萬元。

本案例中B應(yīng)該如何繳納增值稅?根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》規(guī)定:金融服務(wù)包括貸款服務(wù)、直接收費金融服務(wù)、保險服務(wù)和金融商品轉(zhuǎn)讓;一般納稅人購進貸款服務(wù)的進項稅額不得從銷項稅額抵扣。

觀點一認為,保理業(yè)務(wù)及再保理業(yè)務(wù)實質(zhì)上均為發(fā)放貸款并定期向融資需求方收取利息的交易,應(yīng)該按照金融服務(wù)稅目下的貸款服務(wù)征收增值稅,且融資需求方支付的融資利息不得抵扣進項稅額。因此,B在再保理融資中的利息支出不可以抵扣進項稅額,而應(yīng)是融資成本的一部分。

觀點二認為,B的利息支出對應(yīng)的增值稅是否應(yīng)作為融資成本需從增值稅征收的稅收立意出發(fā)予以考慮。增值稅是對商品生產(chǎn)、流通或勞務(wù)服務(wù)的新增價值征收的一種流轉(zhuǎn)稅,在本案例的交易鏈中,B通過再保理渠道融資所收到的不含稅利息收入和支付的不含稅利息支出之間的差額是增值額。所以,4月1日簽訂再保理協(xié)議后,B企業(yè)按照利息收入和利息支出的軋差計算繳納增值稅才符合增值稅的征收原則。

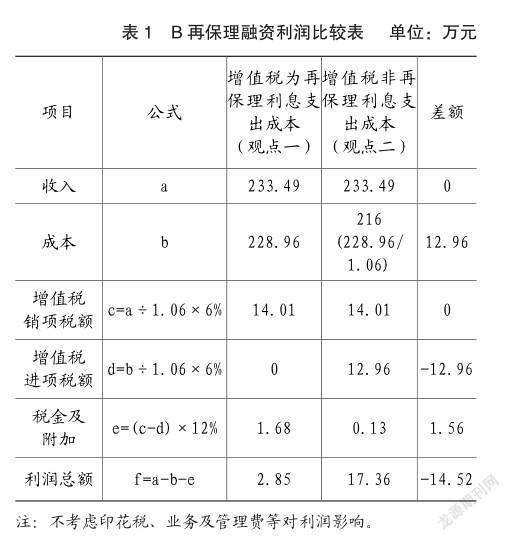

按照上述兩種觀點,筆者對B通過再保理渠道進行融資的利潤情況進行了比較計算,具體情況如表1。

通過表1比較計算可以看到,按照觀點一,當再保理環(huán)節(jié)支付的利息所對應(yīng)的增值稅作為融資成本時,B的利潤總額較觀點二計算的利潤總額少14.52萬元。當B預判無法通過與D進一步協(xié)商降低再保理融資利率時,為彌補再保理融資成本,B從開展保理業(yè)務(wù)之初,便需要考慮提高保理利息率,而這無疑增加了A的融資成本。

按照觀點二,考慮再保理交易鏈條中僅對利息收入和利息成本軋差形成的增值額繳稅,保理商B的融資成本大幅降低,這樣既解決了A和B的融資需求,又使B保有一定的利潤以支持日常運營。

基于以上分析,可看到增值稅是否構(gòu)成再保理融資成本對保理商的融資成本影響較大。由于目前尚未出臺允許再保理融資采取差額納稅的政策,當選擇再保理渠道融資時,為規(guī)避風險,保理商需要盡量提高需融資企業(yè)的融資利率,并協(xié)商降低與再保理商的再保理利率價格以尋求生存和發(fā)展空間。

三、政策建議

2020年,突發(fā)的新冠肺炎疫情對經(jīng)濟造成較大沖擊,國內(nèi)不少中小企業(yè)都面臨供應(yīng)鏈資金緊張問題,存在生存艱難的情況。國務(wù)院適時部署引導金融系統(tǒng)進一步向?qū)嶓w經(jīng)濟合理讓利1.5萬億,通過減費降稅等多項舉措切實為實體經(jīng)濟減負。立足新發(fā)展階段,中國金融業(yè)以深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線,持續(xù)推動實體經(jīng)濟融資成本穩(wěn)中有降。作為創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融模式之一的再保理融資,融資成本高的問題亟需解決。

(一)隨著保理業(yè)務(wù)發(fā)展及相關(guān)監(jiān)管制度體系的不斷健全,稅務(wù)部門適時配套跟進相關(guān)的稅務(wù)政策

目前國家尚未出臺與保理及再保理直接相關(guān)的稅務(wù)政策,地方稅務(wù)機關(guān)在再保理業(yè)務(wù)的稅務(wù)征收實務(wù)中探索了不同的稅務(wù)處理方法。比如,有的地方稅務(wù)機關(guān)將無追索權(quán)的再保理業(yè)務(wù)視同為金融商品轉(zhuǎn)讓,適用差額納稅的方法繳納增值稅;還有的地方稅務(wù)機關(guān),直接給予轄內(nèi)的商業(yè)保理公司所得稅及增值稅的稅收返還優(yōu)惠政策。但是,由于缺乏統(tǒng)一明確的再保理稅務(wù)政策,較多的稅務(wù)機關(guān)是從保理業(yè)務(wù)及再保理業(yè)務(wù)均為發(fā)放貸款并定期向融資需求方收取利息的交易角度出發(fā),對再保理業(yè)務(wù)按照貸款服務(wù)進行征稅且融資需求方支付的融資利息不得抵扣進項稅額,這使得原本是中小企業(yè)的商業(yè)保理公司的融資成本進一步增加。

近年來,銀保監(jiān)會通過加強監(jiān)督管理、穩(wěn)妥推進分類處置、嚴把市場準入關(guān)及優(yōu)化營商環(huán)境等系列舉措,促進了商業(yè)保理行業(yè)健康發(fā)展。隨著《中華人民共和國民法典》、銀保監(jiān)會《關(guān)于加強商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》等法律文件出臺,也有力推動了保理及再保理業(yè)務(wù)朝著規(guī)范化發(fā)展,這些都為稅務(wù)部門出臺保理業(yè)務(wù)的稅收政策提供了監(jiān)管基礎(chǔ),建議稅務(wù)部門能夠適時跟進保理直接相關(guān)的稅務(wù)政策,協(xié)同各監(jiān)管機構(gòu)共同促進保理行業(yè)的健康發(fā)展。

(二)保理稅務(wù)政策出臺需考慮與現(xiàn)行相關(guān)政策的協(xié)調(diào)統(tǒng)一

2017年,財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于建筑服務(wù)等營改增試點政策的通知》(財稅〔2017〕58號),對金融機構(gòu)開展貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的增值稅處理進行了如下規(guī)定:自2018年1月1日起,金融機構(gòu)開展貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),以其實際持有票據(jù)期間取得的利息收入作為貸款服務(wù)銷售額計算繳納增值稅。財稅58號文件生效的同時廢止了財稅〔2016〕36號文件中金融機構(gòu)之間開展的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)免征增值稅的條款。

在財稅〔2017〕58號文件發(fā)布之前,按照財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,辦理貼現(xiàn)的金融機構(gòu)(即第一手貼現(xiàn)人)對于一次性扣收的貼現(xiàn)利息全額繳納增值稅,當?shù)谝皇仲N現(xiàn)人將票據(jù)轉(zhuǎn)給后手的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)金融機構(gòu)(即第二手貼現(xiàn)人)時,第二手貼現(xiàn)人無須對轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息收入繳納增值稅(金融機構(gòu)之間開展的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)利息收入免征增值稅)。財稅〔2017〕58號文件發(fā)布后,第一手貼現(xiàn)人和第二手貼現(xiàn)人按各自實際持有票據(jù)期間的利息收入繳納增值稅,具體來說,第一手貼現(xiàn)人對于票據(jù)貼現(xiàn)人貼現(xiàn)之時扣收的貼現(xiàn)利息,需向票據(jù)貼現(xiàn)人開具貼現(xiàn)利息對應(yīng)的全額增值稅普通發(fā)票,待第一手貼現(xiàn)人進行票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)時,再按照貼現(xiàn)與轉(zhuǎn)貼現(xiàn)軋差后的金額計算繳納銷項稅。

較之于貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),保理和再保理業(yè)務(wù)在服務(wù)的業(yè)務(wù)屬性上有相似之處,均為將資金貸予他人使用而取得利息收入的業(yè)務(wù);兩者最大的不同之處在于貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的辦理主體都是金融機構(gòu),而保理和再保理業(yè)務(wù)不僅可在金融機構(gòu)之間開展,還可能在商業(yè)保理公司等類金融機構(gòu)或金融機構(gòu)之間開展。

為使保理商開展再保理業(yè)務(wù)時的增值稅處理更加符合增值稅的立意,建議稅務(wù)部門適時出臺相關(guān)稅收政策,參考關(guān)于轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的文件精神,允許符合條件的開展保理業(yè)務(wù)并進行再保理的企業(yè),按照其實際持有保理資產(chǎn)期間的利息收入和利息支出的軋差計算繳納增值稅。

四、結(jié)語

保理是與實體經(jīng)濟結(jié)合最為緊密的應(yīng)收賬款融資產(chǎn)品,中國擁有全球最大的保理市場,保理商通過再保理融資對于金融服務(wù)實體經(jīng)濟將發(fā)揮重要作用。2021年全國“兩會”政府工作報告明確提出了創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù),說明國家對供應(yīng)鏈金融服務(wù)在緩解中小企業(yè)融資難的問題上發(fā)揮的重要作用予以充分肯定。

隨著保理業(yè)務(wù)發(fā)展及相關(guān)監(jiān)管制度體系的不斷健全,建議稅務(wù)機關(guān)適時出臺相關(guān)稅務(wù)政策,解決保理業(yè)務(wù)通過再保理渠道進行融資所面臨的由于稅務(wù)政策原因?qū)е碌娜谫Y成本過高問題,允許符合條件的開展保理業(yè)務(wù)并進行再保理的企業(yè),按照其實際持有保理資產(chǎn)期間的利息收入和利息支出的差額計算繳納增值稅,以進一步促進保理業(yè)務(wù)在供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新中發(fā)揮更加重要的作用,持續(xù)助力金融讓利實體經(jīng)濟。

主要參考文獻:

[1]朱光海,馮宗憲.保理在中小企業(yè)融資方式創(chuàng)新中的應(yīng)用[J].Enterprise Economy.2006(4).

[2]鄭興東,曹方林.基于應(yīng)收賬款融資視角突破小微企業(yè)融資瓶頸[J].長春理工大學學報.2014(6).

[3]畢瑩,李鳴.淺析中小型企業(yè)應(yīng)收賬款融資存在的問題[J].遼寧經(jīng)濟.

[4]姚金樓,丁宏岳.中小企業(yè)應(yīng)收賬款質(zhì)押融資的實證研究[J].上海金融,2011(8).

[5]中國銀行業(yè)協(xié)會.中國保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2019-2020)[R].2019.