“叛逆者”的哲學

王升遠

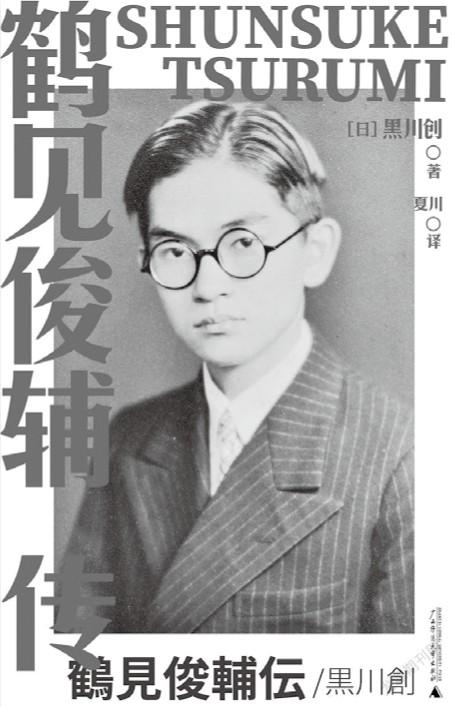

近些年來,國內引進了多部鶴見俊輔關于戰后日本思想和大眾文化的著述。作為戰后日本思想界的旗幟性人物,鶴見俊輔以93年的傳奇,折射20世紀日本知識分子的心靈秘史。

“不良少年”的思想與行動,何以塑造戰后日本?

1973年11月6日,日本“公共外交先驅者”、作家鶴見祐輔(1885—1973)的告別禮拜,在普連士學園講堂舉行。“除了親屬以外,貴格會信徒、越平聯人士、官員、律師、作家乃至舉著太陽旗的右翼白發老人也共聚一堂。這個光景好像正映照出鶴見祐輔的人生。”而事實上,在長女鶴見和子看來,作為職業政治家,父親的功績幾乎為零,但卻“笨手笨腳偏愛做”。如此說來,對于逝者及其家族來說,告別儀式上的“點睛之筆”應是宮內廳使節捧著 “勛一等瑞寶章”的出現,這似乎是對祐輔一生的至高褒獎,也是這位出身平民的政治家生前熱望之榮光。

然而,讓在場親友和為此事奔走的議員們始料未及的是其長子鶴見俊輔(1922—2015,日本戰后思想家)的反應——本應起身恭迎的他,卻巋然不為所動,“雖然臉色未變,但他對故意撞上這一儀式派來使者這件事感到憤怒”。——《鶴見俊輔傳》(2021)的作者黑川創所生動呈現的葬禮劇情,可謂是鶴見父子一生性情、際遇與政治選擇的絕佳寫照。

盡管對祐輔的政治人生并未用力提攜,但在其背后,岳父后藤新平(1857—1929)在日本政界的人脈資源與影響依然是不可小覷的。可以說,后藤與鶴見父子之間是政治家褪色、思想家凸顯的三代;當然,這不僅是際遇,也是“選擇”。在接受小熊英二和上野千鶴子采訪時,俊輔明言,家世背景對自己而言乃是其思想與行動“方法以前的方法”,他強調,“對我來說哲學的原型就是我自己的家庭關系,我跟我父親、我媽媽的關系。這已經是我的思想的根了”。可以說,家庭原本就是最小單位的政府,是國家的投射和隱喻,對于這一政治家族來說便更是如此。明治、大正時期的政界大鱷后藤新平的長袖善舞,對于俊輔而言畢竟只是朦朧稀薄的幼時記憶,但父母的作用則是具體可感的。當祐輔直接挪用了伊藤博文的原名“俊輔”為其長子取名時,他不會想到自己過剩的精英野望卻成了后者一生不可承受之重負。

不同于在貴族院中擁有永久席位的后藤新平,在子女眼中,鶴見祐輔表里不一的偽善性格,實則是政治資源先天不足、只能在公共空間中搶占風頭的大正“選舉政治”之產物。事實上,祐輔主張的 “新自由主義”正是一套讓人“一言難盡”的觀念,是在日本國家利益與自由主義之間的微妙平衡,在太平年代猶可左右逢源,隨著昭和日本與國際社會齟齬日甚,這套有違同一律的話術揆諸現實,便顯得左支右絀,祐輔最終走向國家主義的結局也不難想見。

在日本政治史和思想史研究中,“轉向”特指昭和初期以來,在《維持治安法》這一官方權力之壓制下,共產主義者、社會主義者放棄之前的思想信仰的事態。1933年,后藤新平家族的近親、日共早期領導人佐野學在獄中發表“轉向”聲明,這一標志性事件對日本的左翼運動產生了巨大而深遠的影響。而在《戰爭時期日本人精神史》中,俊輔卻以作家伊藤整為例,言及戰時自由主義者的轉向及其戰后反思,其背后則應是對乃父政治人生的深刻感知與剖析吧。他將對 “轉向”的思考從特定時空、特定群體的案例推向了更為普遍的層面,將其定義為“由于國家強制力行使的結果,造成個人或個人所屬集團發生思想上的改變”。

在俊輔眼中,父親的政治活動與家庭生活之間存在著奇妙的二律背反:在家庭內部,他一直是有著明顯左翼傾向的子女之見解的支持者;而一旦出了家門,作為政治家處世,卻又對軍隊及其權勢不斷妥協。作為政治家、思想家的父親這種政治與生活割裂、言行不一的舉止,構成了俊輔在戰后所推動的“轉向研究”之問題意識原型。戰爭的終結卻并不意味著“轉向”問題在思想與政治層面已獲得了解決,它也并不是一個獨屬日本的政治和思想問題,作為一種思想資源應該為今人所共享,至今亦值得我們反復回到歷史現場予以追問和省思。

然而不同于他人,無論是佐野學抑或是鶴見祐輔,這兩位分別代表了日本馬克思主義者和自由主義者轉向的旗幟性人物都真實地存在于俊輔的家族之中;職是之故,對他而言,轉向的問題不唯是單純的思想史課題,更是其生活、生命中繞不過去的人生命題。轉向研究在俊輔一生中的地位舉足輕重,以至于在被問及一生之代表作時,他首推《轉向》三卷——盡管那并不是他的獨著。

較之于父親的表里不一,母親愛子卻是一位“全心全意地堅持言行一致、自我奉獻的正義人士”,同時又是一位絕不容許撒謊的人。就如同俊輔在《我的母親》中所坦陳的那樣,“如果很真誠,她最終又什么都可以原諒,這可能并不算是完善的思想,但對我來說卻是精神的故鄉”。據此,小熊英二敏銳地洞察到,在轉向研究中,俊輔對撒謊變節者的不寬容可能是母親人格潛移默化的影響所致。在言行一致、樂于奉獻的意義上,他后來的人生與其母的行事風格極為相似。

盡管如此,母親嚴厲的管教風格讓他意識到被愛是一件辛苦的事,在其對立面,自己試圖保有做壞事、做壞孩子的自由;同時,也讓他對以“正義”為名的加害性產生了警惕,尤其當它與“權力”集于一身,更可能引發嚴重后果。這使其一生都遠離宗教性質的組織和團體,在《期待與回想》中他將此稱為“作為惡人的自我定位”。

父親最終把“反對日本文部省的教育方針”“反對日本社會”“有了所有成為混混的品行”的鶴見俊輔送到了美國,這位在家庭和國家雙重意義上的叛逆者考進了哈佛大學。

黑川創在描述俊輔的哈佛留學生活時,特別提到了他與該校遠東語言系主任葉理綏教授的交往,并將二人交往描述為同為漂泊者的情感靠近。較之于因俄國革命而流亡世界各地的真正漂泊者葉理綏,俊輔自然算不上真正的“漂流民”,他身邊還有姐姐和子以及終生亦師亦友的重要存在——經濟學家都留重人的守護和指導,他走上強調通過生活驗證思想之真理性的實用主義哲學道路,也與后者的建議直接相關。在我看來,這一選擇中還有個可能被忽略的因素,那就是父親祐輔的潛在影響。在魯迅譯介的《思想·山水·人物》中,祐輔便有文直言:“一面因著社會一般的切望,書齋生活者應加反省;而一面也應該造出使思想家可以更容易地和實社會相接觸的社會來。”

而俊輔最終離經叛道、走上了反思乃師卡爾納普實用主義哲學道路的催化劑,正是走出書齋、告別“第一病”(“靠學習去拿第一的人,除了當第一之外就沒有其他的追求”)之后的戰爭經驗。1942年6月,他乘坐日美交換船離開美國返回日本,隨即加入了海軍,再次海外漂泊。從軍經歷,讓俊輔意識到其在美國所受的學術訓練與現實狀況之間發生了嚴重的偏離,“把自己作為方法”的實踐,讓其開始對哈佛習得的知識體系產生了動搖。他從邏輯學者卡爾納普那里學到的是建立在精確的邏輯實證主義基礎上的哲學,它始終是將解決了的問題作為對象、精選可證偽的命題。然而,就如黑川創所言,“在圍繞戰爭的諸種現實中,沒有與這種精確性相呼應的東西”。另一方面,卡爾納普的命題分類法受到了康德分類法的支持,俊輔也曾一度沉迷于康德分割善與真的方法,然而哲學“圈外人”都留重人卻提示他,“是我的話,就從惡出發”。

事實上,俊輔對于“惡”的自覺與那場席卷全球的戰爭有著顯在的關聯。墮落、邪惡不再是單純的哲思對象,而是時時迫近、無可逃避、可知可感的日常,它要求局中者“毫不猶豫”地做出抉擇——戰火中沒有道德完美主義存續的空間。在東南亞戰場上,對俊輔最大的考驗、也是讓其獲得哲學“重生”的現實契機,或許就是性和生死。由于青少年時代的兩性經驗,使他對憑恃國家、軍隊之“力”與女性發生關系的行為心懷抵觸,盡管在個人層面他可以通過克己之道維持內心秩序,但在雅加達的海軍武官府,一旦被上級命令“找個女人”,他也只能照做;當被命令“殺了他”,就會不說廢話地殺了他。

當然,他不僅是阿倫特意義上“平庸的惡”之施行者,時而也會淪為“惡”的加害對象。在軍隊中,將俊輔當做不容赦免的私刑對象者,多是堅信戰爭信念的年輕人、優等生;這讓他深刻地感知到,這些充滿上進心的“純粹”或“正義”,對于沒有滿足其標準的人來說,意味著何等的暴力。而在軍隊里,暗中保護了他的卻是沒有出頭之日的老兵——作為軍人而言,他們自然是劣等生。從軍經歷讓俊輔意識到了“純粹”“正義”的加害性,意識到善與惡、加害與受害、正義與非正義這類二分法的虛妄,意識到這些人為制造的概念不過是一套“不自由的制服”,甚至于在他那里,美國對于日本而言也始終是個難以精確界定善惡的國家。

此外,在對卡爾納普的反思中,還有一個重要的機緣——閱讀泰戈爾的《人生的親證》,這是俊輔在昭南島舊書店中的意外收獲。在此書序言中,泰戈爾指出,從印度傳統教義體驗中浮現出的有生命的語言,其意義永遠不會被某一邏輯闡釋體系詳盡無遺地闡釋清楚,只能通過每個人的生活經歷不斷予以說明,并在新的發現中增加它們的神秘。泰戈爾的這種接近于無限的認知連鎖論,有效彌合了符號論與現實世界之間的裂痕;這種哲學意義上的“重生”,刺激俊輔在從爪哇返國前,即已著手寫作其最初的小書《哲學的反思》。與泰戈爾的相遇,使俊輔從“被造出來的人”逐漸走向了“創造的人”。

戰后的1950年,鶴見俊輔出版了其第一本大作《美國哲學》,旨在重構“實用主義”。他批判性地繼承了皮爾士、奧托、霍姆斯等人的哲學觀念,探索實用主義的“日本自生”之路,強調可錯、開放、介入、行動、聯動,將“每個人的哲學”視為工作目標,號召“各行各業涌現出討厭哲學的同人,一起將錯誤變成正確,成為打倒哲學運動的有生力量”。在此書中,俊輔在秉持文學精英主義的龐德之外,還關注到“愛默生、梭羅、惠特曼三人,都強烈主張他們的作品與民眾日常的對話中的連續性”。戰后這位哲學的解構者飭力主導創辦《思想的科學》雜志、倡導“庶民列傳之會”工作和生活記錄運動、領導“轉向”共同研究、參加“無聲之聲”游行和“越平聯”(“給越南和平!公民聯合”之簡稱)等運動,皆可視為其哲學重生后的日本實踐。

在俊輔自美返日的交換船上,發生過一次千人左右的大規模“轉向”。這讓他深刻意識到,轉向并不是單單發生在上一代政治家、知識人身上的歷史問題,也是會隨時發生自己身邊、同代人之間的現實問題。事情起因于當時有一個女學生問,軍人在美國有直接拒絕服兵役的運動,在日本是否也可以談論這類話題,結果被換乘前毫無國粹主義思想的留學生們群起而攻之。俊輔意識到:經過兩個半月的航行……集體中,還是這些人,誰也沒有換,但下船時與上船時完全判若兩人,出發時和到達時完全不同,這是1500人的動態社會學的實例。

這是從一個國家跨越到另一個國家的航海之旅,亦是跨越兩種文化的航海之旅。大部分人包括學生都從一種語言切換到了另一種語言。當然,這種語言的轉換,不僅是從英語轉換為日語,可以說,這便是學生們集體換了一身名曰“日本”的“制服”。在同行者中,卻有一位讓他深感欽佩和啟發的異類——數學家角谷靜夫。乘船途中,俊輔迎來了自己的20歲生日,角谷為此向海里投了一個漂流瓶以示紀念。他沒有使用英語或日語,而是將自己發現的定理寫了下來、放進瓶子,并表示若能與火星人交流,他就在地面上畫個大大的三角形,把表示畢達哥拉斯定理的符號也寫進去。這讓人想到恩斯特·卡西爾在《人論》中的說法:“幾乎沒有一個句子——數學的純形式的句子或許例外——不帶有某種情感或情緒的色彩。”鶴見發現,角谷及其寫下的定理,便是超越了政治立場、民族認同且不被特定語言體系束縛的存在。

就像小熊英二指出的那樣,畢達哥拉斯定理、日常用語都是超越了民族多樣性,是人類所共通、共享的。肇端于明治時期的日本近代文化民族主義發展到昭和前期,已在軍國主義政府的著意操控、強化下登峰造極,學術界、思想界也參與到了各式文化/國民性獨特論、國體優越論的知識生產。1945年日本戰敗、軍國主義破滅,1946年俊輔出版了戰時即已著手寫作的《哲學的反思》。書中,他在批判了戰時泛濫的“符號使用法”、殖民地壓迫之同時,提出了自他聯結所必要的“同情”——即在承認別人與自己不同的基礎上,與其發生共鳴,進而產生連帶感。

如小熊英二所言,與畢達哥拉斯的三角形一樣,俊輔眼里的“大眾”也只是“‘大千世界共同存在的諸多因子’的別名”,它不受語言、國籍、民族、階級、信仰等的規定和羈絆。他試圖以戰時日本對亞洲諸民族的壓迫為批判對象,樹立一種包容開放的國際精神、同情心和同理心,據此確立“與世界重新結合的方法”,找到一條經由民族主義通向國際主義的道路。事實上,俊輔倡導“越平聯運動”、援助美軍越戰逃兵、發起營救韓國詩人金芝河的運動等,都在這一“超越國界的市民”之觀念的延長線上。我將此視為一種聯結世界的求同“接口”,它不僅試圖為日本確立戰后重建應有的“人本位”取向,也為其提示了一條重返國際社會的宏闊的道路。

近年來,鶴見俊輔的著作在國內多有譯介,他的主要作品《戰爭時期日本精神史》《戰后日本大眾文化史》等都已被譯入中文讀書界。有趣的是,俊輔的本業是實用主義哲學,他的代表作之一的《美國哲學》等卻鮮見問津者。在中國,他并不是作為一位美國哲學研究者被理解的,而是作為一位活躍在戰后的日本思想家被接受的,這本身便是一個值得注意的問題。俊輔的一生似乎都是以邊緣消解中心、以惡反觀善、以大眾挑戰精英、以“黑社會道義”破解“理性判斷”、以經驗重審“超自然”、以生活省思哲學。他并不是一個建構者,在戰爭與革命的“短20世紀”,他始終是主流、正統、精英、權威、強者的叛逆者和挑戰者。

哲學家即為愛智者,據說以此自稱的蘇格拉底就對那些以“智者”自居的人極為反感。從這個意義上來說,俊輔的一生實則就是在哲思與生活、觀念與行動、抽象與具象之間不斷循環往復和追尋的一生,直至“老聵”。年輪對他而言,也并不構成自我圣化的資本抑或認知更新的屏障,“他有一種智性野心,試圖將‘老聵’作為一種方法,通過記錄日日的碎片,再次參與新的冒險。現在的自己,或許在那里能夠遇到尚未意識到的自己”。而這不正是一種徹底的哲學家姿態嗎?

《鶴見俊輔傳》的作者黑川創是一位自其父輩起便與俊輔交厚的小說家。知人論世是知識分子精神史研究的重要前提,在直到2015年俊輔去世的半個多世紀中,作者與傳主之間始終保持著亦師亦友的親密關系。從生活到行動、從個人到家族、從家族再到國家,黑川以大量的史料,帶著同情與理解,以小說家所獨有的文學才華寫作了一部可讀性極強的傳記,我們可以從中窺見鶴見俊輔的個人史,以及以其家族的人事網絡為紐帶而鋪展開來的日本百年史。同時亦須注意,黑川固然抓住了俊輔人生中的兩個重要關鍵詞——生活與行動,并基本以此結構篇章,但作為一個重要思想家,俊輔與每個時代議題、思想界敵友之間復雜交錯的知識聯結自然也是斷不容忽視的。從這個意義上來說,小熊英二的《“民主”與“愛國”》中關于鶴見俊輔的相關討論,以及他與上野千鶴子對俊輔的訪談——《戰爭留下了什么》,皆可拿來并讀。在這本訪談錄的后記中,上野描述了訪談現場的情形:兩位有備而來且話鋒犀利的訪客與俊輔的“對話中常常出現充滿苦澀凝滯的沉默。鶴見先生仰面向天,擠出話來講”。這種刺到痛處、撓到癢處、直指盲點的緊張感,對理解戰后日本的思想生態是不可或缺的口述史文本。我想,擁有黑川創和小熊英二這兩位知己,鶴見俊輔是幸運的。