知其不可譯而譯之

摘要:中國戲劇是一種多元素的綜合藝術形式,對傳播中國文化、講好中國故事具有重要作用。外譯中國戲劇可以向世界展示中國悠久的文化,增加了海外民眾對中國文化的認同感和親近感。然而對于戲劇的翻譯研究,相較于其他文體而言,難度系數大,且鮮有人問津。本文以元雜劇《竇娥冤》的兩個英譯本為研究對象,對比分析這兩個英譯本在面對“不可譯”文化負載詞時,采取何種翻譯方法,探討戲劇翻譯的策略,以期為日后的戲劇翻譯提供參考。

關鍵詞:戲劇翻譯;《竇娥冤》;文化負載詞;翻譯策略

一、引言

中國傳統戲劇具有深厚的文化底蘊和獨特的藝術性,中國戲劇的對外傳播已成為擴大中華文化國際影響力的重要手段之一。當今世界存在各種文化差異,為跨文化交際帶來不少挑戰。翻譯作為一種跨文化交際活動,最大的挑戰就是如何將源語中獨特的文化元素傳遞到目的語中。在漢英翻譯實踐中,文化負載詞通常具有一定的不可譯性,對于譯者而言是一大挑戰。所謂文化負載詞又稱文化內涵詞,這類詞承載了豐富的文化內涵,且只存在于源語文化中,在譯語文化中空缺。戲劇中帶有中國特色的文化負載詞,因無法找到英語對應詞,在翻譯時就成為了難點。本文將比較元雜劇《竇娥冤》的兩個譯本,試探討文化負載詞的英譯策略。

《竇娥冤》為元代戲曲家關漢卿創作的雜劇,原名為《感天動地竇娥冤》,現存中文版本有《元曲選》、《古名家本》和《元人雜劇全集》等。全劇共有四折一楔子,講述的是女主人公竇娥的悲慘故事。竇娥為無賴陷害入獄,被昏官下令處斬,她在臨行前許下三樁誓愿:血濺白綾、六月飛雪、亢旱三年。而后這三樁誓愿都得以實現,竇娥的冤屈也得以平反。關漢卿借此戲表達了他的情感認識,通過“竇娥”表現官場的罪惡現象,對黑暗社會進行揭露和批判。《竇娥冤》作為較早被翻譯至西方國家的中國戲劇,現存有不同的英譯本。如,1925年,美國波士頓小布朗公司出版的《中國戲劇》收有《竇娥冤》第三折的節譯文;1958年,楊憲益與妻子戴乃迭合譯了《關漢卿戲劇選》,其中收錄了《竇娥冤》的全譯文;1972年,劍橋大學出版了時鐘雯的全譯文《感天動地竇娥冤》;同年,翻譯家劉榮恩、美國華裔學者楊富森等人也都對《竇娥冤》進行了翻譯;更早些,在1821年,英國外交家斯湯東翻譯了清朝時期的《異域錄》,其中有《竇娥冤》的劇情概要。

二、《竇娥冤》中文化負載詞的英譯策略

(一)中國文化負載詞的英譯

文化負載詞是指某種民族所特有的蘊含豐富社會文化意義的詞語,如,事物的詞、詞組和習語,這些詞匯反映了這個民族在漫長的歷史發展中積累的、不同于其他民族的、獨特的表達方式。中國文化負載詞是中華民族文化的體現,譯者應謹慎翻譯這類詞語,采取最恰當的處理方法,傳播好中國傳統文化。筆者認為,在翻譯文化負載詞時,應采取異化為主,歸化為輔的翻譯策略,以最大限度地體現中國文化特色,傳播好中國文化,幫助中國文化走出去。當然,異化翻譯可能會使譯文有些難以理解,對此我們可以采取增加注釋的方法對譯文進行補充,在一定程度上彌補理解上的損失。

對于《竇娥冤》中文化負載詞的英譯,筆者對比分析楊憲益、戴乃迭的合譯本與時鐘雯全譯本,總結出文化負載詞的幾個處理方法,如音譯、直譯、加注和意譯法。這幾個翻譯方法主要是以異化為主,有些添加了注釋,以增加目的語讀者對原文的理解。還有少數難以處理的文化負載詞采用了意譯的方法,使譯文歸化,避免譯文過于復雜,增加譯文的流暢性。

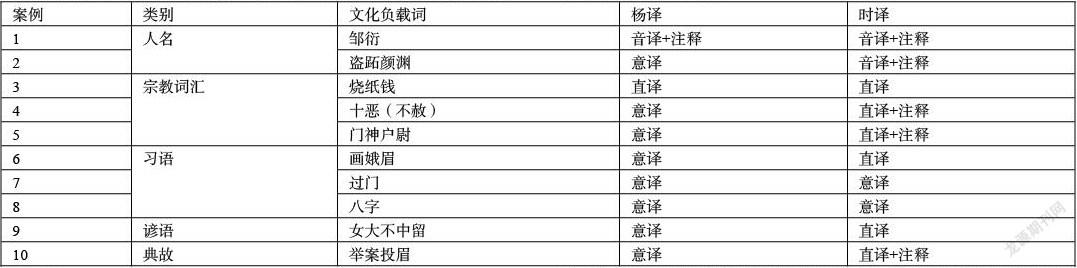

(二)《竇娥冤》中文化負載詞英譯案例

《竇娥冤》現存許多不同中文版本。楊氏夫婦和時鐘雯參照的中文版本不同,楊氏夫婦中文參照文本是《古名家本》,而時鐘雯參照的是《元曲選》。《竇娥冤》中涉及大量的文化負載詞,包括人名、宗教詞匯、習俗、諺語和典故等。筆者從中選取了一下10個案例,并總結了楊氏夫婦和時鐘雯的翻譯策略,如下表。

例1:

霜降始知說鄒衍,雪飛方表竇娥冤。

(《古名家本》竇娥冤第三折)

楊氏譯:

Once Zou Yan caused frost to appear:

Now snow will show the injustice done to me!

你道是暑氣暄,不是那下雪天;豈不聞飛霜六月因鄒衍?

(《《元曲選》》竇娥冤第三折)

時譯:

You say that hot summer is not a time for snow.

Have you not heard that frost formed in June because of Tsou Yen?

此處引用了“鄒衍”的典故。該典故講述的是:戰國時期,燕昭王姬平邀請齊國杰出人物鄒衍等幫忙處理國事。燕國的官員對此感到不滿,便在燕王面前進讒言,鄒衍被冤入獄,當時雖處于六月卻天降大雪。于是“六月飛雪”就被用來比喻某人含冤。此處引用了六月飛雪的典故來表示竇娥的冤屈。楊氏夫婦和和時鐘雯在翻譯中都采用了音譯加注的方法。將“鄒衍”這個人物翻譯成“Zou Yan”和“Tsou Yen”來保留原文的異質性。同時,楊氏夫婦在尾注中簡要介紹了鄒衍這一歷史人物,時鐘雯也提供了腳注,以彌補小說讀者的文化空缺。這樣讀者就可以更好地了解“鄒衍”這個歷史人物,了解六月飛雪的典故,從而對故事的內容能有更深刻的解讀。

例2:

……,可知道錯看了盜跖顏淵。

(竇娥冤第三折)

楊氏譯:

And confuses the wicked with the good!

時譯:

But how they have mixed up Bandit Chin and Yen Yian!

例2中,“跖”和“顏淵”都是春秋時期的人物。盜跖是春秋時期與孔子同時期的一個山大王,是一個聲名狼藉的強盜,也是當時反對貴族的領軍人物。而顏淵是孔子最賢能的弟子,勤奮好學,品行端正。楊絳用“the wicked”和“the good”來代表“盜跖”和“顏淵”,采用了意譯的方法,讓讀者能理解原文表達的內容。相反,在時譯本中,為了保持原文的語言特點,保留中國的典故,時鐘雯將這兩個名字進行了音譯。此外,楊氏的翻譯也沒有關于這個典故的進一步信息,但在時譯本中加了腳注。在文化空缺的情況下,讀者可以通過腳注提供文化信息,讓讀者全面理解其內涵,領略異域文化之美。

例3:

燒不了的紙錢,與竇娥燒一陌兒。

(竇娥冤第三折)

楊氏譯:

....and if you have paper money to spare, burn some for me,....

時譯:

...and if you have paper money to spare, burn for me.

“紙錢”是指信奉鬼神之人燒給死人、鬼神的銅錢形紙片。魏晉以來佛教就在中國盛行開來,佛教傳入中國宣傳靈魂不滅和因果報應,佛教認為在喪事中燒紙錢可以超度亡魂,祭奠死者。在楊氏和時鐘雯的翻譯中,都是采用直譯。這是保持原文的異質性,幫助讀者熟悉中國文化。然而,在兩種譯法中,都沒有對漢語文化中的這個詞進行解釋。因此,要讓讀者對原作有一個深刻的理解并欣賞有些困難。

例4:

這藥死公公的罪名,犯在十惡(不赦)。

(竇娥冤第三折)

楊氏譯:

To murder one’s father-in-law is one of the unpardonable crimes;

時譯:

To poison one’s father-in-law is one of the ten unpardonable crimes.

成語“十惡不赦”指中國封建王朝為了維護專制統治,規定有十種重大犯罪不能赦免。如今,十惡不赦是用來描述任何一個不可原諒的罪行。這個成語,從本質上講,是佛教的一個概念。據說做好事的人會有好結果,做壞事的人會有壞結果。罪惡是不能原諒的,應該受到懲罰的。這個概念的目的是鼓勵人們去做好事,去善待他人。

在這個案例中,楊氏使用意譯法處理成“the unpardonable crimes”,時鐘雯的譯文則運用了直譯法處理成“the ten unpardonable crimes”。讀者在這個故事中可以得到竇娥犯了不可原諒的罪行的信息,但他們不知道這個罪行在中國古代社會的嚴重程度。楊譯本中沒有對這個詞做進一步的解釋,以幫助讀者更好地理解這個詞以及它在中國文化中的內涵。相反,時鐘雯在譯本中加入腳注詳細解釋了罪行,列出了十項不可饒恕的罪行,目的語讀者可以更好地了解和體會中國古代文化。

例5:

門神戶尉不放我進去。

(竇娥冤第四折)

楊氏譯:

Now the door-gods will not let me pass.

時譯:

The door-guards will not let me pass.

例5中,“門神戶尉”指的是正門上所貼有守護作用的神畫像。除夕之夜,人們在門框上貼上門神,希望闔家平安,在新的一年里好運連連。這是一種中國民間習俗。這個習俗起源于唐太宗時期,當時唐太宗病得很重。他懷疑他的病是鬼魂引起的。因此,秦叔寶和尉遲恭在皇帝的允許下,前去守衛宮殿。結果,唐太宗病就大愈了。后來,太宗皇帝下令將二人畫像貼在宮外的桿子上,保護整個宮殿。普通人通常會在除夕夜的時候在門框上貼秦叔寶和尉遲恭的照片,讓家人遠離鬼魂,并祝愿整個家庭好運。因此,秦和尉遲后來被老百姓稱為門神。

在楊譯本中,他將門神的神翻譯為“gods”,這個詞強調西方的上帝;而在時鐘雯的翻譯中,門神的神被翻譯為“guards”,更強調護衛的意思。由此可見,楊氏的意譯策略更注重目的語讀者,而時鐘雯的直譯則更注重源文化與此同時,時鐘雯在腳注中簡單介紹了這個術語,即中國用來貼在門上的左右兩個護衛的畫像,用以避邪。

例6:

劃產的你巧畫娥眉成配偶,……

(竇娥冤第一折)

楊氏譯:

How can you paint your eyebrows and remarry?

時譯:

How can you paint your eyebrows fine to make another match?

在例6中,“畫娥眉”指的是在漢代張敞的故事。據《漢書》記載,張敞雖然非常的有才,在朝廷之中也受到了很多大臣的敬重。但是他為人比較的不拘小節。他經常在家給自己的妻子畫眉毛,他畫的眉毛非常嫵媚,久而久之,夫妻之間這么點小事就在長安城流傳開來。后來這個詞被用來形容夫妻之間的愛情。楊氏將此翻譯成“paint your eyebrows”,采用了省譯法,將“娥”這個字省去;而時鐘雯用形容詞“fine”來表達,更靠近中國表達“畫娥眉”。顯然,楊的采用意譯的翻譯策略,使譯文更接近目的語讀者。而時鐘雯采用直譯的策略,保留原文了的異質性。

例7:

今日就都過了門者。

(竇娥冤第一折)

他如今只待過門,.....

(竇娥冤第一折)

楊氏譯:

..., and today can be the wedding day.

時譯:

Child, he is waiting to get married.

“過門”是中國傳統婚禮的表達方式,這意味著新娘嫁入新郎家。當新娘到達新郎家,跨進門檻時,她就是新郎家的一員。在中國文化中,跨過門檻的過程通常被稱為“過門”。這里兩種譯法中都用了意譯的方法。楊將其翻譯為“the wedding day”,描述了過門是要結婚的意思,而時鐘雯翻譯為動詞短語“get married”。兩位譯者的翻譯都是接近目標文化的。但是,由于中國傳統婚禮文化是非常豐富多彩的,他們沒有向讀者展示一個生動的中國傳統婚禮的日子文化。從這兩種譯本中,讀者無法獲得更多這方面的信息。

例8:

莫不是八字兒該載著一世憂?

(竇娥冤,第一折)

楊氏譯:

Is it my fate to be wretched all my life?

時譯:

Is it my fate, to be unhappy all my life?

“八字兒”也就是中華文化中的生辰八字,即一個人出生時的干支歷日期。八字在中國民俗信仰中占有地位,八字命理學是一種根據干支歷、陰陽五行等理論推測事物的學問,是中國的一種歷史悠久的算命方法。此處,譯者很難與非中國文化背景的人解釋這個詞。于是,兩位譯者在這兒都使用了意譯的方法,用單詞“fate”來替代“八字兒”,讓英語讀者能明白這里大致含義是“命運”的意思,使讀者更容易理解。

例9:

怪不得可正是“女大不中留”,……

(竇娥冤第一折)

楊氏譯:

No wonder they say it is hard to keep woman at home,....

時譯:

You cannot keep a grown girl at home.

“女大不中留”是一個中國的俗語,指的是指女兒成年后需要及時嫁出,不宜久居家中,而且也留不住。父母、長輩常用這句話批評女兒向著外人。這兩種譯法所采用得策略不同,楊氏采用得是意譯法,時鐘雯則使用了直譯法。兩位譯者將“女大”分別翻譯成“woman”和“a grown girl”。筆者認為,“a grown girl”在這里表達說話人的意愿是更合適的。此外,這一俗語的指稱意義在兩種譯法中都得到了表達,但都在一定程度上剝奪了某些文化元素。

例10:

哪一個似孟光般舉案齊眉?

(竇娥冤第二折)

楊氏譯:

Or like Meng Guang, who showed such respect to her husband?

時譯:

This one is like Meng Kuang, who raised her tray as high as her eyebrows.

此處兩個譯本采用了不同的翻譯策略,楊氏夫婦翻譯偏于意譯,而時鐘雯偏于直譯。該句中“舉案齊眉”是個四字詞語,同時也是個典故,講述的是漢代梁鴻的妻子孟光給丈夫送飯時,把端飯的托盤舉得和眉毛一樣高,以表示尊敬,后用來形容夫妻互敬互愛。

楊憲益用“showed such respect to her husband”傳達了這個四字詞語的內在含義,讓英語讀者能迅速理解。但是他把“孟光”這個人刪去,不在英譯本中表現出來,雖然是傳達了含義,使讀者能夠知道實指,但英語讀者卻因此不能接觸到孟光這個人物以及她的典故,也因此不能傳達中國傳統的歷史文化。而時鐘雯的翻譯忠實于原文,直接翻譯出句中的“把飯盤舉得和眉毛一樣高”,然后添加腳注來向英語讀者解釋這個典故。但英語讀者可能僅僅知道這個典故,卻不知道這個典故暗含的意思,不知道為什么孟光要把飯案舉到與眉齊高,也不知道這是在中國傳統文化中,女人表達對丈夫尊重的一種方式。在筆者看來,將二者結合成“This one is like Meng Kuang, who raised her tray as high as her eyebrows, showing such respect to her husband”,然后再加上腳注解釋這個典故的內容以及來源,就更能讓目的語讀者了解事情的來龍去脈。

三、總結

在對比兩個現存的《竇娥冤》英譯本后,筆者發現對于中國文化負載詞,可以借鑒許多翻譯策略,如:音譯法、加注法、直譯法和意譯法等。通過對比譯本,筆者認為在戲劇翻譯時更需要注意中國傳統文化的傳達,采用直譯加注釋法可能更有助于中國文化走出去策略的實施,以推進中華文化的發展。

參考文獻

[1].Chung-wen Shih. Injustice to Tou O (Tou O Yuan)–A Study and Translation. Cambridge at the University Press, 1972.

[2].Yang Hsien-yi and Gladys Yang. Snow in Midsummer. Selected Plays of Kuan Han–Ching. Shanghai New Art and Literature Publishing House, 1958.

[3].關漢卿. 竇娥冤[M].杭州:浙江古籍出版社,1998:1-2.

[4].趙應鐸. 中國典故大辭典. 上海:上海漢語大詞典出版社,2005.

[5].包惠南,包昂. 中國文化與漢英翻譯[M]. 北京:外文出版社,2004.

[6].廖七一. 當代西方翻譯理論探索[M]. 南京:譯林出版社,2000.

[7].王寧. 翻譯與文化的重新定位[J]. 中國翻譯,2013(2):5-11.

[8].包惠南. 文化語境與語言翻譯[M]. 北京:中國對外翻譯出版公司,2001.

作者簡介:臧清芳(1994),漢,女,江蘇省南京市,碩士,上海海洋大學英語筆譯。